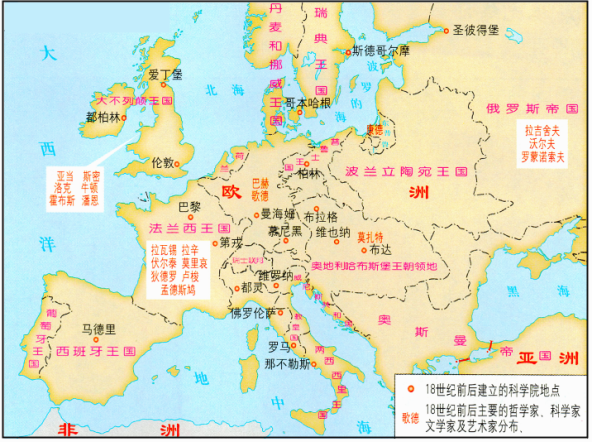

(1)根据所学知识,给图1拟定一个恰当的标题,并说明这一现象的原因。

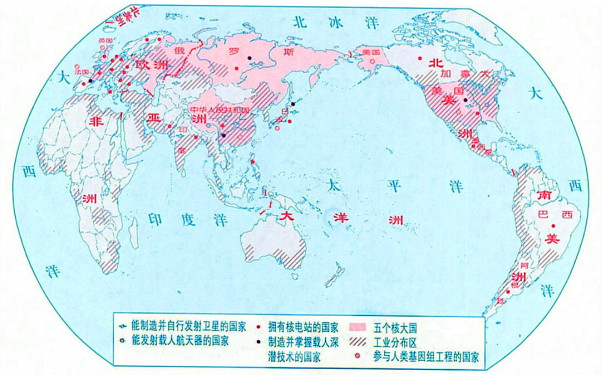

(2)根据图2并结合所学知识,概括说明20世纪中期以来科技新发展所呈现出的特点。

材料一 19世纪晚期,西方科技发展出现新趋势:科学研究与工业生产直接结合,许多大型企业建立了科学技术实验室,如德国西门子等;科学研究走上集体攻关道路,1873年德国“国立物理研究所”、1876年美国爱迪生实验室即在此背景下创立;各国大量创办理工学院和技工院校;企业在科研中的地位日益提升。1901年,美国82%的专利颁发给个人,18%颁发给公司;1932年,公司所获专利数超过国家颁发专利总数的一半。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》等

材料二 二战以来,科学研究出现一种新模式——“大科学”。它将基础理论研究与尖端工程联系起来,以解决重大问题。“大科学”对资金、设备和跨学科要求更高,远超普通企业的承受能力,只能由大型企业或政府资助和组织。到1965年,美国国民收入的3%用于科学研发,科研资金的3/4来自政府。苏联也大致类似。二战以来,美苏在众多领域尤其是军用领域取得了惊人的成就。“大科学”日益成为大国竞争的重要舞台。

——摘编自巴克勒《西方社会史》

根据材料一并结合所学,概括19世纪晚期20世纪初科学研究的特点。

材料一 19世纪晚期,西方科技发展出现新趋势:科学研究与工业生产直接结合,许多大型企业建立了科学技术实验室,如德国西门子等;科学研究走上集体攻关道路,1873年德国“国立物理研究所”、1876年美国爱迪生实验室即在此背景下创立;各国大量创办理工学院和技工院校;企业在科研中的地位日益提升。1901年,美国82%的专利颁发给个人,18%颁发给公司;1932年,公司所获专利数超过国家颁发专利总数的一半。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》等

材料二 二战以来,科学研究出现一种新模式——“大科学”。它将基础理论研究与尖端工程联系起来,以解决重大问题。“大科学”对资金、设备和跨学科要求更高,远超普通企业的承受能力,只能由大型企业或政府资助和组织。到1965年,美国国民收入的3%用于科学研发,科研资金的3/4来自政府。苏联也大致类似。二战以来,美苏在众多领域尤其是军用领域取得了惊人的成就。“大科学”日益成为大国竞争的重要舞台。

——摘编自巴克勒《西方社会史》

(1)根据材料一并结合所学,概括19世纪晚期20世纪初科学研究的特点。

(2)根据材料并结合所学,分析19世纪晚期以来科学研究主体的变化及其影响。

材料一 19世纪,欧洲各国面临的问题各不相同。有的国家需要进一步深化和巩固资产阶级革命已经取得的成果;有的面临国家统一问题;有的需要消灭农奴制度,发展资本主义;有的争取摆脱外族奴役,取得民族独立。在音乐领域里,出现了很强的民族性趋势。

材料二

材料三 电视媒介的特点在于它消除了文字符号对大众的限制,使文化通过声像的形式得以传播,因为不管是谁,也无论其受教育程度的高低,都可以通过电子媒介的声音、图像与文化接触……电视的兴起在人类文化史上是一次革命,它以强大的传播威力、高度的逼真性和即时性等特点,形成电视时代的一种文化氛围。

材料四 在打开的电视机面前,我们退返到无邪的婴儿状态,我们的头脑成为一个被动而直通的频道,不经过大脑的思维转换,连绵不断的直观形象不断直接轰击我们的视网膜。

请回答:

(1)据材料一分析,19世纪欧洲的音乐有何突出特点?为什么?

(2)分析材料二并结合所学知识回答,二战以来占据流行音乐的主流是什么?主要原因何在?试举两例说明其流行的表现?

(3)结合材料三、四分析电视的出现对生活的影响?

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一20世纪40年代以来各国出现的科技成果

| 时间 | 国家 | 科技成果 | 时间 | 国家 | 科技成果 |

| 1945 | 美国 | 原子弹爆炸 | 1972 | 美国 | 重组DNA生物基因工程成功 |

| 1946 | 美国 | 电子计算机诞生 | 1974 | 中国 | 育成第一个杂交水稻组合南优2号 |

| 1954 | 苏联 | 第一座核电站建成 | 1977 | 日本 | 超大规模集成电路投入使用 |

| 1957 | 苏联 | 第一颗人造卫星上天 | 1981 | 美国 | 第一架航天飞机升空 |

| 1964 | 中国 | 第一颗原子弹爆炸成功 | 1997 | 英国 | 利用体细胞培养克隆羊“多利”成功 |

| 1969 | 美国 | “阿波罗11号登月 | 1999 | 美国 | 首次成功制造人工DNA分子 |

材料二马克思主义社会发展代价理论的基本内涵包括:人类社会的每一次进步、哪怕是极其有限的进步都必然要付出代价。社会发展代价分为必然性代价和人为性代价。必然性代价是指与发展有着内在的、必然的联系,一定要做出的某种投入或者导致的某种损失、牺牲的,是不可避免的;人为性代价是因主观方面或人为的因素等造成的某些损失,这些代价是可以减少甚至是避免的。社会发展代价的付出不应是任意的,而应被控制在科学合理的“度”内,否则就会抵消甚至湮没发展所带来的积极成果。

——摘编自牛西平《试论社会发展代价理论的历史嬗变及其现代价值》

(1)根据材料,概括20世纪40年代以来科技发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,就当今科技进步的代价是否被控制在合理的“度”内谈谈你的认识。

材料一 阅读下列表格:

表1 1851年至1913年德国在校大学生人数统计表

| 年份 | 1851年 | 1855年 | 1913年 |

| 在校大学生 | 12400人 | 16760人 | 77484人,每万人中有大学生学历的为11.3人 |

表2 1801年至1900年英国、法国、德国取得的重要科技成果

| 国家 | 英国 | 法国 | 德国 |

| 重要科技成果(个) | 198 | 219 | 356 |

——据潘迦华《论19世纪德国的教育改革》编制

材料二美国历史学家平森认为,直到 1870年至1900年,德国的工业发展才形成一股真正的洪流,把这种发展速度的加快叫做“革命”是适当的。德国正是在这期间从一个以农业为主的国家转变为以工业为主的国家……一些作为“未来”工业时代标志的新兴工业,像电气工业、化学工业、光学工业等,得到最早的开发和扶持。……德国的综合国力很快赶上和超过英国和法国,成为仅次于美国的科技化工业强国。

——丁建弘《德国通史》

材料三 德国是一个大师辈出的国度,拥有人类文明史上众多灿若星辰的思想家、科学家、文学家和艺术家,马克思、恩格斯、爱因斯坦、普朗克、歌德、贝多芬等无一不是响彻云霄的伟人。

——网络资料改编

材料四 联邦德国的国民生产总值先后于1959年和1960年超过法国和英国,年平均增长率为2.5%。在20世纪中第三次跃居为资本主义世界第二号经济大国,只是到1968年被日本赶上。联邦德国外贸总额在1953年超过法国,1954年超过加拿大,1962年超过英国,成为仅次于美国的资本主义第二贸易大国。黄金储备在1948年仅有3亿美元,到1970年增加到124亿美元,占资本主义世界的15.2%,超过美国,跃居世界首位。

——徐聪《德国经济持续增长是实力和政策的双重效应》

请回答:

(1)根据材料一,概括19世纪下半期至20世纪初的德国科技教育的特点(4分)。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述1870年后德国经济发生的变化并分析经济原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,试写出除马克思、恩格斯之外的另两位具有突出成就的德国思想家,并评价其在思想史上的地位。

(4)根据材料四和所学知识,指出二战后联邦德国经济飞速发展、迅速赶超所有西欧资本主义国家的主要原因。

(5)根据以上材料和所学知识,谈谈你从19世纪下半期至20世纪初、二战后德国的经济发展中得到的启示。

材料一 由于实验方法和实验程序越来越复杂,科学活动愈加需要正规训练,因而到19世纪末时,科学家成为全职的专业人员。进入20世纪后,越来越多的科学研究机构被合并到大学系统,他们在大学、科学和军界建立了密切的联盟;民间和(企业)法人的研究与发展,结合成为有同样观念的知识生产机构集群,在一定程度上分享曾经在大学内部盛行的规范和价值。到19世纪下半期,交通的便利增进了个人间的接触,科学期刊与学会会议使一切研究者随时都可以得知新的成果。一直持续到19世纪上半期,欧洲各国学术活动各自为政的现象已不复存在,科学再度国际化。

——摘编自韩彩英《论19世纪西方现代科学文化及科技文明的形成》

材料二 二战结束后,美国逐渐形成以国家目标和解决人类面临的共同问题为导向的“大科学”与以自由探索为导向的“小科学”协调发展的国家科研体系。英、法、德等科技强国充分发挥科学传统浓厚和基础研究扎实健全的优势,不断调整、完善国家创新体系;同时,这些科技强国积极推动科学和技术深度交叉融合,强化竞争优势。如美国圣地亚哥、波士顿以及旧金山湾区是生物技术产业最为发达的地区;德国斯图加特汽车产业集群聚集了奔驰、保时捷等著名汽车制造商以及世界第一大汽车技术供应商——博世集团。

——摘编自白春礼《科技强国建设之路:中国与世界》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初西方科学研究的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出二战结束后西方科学研究出现的新趋势,并简析其影响。

材料一 二战后美国为顺应科学技术集群化、爆炸式发展的新趋势制定并实施了一系列科技政策。1950年设立国家科学基金会,1951年成立总统科学顾问委员会,1953年设立总统科学特别助理;1976年设置白宫科学技术政策办公室并批准了《国家科学技术政策、组织和优先领域法》,1993年成立内阁级的国家学科技术委员会,1994年克林顿政府发布《科学与国家利益》政策报告。……二战后,美国政府还制定了许多促进创新的政策,主要有税收优惠、风险投资、推进技术转移、专利保护政策、促进小企业发展、政府采购、加强国际科技合作等。同时,美国凭借优厚的待遇和优越的科研、生活条件,通过技术移民、设立国外研发机构等形式千方百计地吸引外国人才。二战后美国实施的一系列科技政策取得巨大成功。

——摘编自王钟伟《二战以来美国的科技政策及其启示》

材料二 新中国刚成立时,全国科技人员不超过5万人,科研设备严重缺乏,基础条件落后。1949年11月,新中国建立了中国科学院。1955年,中国科学院学部成立大会在北京召开。会议决定成立物理学数学化学部、生物学地学部、技术科学部和哲学社会科学部四个学部,成员有233人。1956年,中国独立的科研机构有410个,科研人员19603人。……中共中央主要通过三种途径进行科技队伍建设,即团结和教育旧有的知识分子、号召国外科技人才回国、培养青年一代。作为新生国家,党和政府既没有经验,也没有科技人才,所以急需有能力的友好伙伴国家的帮助。在1953年至1955年间,中国先后同罗马尼亚、匈牙利、民主德国、朝鲜、波兰、蒙古、保加利亚等社会主义国家普遍签订了政府间科技协议。1949年11月,我国成立了科学普及局,随后创刊了《科学普及通讯》。

——摘编自贾丽会《中国共产党科技政策与实践研究(1949—1976)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二战以来美国科技政策的主要特点,并说明其产生的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立初期科技政策实施的历史背景,并分析其主要内容。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你从中得到的历史启示。

材料一 公元前2000年左右进入巴尔干地区的印欧人与当地居民融合,形成古代希腊人。他们思考人类与自然、个人与社会的关系等问题,在哲学、科学、文学、建筑和艺术等领域取得成就。公元前8—前6世纪,城邦兴起,由于不同的政治经济背景,各城邦政治制度都不尽相同,斯巴达在政治制度上倾向于贵族寡头制,雅典是民主政体的模范。在许多城邦,人民凭借土地拥有权获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,直接参与国家管理。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二 相对于其他文明而言,西方的力量呈现出两幅画面。第一幅是西方处于压倒一切的、成功的、几乎是完全的支配地位。苏联的瓦解消除了西方唯一最强劲的挑战者,西方和操纵着国际金融系统,控制着所有的硬通货,提供了世界上绝大部分制成品,主宰着国际资本市场,有能力进行大规模的军事干预,进行着最先进技术的研究和开发,控制着高科技武器工业。第二幅图画却与这第一幅画面大不相同。那是一个衰落的文明,相对于其他文明而言,西方在世界政治、经济和军事领域的力量正在下降。西方在冷战中获胜带来的不是胜利,而是衰竭。

——摘编自塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》

(1)根据材料一,概括古代希腊城邦政治的特点,列举古希腊从哲学“思考人类与自然、个人与社会”的代表人物,指出古代希腊文明在欧洲文明史上的地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,选取材料二中关于二战后西方发展态势的一个观点并加以论证。(观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰,亦可提出自己的观点)。

材料一 农业社会时期的时间观念最初是模糊的。“日出而作日落而息”,公鸡打鸣、以太阳月亮扮演着钟表的角色。从生活经验出发,在长期的劳作中,传统农业社会的先民在观察记录的基础上渐渐发现时间是有周期性的。不同农业文明制作了各种简易计时器以及制定了历法来指导家事。如日程。

——摘编自郭海燕(大众媒介对时间的呈现与影响》

材料二 自工业时代以来,时钟时间就被视作时间的代名词。借助于自然科学的崇高地位以及计时技术本身在工业化生产中的作用,时钟时间在工业社会中获取了无与伦比的绝对权威。时钟技术的核心部分是表针的匀速运动,这使时间在人们头脑中形成了“在流逝”的形象,在现代社会生活中树立了“准时、公平”的权威地位。历史必须沿着时钟时间才能继续下去,管理活动也必须严格限制在时钟时间之内。

——摘编自于飞《论时钟时间观念下管理的弊端》

材料三 从20世纪50年代开始,人类的时间价值观进一步改变。“时间就是金钱”变为“财富就是时间”,时间成为最宝贵的东西。由于科学技术的巨大发展,劳动生产率的提高,社会财富的增加,劳动者工作日进一步缩短。于是,劳动者拥有的自由时间增加了,可以更多地从事教育、科研、艺术、体育等活动,从而使人的个性得到全面发展,人的本质力量得到充分体现。

——摘编自甘爱平《论近代与现代时间观念的演变》

(1)根据材料--并结合所学知识,概括农业社会时期时间观念形成的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出工业时代时间观念的新变化并分析其影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对时间观念演变的认识。