材料一 1953年,新中国开始执行发展国民经济的第一个五年计划。根据中国共产党在过渡时期总路线的要求,国家规定计划的基本任务:集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社,建立对农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业的社会主义改造的基础。并以此为中心,进行财政、信贷、市场三大平衡和安排人民生活。在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下,“一五”计划顺利实施,到1957年年底,“一五”计划的主要指标大都大幅度地超额完成。

——摘编自朱君奇《从计划经济的“兴、变、衰”看中国经济体制变迁》

材料二 中国经济体制改革始于农村,改革的起点是从否定“一大二公”的公社体制开始,把低效率的集体公有、统一经营、统一生产、统购、统销体制,改革为以家庭为市场经营主体,实行“上交国家的、留足集体的、剩下都是自己的”体制。据统计(以不变价格计算),1978~1984年农业总产出增长率和年均增长率分别为42.12%和7.15%,是历史上农业增长最快的时期。从1983年到1988年的五年间,乡镇企业总产值由1016亿元增长到6495亿元,年平均递增44.9%。

——摘编自陈宗胜等《基本建成中国特色市场经济体制——中国经济体制改革三十年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国制定“一五”计划的背景,并指出新中国“一五”计划的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978~1988年中国农业迅速发展的原因。

材料一 新中国成立初期,伴随着国家政权和国家制度的重构,明确农村地区的土地产权关系成为逐步理顺农村工作的前提。同时,党和人民政府通过废除保甲制度、颁布《婚姻法》等治理举措,崩解了农村社会原有的“政权、族权、神权、夫权”的旧政治权威。1950年,政务院颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。村政府与乡政府并立为基层政权。

——摘编自丁云《新中国成立以来农村基层党建与基层治理的发展变迁》

材料二 1958年,《关于在农村建立人民公社问题的决议》,按此决议,原有的几十甚至上百个经济条件、贫富水平不均的合作社合并为一个农村人民公社,将一切生产资料上交给人民公社,统一分配。人民公社不仅要管生产、管政权,还要管社员生活,形成一种“政社合一”模式。直至土地承包到户之后,农民才开始从高度集体化的治理体制中脱嵌出来,家户重新成为独立的经营单位。农村社会重归分散,“政社合一”模式已经失去了其存在的经济基础,1983年,全新的乡镇基层政权体系逐步建立起来。同时,伴随农村经济活力的充分调动,多元利益主体纷纷出现,村委会成为群众自治组织,也是整合农村社会的组织。

——摘编自祝传佳《新中国成立70年农村基层治理模式变迁研究》

完成下列要求

(1)据材料一指出建国初期,党和政府重构乡村秩序的主要措施,并结合所学分析其影响。

(2)据材料二概括20世纪50年代末以来我国农村基层治理体制的演变。并结合所学,分析不同阶段的治理体制产生的主要背景。

阅读材料,回答下列问题。

材料一 明清时期植棉逐渐成为国家战略,直到英国的工业革命,中国的棉纺织技术都处于世界较高水平,我国的棉纺织品不仅为百姓提供了精美的衣着原料,而且销售到东南亚以及欧美各国。在长达三个多世纪的过程中,中国棉布的外销数量持续增长。

英国工业革命期间,棉纺织机及与之配套的复杂的机器系列相继问世及大地提高英国棉纺织业的生产力,……经历百年的抗争后,印度彻底从棉布出口国变成进口国,英国还将目光投向当时处于封闭状态的中国,到1831年,中国棉纺织贸易首次由出超变入超。鸦片战争后,“美国棉”“英国纱”“东洋布”充斥在中国市场上,中国本土棉花产业急剧萎缩。

1893年,张之洞从美国引入陆地棉种子,在湖北试种初步获得成效。此后清政府、北洋政府和国民政府及一些棉纺企业,不断大量从美国引入陆地棉种子。

材料二 新中国成立后,在大搞农田基本建设的基础上,国家采取了扩大棉田面积、推广先进农业技术、更换优良棉种等措施,棉花播种面积扩大一倍多,为中国成为大纺织品服装生产国、出口国及消费国打下了坚实的基础.中国已由产棉大国变为产棉强国,形成黄河中下游、长江中下游和新疆三大产棉区。目前,我国棉花产销一体化成熟,郑州交易所取得了棉花这项大宗商品的定价权。新疆长绒棉是由海岛棉培育而来,具有暖和、透气、舒适的特点,而且纤维柔长、洁白光泽、弹性良好,深受市场欢迎。2020—2021年新疆棉产量520吨,占国内产量比重约87%,占国内消费比重约67%。自人工合成纤维诞生以来,棉花占全球纤维消费的比重逐渐下降至30%左右,今天,全球每年约生产5200万吨的石油基合成纤维,几乎是全球棉花产量的两倍。21世纪20年代,美国以人权为借口,“抵制新疆棉花和纺织工厂”,实际上是想要将中国从全球纺织龙头的宝座上拉下来,打击中国对全球纺织业的绝对支配地位。

——以上材料均摘编自黄金生的《棉花:曾经改变世界格局的“神奇之花”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括自明清以来影响中国棉纺织业发展历程的原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对21世纪20年代“中美棉花战争”认识。

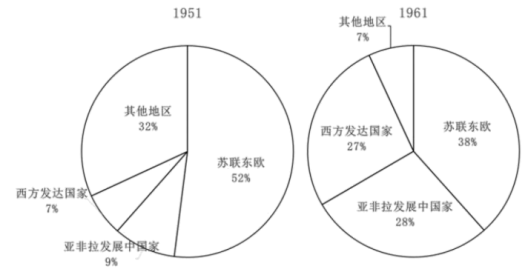

材料一 下图分别是1951年、1961年中国对外贸易额占比统计示意图

材料二 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,组织推进人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战,启动实施乡村振兴战略。确保重要农产品特别是粮食供给,是实施乡村振兴战略的首要任务。……我国粮食总产量自2015年以来,连续7年超过6.5亿吨,2021年粮食总产量更是创历史新高,达6.8285亿吨。其中,谷物总产量6.3亿吨,超过美国谷物产量约1.5亿吨,约是印度谷物总产量的2倍,标志着我国口粮绝对安全和谷物基本自给的强大基础已经形成。

——摘编《光明日报》2022年5月10日第5版。

(1)依据材料一,指出1961年中国贸易伙伴发生的变化,结合所学分析其原因。(2)根据材料二和所学知识,指出新中国成立初期解决“三农”问题的两项措施名称,分析“我国口粮绝对安全和谷物基本自给的强大基础已经形成”的成功经验

材料一 1954年,宪法规定:“中华人民共和国公民有居住和迁徙的自由”。1953—1957年政府先后8次发出指示,改变自由迁移政策,为控制城市人口现模,限制农民进城。1958年出台的中华人民共和国户口登记条例,首次对农村人口向城市迁移提出限制性政策,全体公民被划分为“农业户口”和“非农业人口”,非农业人口的粮油供应由国家解决,从而形成了与户籍相关联的社会福利制度。1982年1月,家庭联产承包责任制全面推行,1984年1月中央决定“各省、自治区、直辖市可选若干集镇进行试点,允许务工、经商,办服务业的农民自理口粮到集镇落户”。10月,出台政策规定,凡申请到集镇(指县以下集镇,不含城镇)务工、经商、办服务业的农民和家属,公安部门应办理入户手续,除口粮自理外,其他同集镇居民一样享有同等权利。据统计,1984—1990年全国共计有500万农民落户城镇。2016年相关政策要求“促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化,并与城镇居民享有同等权利”。

——摘编自郭东杰《新中国70年:户籍制度变迁、人口流动与城乡一体化》

材料二 1978年以来,我国经济体制的改革不断发展,催生了城市对劳动力的旺盛需求,大量农村劳动力转移到非农产业中。1979—1992年,第二、三产业就业比重分别从17.6%上升到23%、12.6%上升到26.9%。1978—1999年城镇化水平由17.92%提高至30.89%。2000年以后,政府逐步放宽并改善农民工的进城条件,尤其是“十八大”以来,各级政府加快户籍制度改革,推进农业转移人口和城市居民平等共享城市中的经济、社会、文化生活等。农村劳动力流动进入一个全新的历史阶段。据统计,2000—-2016年,第一产业就业比重由50%下降到27.7%,城镇化水平提高至57.35%。1978—2016年,中国年均劳动力利用效率提升15.6%,并且提升幅度在逐年增大。

——摘编自张广胜、田洲宇《改革开放四十年中国农村劳动力流动:变迁、贡献与展望》

(1)根据材料一概括中华人民共和国建国以来户籍制度的主要变化及其原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析改革开放以来我国农村劳动力流动的积极作用。

材料一 史学家刘知几(661-721年)撰写了《史通》,他第一次系统考察了中国史学的产生、发展历程。对于司马迁,他高度评价了其立言不朽、纪传体的开创以及广博的史料功夫,同时,也对其《史记》进行了广泛批评。指出纪传体“编次同类,不求年月,后生而擢居首帙”。并进一步批评“《史记》疆域辽阔,年月遐长,而分以纪传,散以书表。每论家国一政,而胡、越相悬;君臣一时,而参商是隔。”他反对司马迁将陈涉列入世家,理由是:“案世家之为义也,岂不以开国承家,世代相续?至如陈涉起自盗贼,称王六月而死,子孙不嗣,社稷靡闻,无世可传,无家可宅,而以世家为称,岂当然乎?”司马迁的评论有许多天命思想,刘知几提出:“夫论成败者,固当以人事为主,必推命而言,则其理悖矣。”

——摘编自徐兴海《刘知几对〈史记〉的批评》

材料二 (民国)史学的面目,是颇为新颖的。它所以比前期进步,是由于好几个助力:第一是西洋的科学的治史方法的输入,尤其是考古学上的贡献,新的考据论文,史料的整理,也比从前要有系统得多。第二是西洋的新史观的输入。过去人认为历史是退步的,愈古的愈好,愈到后世愈不行;到了新史观输入以后,人们才知道历史是进化的。后世的文明远过于古代。还有自从所谓“唯物史观”输入以后,更使过去政治中心的历史变成经济社会中心的历史。还有新史料的发现、欧美日本汉学研究的进步、新文学运动的兴起也都是重要助力。

——摘编自顾颉刚《当代中国史学》(1945年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括刘知几的历史时间观,并归纳刘知几研究历史的基本态度。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐释民国建立以来经济社会史研究得以发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,列举历史学习应该坚持的基本原则。

材料一:1978—1988年,在各类乡镇企业就业的农民达到9000多万人,城镇成为当时农村劳动力向城市迁移的最主要目的地。这一时期人口迁移以短距离迁移为主,以小城镇为主导的“自下而上”农村城市化模式逐步建立。1990年代后,呈现出农村人口向大中城市流动和内地人口向沿海地区流动的趋势。1982年,规模最大的10个城市吸纳了11.86%的流动人口,1990年上升为17.04%。大城市和沿海城市逐渐主导了我国的城镇化进程。

——摘编自殷江滨、李邮《中国人口流动与城市化进程的回顾与展望》

材料二:教育事业全面发展,九年义务教育巩固率达93.8%。我国建成了包括养老、医疗、低保、住房在内的世界最大的社会保障体系,基本养老保险覆盖超过9亿人,医疗保险覆盖超过13亿人。常住人口城镇化率达到58.52%,上升40.6个百分点。居民预期寿命由1981年的67.8岁提高到2017年的76.7岁。我国社会大局保持长期稳定,成为世界上最有安全感的国家之一。

——习近平《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》(2018年12月18日)

回答问题:

(1)根据材料二并结合所学知识,分析促使20世纪八九十年代我国人口流动的原因,并概括其阶段性特点。

(2)根据材料二,归纳改革开放以来中国取得的巨大成就。

材料一 党中央从来认为要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮食及其他工业原料,同时也就是提高农民购买力,使国家的工业品得到广大的销售市场,就必须提倡“组织起来”,按照自愿和互利的原则,发展农民劳动互助的积极性。这种劳动互助是建立在个体经济基础上(农民私有财产的基础上)的集体劳动,其发展前途就是农业集体化或社会主义化。

――摘自《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》(1951年12月)

材料二 本法所称农民专业合作社,是指在农村家庭承包经营基础上,农产品的生产经营者或者农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。

――摘自《中华人民共和国农民专业合作社法》(2006年10月)

(1)根据材料一并结合所学知识,简析20世纪50年代初中共中央提倡农业集体化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明20世纪50年代初“农业合作社”与新时期“农民专业合作社”的不同。

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,全国各族人民自力更生、发奋图强,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,在中华民族伟大复兴里程碑上写下了浓墨重彩的一笔。由于时代条件的局限和实践经验的不足,加之毛泽东的理论探索是在"左"倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。但毋庸置疑的是,毛泽东在这一历史时期探索的成果为推进中华民族伟大复兴的事业、为中国特色社会主义道路的开辟发挥了极为重要的作用。

《中华民族伟大复兴视域下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,农村居民是传统计划经济制度的“牺牲者”,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更高的积极性。其次,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,农村与城市的经济往来较少,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国经济发展的认识。

材料一

| 项目 | 土地改革 | 农业合作化 | ③ | 家庭联产承包 |

| 时间 | 1950—1952年 | ② | 1958年 | 1982年 |

| 内容 | 废除地主阶级封建剥削土地所有制,实行农民个体土地所有制 | 通过合作化道路,把小农经济逐步改造成为社会主义集体经济 | 扩大规模,提高公有化程度(“一大二公”) | 在坚持公有制的前提下,改变经营管理方式,分户经营,自负盈亏 |

| 实质 | ① | 社会主义革命 | 超越生产力水平 | 农村基本经济制度(小农) |

材料二 家庭联产承包责任制作为一种新生的制度创新,它注定是不完善的。家庭联产承包责任制带有明显的传统小农经济与自然经济的痕迹,而这些东西……已经越来越不能适应现代农业的规模化经营和社会化生产的要求了。

——摘编自吴江、张艳丽《家庭联产承包责任制研究30年回顾》

材料三 加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。

——中共十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》

(1)请为材料一的表格拟定一个合适的名称,并将表格中的空缺内容补充完整。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出中共十七届三中全会以来我国农村经济体制改革的变化,并分析变化原因。