材料一 明清市镇,作为周围乡民商贸的集散地以及地主乡绅居住的集中地。其中少数大镇的繁华必依赖丝、棉等跨地区的贸易发达而成气候,追究其原因,而该镇在商贸的技术、人才与管理方面具备的优势更为重要。例如经丝技术为南浔人所独创,对生丝、绸缎的鉴识,南浔、盛泽的牙人、牙商较之他地更为精明,以及若干公馆、会所以及商业组织的有力参与,等等。总之,事在人为,都是市场“物竞天择”的结果。明清市镇的形成往往是在离县城较远、数县交集的“两不管”地带率先出现;离县城较远,路途为河湖港汊分割,村落细碎成网,小市镇数量反而多起来。有些大市镇的发展,其经济实力远胜于县城, “一个湖州城,不及半个南浔镇”的民谚,妇孺皆知。

——摘编自《王家范谈明清江南的“市镇化”》

材料二 1983年,邓小平到苏州和无锡等地视察,欣喜之情溢于言表,他似乎看到了一个小康社会的现实样板。此后,政策进一步趋向积极。1984年,乡镇企业出现了突破性的发展势头,各类乡镇企业如雨后春笋。到1988年,企业个数达到1888万个,从业人数达9546万人,总收入达4232亿元,四年间乡镇企业数平均每年增长52.8%。独特的经营机制和产权结构使乡镇企业在与国有企业竞争中处于优势,某些产品,国营企业生产亏损,乡镇企业生产却能盈利,显示出特有的生命力。1987年邓小平接见外宾时说: “农村改革中,我们完全没有预料到的最大的收获,就是乡镇企业发展起来了,异军突起。”

——摘编自《乡镇企业“异军突起”的历史和机制分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清江南市镇经济繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪80年代中国乡镇企业异军突起的背景及作用。

材料一 1953年,新中国开始执行发展国民经济的第一个五年计划。根据中国共产党在过渡时期总路线的要求,国家规定计划的基本任务:集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社,建立对农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业的社会主义改造的基础。并以此为中心,进行财政、信贷、市场三大平衡和安排人民生活。在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下,“一五”计划顺利实施,到1957年年底,“一五”计划的主要指标大都大幅度地超额完成。

——摘编自朱君奇《从计划经济的“兴、变、衰”看中国经济体制变迁》

材料二 中国经济体制改革始于农村,改革的起点是从否定“一大二公”的公社体制开始,把低效率的集体公有、统一经营、统一生产、统购、统销体制,改革为以家庭为市场经营主体,实行“上交国家的、留足集体的、剩下都是自己的”体制。据统计(以不变价格计算),1978~1984年农业总产出增长率和年均增长率分别为42.12%和7.15%,是历史上农业增长最快的时期。从1983年到1988年的五年间,乡镇企业总产值由1016亿元增长到6495亿元,年平均递增44.9%。

——摘编自陈宗胜等《基本建成中国特色市场经济体制——中国经济体制改革三十年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国制定“一五”计划的背景,并指出新中国“一五”计划的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978~1988年中国农业迅速发展的原因。

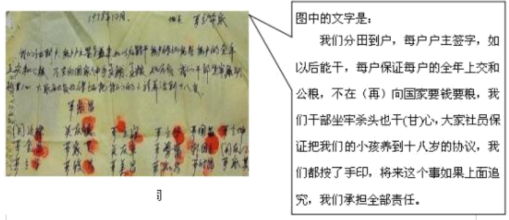

材料一1978年以前的小岗村,只有20户人家100多口人,是全县有名的贫困村,每年秋后家家户户都外出要饭。1978年生产队队员签订了第一份包干合同,分田到户,1979年就实现了粮产量13万斤,超过了之前5年的总和。

——据凤阳县委政策研究室《“一剂必不可少的补药”》(1979年2月)整理

材料二 华西村于1961年建村,该村距离上海150公里,当时是周边最穷困的一个村。首任生产队党支部书记吴仁宝带领全村人创建了一家小五金厂,归生产队集体所有。进入80年代后,当政府开始推行家庭联产承包责任制时,华西村则另辟蹊径将全村600多亩土地交给30人集中经营,其它人全部进入村办的各类企业从事工业生产,全村的经济总量迅速增长。80年代后期,在全国范围内出现了一股“苏南模式姓资还是姓社?”的大辩论,使华西村的发展进入了瓶颈期。几十年来,在村党委的统一带领下,华西村办了几十家工厂,成立了14家集团公司,华西村加大在高科技领域的投入和研发,并拓展国外业务,他们在莫桑比克沙漠有开发矿业的投入,在美国斯坦福有对手机芯片的研发,华西村在高科技研发领域已经作为中国乡村的模范。

——盛伊蕊《浅谈乡村振兴背景下乡村经济发展模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析小岗村村民签订包干合同所反映的时代背景。

(2)根据材料二,分析华西村能顺利度过80年代后期的“瓶颈期”的原因,指出华西村发展道路不同于小岗村的特点。

材料一 新中国成立初期,伴随着国家政权和国家制度的重构,明确农村地区的土地产权关系成为逐步理顺农村工作的前提。同时,党和人民政府通过废除保甲制度、颁布《婚姻法》等治理举措,崩解了农村社会原有的“政权、族权、神权、夫权”的旧政治权威。1950年,政务院颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。村政府与乡政府并立为基层政权。

——摘编自丁云《新中国成立以来农村基层党建与基层治理的发展变迁》

材料二 1958年,《关于在农村建立人民公社问题的决议》,按此决议,原有的几十甚至上百个经济条件、贫富水平不均的合作社合并为一个农村人民公社,将一切生产资料上交给人民公社,统一分配。人民公社不仅要管生产、管政权,还要管社员生活,形成一种“政社合一”模式。直至土地承包到户之后,农民才开始从高度集体化的治理体制中脱嵌出来,家户重新成为独立的经营单位。农村社会重归分散,“政社合一”模式已经失去了其存在的经济基础,1983年,全新的乡镇基层政权体系逐步建立起来。同时,伴随农村经济活力的充分调动,多元利益主体纷纷出现,村委会成为群众自治组织,也是整合农村社会的组织。

——摘编自祝传佳《新中国成立70年农村基层治理模式变迁研究》

完成下列要求

(1)据材料一指出建国初期,党和政府重构乡村秩序的主要措施,并结合所学分析其影响。

(2)据材料二概括20世纪50年代末以来我国农村基层治理体制的演变。并结合所学,分析不同阶段的治理体制产生的主要背景。

材料一

图1 1962年版第三套1元面值人民币上的“东方红”拖拉机

1962年版第三套人民币的壹元面值纸币上那个英姿飒爽的女拖拉机手原型人物是粱军,而她驾驶的拖拉机就是“东方红”拖拉机。1947年,17岁的粱军进入中国共产党人创办的乡村师范学校就读。在校期间,梁军积极报名参加拖拉机培训班,她驾驶着从苏联进口的拖拉机成为中国第一个女拖拉机手。50年代中期,随着农业社会主义改造的顺利进行,国家也开始大规模、有组织地开发北大荒。梁军也成为了北大荒建设队伍中的一员。1959年11月,洛阳第一拖拉机厂刚刚投产,就向北大荒国营农场运送了第一批13台“东方红”大型拖拉机。黑龙江省政府找到梁军,希望中国第一个女拖拉机手开第一台中国制造的拖拉机。

——摘编自胡铁华《新中国第一个女拖拉机手——梁军》

材料二

图2《我家买了大金牛(拖拉机)》(1985年,汪苗作)

大约在1985年前后,我们老家几乎每个庄上都已经有了私人拖拉机,做为改变传统农耕方式的先行者活跃在田间地头。能拉麦能打场,农闲时还能跑短途运输或搞个体加工,都能挣来大团结。1988年春,我家也从县城买回一辆手扶拖拉机,是郑州第二拖拉机厂出产的红卫12匹。样式就和宣传画《我家买了个大金牛》中的拖拉机一样。拖拉机买回来后,不到半年时间,我家又配套了除了收割机之外齐全的农机具。此后,农户个人购买小型拖拉机的热情异常高涨,不少农民持币待购。大中型拖拉机市场需求下降之后,洛阳第一拖拉机厂等一批大中型拖拉机厂也兼产和转产小型拖拉机。再后来,小四轮拖拉机日益进入农家,甚至有些地方出现顺口溜“家有小四轮,媳妇才进门”。

——摘编自胡清涛《我家的那台手扶拖拉机》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析我国“东方红”拖拉机诞生的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1980年代后拖拉机使用的新变化,并分析其影响。

材料一 北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱。此变而失者也。商、王之失,在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

——张之洞《劝学篇•变法第七》

材料二 长期以来,人们对戊戌变法更为熟悉和注意,某种意义上,这主要还是因为戊戌变法的仁人志士的悲壮故事,更能满足人们精神上的和道德审美上的需求……与戊戌变法相比,长达十年以上的清末新政,无论就这一改革所导致的社会动员的广度和深度而言,还是就新政各项政策措施在社会和地方各层面产生的消极的和积极的后果而言,它都提供了更为丰富的信息。新政运动在教育、军事、财政、法制、路矿、实业、地方自治和立宪政治各方面的广泛展开,引起了从革命派、激进立宪派、温和派到保守派和儒家的原教旨派相当激烈的反应和政策思想冲突。从当朝权贵到地方督抚,从留学生到破落的塾师,从农民、士绅、商人到洋场买办,纷纷在海内外各种报刊上发表不同的言论,彼此针锋相对。各种不同的利益集团和社会阶层,也都积极调动各自拥有的社会资源来影响决策。

——摘编自萧功秦《清末新政与中国现代化研究》

材料三 1950年至1952年间,新中国发生第一次土地改革。其政策出发点为废除封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制。1953年至1956年间的农业合作化时期的土地改革,农民土地所有制由私有制转变为土地公有制。1979年之后的家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把土地包给各家各户使用,农民对土地只有使用权,不具有所有权。

——摘编自甄爱军《近代中国历次土改》

(1)材料一中张之洞对王安石变法得与失的评价是否客观,请结合所学知识说明理由。(可从背景、措施、影响等角度进行说明)。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末新政与戊戌变法的不同之处。

(3)依据材料三指出历次改革的共同点。

材料 1988年5月,路遥完成长篇小说《平凡的世界》的创作,该小说以一九七五年初到一九八五年初中国广阔的社会生活为背景,真实地再现了近十年间中国城乡人民的社会生活。作品中,十一届三中全会之后,以家庭联产承包责任制为主要内容的农村改革从物质和精神上“救活”了农民。其中,孙氏兄妹的不同人生道路折射出20世纪80年代个人与国家的有效整合:孙少安开办乡镇企业,成为双水村的第一批“暴发户”,并尝试担当起“先富带后富”的重任;孙少平进城揽工或下井挖煤,参与到新时期城市化建设的浪潮中;考上大学的孙兰香成为“文化大革命”后高考制度恢复的幸运儿。小说中描写的大量的充满戏剧色彩的崭新的生活景象,生动地表现出中国农民在改革大潮中,告别传统走向新生。

——整理自秦齐、沙静静《平凡的世界:时代性的文学与生命图景》(有改动)

结合所学的中国现代史知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的重大历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的小说情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面)

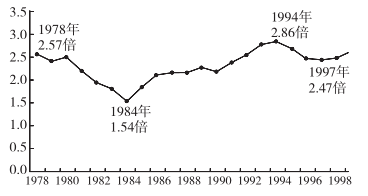

| A.80年代初期下降与家庭联产承包有关 |

| B.80年代后期增高与经济体制改革无关 |

| C.1990年波动是因为“南方谈话”影响 |

| D.1994年后下降是因为贯彻十五大精神 |

9 . 材料 农村经济经营形式的改革以及经济形式的多样化,导致了人民公社原有的一系列经济职能分散。改革人民公社管理体制是农村经济发展的需要。1979年8月,四川省广汉县开始人民会社改革试点,拉开了人民公社体制改革的序幕。人民会社体制改革的基本内容是由政社合一改为政社分设。具体来说分为三个层次:一、将人民公社的政权职能和经济职能分开,原来有人民公社行使的基层政权职能由新成立的乡政府或镇政府行使;二、撤销作为行政机构的生产大队,但生产大队作为独立的经济组织可以保留,成立农村基层的群众性自治组织村民委员会,办理本地区的公共事务和公益事业;三、生产大队成了独立的自负盈亏的集体经济组织,其名称或保留,或采用农村生产合作社等其他名称。废除人民公社的过程从1979年试点到1984年基本结束,历时5年多,是一个逐步推开、分层次完成的渐进过程。1984年年底,28个省、自治区、直辖市全部完成建乡工作,人民公社改革基本完成。

——赵德馨《中国近现代经济史1949一1991》

(1)根据材料并结合所学知识,概括人民公社体制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析人民公社体制改革的特点及历史意义。

材料 中国作家路遥创作的小说《平凡的世界》出版于1986年。该书以中国70年代中期到80年代中期十年间为背景,深刻地展示了普通人在大时代历史进程中所走过的艰难曲折的道路。小说的第二部梗概如下:

孙少安作为家庭的长子,过早的承担世事,使得他难以走出土地和家族的束缚,变成了农村变革的先觉者。1979年春,十一届三中全会后百废待兴又矛盾重重,村支书田福堂连夜召开支部会抵制责任制,孙少安却领导生产队率先实行,接着也就在全村推广了责任制。头脑灵活的孙少安又进城拉砖,用赚的钱建窑烧砖(大部分为贷款),成了公社的“冒尖户”。可以说,孙少安是立足于乡土矢志改变命运的奋斗者,自强不息,依靠自己的顽强毅力与命运抗争,追求自我的道德完善。

结合中国近现代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的重大历史现象,并概述和评价该历史现象。