材料 经济转型是指经济、社会体制的复杂的制度变迁过程和经济发展过程。以下是部分学者或课题组关于改革开放以来我国经济转型的观点:吴敬琏从中国经济改革的渐进主义的角度,按照中国经济改革战略,把改革划分为两个大的阶段:1978-1991年的增量改革阶段和1992年以来的整体推进阶段。赵旻从体制转轨与经济发展结合起来的角度把中国经济转型过程划分为四个阶段:改革探索和扩张供给阶段(1978-1991年)、社会主义市场经济体制框架建设和经济高速成长阶段(1992-1997年)、改革巩固攻坚和经济结构全面调整阶段(1998-)与未来的转轨发展阶段(即市场化体制的成熟完善和社会经济协调发展阶段)。吕炜认为,中国经济转轨有两个重要的“转折点”,即“告别旧体制意义的转折点”和“建立新体制的任务接近完成意义的转折点”。国家发改委宏观经济研究院课题组认为,中国改革以来的经济转型大致可以分为三个阶段:自发启动时期(1978-1991年)、自觉推进时期(1992-2000年)、全面加速时期(2001年—)。景维民认为,中国经济转型的目标是建立混合经济。同时,他把中国经济转型划分为三个阶段:准备阶段(从改革走向转型)、启动和正式推进段阶段(共性与差异)、深化和完善阶段(走向成熟的市场经济)。王守坤认为,中国经济转型是从中央向地方的财政分权开始的。因为,传统计划体制的统收统支的财政体制使中央财政不堪重负,因此,只有选择向地方财政转移压力,走财政分权改革之路。这样,通过向地方分权的放权改革打破了高度集中的计划体制的大锅饭局面。

——摘编自瞿商《论中国经济转型的阶段性与目标转换》

根据材料,结合所学知识,对改革开放以来我国经济转型的观点进行评析。(要求:至少选取两个观点评析,史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

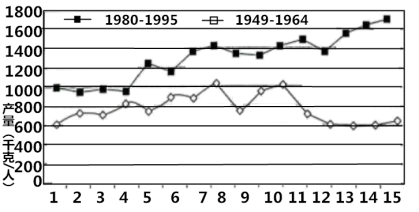

| A.土地改革对于农业生产的作用相对有限 |

| B.三大改造推动了农业经济的全面恢复 |

| C.调整国民经济提高了农产品商品化程度 |

| D.政策调整是农业经济发展的关键因素 |

| A.经济体制改革成为社会共识 | B.安徽对农业生产责任制的探索 |

| C.农业生产市场化的趋势形成 | D.改革开放率先在安徽推广落实 |

材料一 “开阡陌封疆”。把土地授给农民,土地可以买卖。在土地是最大最重要财富的远古社会,这是何等重大的转变。土地私有,失去了按血缘分封各级贵族的经济基础,邦国消亡,立郡县就成了时代的必然选择。郡县不是封邦,而是直属中央、完全听命于中央,由中央直接委任、撤换地方郡守县令的地方政权。商鞅变法的成功,使原来比较落后的秦国一跃而成为战国时代最先进的强国,为日后统一六国打下了基础。

——据杨百胜《商鞅变法法理研究》等整理

材料二 在封建社会中,土地所有制的形式是封建国家确立赋役制度的基础。租庸调制,是建立在均田制的基础之上,两者有着极为密切的内在联系。租庸调这一地租形态的实现,是由口分田和永业田的生产物共同来完成的。口分田出租,永业田则是庸调之所出。与均田制配套的府兵制,就是获得官府授予土地的百姓,农闲时参加军事训练,发生战争时就从军打仗,参战的武器和战马自备。这样,既保证了兵源,又减轻了朝廷的军费开支。均田制打造了最强大的初唐,也把唐王朝的经济社会发展推到了顶峰。

——摘编自李埏等《中国古代土地国有制史》

材料三 1978年,安徽省的一处偏僻乡村进行了一次小小的实验。由于不甘贫困,十八户村民达成了协议,他们分田到户,共同享有资源。这是一个伟大的壮举。他们相互约定,在收获的粮食中,给国家上缴他们应该缴纳的配额,多余的则可以由每个家庭自己销售并保留收益。……这种做法后来被称作“家庭联产承包责任制”。

这一个小小的实验,让每一户家庭都有权种植自己的粮食和蔬菜,并深深地改变了中国。

——摘编自【美】龙安志《大开放:美国人亲历中国改革开放40年》

(1)根据材料一、指出商鞅变法有关“土地”的措施,运用唯物史观,分析这一“重大的转变”的影响。(2)根据材料二、结合所学,指出“均田制”推行的历史时段,并分析均田制如何“打造了最强大的初唐”。

(3)根据材料三并结合所学,指出“这一个小小的实验”的具体做法,并简述它“是一个伟大的壮举”的理由。

材料一 江南地区从宋朝大规模开发之后,苏州的市镇从明中期的102个到清末已经发展到264个,松江在同时期从59个增加到369个。清末之后,上海作为通商口岸对江南地区产生了重要影响,江南地区通过上海与国际市场联系,棉花、生丝成为江南地区出口国际市场的主要产品,农产品商品化的加深,使乡村经济商业化程度更高。棉花、桑蚕也成为乡村中的主要产业。这一时期近代工商业也在市镇和乡村中兴起,无锡的缫丝厂从“1919—1931年的短短12年间新建了41个丝厂,比1904—1918年建10个厂猛增了4倍多”。近代工商业的发展,加强了乡村对市镇、城市的依附地位。然而,20世纪30年代之后,“无锡全县桑田面积也急剧减少,由1930年的251037亩,骤降至1931年的150000亩,减少了40.25%”。

——摘编自吴建华《明清江南人口社会史研究》

材料二 1949年中华人民共和国建立后,在有效的政权推动下,开始对江南乡村的改造。中国传统的家庭、家族生活结构被人民公社的合作社所取代,高度统一的生产、生活方式造就了农民思想的高度统一。1978年之后的乡村改革,土地重新回到农民自己手中,家庭开始重新作为生产、生活的单位,也调动了农民生产的积极性,同时江南乡村发达的在20世纪50年代被禁止的私营工商业开始复苏,乡村工业的繁荣,使农民的物质生活得到了改善。

——摘编自郭伟平《明清以来江南乡村社会经济结构变迁与民间文化信仰研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代江南经济结构变迁的表现,并分析其历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中华人民共和国成立后江南乡村经济的变迁。

| A.解决了产销之间的矛盾 | B.利于培育市场经济意识 |

| C.发展了计划经济新的模式 | D.满足了社会大众消费需求 |

| A.小农私有制 | B.生产合作社 |

| C.人民公社 | D.家庭联产承包责任制 |

| A.人才培养是乡村振兴的关键 | B.农村经济结构调整成效显著 |

| C.城乡经济实现均衡协调发展 | D.新型城镇化战略已全面实施 |

材料一 到战国中期,随着人口的增加,井田制度已经败坏,公地私有化成普遍事实。当时的知识界对此分歧很大,道家、儒家都视之为“礼崩乐坏”的根源,强调要恢复井田制。商鞅则反其道而行之,宣布废除井田制,允许民众开荒耕作、买卖土地,这自然大大激发了民众的生产积极性,使变法的“农本思想”更加得以光大。显然,在先秦时期,粮食是最为重要的战略物资,商鞅的一切变法都以此为根本,这可以说是典型的“唯生产力论”。“废井田,开阡陌”是中国土地史上的重大变革。

——摘编自崔光宇《商鞅的土地制度改革》

材料二 中共通过土改实现了“耕者有其田”的目标与理想,是一场经济与政治的双重变奏。这主要体现在:第一、通过土地改革运动将约七亿亩土地均分给三亿多名无地或少地的农民,将农村生产力从封建土地制度和宗法关系中解放出来;第二、土改在剥夺地主阶级物质生产资料的同时,也使其失去了在乡村社会的政治地位,由此国家政权在基层建立起新式基层组织。

——摘编自李康、邓宏图《土地改革、国家能力建设与工业化资本积累》

材料三 在1978年改革开放以来,由于之前的人民公社化运动在“大跃进”背景下逐渐脱离当时的客观条件,严重地挫伤了社员生产积极性,使得农村生产力受到灾难性地破坏。党中央实行农村家庭联产承包责任制,允许农民以家庭为单位向集体经济组织承包土地等生产资料,实行包干到户,包产到户的形式。家庭联产承包责任制的推行,纠正长期存在的管理高度集中和经营方式过分单调的弊端,从而大大调动农民的生产积极性,较好发挥劳动和土地的潜力。与此同时,“政社合一”的人民公社体制逐步解体,党政分开的乡镇政府管理体制逐步建立起来。

——摘自章宏楼、高雪萍、张予涵《我国土地改革历程与现状分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅土地改革的背景。(2)根据材料二和材料三、并结合所学知识,概括中国共产党领导的两次“土地改革”的异同。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你从三次“土地改革”中得到的启示。

材料一 1957年12月18日,国务院出台了《关于制止农村人口盲目外流的指示》,明确指出:“农业人口大量外流,不仅使农业劳动力减少,妨碍农业生产的发展和农业生产合作社的现固,而且会使城市增加一些无业可就的人口,也给城市的各方面工作带来了不少困难。目前党和政府正在动员城市大批干部和中小学毕业生下乡上山,投入农业生产,当然更不允许农村人口盲目流入城市。”可是,在实现农业集体化的进程中,由于灾荒和来自城市的吸引力,使大量农民涌到了城市,致使大量农民从农业生产第一线流失。因此,制定严格的户籍迁移制度就被正式提上了议程。1958年1月,经过全国人民代表大会常务委员表决通过的《中华人民共和国户口登记条例》明确规定:“公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入证明。”《条例》的颁布标志着新中国的户籍制度基本建立,也为城乡二元户藉管理体制奠定了基本格局。

——摘编自赵文远《新中国户籍迁移制度史研究

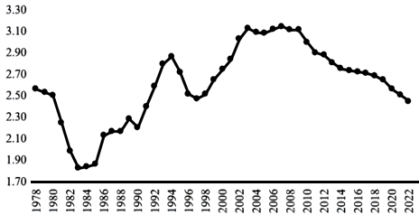

材料二

城乡居民收入比示意图(1978—2022年)

——摘编自徐唯桑《改革开放以来中国城乡居民收入差距变迁与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1958年中国户籍制度形成的原因和影响。(2)根据材料二并结合所学改革开放新时期的相关知识,围绕“城乡居民收入差距”自拟一个论题,加以阐述。(要求;写明论题,史论结合,表述清晰)