材料一 乡绅之治是乡绅作为主体对乡村的治理,它发端于中国明清时期,有着特定的历史背景。明清时期国家权力逐渐退出乡村,乡绅成为里甲制(征税)和保甲制(征兵)的主要控制者,还是乡村公共事业的组织者和管理者同时是官吏和乡民之间的链接和中介。乡绅主要来自于休假退隐的官员、退休居乡的前官僚、尚未入仕的士人。这三类组成人员都与国家权力存在着交集,因而必然在一定程度上拥护和支持着封建政权;但另一方面,由于他们身处于乡村社会这样一种时空背景之下,与乡民存在着共同的利益,所以维护乡村、宗族和维护个人的利益必然是正相关的。

——摘编自徐祖澜《乡绅之治与国家权力》

材料二 英国乡绅的产生得益于为加强王权、巩固中央集权进行的封建制改革。在改革过程中逐渐形成“乡绅自治”。由于乡绅是治安法官的主体,担任治安法官成为乡绅发挥地方影响最佳途径,而治安委员会更是乡绅群体议事、处理地方事务的自治机构。长期以来,乡绅占据议会下院的主体下院是乡绅获得国家政治话语权、维护自身与地方利益的主要阵地。经过英国19世纪的宪政改革,乡绅在政治上的影响逐渐衰落,但并非被彻底“消灭”,更多的乡绅在英国工商业资本主义发展中转变身份。

——摘编自顾荣新《英国乡绅与英国宪政关系简论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清乡绅的特征并分析明清“乡绅之治”形成的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中英两国“乡绅之治”的相同影响。

——摘编自金观涛刘青峰《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》

图1、2能够反映中国近代若干社会观念的变化趋势。从图中提取相关信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

材料一:元朝结束了长期的分裂局面,并建都大都(今北京),大都“去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。元朝政府重新规划线路,贯通了五代十国以来因政权分裂而阻塞的京杭大运河,使之成为当时世界上最长的人工河流。明清两代继续对大运河进行维护与完善。大运河采用了由宋人发明的复闸技术,又修筑了很多弯道,以拉长河道距离解决了爬坡的难题。大运河沿岸一些城镇兴起,一批古老城市焕发了青春。

晚清时期京杭运河漕运逐渐衰落,京杭大运河经历了500多年的辉煌之后,光绪二十七年(1901年),清政府遂令停止漕运,有着千年历史的运河漕运终于寿终正寝。

——摘编自王育民《中国历史地理概论》等

材料二:19世纪,欧洲国家在大力修建铁路的同时,还大规模开凿运河。鹿特丹的新河道和阿姆斯特丹的北海运河使荷兰成为通向德国内地的重要转运站。德国人开凿了基尔运河。在不列颠,曼彻斯特运河的开凿使远洋船只可以深入到北方工业区的心脏。其中最负盛名的则属苏伊士运河,它地处欧亚非三大洲交界之处,是世界上最长的无船闸运河。苏伊士运河建成后,大大缩短了从亚洲各港口到欧洲去的航程,大致可缩短8000—10000千米以上。它沟通了红海与地中海,使大西洋经地中海和苏伊士运河与印度洋和太平洋连接起来,是一条具有重要经济意义和战略意义的国际航运水道。

——据《简明世界通史》下册等书

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元明清时期京杭大运河的作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,回答19世纪以来,中国京杭大运河和苏伊士运河的发展状态有何不同?导致其不同的原因是什么?

材料 商务印书馆大事记(部分)

| 时间 | 大事 |

| 1897年 | 商务印书馆创业于上海,以印刷为主业 |

| 1900年 | 印刷《外交报》(中国近代第一份以评述国际问题为主要内容的报刊) |

| 1902年 | 上海南洋公学总教习张元济进馆译印《各国国民公私权考》《近世陆军》等设第一个分馆于汉口:正式成立商务印书馆有限公司,吸收日责,改进印刷 |

| 1903年 | 根据清政府的《钦定学堂章程》,编印“最新教科书” |

| 1905年 | 设北京分馆:出版严复译《天演论》,至1921年印刷20次 |

| 1906年 | 出版严复译《法意》(孟德斯鸠著) |

| 1907年 | 蔡元培应聘为商务印书馆编译书籍 |

| 1912年 | 始用电镀铜版:编印《共和国教科书》,被称为“教科书之巨琴”:出版《新字典》编译《世界共和国政要》 |

| 1914年 | 董事会收回日本股份;设分馆于香港:创刊《学生杂志》 |

| 1915年 | 首次引进彩色胶印机:发行《科学》杂志:出版《辞源》 |

| 1919年 | 始用机器雕刻字模:编印《新体国语教科书》(我国第一部白话文科书) |

——据《商务印书馆大事记》等

从上表中获取历史信息,围绕一个主题提出观点,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点明确,史论结合。)

| 时间 | 中国 | 外国 |

| 1640年 | 李自成提出“均田免粮”口号 | 英国资产阶级革命开始 |

| 1689年 | 康熙皇帝组织雅克萨之战反击沙俄 | 英国议会颁布《权利法案》 |

| 1840年 | 开始沦为半殖民地半封建社会 | 英国基本完成工业革命 |

| 1844年 | 中法《黄埔条约》、中美《望厦条约》 | 德意志西里西亚纺织工人起义 |

| 1848年 | 洪秀全写成《原道党世训》 | 欧洲革命《共产党宣言》发表 |

| 1856年 | 第二次鸦片战争 | 克里米亚战争 |

| 1859年 | 太平天国颁布《资政新篇》 | 英国科学家达尔文发表《物种起源》 |

| 1861年 | 设立总理衙门俄国公使入驻北京 | 美国南北战争俄国农奴制改革 |

| 1866年 | 方举赞创办发昌机器厂 | 德国人西门子研制成功发电机 |

| 1898年 | 戊戌变法 | 美西战争 |

| 1905年 | 同盟会成立废除科举制度 | 俄国资产阶级革命 |

——《中外历史大事年表》(部分)。

从表中提取三条及以上中外相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合,表述准确。)

材料一 北宋哲宗颁布诏令,在淮东路设官房,居养鳏寡孤独、贫困不能自存者,月给口粮.病者给医药。宋徽宗时,赐名为“居养院”,并推广到全国各州府。居养人的口粮、日用钱、冬季柴炭钱政府也都有具体规定。据统计,当时全国每年所需费用约五百万贯左右,全由中央财政承担。大约占国家财政收入的5%。南宋时期,各州府基本上都设立一处的居养院。居养院大多依靠地方官府拨款、绅商捐款筹备基金。收养设施的兴废与地方官的热情有着直接的关系,当对穷民收养设施具有热情的官员离任的时候,其财源则迅速地被侵占或掠夺。

——摘编自《宋史》等

材料二 中世纪以来,英国教区济贫多实行给予居家的穷人以院外救济的形式。1601年,英国通过《济贫法》,确立了各教区依法负责照顾教区内的穷人,并设立济贫院,其资金来源于地方的济贫税。1802-1803年,14611个教区有3765个济贫院,每个济贫院平均有22人。英格兰和威尔士的济贫税从1802-1803年的年均530万镑增加到1817-1818年的年均930万镑。19世纪70年代,当局对济贫院制度进行改革,把院内贫民划分为值得救济者和不值得救济者,对于不值得救济的贫民实行强制劳动制度。同时,改善济贫院的环境,增加济贫院的设施,改善济贫院的伙食等。院内救济的贫民由1870年的15万人增加到1912年28万人。20世纪,济贫院在许多地区成为当地最大和最重要的建筑,最大的济贫院为1000多人提供食宿。

——摘编自郭家宏、唐艳《l9世纪英国的济贫院制度初探)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两宋时期居养院制度的特点及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国济贫制度的发展趋势,并分析其原因。

材料一

——摘自马克垚《世界文明史》

材料二 16~18世纪,来自欧洲的大批传教士到达中国,他们把西方的科学知识引进中国,又把中国的典籍翻译、介绍到欧洲。18世纪,巴黎出版了欧洲汉学的三大名著,欧洲兴起了史无前例的“中国热”。当中国的园林建筑、茶叶瓷器、书籍戏曲、儒教哲学在欧洲大行其道的时候,来自欧洲的望远镜、水平仪等现代仪器,摆进了康熙皇帝的寝室。

正是在西方借助东方、欧洲借助中国完成对旧制度的现实批判和对新社会的思想启蒙,为欧洲自身的破茧成蝶准备条件的时候,欧洲人对东方的认识,悄然发生变化。肯定、景仰的维度向否定、批判的维度转化,欧洲从马可·波罗时代开始的连续五个世纪对中国的崇拜与美化渐行渐远了。这一认识在19世纪达到顶峰。

——摘编自许平《欧洲人东方认识的拐点》

材料三 古今中西的几大文明,各有特点,但这些特点完全不应成为互相敌视的原因,倒恰好是彼此借鉴的理由。……任何一个文明,不论有多古老,有多特色,也必定含有与其他文明共享的一些价值理念,否认这一点,就无法参与全球精神财富的大循环。

——摘自《南方周末》

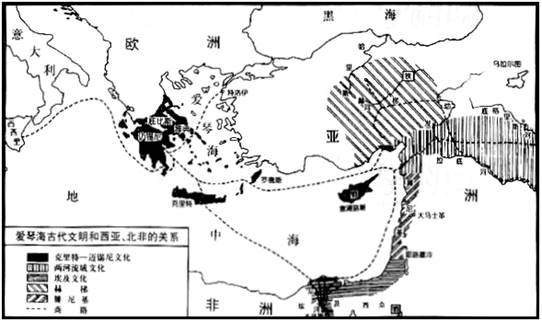

(1)根据材料一,读图指出爱琴海古代文明与其他文明的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明欧洲人对中国的认识由肯定转向否定的原因。

(3)根据以上材料,结合所学知识,分析指出影响人类文明交流的因素及其启示。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 在历史的长河中,尤其是在人类古典文明的形成过程中,其所处的地理环境对生活于其中的某个人类共同体的经济生活具有直接的、决定性的影响,并通过对经济生活的影响,进而间接地影响到其政治体制。中国黄河流域,平原土地丰饶,农业发达,有利于形成王权专制政体;希腊多山、近海,海滨交通便利,能激发冒险进取之心和向往自由之精神,有利于建立城邦民主政体。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

根据材料并结合所学知识,围绕“地理环境对东西方政治体制的影响”自拟一个具体论题,并就论题展开论述。(要求:论题明确,论述要有史实依据,史论结合,逻辑合理)

材料一 唐宋之际,乡村自治组织进一步发展,中央政府愈来愈多地借助他们来稳固统治。唐宋推行的科举考试制造了一个拥有特权却居于乡间的士绅阶层。宋代以后,在大举将地方神明纳入国家祀典的同时,随着识字率的激增和文化的相对普及,中央的秩序、教化逐步延伸到基层。吕大钧首创“吕氏乡约”,后由王守仁发扬光大;朱熹等理学家则开始将宗族制度庶民化。迨至明后期,里甲制度崩坏,就由乡约、保甲承担了村落治安职能。清代的里甲、保甲、乡地、宗族、包税人则承担催征赋税的职能,基层自治功能被明清时期勃兴的宗族等各种社会组织分担。

——蒋楠《历史视野下的中国乡村治理》等

材料二 传统英国乡村治理,其实质是以庄园为核心的生产活动的安排问题和庄园内部领主与农民,以及农民内部的社会关系调节问题。贵族阶级通过对国家权力的分割,将部分司法和行政权转移到庄园中,以庄园法庭为载体,有效地维护着贵族的政治、经济地位。……庄园制度对英国社会的历史演变产生了重要的影响。它为英国土地私有产权的形成,农业的资本主义经营和农民问题的解决提供了便利;同时也使得英国政治变迁具有精英斗争的特征;庄园制度也衍生出了法治和地方自治的传统。

——朱可心《庄园制传统与英国乡村治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从唐宋至明清时期乡村治理的主要特点并分析其形成的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出传统英国乡村治理的主要做法,并分析其影响。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料唐君毅先生认为西方成就民主政治的最重要理论依据出于对人性中的“原罪”的

戒慎恐惧和克治省察,以及对人性中的阴暗面的高度不信任,从而建构出一整套制衡和监察之法律机制和政治设施,以防止政府和当权者滥用权力。中国崇尚性善论的道德之治,注重自身的道德修养胜于立法限制。由是可见,西人成就民主政治,中国却迟迟开不出民主政治的生命之花,两者最重要的理论差别在于中西政治制度设计中截然不同的“人性假定”。中国的性善论认为每个人都有成为圣人的潜质,西方文化的原罪论则把每个人都视作可能的坏人。“性善”与“性恶”两种不同的人性假定,导致了中西“人治”与“法治”两种截然不同的政治文化。黄仁宇先生在《万历十五年》中,亦有相关论述,并直接点出了道德操守治国的不可行性。

(1)根据材料,概括中西方制度设计的差异并利用所学史实加以论证,指出其本质差别。

(2)根据材料并结合所学知识,概括分析中西政治制度设计差异的原因?当今中国是如何处理的?