材料一 何谓民主?民主是一种精神,它原从一根本点发展出来,而次第分析之可有五点:承认旁人、讲理、平等、取决多数、尊重个人自由。……明白这些,然后可以来论中国。中国人生活上自有其民主精神。“己所不欲,勿施于人”之恕道,即其第一点精神之表见。特别是第二点,最为中国之所长——中国人最爱讲理,明礼守信,以德服人是为讲理之精神。

一梁漱溟《中国文化要义》

材料二 我认为理想民主至少应达到五项标准:(1)有效的参与;(2)投票的平等;(3)充分的知情;(4)对议程的最终控制;(5)成年人的公民资格。……历经近百年的发展,英国在19世纪上半期成为典型的民主国家,上述的五项指标较好地达成,如巧妙地控制绝对权力、代议机构组建政府、公民相对平等地参与各项政治事务…

一罗伯特·达尔《论民主》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括梁漱溟、罗伯特·达尔对“民主”的不同认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出英国到“19世纪上半期成为较为典型的民主国家”的具体表现。

材料 “国门洞开”后,中国知识分子在各自的时代拐点上竭尽所能,用家国情怀与担当意识诠释了中华君子品格。他们是民族精英,他们的君子精神具有永恒的价值。1841年,道光帝撤职查办林则徐,林则徐愤怒写下:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”1898年,慈禧太后发动政变,处死“戊戌六君子”,临刑前谭嗣同慷慨陈词:“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,有之,请自嗣同始。”1911年黄花岗起义前,林觉民与妻诀别:“吾辈处今日之中国,国中无地无时不可以死。”起义失败后,包括他在内的70多位同盟会会员壮烈牺牲。1918年,《新青年》发表了李大剑撰写的《布尔什维主义的胜利》,他热情讴歌:“人道的警钟声响了!自由的曙光出现了!试看将来的环球,必是赤旗的世界。”

——摘编自徐建源《中国近代知识分子的君子精神和救国担当》

提取材料中的相关信息,自拟论题,结合所学知识予以说明。(论题明确,史论结合,论证充分。)

| A.政治民主化进程的推动 | B.妇女社会经济状况的改变 |

| C.启蒙运动产生深刻影响 | D.父权家长制受到普遍抵制 |

| A.清华学堂的办学宗旨 | B.新文化运动的宣言书 |

| C.青年学生的君子风度 | D.清华学子的责任担当 |

材料 美国在20 世纪60年代陷入越南战争,妇女和平运动达到高潮,反战运动同时又导致了60年代妇女权利运动的兴起,反战成为妇女获取平等权利目标的具体实践。妇女的反战起到了很大的舆论导向作用。美国当权者在持续不断的妇女反战示威影响下,内部发生分裂。1968年,国防部长罗伯特·麦克拉马拉由于不满约翰逊政府扩大战争的政策而辞职,国会也于3月通过决议,要求重新考虑对越南的政策。通过反战的斗争实践,妇女的平等权利意识和社会地位得到极大提升,从20世纪60年代后期开始到70年代末,美国妇女运动的浪潮一浪高于一浪。80年代英国妇女的反核和平运动也深受60- -70 年代欧美妇女权利复兴运动理念的影响,她们视反核和平运动为妇女解放和独立的组成部分。

——摘编自查小丽《二十世纪六七十年代美国妇女的反战和平运动》

(1)根据材料并结合所学知识,指出美国妇女反战和平运动兴起的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明美国妇女反战和平运动的历史意义。

材料一 《崇祯历书》是明代为改革历法而编的一部丛书。1629年徐光启任礼部尚书。奉崇祯帝旨,在钦天监开设西局,召集耶稣会士以及一些中国助手,着手编撰《大明崇祯历书》。此历书用三分之一的篇幅介绍了在当时欧洲非常新的但都不被完全接纳的天文知识——开普勒1619年的《宇宙和谐论》、1621年的《哥白尼天文学纲要》等等;1634年这部被现代人称为,“欧洲古典天文学百科全书”的《崇祯历书》编纂而成。之后明末朝廷已陷入动荡之中。终明之世未得实施;后汤若望将《崇祯历书》改名为《西洋新法历书》呈报清延,但最终因为这部历法获罪入狱,几乎遭磔刑。从明末崇祯年间修书后的200多年,《崇祯历书》不仅没有改变中国传统天文学作为政治巫术的性质,也因为多有改基、版本变迁、印数极少早已畸零四散。

——摘编自中华助忠网《中西方科技发展比较》等

材料二 《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》是伽利略撰写的一部天文学著作,于1632年在意大利出版。书中全面系统地讨论了哥白尼日心说和托勒密地心说的各种分歧,论证了哥白尼体系的正确和托勒密体系的谬误。该书出版后受到广泛欢迎,很快销售一空。1633年罗马教廷将该书列为禁书,并因伽利略宣传日心说而对其进行了终身监禁的宣判,直到1642年离开人世。此书是继哥白尼之后,对教会神学和经院哲学的新的打击,推动了科学和唯物主义的发展,是近代科学史上的一部重要著作。爱因斯坦说:“……正是由于伽利略看清了这一点,特别是因为他将此引入科学界,他成了近代物理学之父——实际上,也是整个近代科学之父。”

——摘编自《物理学的进化》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《崇祯历书》编纂的特点,并简析编纂成功的原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析徐光启与伽利略研究成果产生不同历史作用的原因。

材料一 “信用”在我国传统文化中多表述为“诚信”。在中国古代,作为伦理准则的诚信,适用于封闭的以血缘和地缘为纽带的“熟人社会”。诚信的实现要依靠“上行下效”,依靠榜样的力量。诚信是由社会舆论和个体内心信念保障实施的,如果不履行道德义务(如对君尽忠、对父母尽孝、对朋友诚信等)就会失去面子,不仅会受到他人谴责,而且会被人群疏远从而失去在社会关系中的地位。对于背信之人的惩罚,无需借助法律手段。诚信作为立身之本,作为人际交往的基本原则,甚至成为治国之道,是社会正常运转的重要基础。

——摘编自王玉花、宋桂红《谈中、西方文化中信用的观念》

材料二 西方传统信用文化认为个人自由是缔结契约的前提。“信”是适用于“陌生人”之间的原则,是体现社会正义的重要方面,人们普遍认同诚信观念的经济价值。罗马法中已建立了相应的诚信契约制度。在诚信契约中,债务人不仅要承担契约规定的义务,而且必须承担诚实、善意的补充义务。建立在契约关系之上的西方信用文化带有法律和秩序的属性,能够起到协调人际关系、净化经济活动运行环境的作用。

——摘编自李新庚《信用理论与制度建设研究》

(1)根据材料,概括中国与西方在传统“信用”文化上的不同之处。(2)根据材料并结合所学知识,说明中西方传统“信用”文化产生的社会背景及其共同的历史价值。

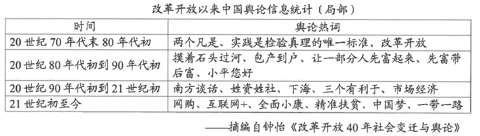

材料

根据材料并结合所学中国现代史知识,对表3的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合。)

材料一 家庭革命是近代思想激进的读书人在中西竞争的语境下,重置个人与家成、国家与天下的一种尝试。救国的迫切性,使新的读书人主张国民以爱国为先、为重,视家庭为发国之障碍物。到五四前后,原本是温暖湾的家庭成为受新思潮感染的青年急于离的樯,家庭形象急转直下。社会动荡,战争不断,导致家庭规模不断缩小,复合式大家庭不再占优势。大批女性走出家门,送入近代工厂成为产业女工。家庭女性摆脱依赖心理,亲尚自立。加之西来的自由、平等现念冲击打破三纲之说甚嚣尘上,家庭革命进一步激烈化为父子、夫妻平等的构想。“爱则为夫妇,不爱则不能成夫妇”。1942年公布的《冀鲁豫边区曾行条倒》规定:“夫妻感情恶劣,任何一方均得请求离婚。”

——摘自赵杰《为国破家:近代中国家庭命论反思》等

材料二 美国维多利亚时代(1837年-1901年),和谵向上的家庭成为个社会的价值核心之一。大家庭逐渐向核心家庭即夫妻式家庭转变。家庭逐渐失去了生产性功能,精神和情感功能却得到强化。伴随着工业化带来工件与家庭日益分离,英国中产阶级壮大,他们极为重视家庭,赋予家庭极高的象征意义和神圣地位。他们认为家庭作为私人领域,应与外面的商业和政治的公共领域严格分离。妇女是“家庭天使她们遂旑居家中,相夫教子,做全职家应主妇。浪漫主义关于无知的信仰推动了童年的理想观,创造了被称为“儿童亲拜”的观,以孩子为家庭的中心。

——编自李宝芳《多利亚时期英国中产阶的家庭观念》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代中国家庭革命与英国维多利亚时代中产阶家庭变迁的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别简析近代中英两国家庭变迁的原因。

材料一 16世纪的英国社会流行追求个性解放,人们摆脱了教会掩盖形体美的着装模式,充分展示人的自然美,这种观念的转变,在着装上体现为对奢侈服饰的狂热追求,都铎王朝多次颁布抑奢法,明确规定社会各等级人们服饰的质地和颜色,以维护尊卑有序的等级制度。清教徒们则提出所有服饰都要体现正派与端庄、注意节制和谦虚的同时还保持民族特色。但这无法阻挡人民把剩余产品交换成漂亮时尚的服饰,在最公开的场合展示以赢得周围人的尊重。17世纪中后期民众争相购买印度鲜艳舒适的棉布服饰,随本地棉纺织业兴起,英国社会的服饰逐步变得一致简约实用,不再有明显等级特征。

——摘编自谭赛花《16-18世纪英国的服饰与社会变迁》

材料二 明中后期的民众服饰突破整齐划一、等级界限的规定,奢靡之风不断出现,从嘉靖朝到天启朝政府禁奢令就达到了55条。官员们穿着贵族所拥有的蟒服、飞鱼、斗牛等服色。在江南,有能力消费的富民穿上了高级鲜艳的丝织品并佩戴昂贵的珠宝翠玉,在纹样、色彩与用料上模仿官员服色,同时青楼妓女、戏班戏子的装来却成为上流妇女仿效的对象。部分有市商背景的人认为追求物质上的享受是人性的本然,同时还可以带动消费和生产。但是民间“富贵女子必缠足”“丐户不得缠足”观念使“大脚”成为下层劳动阶级或贱民的标志,服饰上官与民、士与庶的边界依然存在。

——摘编自张志云《明代服饰文化探微》

(1)根据材料并结合所学知识,比较16、17世纪中英两国服饰流行特点的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,说明16、17世纪中英两国服饰流行不同特点的原因。