为什么要把工农共和国改变为人民共和国呢?我们的政府不但是代表工农的,而且是代表民族的。这个意义,是在工农民主共和国的口号里原来就包括了的,因为工人、农民占了全民族人口的百分之八十至九十。……因为日本侵略的情况变动了中国的阶级关系,不但小资产阶级,而且民族资产阶级,有了参加抗日斗争的可能性。

——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》

各位参议员先生,各位同志:今天边区参议会开幕,是有重大意义的。参议会的目的,只有一个,就是要打倒日本帝国主义,建设新民主主义的中国,也就是革命的三民主义的中国。……就目前来说,革命的三民主义中的民族主义,就是要打倒日本帝国主义;其民权主义和民生主义,就是要为全国一切抗日的人民谋利益……

——毛泽东《在陕甘宁边区参议会的演说》

阅读材料,结合所学,对中国共产党在抗日根据地的制度探索进行评析。

材料一 对于孔子的哲学,法国启蒙思想家认为它不同于欧洲盛行的“神示宗教”,而是一种具有崇高理性的“理性宗教”。中国政府在伏尔泰心中是:“有一个开明的君主,奉行完善的法律,并以纯洁的道德来团结全体人民。”不管是伏尔泰对中国的赞扬,又或者是孟德斯鸠对中国态度的有褒有贬,启蒙思想家都把与自身文化相异但魅力无穷的中国文化。

材料二 20世纪初,孙中山、章太炎等革命派,先后发表《法国游记》《法国大革命史》,国内至少有六家书局、出版社翻译出版了有关法国大革命史的专著。同时,《人权宣言》、卢梭的《民约论》、孟德斯鸠的《万法精理》等译文介绍也竞相出现。文艺界还创作大量有关法国大革命题材的小说、杂剧、诗歌。1906年,有人称之“易若使中国为亚洲之法兰西哉!……法人风潮能及全欧,中国风潮之及全球也必矣”。

依据材料,结合所学,评析中法两国在思想文化领域的交流互鉴。“中世纪晚期危机”是对14—15世纪发生在西欧的饥荒、瘟疫、战争及其导致的人口减少、经济停滞、政治和社会秩序紊乱的概括。从20世纪30年代开始,“中世纪晚期危机”成为西欧中世纪史的重要研究主题,形成了两大主流解释模式。第一种是“衰落论”:通过探寻危机产生的原因,认为中世纪晚期危机是西欧社会相对于中世纪盛期的衰落;第二种是“转型论”:通过探讨危机的影响,认为中世纪晚期危机推动了西欧社会形态和国家形态从中世纪向近代的转型。

理解历史进程中的原因与结果,建构历史发展的前后联系,是历史解释的基本要求。从上述角度,结合14—15世纪欧洲历史的重大史实,评析材料中的两种解释模式。

“古之王者,择天下之中而立国。”都城选址既是地理选择,也是政治选择。所有选择原则归结为一点,就是保证长治久安。长治久安不仅在于时间,政治上靠近“龙兴之地”、经济上保障供给、文化上拥有根基、军事上控内御外,均在其中。

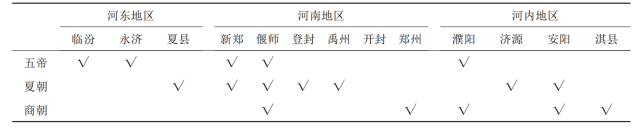

材料一三河①地区古都的朝代及区域分类

①注:

“三河”指河东、河南与河内三地。河东指今山西省临汾、运城一带; 河南指黄河中游东西走向以南的附近地区; 河内指黄河中游东西走向以北、太行山东西走向以南的地区。

材料二西周至北宋、南宋至清朝时期主要都城的空间分布格局与迁移轨迹

材料三 燕都地处雄要,北倚山险,南压区夏,若坐堂奥,而俯庭宇也。又居庸、古北、松亭诸关,东西千里,险峻相连,近在都畿,据守尤易。

——金朝官员梁襄

(1)阅读材料,描述五帝至商朝、西周至北宋、南宋至清朝时期都城的大致迁移轨迹。(2)阅读材料并结合所学,评析元明清三朝定(迁)都北京。

5 . “役”甲骨文从人,从殳,表示本义与人有关。

《旧唐书》中记载赋役之法中有“凡丁,岁役二旬。若不役,则收其佣,每日三尺”

建中元年(780年)杨炎建议“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差……其租庸调、杂役悉省“。

熙宁四年(1071年)政府规定:“凡当役人户,以等第出钱,名免役钱。其坊郭等第户及未成丁、单丁、女户,寺观、品官之家,旧五色役而出钱者,名助役钱”“募者执役”

万历九年(1581年)推行“总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募。力差,则计其工食之费,量为增减;银差,则计其交纳之费,加以增耗。”“银、差合而,皆出于地,亦谓之条编。“

乾隆三年(1738年)规定“无论绅衿、富户,不分等则,一例输将。由是地、丁、匠价,同归一则,真谓‘一条鞭’矣”

依据材料,结合所学,评析自秦汉至清朝(鸦片战争前)徭役的变迁。

1878年,在直隶唐山开平镇,“开平矿务局”诞生。1882年产煤38000吨,1898年达730000吨,不仅能供应轮船招商局和天津机器局等一系列企业使用,还有富余产量可以销售到市场,总资产已近白银600万两。

1899年赫伯特·克拉克·胡佛(后当选为美国第31任总统,曾给自己取中文名“胡华”)被英国矿业投资公司毕威克一墨林公司派到中国工作,同时出任开平矿务局的技术顾问。1900年,英国人以“饲鸽传递消息,疑与拳匪相通”为由,抓捕开平矿务局督办张翼。德国顾问德璀琳要求张翼任命自己为开平矿务局总代理,予以便利行事之权以便保全矿务局。随即,德璀琳以矿务局总代理身份同胡佛(墨林公司代表)签订了“租借”合约,签字时文本由“租”改为“卖”。内容为:开平矿务局所有之地产、码头、铁路、房屋、机器、货物,并所属、所受、执学或应享有之权利、利益,一并允准、转付、移交、过割与胡佛胡佛有权将其由此约所得的一切权利、资料、利益,转付、移交与开平有限公司(该公司由英国财团东方辛迪加投资公司组建),中国的开平矿务局归英国企业家所有。在屡次交涉无果的情况下,清政府派人赴伦敦劳伦斯法庭打了一场国际官司。清政府胜诉,但判决书“无法强制执行”

——秦秀梅《“开平”被卖;晚清的国资流失大案》

阅读材料,结合所学,评析开平煤矿的历史变迁。

材料一 在奴隶制大农庄的繁荣时期,使用大批奴隶经营的农业曾有较高的商品率,大农庄生产的产品在城市市场上销售,促成了城市的繁荣。3世纪时,由于奴隶劳动缺乏和价格的昂贵,以奴隶劳动为基础的大地产经济走向衰落。大奴隶主开始把农庄分成小块,租给佃农或隶农,农庄主征收实物地租,就地消费,减少了农产品对城市市场的供应。城市中原有的手工业,也因奴隶劳动生产率低下而衰落下来。罗马帝国崩溃后,代表古典文明的城市普遍衰落,城市大大萎缩,大部分地区变成了牧场或农场,有些城市甚至退化至村庄规模。

——摘编自于贵信《古代罗马史》等

材料二 公元10世纪左右,中世纪的大垦荒以及轮作制的发展大大提高农业产量,有了更多可供在市场交换的农产品。11世纪西欧人掀起十字军东征运动,打通了与东方和非洲的贸易通道。在12-13世纪,蒙古人建立了一个横跨亚欧大陆的大帝国,一条连接意大利到中国的贸易通道建立起来了。西欧工商业和城市得到发展,国王、教会、教堂、修道院等也支持兴建了很多城市,他们为居民提供保护,以收取租金和工商业税。到13、14世纪之交时,西欧城镇总数大约达到1万个左右。

——摘编自王挺之《欧洲文艺复兴史:城市与社会生活卷》

阅读材料,结合所学,评析西欧城市的衰落和复兴。材料一 春秋战国时期儒家学者将“大同”社会视作一个逝去的理想型社会。《礼记·礼运》如此描绘:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废、疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。”

材料二 近代“大同”思想代表

| 孙中山 | 余之谋中国革命,其所持主义,有因袭吾国固有之思想者,有归抚欧洲之学说事迹者,有吾独见而创获者。什么是民生主义呢?民生主义就是社会主义,又名共产主义,即是大同主义。 我们要将来能够治国平天下,便要先恢复民族主义和民族地位,用固有的道德和平做基础去统一世界,成一个大同之治。 |

| 毛泽东 | 现代殖民地半殖民地的革命,乃小资产阶级、半无产阶级、无产阶级这三个阶级合作的革命……其终极是要消灭全世界的帝国主义,建设一个真正平等自由的世界联盟。 中国共产党人是国际主义者,它们主张世界大同运动,但同时又是保卫祖国的爱国主义者,为了保卫祖国,愿意抵抗日本到最后一滴血。 经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同。 |

(1)依据材料一,所学,指出儒家“大同”思想的提出间接反映了怎样的社会现实?

(2)依据上述材料,结合所学,评析孙中山、毛泽东的“大同”思想。

材料 联邦制按照美国政治传统,管理经济活动的权力属于各州内政权,联邦政府无权干涉。19世纪末,新成立的大型铁路托拉斯集团损害公众利益,然而它的营运范围已经超出州际,各州束手无策。1895年,最高法院否决了国会授予联邦政府管制州际商务的权力,这种情况直到1904年才得以改变。国会通过一系列法案,联邦获得管辖各州贸易的内政权。

1933年罗斯福实施新政,联邦向各州提供经费,监督和领导各州,与各州合作修建公路、建立学校、发展卫生和社会福利事业。新政使联邦通过经济手段实现了对州的控制。新政初期,最高法院奉行经济放任主义,先后十多次否决了国会立法。罗斯福总统意图对阻扰新政的最高法院进行改组,迫使最高法院最终作出让步。

20世纪70年代初,国家垄断资本主义危机重重,联邦对州的干预减少,要求各州承担更多社会福利任务。在巩固联邦权力的基础上,向地方适度放权以重新发挥州的作用。

——摘编自唐芳:《内战后美国宪法联邦主义原则的演变与发展》

依据材料,结合所学,评析19世纪末以来,美国联邦政体权力分配的演变。

10 . 一个聪慧的欧洲人,如果习惯于思考一些国家的优势和不足,只要提出几个问题,即便不掌什么数据,也可对一个他此前并不了解的国家的人民有一个大致不错的认识。但若以为这一点也适用于中国、则大谬不然

——托马斯・梅多思《中国政府和中国人——漫谈札记》1847年

材料一 学术界普遍认为,搞(中国古代)科技史研究,应上抓《考工记》,下抓《天工开物)。《考工记》是春秋末年记录手工业生产技术和有关科学技术的官书。涉及的理论问题虽不多,但车轮滚动摩擦、斜面运动、惯性现象、抛物体的轨迹、水的浮力、材料 强度、器物发声与形状的关系等是古代科学知识的结晶,具有很高的学术价值,是中国文明的重要标志。

——陆敬严《中国古代机械文明史》

材料二 中国的思想界对自然科学和玄学都没有多少兴趣,他们提供讨论的哲学是社会的、政治的和伦理的。从规劝和改良的语气来看,这种哲学无疑反映了一个屡起冲突、政治混乱的时期……哲学家们在晚周时期大动乱的形势下,力图提出稳定社会和安抚人心的原则。

——【美】伯恩斯等《世界文明史》

为《天工开物》撰写简介,并评析伯恩斯等人的观点。