材料一 美国房地产市场上的次级按揭贷款的危机(简称次贷危机)引发了美国和全球范围的一次信用危机。危机造成的股市恐慌和损失是约80年前那次大萧条以来最严重的。仅10月份前7个交易日,道琼斯30种工业股票指数累计跌幅均超过21%,全美股票市值蒸发2.5万亿美元,堪比上一次大恐慌的状况。“城门失火,殃及池鱼”,像上一次大恐慌一样,发端于世界金融体系中心美国的金融危机很快向其他国家蔓延,变成了全球金融危机。

—2008年10月《美国金融危机殃及全球世界经济在十字路口彷徨半月谈》

材料二 近两个月来,世界经济金融危机日趋严峻,为抵御国际经济环境对我国的不利影响,温家宝总理主持召开国务院常务会议,确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施:一是加快建设保障性安居工程;二是加快农村基础设施建设;三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;四是加快医疗卫生、文化教育事业发展。……会议确定,到2010年底约需投资4万亿元。

——《人民日报》(2008年11月10日)

材料三 在罗斯福新政问题上,就不乏这样的“修正主义者”。……他们认为,大萧条原本只是经济周期中的一个波谷,美国很多经济周期中的波谷——比如1894年及1921年的经济萧条——都可以通过市场的调节能力自我修复,大萧条之所以十多年阴魂不散,恰恰是因为政府在帮倒忙。

——刘瑜《罗斯福新政的另一面》

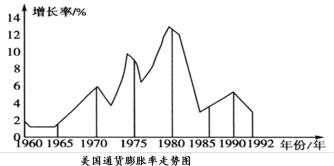

材料四 20世纪70年代末80年代初美国经济增长速度

(1)据材料一及所学知识分析,“约80年前那次大萧条”、“上一次大恐慌”是指哪一次经济危机?两次危机发生的主要原因有何不同?为什么两次大危机都出现“城门失火,殃及池鱼”的现象?

(2)据材料二及所学知识指出中国政府在应对本次危机方面与罗斯福新政的哪些做法相似二者在本质上有何共性?

(3)据材料三说明“修正主义者”解决危机的主张是什么?结合材料二、三,谈一谈你对应对经济危机的认识。

(4)据材料四概括指出20世纪70年代末80年代初美国经济发展的特点。

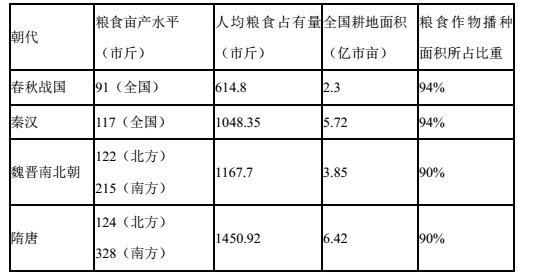

材料一

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二 今之农与古之农异,秋成之时,百逋(拖欠的债务)丛身,解偿之余,储积无几,往往负贩佣工以谋朝夕之赢者,比比皆是也。

——(宋)王柏《鲁斋集》

材料三 一般说来,兼业的农户能比纯农业户向市场提供更丰富多样的商品,也能比纯农业户更多地从市场上购买商品……但任何事物都具有两面性,农民兼业从一开始就是与维持他们最基本的生存条件联系在一起的,个体小农在一个极低的水平上实现收支平衡,不仅减少了对纺织品、农具等一般手工业品的市场需求,而且生产出大量同类手工业品,对专业化生产构成了顽强的抵制。

——李晓《宋代工商业经济与政府干预研究》

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋至隋唐农业发展的趋势。

(2)与材料一相比,材料二中出现了何种新的社会现象。根据材料二并结合所学知识分析“负贩佣工”可以谋“朝夕之赢”的有利条件是什么。

(3)根据材料三中指出“两面性”含义是什么。综合以上材料,谈一谈应如何看待宋代的这一新的社会现象。

请根据教材知识并结合自己的认知,谈一谈今天的英国是否还需要王室的存在(在论证过程中,请注意史论结合)

材料一 中国农村原本是一个自治的社会,“皇权不下县,县下是宗族,宗族皆自治,自治出于伦理”,几千年来都是如此。广大农民“交了粮,自由王”,强制他们的力量也并不多。相反,小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱、经济的衰荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。

——李成贵《国家、利益集团与三农困境》

材料二 由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。……两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型。即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。……几百年前,欧洲农耕文明的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,展开了一场人类对自然更大的征服运动……经过几百年的内外战争,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体……

材料三 为获取资源与市场,工业文明的先导国家以枪炮打开了地球上一切民族和国家的大门,迫使一切后进民族走向工业化之路。近代中国,为实现民族的平等和国家的发展,进入了由农耕文明向工业文明的转型期,百年动荡,内忧外患,血流成河。

材料四 当前,全人类正共同面临着一场新的文明转型,如果没有新技术的革命性突破,如果没有新的全球资源配置体系的革新,人与自然和人与人的矛盾将会迅速激化,人类就有可能越不过这次文明转型的门槛。

——以上均摘自潘岳《可持续发展与文明转型》

请回答:

(1)根据材料一的内容,分析决定“中国农村原本是一个自治的社会”的经济根源是什么?材料中作者认为中国古代农民“交了粮,自由王”,你赞同这一观点吗?简要说明理由。(4分)

(2)根据材料二及所学知识,简述人类由低级文明向高级文明的演进过程? 分析影响文明转型的因素最主要有哪些?(4分)

(3)19世纪中期至19世纪末,“心满意足的中国人”由“注视过去”到“开眼看世界”。试从经济、政治、思想文化等角度,分析这一时期,近代西方文明对中国近代社会发展的影响包括哪些方面?

(4)进入20世纪末21世纪初,人类文明在政治、经济方面出现了什么新趋势?谈一谈今天我们应该怎样应对“新的文明转型”。(5分)

材料一 英国资本主义是超越其国界发展的。19世纪上半期,在工业革命的推动,同时也在生产过剩危机的驱策下,英国资产阶级把眼光转向未来的新市场,转向拉丁美洲新独立的国家,转向日趋衰落的土耳其帝国、亚洲殖民地印度、统一封闭的中国,并采取了战争、签订不平等商约、商品倾销和资本输出四种不同的方式。

——摘编自郭曦晓《鸦片战争与英国资本主义经济的扩张》

材料二 第二次世界大战已经使英国的威胁成为历史的陈迹。苏联成为惟一可与美国抗衡的大国,并展开了对美国石油霸权的核心区域中东的渗透。面对苏联社会主义“新的威胁”和中东民族主义的高潮,此前为各自的石油资本在中东频频斗争的美英两国,迅速联合起来。中东石油支配权之争,是赤裸裸的霸权角逐,是美国进行冷战并最终搞垮苏联的战略工具。阿拉伯人民“石油武器”的使用,石油输出国组织1973年提高油价的决定,引发了第一次“石油危机”,沉重打击了美国的石油霸权,冲击了旧国际经济秩序,从而引爆了战后西方规模最大的经济危机。

——摘编自舒先林《冷战时期美苏博弈中东石油及其现实启示》

材料三 中国在外交领域“已经成为多极世界的伟大构建者”,英国学者马丁·雅克如是评价。“和平学”之父约翰·加尔通认为,“以整体意识、全球思维、人类情怀打量这个世界,正是中国的大国外交提供的新‘世界观’。”修之于天下,其德乃普。中国走和平发展道路,不是权宜之计,更不是外交辞令,而是从历史、现实、未来的客观判断中得出的结论,是思想自信和实践自觉的有机统一。

——人民日报《为人类和平与发展的崇高事业而共同奋斗》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明英国资本主义能够“超越国界发展”的原因及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战以来世界格局发展的基本特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,就中国构建“多极世界”的理念与实践谈谈你的认识。

材料一 体现优秀传统文化的部分引文

材料二 “中华民族具有5 000多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,经过几千年的沧桑岁月,把我国56个民族、13亿多人紧紧凝聚在一起的,是我们共同经历的非凡奋斗。”“为什么中华民族能够在几千年的历史长河中顽强生存和不断发展呢?很重要的一个原因,是我们民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络。今天我们使用的汉字同甲骨文没有根本区别,老子、孔子、孟子、庄子等先哲归纳的一些观念也一直延续到现在。这种几千年连贯发展至今的文明,在世界各民族中是不多见的。”

——根据习近平《从小积极培育和践行社会主义核心价值观》《习近平谈治国理政》等整理

(1)根据材料一,概括中华优秀传统文化的内涵。(2)结合材料二和所学知识,分析中华文化源远流长的原因。

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对中华优秀传统文化当代价值的认识。

材料一 日耳曼人在迁移过程中很注意学习罗马人的先进生产技术和文化,他们向罗马人学习织布、造船、金属加工等技术。在造船方面,早在公元3世纪时,日耳曼人已能制造有14对人划桨的大柞木船,并从罗马人那里学会了使用船帆。至公元5世纪末,日耳曼人在金属加工方面已“达到了相当高的水平”。在精神文化上,日耳曼人的法律,即“蛮族法典”,如法兰克人的“萨利克法典”也深受罗马法的影响。罗马人的文化已深入到日耳曼人的内地,在莱茵河、美茵河、多瑙河一线的日耳曼人驻地都留下了罗马人的城堡、戏院、浴场、雕刻物等遗址。在罗马人的影响下,日耳曼人内部开始出现了贫富分化,一些人成了富商、银行家。日耳曼人在罗马化的过程中大踏步地向文明迈进。

——摘编自刘爱兰《试论民族大迁徙对古代中国与西欧文化发展的影响》

材料二 1607年至1776年这场英国向北美的移民运动无疑对美国的历史产生了深远影响。早在17世纪前半期,北美殖民地创立后不久,就开始出现了比较民主化的议会,这些议会基本上是英国议会的翻版,尽管它们也具有一些独特的北美色彩。同时,早期的英国拓荒者在带去资产阶级民主和自由思想的同时,也“奠定了以盎格鲁—撒克逊文化为主体的美国文化的基调,其中最主要的标志就是白人新教英语文化。”……英国的家长制成为殖民地习惯性的伦理制度,丈夫可以任意鞭打妻子,已婚妇女没有任何法律地位,鞭笞、毁坏肢体等各种体刑方法在北美殖民地极为普遍。英籍移民还认为,只有白色盎格鲁—撒克逊新教徒才是优越的种族,其他民族均是劣等民族。

——摘编自向玮《浅析北美殖民地时期的英国移民(1607-1776)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括日耳曼人在“罗马化”过程中的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析英国殖民者对北美文化的影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对人口迁移与文化发展的认识。

材料一 全世界的国际移民(外籍人口)由1965年的7500万增长到1990年的1.2亿,期间年增长率达1.9%。1990—1995年发达地区的人口增长中,有45%来自国际净迁入。欧洲、北美和澳大利亚—新西兰为净迁入地区,而非洲、亚洲、拉美为净迁出地区。北美和澳大利亚—新西兰的人口增长的1/3来自国际迁移,欧洲人口增长的88%来自国际迁移。二战后初期,大多数移民从事制造业和公共服务业。从80年代开始传统行业的劳动力需求减少,贸易、金融等行业的就业机会增加,全球劳动力的流动呈现出新的趋势。

——摘编自邬沧萍、陈卫《世纪之交的全球人口问题》

材料二 在世界范围内的跨国和跨区域人口迁移流动,特别是在多族裔的跨国、长距离人口迁移快速发展的背景下,“文化适应”“文化扩散”“文化融合”等问题日益凸显。人口迁移流动虽然能够使人才、技术和资金得到更为合理的配置,但复杂多样的全球人口流动也可能引发族裔间、群体间等深层次的排异反应,如与移民相关的种族矛盾及社会撕裂问题等。

——摘编自陆杰华《全球人口结构的变迁趋势及其经济社会影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪后半叶国际人口迁移的基本趋势,并分析其形成原因。(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人口迁移带来的文化交流与碰撞的认识。

材料一 铁路建设是近代工业文明的主要标志之一、如同布罗代尔所说:“历史,从来都是在道路的两旁生根发芽的。”19世纪德国的铁路建设对德国工业化的作用溢于言表,既促进交通运输业的发展,也刺激了煤炭、钢铁、机车工业的高速发展。到1852年,以普鲁士为中心的铁路网建立起来,它以独有的威力闯入各种旧有的生活习俗,例如人口流动变得更加方便与频繁,子女日益脱离大家庭而变得愈加独立,传统的生活方式受到挑战,也让生活在城市的人更容易接受新思想和新观念。

统一市场的形成进一步壮大了德国资产阶级力量,资产阶级力量的壮大又推动了小德国地区同普鲁士经济一体化,普鲁士通过控制全德铁路网而成为德国诸邦中的领军人物,从而带动了德国的工业化,并且使德国迅速成为世界强国。

——摘编自谢祥凤《试论19世纪德国铁路建设在工业化的作用》

材料二 侨界领袖陈嘉庚曾在抗战结束后,就提出了铁路建设方案:一方面引进外国技术和设备,另一方面利用本国生产的原料,可节省费用。1950年,陈嘉庚表示福建人民“困苦难可言喻”与当地“未有一寸铁路”关系密切。“鹰厦铁路的通车,对于开发福建富源为社会主义建设服务具有巨大作用。”他注重海堤建设,认为它有助于厦门的长远发展,还把厦门岛与陆地连接成半岛,将厦门港口与铁路相联动,充分发挥铁路的枢纽作用。在杏集海堤的建设中,面对苏联专家的意见,他则从厦门的实际情况出发,强调发挥地利的优势。陈嘉庚从国家基础建设、交通体系发展的整体出发提出了许多建设性意见。在他的推动下,1956年建成的鹰厦铁路,结束了福建省“手无寸铁”的历史。

——摘编自谭小伟《陈嘉庚与新中国铁路建设——以鹰厦铁路》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪德国铁路建设的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,从鹰厦铁路的建设中概括陈嘉庚的铁路观。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对铁路建设的认识。

材料 据统计:清末约有生员50万人,举人4万人,进士4千人,以1750年成年男性人口计算,生员约占全部成年男性人口的0.01,举人约占0.001,进士仅约占0.0001。科举制下的精英培养,被数百个家族所垄断。国民政府时期(1928—1949)中国累计仅有大学毕业生18.5万人,大学毕业生的比例接近万分之七,低于清代举人。1949年前,中国精英大学(所有大学中排名前10%)的名额基本被社会中上层家庭子女垄断,作为社会中下层的工农子女几乎无法侧身其中,而当时90%的中国人居住在村庄。

1949年以后,中国高等教育领域出现了一场“无声革命”。1952—1955年间,北大农村地址的学生的比例从2.4%增长到6.5%,到1980年,这一比例增长到12.8%。1952—1955年间,苏州大学农村地址的学生比例从3.6%增长到11.4%,1984年后的20多年中,农村生比例与城市生基本持平。

这场“无声革命”可以看作是中国共产党领导的“有声”社会政治革命的延续和发展。“无声革命”虽然平缓,但力量强大,影响深远。精英教育不仅决定学生个人的命运走向,也基本决定了从地方到中央,各级各类干部和专业技术人员等社会精英的构成与来源。相当部分的领导干部、知识分子都出身于工农家庭,他们的聪明才智不仅没有因为家庭背景的贫弱而被埋没,反而被教育机制所激发,成为推动中国社会进步的重要力量。这种教育革命对社会结构转变的影响是空前的。

——摘编自梁晨、李中清《无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952—2002)》等

据材料和所学知识,谈谈你对“中国高等教育领域出现一场无声的革命”这一观点的认识。