材料一

史料一 《花神芙罗拉》(公元1世纪意大利古城庞贝的壁画),描绘了身着丝绸长袍的花神芙罗拉(掌管园艺和植物)正在采花的背影;在多彩丝绸的衬托下,花神更显轻盈和灵动。

史料二 孙权黄武五年(226年),有大秦贾人字秦论,来到交趾(趾),太守吴邈遣送诣权。权问论方土风俗,论具以事对……权以男女各十人,差吏会稽刘咸送论,咸于道物故,乃径还本国也。

——摘自《南史列传第六十八·夷传传上》

材料二 自16世纪利玛窦翻译《四书》后,“中国热”逐渐在欧洲兴起,并形成“汉学”研究风气。欧洲学者撰写的《孔子道德论》《中国人的政府和道德观念》等,其影响甚至超过原著。自从1685年法国路易十四派遣传教士到中国开始,法籍会士便渐成在华耶稣会士的中坚力量。他们多是饱学之士,广泛接触中国士大夫,甚至进入政治中枢,撰写了大量有关中国的记述。其中《中华帝国全志》《耶稣会士书简集》和《北京耶稣会士中国纪要》,在法国乃至欧洲引起轰动,伏尔泰等思想家从中收益良多。如伏尔泰认为中国政府是:有一个开明的君主,佐以通过考试或由于德行而选拔出来的官吏,奉行完善的法律,并以纯洁的道德来团结全体人民。此外,这些中国学研究,也反过来对中国近现代的学术研究范式的变迁产生很大冲击。

——摘编自陈超《对明清之交“东学西渐”的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出材料一中两则史料的史料类型,及其史学价值。(2)根据材料二并结合所学知识,简述16世纪以来“东学西渐”的原因,并分析其影响。

材料一 史料一 是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,乃募能使者。(张)骞以郎应募,使月氏……经匈奴,匈奴得之……后骞与其属亡乡月氏,至大宛。时大月氏既臣大夏而居,地肥饶,少寇,志安乐,又自以远汉,殊无报胡之心。骞竟不能得月氏要领。

——[西汉]司马迁《史记·张骞出使西域》

史料二 及开西域,遣张骞使大夏还,传其旁有身毒国,一名天竺,始闻有浮屠(佛陀,原指佛教的创始人释迦牟尼)之教。

——[北齐]魏收《魏书·释老志》

材料二 公元前60年,西域都护府设立,总护西域三十六国。有汉一代,中央政府任命的西域都护有20余人,以东汉的班超最为著名,汉和帝称赞班超“得远夷之和,同异俗之心”。除西域都护府等中央派出机构外,西域地方事务由汉朝册封的西域诸国君长具体管理。据《汉书·西域传》记载,这些地方官员达376人,“皆佩汉印绶”。自汉代以后,历代中央王朝,都把西域视为故土,设置机构行使管辖权,如东汉的西域长史府、唐朝的安西大都护府、北庭大都护府、元代的行省制、清代的伊犁将军等。1884年,清朝政府批准新疆建省,改称西域为“新疆”,实现政治体制的划一。在西域都护府的管护之下,古老的丝绸之路上,使者相望于道,商旅不绝于途,架起了东西方沟通交流的陆上桥梁,惠泽后世、影响深远。

——摘编自王珍《西域都护府:开创中央王朝有效管理西域的先河》

(1)根据材料一的两则史料探究张骞出使西域的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代管护西域的特点,并简析其影响。

材料一

| 记述 | 文献 | |

| 史料一 | 倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国。自武帝灭朝鲜,使驿通于汉者三十许国 | 《后汉书·东夷传》 |

| 史料二 | 自出发地徐闻(今广东徐闻)、合浦(今广西合浦),船行约五个月,至都元国(今越南岘港);又船行四个月,至邑卢没国(今泰国叻丕)……又船行两个多月,至黄支国(今印度康契普纳姆),黄支之南有已程不国(今斯里兰卡),汉之译使自此还矣 | 《汉书·地理志》 |

| 史料三 | 九年(公元97年),徼外蛮及掸国(今缅甸)王雍由调遣使重译奉国珍宝。和帝赐金印、紫绶 | 《后汉书·西南夷传》 |

| 史料四 | 骞身所至者大宛、大月氏、大夏、康居,而传闻其旁大国五六,具为天子言之。……(武帝)因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条支、身毒国 | 《史记·大宛列传》 |

材料二 中国丝织品的西传,在元代又出现了一个热潮。早在蒙古西征时期,就把一些中国织匠带到伊斯兰世界。元朝初年,我国就在泉州设立了市舶司,专门掌管海外贸易。元朝政府于1284年在杭州和泉州设立市舶都转运司,由政府出船只和本钱,招人前往海外经商,然后分成。14世纪上半叶,大旅行家汪大渊从泉州出发,两次乘海舶周游世界。元代中西往来活动的高峰,当推马可·波罗的访华。特别值得指出的是,在中国人头脑中的“西方”概念,已从两汉与唐宋时期的中亚、西亚和北非地区,实实在在地扩展到了欧洲。欧洲使者不断东来,蒙古也派使者西去。

——摘编自何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

(1)解读材料一中文献记述蕴含的有关汉代对外交往的历史信息,并阐释这些文献记述的价值。(2)根据材料二并结合所学知识,概括元朝对外交往的特点。

材料一 “狗去猪来”这句俗语很快在光复初期的台湾社会流传开来,……试看当时《台湾文化》杂志的说明:“本省人把日本人叫做狗,因为日本人很凶恶的压迫本省人……。本省人起先很尊敬外省人,后来看透了一部分外省人的行为,有点像猪,因为猪是‘不洁不净’、‘光食而不做事’的动物,‘不洁不净’就是贪污……”在许多台湾人看来,狗虽然很凶狠且吵闹,但做条看门狗,还能发挥看家作用,然而猪却“只会吃而不会做事”。相比较而言,一部分台湾人失望之余甚至认为“狗”反而变得可爱起来,并开始怀念起日本人和日本的殖民统治。

——摘自刘凌斌《以台湾政治势力的记忆建构为中心》

材料二 2004年台湾地区领导人陈水扁迫不及待地公布了《普通高级中学历史科课程纲要草案》。这份课纲最大特点在于完全采用了“同心圆史观”……于2006年秋天开始正式实施。

图由“两蒋”主政时期的“中华史观”(将台湾史置于中国史的架构内)到陈水扁时期的“同心圆史观”(同心圆历史课程架构将台湾本土史、中国史、世界史并列)。

——摘自关培凤、万佳《历史教育与国族认同:台湾地区高中历史课纲变迁研究》

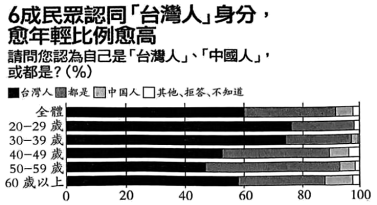

材料三 2018年《海峡导报》报道了台湾地区某杂志对“台湾人国族认同”的民调数据,备受两岸学术界关注。

(1)提取材料一中与历史兴趣小组研究课题相关的信息,并说明相关信息的研究价值。

(2)根据材料并结合所学知识,针对上述研究课题,分别指出材料二和材料三的史料价值及其不足。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,指出台湾人的国族认同呈现混乱状态的原因,并谈谈你的认识。

| A.文学作品真实反映社会现实 | B.原创作品比史料更具有价值 |

| C.作家要挖掘全部的历史细节 | D.文学作品有一定的史学价值 |

材料 2009年,大型史料丛书《民国史料丛刊》在克服重重困难后正式出版发行。下表内容是《民国史料丛刊》中收编的部分史料及学者对其价值的推断。

| 史料 | 内容 | 史料价值 |

| (1)《内政调查统计表》 | 虽然收录得并不完全,但依然有一定的系统性。其中包括1932—1935 年全国以及各省医疗卫生机构、水利行政机关、农村经济的概况和灾害统计、土地变动、各省县管辖面积等数据 | 从某一领域展现了社会发展面貌,对于理解某一领域历史发展的实际状况有直接的帮助 |

| (2)《地方参政制度》 | 讨论了当时中国的民主政治、地方政府之民主问题、战时地方民意机关应如何设立、地方民意机关问题评议、地方行政与地方参政、地方民意机关的建立、省县参议会的工作等问题 | |

| (3)民国知识分子们的热议话题之一——《缩小省区草案》 | 讨论怎样将当时的大省分割成数小省,以缩小行政区划,并确定缩小省区的原则、草案,附有“内地十八省统计简表”“边地十省统计简表”“缩小省区统计简表”“缩小省区属县详表”“缩小省区图”等 | 体现了当时知识分子的思想状况,可作为当时知识分子思维活动非常活跃的证据 |

——摘编自孙燕京《史料与史学研究——〈民国史料丛刊〉的价值及其应用》

请仿照事例(1)(3),撰写(2)的史料价值,并据以上三则事例及所学知识,指出丛书《民国史料丛刊》在史料收编上存在的困难。

| A.全面反映了日军在中国的侵略 | B.表明口述证言皆客观真实 |

| C.说明遗址史料最具有历史价值 | D.实证了日军在南京的暴行 |

材料— “真正的历史学是从修昔底德的著作开始的”。修昔底德出生在雅典伯利克里统治下的“黄金时代”。其代表作《伯罗奔尼撒战争史》严格地按照编年体记事。约有四分之一篇幅是演说辞,其中伯里克利在“阵亡将士国葬典礼上的演说”更是脍炙人口的名篇。他在著作中引用伯里克利的话说:“人是第一重要的,其他一切都是人的劳动成果”,力图站在世俗的立场上总结这场战争的原因及其教训。他将自己参与过的伯罗奔尼撒战争作为写作的唯一主题,“对于战争中所发生的事情,我的原则是不记载从碰巧在场的人那里获得的情况,甚至不凭借我本人的印象;我所记载的,要么是我亲历的,要么是我从他人那里获悉,但我尽最大可能一一准确核实过了的”。虽身为雅典人,但对这场战争的叙述却是以一种旁观者的态度来记述的,并非偏袒雅典。

——摘编自李永明《从<考古学>篇看修昔底德的历史思想》等

材料二 “鉴前世之兴衰,考当今之得失”,这是司马光编写《资治通鉴》的初衷。其成书于赵宋政权内外交困由盛而衰的转折关头。司马光为编写《资治通鉴》,设定了极其严苛的三道编撰程序。第一道是编“丛目”,就是按照年月日的时间顺序排出史料索引。有学者研究指出,三百多万字的《通鉴》是从六七千万字的正史、杂史中精心淘炼出来的,而且《资治通鉴》中所引用的许多史书现在早已失传。第二道工序叫做写“长编”。长编可看作一种史书体裁,写作原则是“宁失于繁,无失于略”。按照这个要求,修书者必须详细阅读各种史料,一旦出现记载不一致的情况,还要认真考异(分析史料),并详细注明是否采信的理由。最后一道工序是定稿。这项工作主要由司马光自己完成,他要在长编的基础上考订史实、删繁去冗,同时还要统一语言风格和全书整体逻辑。为编写《资治通鉴》,司马光等人付出了常人难以想象的努力。这样的工作,如果没有一种伟大的自我牺牲精神,无论如何是办不到的。

——摘编自周吉《宋朝进行时》

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出《伯罗奔尼撒战争史》与《资治通鉴》的史学特点。(2)根据材料并结合所学知识,分别概括《伯罗奔尼撒战争史》与《资治通鉴》产生的历史背景及其共同的历史价值。

(3)根据材料并结合所学知识,概括伟大历史学家应具有的优秀品质。

| A.对晚清政府的赋税制度改革有侧面的描述 |

| B.对研究太平天国的经济政策有史料价值 |

| C.反映了太平天国变革农村土地制度的尝试 |

| D.体现了作者在写作态度上明显的客观性 |

| 序号 | 评述 |

| 1 | 汉魏史册中的大秦传记,“大概由于传闻,不免失真,本土和属土的情况也不易分清;又因为时人相信西方为神仙所居而有所美化,以致无法——指实;然而,也不能认为完全是无稽之谈,从中至少可以略窥罗马帝国在当时中国人心目中的形象” |

| 2 | 《后汉书》之《大秦传》包含两部分内容:“一系汉人实地见闻的事实,一系编者身倚案头幻想而出的空中楼阁之谈。”因之,“如欲解释《大秦传》得当,必须区别此传记事,何者为实际的事实,而何者则系汉人幻想之谈” |

| A.借助科学方法得出合理结论 | B.仍须与考古发掘相互印证 |

| C.以独特的视角阐述历史规律 | D.对历史研究仍有史料价值 |