材料一 成化、弘治年间,徽州“民鲜力田,而多货殖”,如:“许琏,歙县人,弘治、嘉靖年间客游淮扬徐泗之间”“黄崇德,歙县人,成化、嘉靖年间挟赀齐东……三晋关中人,推公为纲”“黄义刚,休宁人……少商木筏于杭浙、姑苏”。徽商多从事盐、典、木、茶四大行业,及墨、漆、油、纸等手工业品。成化五年(1469)“折色法”的推行,使商人不用再大费周折去边关输粮,只需要用银买盐,极大地削弱了陕、晋商人的优势,徽商很快成为两淮地区的第一大商帮。徽商发迹后,除以重资结纳地方、中央官员,以获得庇护外,还广置田宅,认为“凡置产业自当以田地为上”,并通过“捐纳”的方式攫取官位,以跻身士绅行列。此外,徽商多为弃学从商,推崇“见利思义,以义为利”的义利观,经商之余也积极延师课子,在徽州兴办或者是修建书院,以至明清“天下书院最盛者,无过东林、江右、关中、徽州”。

——摘编自谢永平《明清徽商的兴起与东南城镇经济的发展》

材料二 鸦片战争后,西方列强用武力敲开了中国的大门,中国沦为半殖民地半封建社会,晚清王朝处于风雨飘摇之中。与此同时,全世界融为一体的市场格局日渐形成。面对急剧变革的时代环境,徽商没能跟上时代发展的步伐,在内外因素的多重影响下,逐渐退出历史的舞台。

——摘编自刘灿华《近代徽商的衰落及其原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清徽商的特点。(2)综合上述材料并结合所学知识,分析近代徽商衰落的原因。

材料一

春秋战国时期,铁制生产工具的广泛运用和农业生产技术的进步,进一步推动了社会发展。舂秋时期,“礼乐征伐自天子出”的一统政治格局由“礼乐征伐自诸侯出”的政治格局所代替,新贵族不满足于经济力量的增加,谋求更多的政治权力。私学的兴起以及文化典籍流落民间,学在官府的局面被打破,士作为一种新阶层的出现加速了这一进程。新兴地主阶级利用诸子之学为其政治目标服务,谋求特定利益。这一时期,中原华夏民族与四周夷、戎、狄、蛮不断争战,相互融合,形成了一种和而不同的文化趋同,这就为文化的多样性奠定了基础。

——摘编自胡林涵《浅谈春秋战国时期文化繁荣的机制》

材料二

汉武帝派张骞出使西城,可以说这是中国历史上第一次进行对外开放。随着国门的打开,丝绸之路的发展,中国的文化、物产、科技、工艺等沿着这条大道不断地传到了中亚、西亚乃至更远的欧洲。正如史籍所载:“伊吾之右,波斯以东,商旅相继,职贡不绝”。到了唐代,更进入到“丝绸之路的黄金时代”。在长安,有来自世界各地的商人。通过海陆两途,中国的丝绸、瓷器、金银器、火药等物品及造纸、炼铜等技术,都相继传播到东亚、中亚、西亚及欧洲。其中“遣唐使”是将中国唐朝文化向外传播中的一支独特的队伍,他们除了完成官方的外交使命外,随团成员还有许多留学生、学问僧以及医生、工匠等,他们都带着任务来学习盛唐文化。日本大化改新,以唐朝的政治制度和律令制度为样板,进行一系列的改革,出现了“衣冠唐制度,礼乐汉君臣”的新气象。

——摘编自武斌《汉唐:中华文化的魔力圈》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期中华文化繁荣的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉唐时期中华文化的特点及对世界的影响。

材料一 《隋书》云:“晋时,巴西陈寿(晋臣)删集三国之事,唯魏帝为纪,其功臣及吴、蜀之主,并皆为传,仍各依其国,部类相从,谓之《三国志》。”《三国志·魏书·武常纪》称曹操为“大祖”,封武平侯后称“公”,封魏王后称“王”,纪末“评曰”复归称“太祖”。《三国志·蜀书》称刘备为“先主”,称刘禅为“后主”,孙权则径称其名。

——摘编自周振刚《<三国志>以魏为正统——兼论“蜀国”之称谓》

材料二 关于三国时期的正统问题,朱熹说:“三国当以蜀汉为正,而温公(司马光)乃云某年某月诸葛亮入寇,是冠履倒置,何以示训?”因为在朱熹看来,曹魏篡夺立国首先就违背了儒家的道德价值,不符合二帝三王的得国之道。按朱熹对君王治道“必以仁义为先,而不以功利为急”之要求,曹魏篡汉属于不仁义,治国又以功利为主,所以魏不当为正统。《四库全书总目提要》进一步道:“(宋)高宗以后偏安江左近于蜀,而中原魏地全入于金,南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。”梁启超进而说:“正蜀也,凡亦谓正宋也。”

——摘编自平先荣《宋代士人之三国正统观研究——以宋代史论为中心》

(1)根据材料,概括陈寿的《三国志》以魏为正统的主要表现并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料一、二,指出南宋时期三国正统观的变化,并分析这一变化的影响因素。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈从三国正统观变化得出的启示。

材料 卡拉斯事件

1761年10月13日夜,法国朗格多克地区的图卢兹发生了一起案件,信仰新教的让·卡拉斯的长子马克·安东尼意外去世。图卢兹高等法院认定卡拉斯为第一犯罪嫌疑人并采用“有罪推定”的司法原则,坚持从宗教谋杀的方向调查,有意识地误导司法侦查。1762年3月10日,图卢兹高等法院判处让·卡拉斯车裂焚尸之刑。当时法国的高等法院、教会势力和伏尔泰等名人都主动或被动地牵涉进了卡拉斯案件中,对卡拉斯是否谋杀其子及其作案动机的揣测一时成为舆论关注的焦点。1763年3月,法国枢密院下令重审此案,卡拉斯被平反昭雪。

·没有什么比启蒙民众的思想更为有效地摆脱狂热的方法了,虽然民众曾普遍地受到无知和迷信的教育,如今我们看到的局面正是这种教育的后果。

——伏尔泰《论宽容》1762年

·这里的人的盲目自信会使你感到惊讶。尽管事情已经得到了纠正,但是他们仍然相信卡拉斯是有罪的。在这件事上,无论你说什么都没有用。

——科尔伯特1765年

·严酷的刑罚违背了公正和社会契约的本质。

——贝卡利亚《论犯罪与刑罚》1766年

(1)作为历史的观察者,概括说明卡拉斯事件为何会引发广泛的社会关注。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈“卡拉斯”新生的出路在哪里。

材料一 四川古代交通闭塞,“蜀道之难难于上青天”。盆地内多山地、丘陵,将广袤的地域分隔成众多的小平坝(即小盆地),一平坝到另一平坝并不方便。四川人民为了消除空间阻隔,不断开拓交通路线。至两宋时期,由于都城都在四川东面,唯以长江水路为主体的峡路横贯东西,是四川与中央政府的唯一通途,成为四川最重要的交通路线。峡路是转输蜀布帛、粮草、川盐和纲马的重要漕运路线,也是军事上的重要通道。但峡路转输成本高昂,民困不支,且水路险恶,事故频发。

——据蓝勇《四川古代交通路线史》等整理

材料二1904年,川人设立川汉铁路公司,着手筹办铁路。虽尝试过官办、商办、官商合办等多种方式,但至1910年,该公司只筹到所需路款的约十分之一,开工日期一推再推。1911年,清政府宣布“铁路国有”,通过向四国银行团借款官办,剥夺了川汉铁路公司的筑路权,保路运动随即发生。民国成立后,北洋政府、国民政府屡有兴工之议,但至解放前,未能铺设一寸铁轨。

——据宓汝成《近代中国铁路史资料》《中华民国铁路史资料》整理

材料三为实现西南人民自清末以来40余年的愿望,展示中国共产党领导下新生人民政权的力量,成渝铁路于1950年6月15日正式开工修建。1952年7月1日,也即中国共产党成立31周年纪念日,新中国第一条由自己设计、自己建造,材料零件全部为国产的成渝铁路在重庆、成都两地同时举行隆重的全线通车庆祝大会。它的建成,是中国筑路史上的一个伟大创举。

——摘编自俞荣根等《当代重庆简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出四川古代交通状况,说明四川峡路交通在宋代的地位与作用。(2)根据材料二并结合所学知识,分析清末川汉铁路在筹办过程中为何充满曲折。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括成渝铁路修建的历史意义。

材料一

南京国民政府建立后,乡村建设运动推动了农村合作事业的迅速发展。合作的主要内容包括给农民提供了一定数量的贷款、组织农民成立运销(或产销)合作社,将农民生产出来的农产品(主要是棉花和蚕茧)集中起来,直接卖给用户或厂家、大面积植树造林、推广优良品种等。在提倡合作、组织合作社过程中,只有很少一部分农民(主要是地主、富农和自耕农)入社,绝大多数农民(主要是贫雇农)则被关在了合作社大门之外;合作社的领导权掌握在土豪劣绅手里。

——摘编自王建明等主编《两岸新编中国近代史·民国卷》

材料二

1953年,中共中央发布《关于发展农业生产合作社的决议》指出,为进一步提高农业生产力,“逐步实行农业的社会主义改造,使农业能够由落后的小规模生产的个体经济变为先进的大规模生产的合作经济,以便逐步克服工业和农业这两个经济部门发展不相适应的矛盾”是党在农村中工作的最根本的任务。此后,全国农业生产互助合作运动以较快的速度发展起来。截至1956年3月,参加农业生产合作社的农户占全国农户总数的90%,参加高级社的农户占全国农户总数的55%。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949-2019)》

(1)根据材料一,概括20世纪20、30年代农村合作事业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪50年代农业合作化运动的影响。

材料一18世纪末,法兰西共和国宪法规定:凡支持革命的外国移民都可以成为法国公民,所有公民都享有平等地位,但外来移民在语言、文化、宗教等方面的特殊性不得保留。第三共和国时期,共和派通过实现普选权、新闻与结社自由等方式力图使所有人都融入法国并享有平等权利,但外来移民还是因为国籍受到歧视。1880-1930年间,法国政府通过向来法打工的外国人发放许可证的方式为亏损行业输入廉价劳动力,以此保护本国劳动力市场。1974年,法国政府采取应急性措施终止外籍劳工入境。1977年,法国决定以提供补贴的方式,鼓励业已入境的外国移民全家返回原籍。

——摘编自马胜利《“共和同化原则”面临挑战》

材料二

——摘自李明欢《“共和模式”的法国移民政策研究困境》

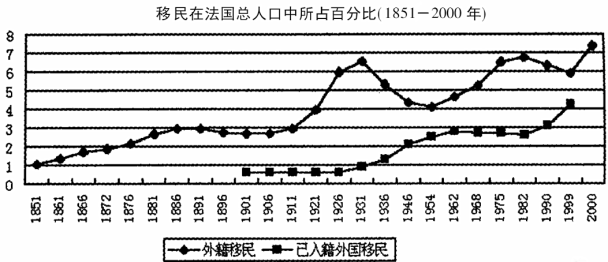

(1)结合材料和所学知识,概括18世纪末至20世纪中期法国政府对待外来移民的态度并说明其形成的原因。(2)根据材料二,概括20世纪法国外籍移民人口变化趋势,结合所学知识分析1975-1982年法国已入籍外国移民状况发生变化的背景。

材料一 雕版印刷技术…现在为大规模的印刷工业投入使用,并为渴望读书的公众生产出了各种各样的阅读书籍。例如在中国东部很小的一个地区就有记录显示它印刷了将近五十万册的书籍。百科全书、字典、历书和农业、医学书籍,还有神秘的疗疾咒语书籍都可供广大读者购买。雄心勃勃的许多宗教和哲学著作的各种版本(其中主要是儒家著作、道家的典籍和佛教的经书)从10世纪时就已开始印刷,它们用数千块木雕版印制,这些雕版在整个宋代都被用来进行重印。1005年时,皇家档案中已有10万块有关历史、集释和宗教的雕版。

材料二 近代中国出版业的发展,大致以辛亥革命为界分为晚清新政时期和民国时期。1896-1911年间,仅上海一地,就成立了100多家出版机构。从1900年至1911年间,我国共译书籍1599种。这些翻译书籍,译自日文、英文、法文、德文、俄文或其他语种,而以日文居多。此时期的译著涉及到暂学、伦理学、法学、政治学、历史学、文学、物理学、化学、生物学等社会科学和自然科学各个方面。由于晚清教育体制的一系列变化,以出版新式教科书为主的出版机构也大量出现。

——摘编自熊月之《西学东渐与晚清社会》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代出版业繁荣的原因。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,分析近代中国出版业的变化及其原因。

材料:哥伦布发现新大陆后,原产于美洲的马铃薯被引入西班牙。马铃薯作为粮食一开始并不为食用燕麦等谷物的欧洲人所接受。最初,欧洲人将马铃薯视作为观赏作物,只欣赏其花朵。17、18世纪,瑞典的约拿斯开始在斯堪的纳维亚半岛普及种植这种高产作物,同时法国也开始推广种植,德意志的腓特烈二世(普鲁士国王)甚至下达法令强迫农民种植这种作物,不然就“削去农民的鼻子”。马铃薯由此在欧洲得到普遍推广。爱尔兰在17世纪中叶在全岛普及了马铃薯。在爱尔兰,每英亩地可以产出6吨左右的马铃薯,而燕麦等谷物则不到1吨。马铃薯比起其他农作物更易生长,收成明显也高多了,即使其他农作物歉收,马铃薯仍有收成。这对于长期受英格兰压迫的爱尔兰农民来说无疑是福音。1760年爱尔兰人口为150万人,1841年攀升至810万人。

——摘编自潘雨晨《改写爱尔兰命运的七年饥荒:人口剧减,与英国决裂、大量移民美国》

(1)根据材料并结合所学知识,概括17、18世纪马铃薯在欧洲得到推广的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明马铃薯的种植对欧洲的影响。

材料一 夏、商、周三代的法律史料,《尚书》《竹书纪年》和金文中有所记载。春秋战国之世,各国相继变法改制。秦汉以降,法典篇目和内容既沿袭前代,又结合当时需要有所创新。到唐代已形成了较完整的法律体系,后人称中华法系。内容上,既有关于官员职责、私有财产保护、赋役征收、商业管理、民刑诉讼等综合性法典,还有多种形式的单行法规。除成文法外,我国古代在基层和广大少数民族地区长期通行习惯法,法律形式多样。

我国古代法律文化是我国传统文化的重要组成部分。它立足于农业自然经济社会,受宗法制度影响形成的等级特权制度,适应古代社会的发展;它将人们在生产中积累的有益经验加以条理化;它贯穿人本精神和伦理道德,维护家庭关系;它寓礼于法,将礼法密切结合,既增强德礼的规范作用,又赋予法律以亲和性。我国古代法律不仅对本国有巨大作用,而且对东亚诸国也产生了深远影响。

——摘编自刘海年《我国古代法律文化:主要内容特点及影响》

材料二 罗马法律被描述成罗马人“对世界历史最持久的贡献”。这项工作始于公元前451-前450年的十二铜表法,后被视为“平等法律”的源头,全体公民均平等地受这些观念的约束。它分为两个主要组成部分:市民法与万民法。它是通过吸收各种不同的风俗习惯和实践发展而来的,并用法律方式确定下来。年复一年,每一条法令都受到检验、修正,或者延伸。法律实践的复杂性和古老性不可避免地导致法学的兴起。……查士丁尼的法律改革具有持久深远的影响,大多数欧洲国家的民法所依据的立法原则都是罗马式的。

——诺曼·戴维斯《欧洲史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中华法系与罗马法的相似之处。

(2)根据材料并结合所学知识,指出与罗马法相比,中华法系的突出特征,并说明其产生的历史背景。