材料一 中国是欧亚大陆上的重要国家,也是向太平洋开放的海洋大国。近百年来,由于崛起于海洋的欧洲文明对世界秩序的强烈影响,来自黑格尔的 “中国没有海洋文明”“中国与海不发生关系”的论调在学术界应者甚众。对海上丝绸之路进行研究,特别是梳理前工业时代东方文明的影响力,是一种回击欧洲文明优越论的文化策略。

——摘编自苏文菁《“海上丝绸之路与中国海洋强国战略丛书”总序》

材料二 在对东方的贸易中,西班牙国王征收20%的贸易税,这样,西班牙又从海外贸易中获得了巨额的财富。但是,西班牙却没有保住这笔财富,相反,金银流入欧洲其他国家,促进了其他地区的资本主义发展……稍晚一些时候,英国和荷兰商人也来到亚洲,在海岸线上建立商埠,通过这些商埠建立海上贸易线。殖民者们的活动促进了商业发展……在此之前,全世界的商业贸易都是区域性的,但欧洲国家的海上扩张却把全世界连接在同一个贸易体系里了。

——钱乘旦《新世界史纲要》

材料三 印度尼西亚是东盟最大的经济体,也是东南亚最重要、最有活力的市场之一,而雅万高铁是中国和印尼合作的标志性工程……带动区域旅游和经济增长只是雅万高铁一个方面,在印尼很多人把雅万高铁称作是幸福列车,不光是因为印尼人是这辆列车的乘客,他们也真正把握住了列车运行的“方向盘”……在雅万高铁建设的过程中,中方累计为印尼方面培训了4.5万名印尼员工,为印尼技术人员创造了新的就业机会……雅万高铁是中国同世界其他国家开展“一带一路”合作的旗舰项目,这个项目建成有很重要的意义。

——光明网《雅万高铁:一趟属于印尼人民的幸福列车》

(1)用一句话概括材料一的基本观点。结合所学,从空间角度概述西汉、唐宋、明朝海上丝绸之路的探索成就。(2)根据材料二,结合所学,概述16-17世纪亚洲贸易格局的新变化,并说明这一变化对欧洲地区和世界整体分别产生的影响。

(3)根据材料三,结合所学,概括中国高铁能在印尼落地的原因,并概述现代交通进步对人类社会的积极作用。

材料一 列宁认为应与西方社会和平相处,利用帝国主义国家间的矛盾削弱对手、壮大自己,并认为新经济政策是一个长期的政策。而后斯大林废除新经济政策,采用高速度工业化、全盘农业集体化,以便使苏联在最短时间内建成社会主义。但由于计划经济下的多种政策忽视了客观经济规律,给苏联社会带来了巨大的政治变动和激荡,这种政治体制在斯大林逝世后几十年中都未得到根本改变。此外斯大林与美英两国大搞“实力外交”,并试图通过经互会等组织控制东欧国家,严重违背了列宁的国际主义原则。到了赫鲁晓夫时期,改革的重点转向农业领域的建设,扩大了集体农庄和自营农场的的自主权,试图以经济杠杆带动生产发展。但由于大规模垦荒、与美军搞军备竞赛,使苏联进一步陷入危机。直至戈尔巴乔夫,经过经济体制改革失败后,转而进行政治改革,最终导致了苏联的解体。

——摘编自邢广程《苏联高层决策70年》

材料二 由于俄罗斯旧版历史教科书出现了“去苏联化”“去苏共化”等对历史事件的诋毁性解读,成为各种势力煽动反俄情绪、鼓动地方民族分裂主义思想的工具。因此包括广大民众在内的阶层提出"重新审视苏联历史"这个命题,在2004年4月的民意调查中发现,对列宁的正面评价在民众中仍然超过55%以上,对工业化也产生了新的评价。为了治理历史教科书乱象,普京继前两次任内干预历史教科书,在第三次任职时提出编写统一历史教科书问题,其中包括2003年取消“抹黑”历史的教科书、2009 年成立直属总统的"反击篡改历史行为的委员会"。有俄罗斯学者指出,俄罗斯应进一步在欧亚经济联盟范围内形成统一的历史教育空间,强化这些国家间历史与文化联系。

——摘编自吴恩远《还历史公正——俄罗斯对全盘否定苏联的反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出十月革命以来苏联社会发展道路的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析俄罗斯由"去苏联化"到理性看待苏联历史的原因。

材料一 (孝文太和元年三月) 李安世上疏曰: “窃见州郡之人,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡,事涉数代。三长既立,始返旧墟,庐井荒凉,桑榆改植。事已历远,易生假冒,强宗豪族,肆其侵凌,远认魏晋之家,近引亲旧之验。年载稍久,乡老所惑,群证虽多,莫可取据。各附亲知,互有长短,两证徒具,听者犹疑,争讼迁延,连纪不判。良畴委而不开,柔桑枯而不采,欲令家丰岁储,人给资用,其可得乎!愚谓今虽桑井难复,宜更均量,审其径术,令分艺有准,力业相称……”帝深纳之,均田之制起於此矣。九年,下诏均给天下人田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良……

——摘编自《通典·食货典》

材料二 元季丧乱,版籍多亡,田赋无准。明太祖即帝位……命户部核实天下土田。而两浙富民畏避徭役,大率以田产寄他户,谓之铁脚诡寄。洪武二十年命国子生武淳等分行州县,随粮定区。区设粮长四人,量度田亩方圆,次以字号,悉书主名及田之丈尺,编类为册,状如鱼鳞,号曰鱼鳞图册……鱼鳞册为经,土田之讼质焉。黄册为纬,赋役之法定焉。凡质卖田土,备书税粮科则,官为籍记之,毋令产去税存以为民害。

——摘编自《明史·食货志》

(1)根据材料一,概括北魏孝文帝“下诏均给天下人田”之历史动因。结合所学,说明唐朝“均田之制”下赋役制度的创新。(2)根据材料二,结合所学,指出明朝面对“版籍多亡,田赋无准”而采取的应对措施,并简析这些措施对明朝国家治理的作用。

材料 秦以下,有过汉晋更革、唐宋更革,但那都是在农耕文明——君主集权政治大格局内部的调整。中国历史上突破上述格局、以工业文明——民主政治为目标的大更革,在清末民初方得以展开,而明代及清代前中期恰值这一大转折的前夜。明清文化主流延续着秦汉以降的常态,而扬弃性的文化变革在潜滋暗长,所谓“常”中寓“变”、“变”中有“常”,故明清文化宜以“袭常与新变”概括。

——摘编自冯天瑜《袭常与新变的明清文化》

结合所学知识,紧扣材料主旨,用明清(1840年以前)相关史实对“袭常与新变”这一主题加以阐述。(要求:自拟题目,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不要局限于文化方面。)

材料一 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,以别于四邻较为落后的民族。后者相对华夏族被概称为“夷”,具体又有夷、蛮、戎、狄等名称。……到春秋,四夷进一步向中原地区发展,与华夏诸国杂居,填充了各国之间的很多空地。……最终到秦汉以后形成统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 通过孝文帝的改革,北魏政权从政治制度到经济基础完全转变为汉族传统形式的政权,拓跋鲜卑的主体部分也迅速和汉族融为一体,孝文帝本人及北魏政权由此受到汉族士人的拥戴,十六国以来北方的民族融合达到前所未有的高度。

——张岂之主编《中国历史秦汉魏晋南北朝卷》

材料三 唐朝是我国统一的多民族国家发展的重要时期。这一时期,许多少数民族活跃在祖国的边疆,在西域、西南、东北等地建立了政权。他们和汉族有着密切的联系。唐朝,特别是其前期的统治者对少数民族较少歧视,使各民族之间的联系和交流有所加强,民族关系得以进一步发展。

——关文发《中国古代史普及读本》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述春秋战国时期“华夏”的发展演变。

(2)根据材料二并结合所学知识,从民族关系的角度,概述北魏孝文帝改革的意义。

(3)根据材料三并结合所学,写出唐前期活跃在边疆的两个少数民族名称和唐加强对西域管理的机构。用一句话概括唐朝边疆少数民族政权建立的意义。

1862年,清政府开始尝试引进西方的先进器械,尤其是军事器械。该年,奕䜣试图通过海关总税务司李泰国的人脉网络,自英国直接购回一支近代化舰队。1863年1月,李泰国代表清政府与他选定的舰队司令阿思本(Sherard Osborn,原英国海军将领)在伦敦签署了合同,内中规定:“凡中国所有外国样式船只,或内地船雇外国人管理者,或中国调用官民所置各轮船,议定嗣后均归阿思本一律管辖调度”“凡朝廷一切谕阿思本文件,均由李泰国转行谕知,阿思本无不遵办;若由别人转谕,则未能遵行”……奕䜣察觉到情况不对时,钱已经超支花了出去。1863年9月,阿思本率舰队抵达天津,与李泰国联手威胁清廷:要么接受既成事实,要么承受全部投入血本无归的代价,听任舰队解散。这就是中英外交史上著名的“阿思本舰队事件”。事件最终以军舰送回英国由英方变价出售、李泰国海关总税务司职务被解除告终。在这场闹剧中,清廷白白亏损了白银69.9万余两。“阿思本舰队事件”这个沉痛的教训,让奕䜣急切地感受到清帝国有必要建设自己的军工企业。

——摘编自谌旭彬《大变革:晚清改革五十年》

根据材料,结合所学,简要评析“阿思本舰队事件”。材料一倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国……使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统……建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

材料二1965年2月,坦桑尼亚总统尼雷尔访华,请求中国援建坦赞铁路,并告诉中国领导人,这条铁路对于坦赞两国和其他正在争取独立的非洲国家的特殊意义。周总理明确表示,中国愿意援建坦赞铁路,“铁路建成后,主权是属于你们和赞比亚的”。对于援助非洲,毛泽东主席曾这样表示:“先独立的国家有义务帮助后独立的国家。”……坦赞铁路接轨通车并进行试运营,“把中国和非洲这两个各自寻求独立自主国际地位的国家和地区紧紧地联系在了一起”,成为非洲解放的“自由之路”和中非合作的“友谊之路”。

——摘编自刘鸿武、林晨《中非关系70年与中国外交的成长》

材料三长期以来,广大发展中国家基础设施落后,严重制约了其经济的发展,而中国高铁具有运营里程、经验和建设成本领域的优势……中国高铁“走出去”,能够改善当地经济发展的基础设施环境,促进当地经济的发展,改变当地贫穷落后的面貌,有利于减少当地的贫困人口,为世界减贫事业做出了相应贡献……高铁属于低碳环保型交通工具,中国高铁及其相应装备“走出去”有利于降低能耗,降低全球气体的排放,也同样有利于彰显中国“负责任大国”形象……中国高铁出口将有力改变中国在对外贸易中的局面,促使中国从“制造大国”向“智造大国”转变,从而增强中国的国际影响力与国家软实力。

——摘编自施张兵《新丝绸之路时期的中国高铁外交研究》

(1)根据材料一,从史料载体的角度指出其史料类型,并分别分析其史料价值。

(2)根据材料二,结合所学,概括援建坦赞铁路所体现的此时期中国外交政策的基本特点。结合所学,列举改革开放以来中非之间加强友好合作的重要举措。

(3)根据材料三,概括中国高铁“走出去”的重要意义。结合所学,指出“中国国际影响力与国家软实力”在高铁领域的表现。

材料一 茶马古道作为我国最为古老的贸易商路,与丝绸之路有着密切关系,最早源于汉代,直到唐宋时期才正式形成。茶马古道以马帮为载体,是连接我国西南地区的纽带……自唐朝的茶文化诞生以后,饮茶之风也风靡全国,茶叶渐渐从内陆向边疆地区扩散,西南地区的吐蕃也在汉族饮茶习俗的影响下迅速爱上了茶叶,并以燎原之势在整个西南大地蔓延开来。为了加强对茶叶的管理控制,唐朝政府颁布了专门的茶马贸易制度,藏族人民以马匹交换茶叶的贸易开始形成,唐蕃古道也在这一时期开通……茶马古道与茶马贸易发展到宋朝时成为了政府加强西南边境地区管理的重要手段。为了维护边境的安宁和平,宋朝和明清的统治者均以茶马贸易巩固边疆,通过开放边境互相贸易的形式,实现对西南少数民族的“羁縻”目的,利用经济文化的方式阻止了少数民族的武力侵扰。另外,汉人在与少数民族进行经济交流之时在无形中增进了汉族与少数民族之间的感情。

——摘编自聂甘霖、陈纪昌《茶马古道与茶马贸易的现实意义和历史价值》

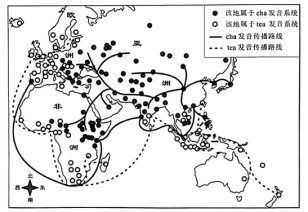

材料二 “茶”的两大发音系统在亚、非、欧三大洲分布示意图

备注:在汉语中“茶”有不同的发音,北方以及广东地区“茶”字的发音形成今天世界上的cha发音系统;厦门方言发音形成今天的tea发音系统。明清时期,葡萄牙主要从澳门进口茶叶;荷兰、英国主要从厦门进口茶叶。

材料三 中华茶文化广泛吸收了儒、释、道诸家精华,强调修身养性,是中国传统文化“内省修行”的一种体现……尽管中华茶文化具有平和淡然、含蓄内敛的自然属性,但是饮茶促进了人与人之间的交流,使茶文化天然具有开放共享、促进交流的社会属性……进入中国特色社会主义新时代以来,中国特色大国外交为世界展现了开放创新、包容互惠的发展前景,“以茶叙事”频频出现于中国主场外交的重大国际多边场合。习近平主席在多个重要外交场合以“茶”为引,在俄罗斯谈“万里茶道”、在比利时发表“茶酒论”、在巴西论“百年茶之友谊”等,将“和平发展、合作共赢”的中国方案推广至全世界……茶与茶文化是中国的,也是世界的,是跨文化交际最好的媒介之一,世界各国人民因为茶而拥有了一种共同的语言。茶味绵长、意境幽远,正如中国特色大国外交“和而不同、求同存异、和谐共生”的追求,海纳百川、大道致远。

——摘编自熊李力《中国茶文化与大国外交相融相通之道》

(1)根据材料一,概括茶马古道在我国古代重要的历史价值。结合所学,指出明代除茶马贸易外“实现对西南少数民族的‘羁縻’目的”的其他措施。(2)“茶”两大发音系统的形成与茶叶贸易路线有密切关系。根据材料二,指出新航路开辟后分布区域增长更为迅速的“茶”发音系统。结合所学,分析中国茶文化在世界传播的意义。

(3)根据材料三,结合所学,从哲学和美学的角度解读中华茶文化“自然属性”的内涵。结合所学,指出中国特色大国外交在外交布局上的特点并列举“以茶叙事”的“中国主场外交的重大国际多边场合”。

材料一 汉武帝时期,匈奴部族降汉者为数不少,汉武帝对他们依势力大小授以侯爵、封地和封户,“乃分徙降者边五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗,为属国”,并建立制度对其进行管理。

唐代在少数民族聚居地区设立羁縻府州,都督、刺史等职级高者为中央所任命的官员,而职级低的则多由少数民族部落首领世袭。

元朝管理少数民族的另一项政策是土司制度。土司制度兴起于云贵地区,针对分散而世代聚集的少数民族部落,以招抚之策,凡率部归附者,即授予宣慰使、宣抚使、安抚使等官职,使“各从其俗,无失常业”。

——摘编自马艾《经济,文化,制度三维向度中的古代多元一体民族关系格局——兼论古代多元一体格局形成的标志》

材料二 明王朝对西南地区的治理也不全依靠“土官、土吏”,“土流参治”的情况也存在。面对辽阔的区域,清王朝初期也沿用了明王朝的一些制度,尤其是在西南部地区沿用了土司制度。但是,这种状况在雍正时期出现了根本性变化,“蛮悉改流,苗亦归化”。清廷对新疆、西藏地区的治理也变得更加具体而深入。乾隆年间设置伊犁将军对新疆进行管理,下设都统和诸多参赞大臣、办事大臣、领队大臣、协办大臣等分管伊犁等地。

——摘编自李大龙《从天下到中国:多民族国家疆域理论解构》

(1)根据材料一,概括由汉至元民族政策的共同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,阐述从汉代至明清时期民族政策的变化及变化原因。

材料一 唐文化是“古典文化的巅峰”,而宋文化则是“近代文化的滥觞”。这两者间的区别,如果用一种较为简单的方式来概括,就是出现了“平民化、人文化”的趋势。所谓平民化,是指普通民众具有比以前更多的生存发展机遇,受到社会更多关注。人文化,则是指更加关心“人”自身的价值,社会价值取向相对理性,关注人的教养与成长。

——摘编自邓小南《宋朝的再认识》

材料二 18世纪中期开始的工业革命,使英国的经济迅猛发展,造就了英国的工业资产阶级。推崇功利原则的工业资产阶级,请求创建清廉高效的当局,节约开支,把更多的资本投入到经济中来。同时,工业资产阶级依附雄厚的经济实力,促进英国在1832和1867年对国会变革,改革的成果使工业资产阶级取得了国会中的重要位置。1853年,考试任用制在东印度公司出现,第二年,财政部两位官员诺斯科特和屈维廉,对文官队伍的现状进行研究,制定出《诺斯科特——屈维廉报告》,这份报告揭示了用人体制的弊病,提出文官系统改革的一整套建议。

——摘编自张海婷《浅析英国文官制度发展及对世界的影响》

材料三 第十六条 公务员职务分为领导职务和非领导职务。第二十一条 录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2005)

第十七条 国家实行公务员职务与职级并行制度,根据公务员职位类别和职责设置公务员领导职务、职级序列。第二十三条 录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2018年12月29日修订)

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明宋儒“关注人的教养与成长”的主要方式,并从官员选拔角度阐述宋代“平民化、人文化”的原因。

(2)根据材料二,概括英国文官制度产生的原因。结合所学,写出《诺斯科特——屈维廉报告》的另一名称及其地位。

(3)根据材料三,指出《公务员法》在2018年修订后的变化之处。结合所学,说明两部《公务员法》实行的意义。