材料一 安徽考古成就(部分)表

考古发现 | 所属时期 | 概况 |

含山凌家滩遗址 | 新石器时期 | 这是巢湖流域保存最完整的原始聚落遗址,生活区有近3000平方米的红陶块建筑遗迹(神庙或宫殿);墓葬区出土玉器数量最多,品种最为丰富,雕琢精湛,独树一帜 |

铜陵铜矿遗址 | 商周时期 | 此铜矿采用山上采矿,山下冶炼的格局。采矿井多有木架支护,有竖井、斜井等,出现冶炼氧化铜矿、硫化铜矿技术。此遗址的发现,与金文中有关周王朝征伐淮夷并“掠金”等记载相吻合 |

阜阳汝阴侯夫妇墓地 | 两汉时期 | 该墓出土竹简9000多片,内容涉及十几种先秦古籍,比较珍贵。所出漆木器中的太乙九宫占盘和二十八宿圆盘,是古文献中没有记载过的汉代测天仪器 |

淮北隋唐大运河遗址 | 隋唐时期 | 该遗址共计发现唐代沉船8艘,出土大量的陶器、瓷器、铜器、铁器,以及铜钱、石锚等。唐代沉船有独木舟、拖舵平底船等不同类型,最长的有20多米 |

合肥包拯家族墓地 | 两宋时期 | 出土的墓志铭详细记载了包拯夫妇的生平及其子孙衍生等情况,是十分珍贵的文字史料,其中包拯的墓志铭有3200多字,比《宋史·包拯传》的字数还多,弥足珍贵 |

——摘编自杨立新《安徽考古的世纪回顾与思索》

材料二 二重证据法由王国维提出:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。此二重证据法,惟在今日始得为之。”王国维处于20世纪初年,甲骨文、汉简等重要发现为他提供了新的史料凭借,西方近代学术的相继传入,尤其是19世纪后期以来欧洲学者重视考古材料的运用,以及“审查史料”即强调对于历史文献应以审慎态度究明其来历、考辨其真伪然后作出正确分析的观念和方法,给予他以深刻的启发。他以此与所熟悉的中国传统历史考证学的优良方法互相结合起来,遂能在治史观念和方法上取得重大突破。

——摘编自白寿彝主编《中国史学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,任选两个考古发现并说明其史料价值。(2)根据材料二并结合所学知识,概括“二重证据法”形成的背景,并说明其对认识中国古代文明的意义。

| A.任何史料都带有主观性 | B.口述史料没有研究价值 |

| C.文献资料需要相互参证 | D.没有可采信的历史事实 |

史料一

铜奔马,东汉青铜器,国宝级文物,1969年10月出土于甘肃省武威市雷台汉墓。铜奔马造型矫健精美,作昂首嘶鸣,疾足奔驰状,显示了一种勇往直前的豪情壮志。

史料二 “初,天子发书《易》,云‘神马当从西北来’。得乌孙马好,名曰‘天马’。及得大宛汗血马,益壮,更名乌孙马曰‘西极’,名大宛马曰‘天马’云。而汉始筑令居以西,初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。而天子好宛马,使者相望于道。”

——《史记》卷一百二十三《大宛列传》

史料三 “天马徕,从西极,涉流沙,九夷服。天马徕,出泉水,虎脊两,化若鬼。天马徕,历无草,径千里,循东道。天马徕,执徐时,将摇举,谁与期?天马徕,开远门,竦予身,逝昆仑。天马徕,龙之媒,游闾阖,观玉台。”

——西汉武帝刘彻《天马歌》

史料四

画像石是汉魏时期地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石。其中,汉代画像石上有大量反映出行、征战和升天的奔马形象。

从上述史料中选取两则史料说明其史料价值,并围绕主题“天马与汉代的时代精神”,自拟论题,展开论述。(要求:论题明确,论证清楚,史论结合)材料一 史料一 在听到上帝赋予的使命和教皇的建议后,全法兰克的主教、公爵和伯爵、强大的王公们、各层各级之人,向上帝承诺,要自己承担费用,向圣墓(位于耶路撒冷)远征……不同王国的军队将要参与到这次的旅程中来,他们来自法兰克王国和洛林,德意志人之地,还有盎格鲁人之地,以及丹麦王国。

——摘自阿尔伯特(12世纪基督教会史学家)《耶路撒冷史》

史料二 2016年考古学家在黎巴嫩近郊发现了两个乱葬坑(下图为其中一个),里面有25名在13世纪遇难的十字军的遗骸,均为年轻男性。其中9人经DNA检测,3人为欧洲人、4人为近东(巴尔干及西亚地区)人、2人为混血儿

材料二 关于十字军东征(中世纪欧洲天主教徒入侵阿拉伯世界)的记载,在当时穆斯林著作中仅有零散提及。阿拉伯关于十字军的词汇也是在19世纪中期从欧洲借鉴来,且“欧洲人模仿穆斯林,改变了欧洲衰弱落后的面貌”的观点也“甚嚣尘上”。19世纪末,阿拉伯出现了第一部关于十字军东征的系统性专著。20世纪初,巴勒斯坦、黎巴嫩、埃及、伊拉克等国的世俗或宗教领袖、诗人、史学家等通过大型集会、节日庆典、新闻媒体、历史书写等方式,纷纷宣扬古代穆斯林打败十字军和拯救巴勒斯坦的事迹,并将欧洲殖民者和犹太人称为“新十字军”。20世纪50、60年代,十字军东征相继进入阿拉伯各国的教科书,如埃及教科书指出:“现代十字军打败了穆斯林,这是他们祖先在中世纪未曾做到的,于是他们开始报仇,为一己之私,占领并强行统治穆斯林国家。”此外,阿拉伯世界还将库尔德人萨拉丁(曾收复耶路撒冷)置换成阿拉伯的领袖,通过立传及拍摄影视剧等方式向民众宣传。

——摘编自张倩红贾森《20世纪以来阿拉伯世界对“十字军”记忆的构建》

(1)结合所学知识,指出材料一中两则关于“十字军”史料的史料类型及其历史价值。(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪以来阿拉伯世界关于“十字军”记忆构建变化的原因,并对其简要评价。

| A.该书是一手史料,史料价值高 | B.该书有艺术加工,史料价值低 |

| C.戊戌变法缺乏广泛的群众基础 | D.戊戌变法失败有其经济根源 |

| 史料 | 出处 |

| 漳人初得此种,虑人之多种之也。诒曰:食之多病。近年以来,其种遂胜。 | 《漳州府志》(1573年) |

| 番薯,皮紫,味稍甘于薯芋,尤易蕃。郡本无此种,自万历甲午(1594 年)荒后,明年都御史金学曾抚闽,从外番丐种归,救民种植以当谷食,足采其腹,荒不为灾。 | 《福州府志》(1613年) |

| 福州船出海陈振龙者往吕宋国觅番蓣种,挟小篮中而来……他谷皆贵,惟蓣独稔,乡民活于薯者十之七八。 | (明)苏琰《朱锁疏》 |

| A.官修方志史料价值高于私人撰述 | B.番薯最早传入之地应为福建漳州 |

| C.多种史料互证即可得知历史真相 | D.番薯的功用在明末即已受到重视 |

| A.实物史料价值低于文献史料 | B.文献史料难以还原历史的真相 |

| C.考古发现可以验证文献史料 | D.记录者的立场影响历史的记述 |

中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

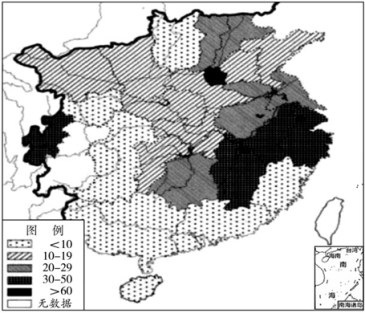

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。

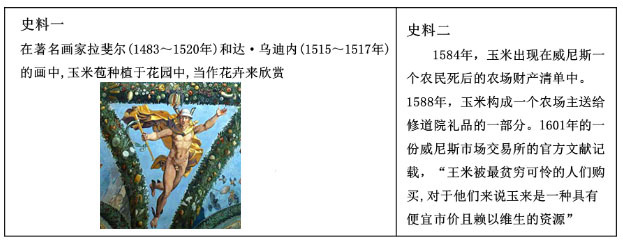

| A.研究新物种的引进价值的变化 | B.分析欧洲与亚洲间的物种大交换 |

| C.印证价格革命降低农产品价格 | D.准确把握玉米传入欧洲的时间点 |

材料一 史料一 “伊顿先生,请您帮我在澳门买一把能冲泡最好品种茶叶的茶壶……”

——1615年东印度公司驻日本长崎平户岛代表威廉汉姆写给同事伊顿的信

史料二 那种为所有医师所认可的极佳的中国饮料,中国人称其为茶(Tcha),其他国家则称为Tay或者Tee。在伦敦皇家交易所附近的斯威汀斯一润茨街上的“苏丹王妃”咖啡馆有售。

——1658年伦敦《政治公报》刊登的广告

史料三 9月30日茶二磅二盎司供皇室用……价格为4镑2先令(注:当时英国一个农夫的工资每年不超过3英镑)。

——1664年东印度公司献给英国国王查理二世的贡品账目

材料二 东印度公司直到1669年开始大规模的开展定期茶叶进口贸易,重量为143磅,1670年运进79磅,两宗都是从万丹购得。荷兰于1682年占领爪哇万丹地区并逐出英国在该地区的势力,向英国东印度公司关闭港口。这导致英国茶叶进口数量也时有时无。康熙时台湾收复后,东印度公司几经尝试才获得清政府允许在厦门进行贸易。据统计从1669—1699年间英国东印度公司进口茶叶的总量共计18万磅左右,平均每年有6000磅的进口量。

——摘编自宫珏《英属印度茶业的发展及影响研究(1830—1945)》

(1)根据材料一中的三则史料探究中国茶叶对英传播史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,分析17世纪中后期中国茶叶输入英国的变化,并分析上述变化出现的原因。