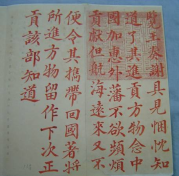

中国古代的“文书政治”

材料一 魏晋以后初步形成了中书、门下、尚书三个相互配合又相互制约的文书机构。到了唐代,文书的撰制工作由草拟、审核、转发执行三个独立机构共同完成。皇帝的诏书,要经过最高议事机构“政事堂”开会议决,经皇帝划“敕”,再加盖政事堂的印章,方可生效。从唐太宗开始,专门选拔一批名儒学士,充当皇帝新的文书人员,他们直接受皇帝的管辖,有时就取代了中书、门下的职能。明清时期,皇帝私人的办公厅成为最高命令的撰制、发出、收受机构。

——摘编自何庄《从古代诏敕制度的演变看明清君主专制统治的加强》

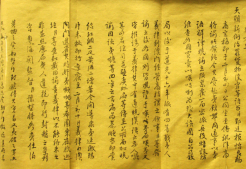

材料二 清代的官方文书

题本(盖有官印的官方报告) 奏本(不盖官印的官方报告) 奏折(皇帝与官员的私人通信)

先秦时期尚无明确的文种(文书种类)名称,秦汉以后,文书的文种体系日益庞大。魏晋南北朝时期盛行的文种是“谱牒”而非诏令。唐代正式公文达到了15种,更加规范,并以法律形式确定下来,出现了特殊的“堂贴”。宋代公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来远胜前朝。元朝皇帝专用文种诏令分为蒙诏和汉诏,以蒙诏为主体。明清新增了口谕、手谕、廷寄等文种,可以绕开文官政府直接下达,臣子上奏文种中,有一特殊的公文“奏折”,可直达御前。这种保密谕旨逐渐制度化。

——摘编自何庄《古代公文文种变迁原因探析》

根据材料,概括说明中国古代“文书政治”的特点并分析其产生的影响。

材料一 礼起源于中国古代社会的宗教仪式,进入阶级社会后改造成体现等级秩序的行为规范。西周初,实行礼制,礼成为国家运转的大法。按照儒家思想,刑事法律规范的规定必须以道德规范为基础,并按照伦理道德原则来评价立法、司法和执法的优劣。自汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家、独尊儒术”的建议,儒家学者以经义注释和施用法律之后,儒法会通合流加速,礼与法的关系形成“本”与“用”的关系。所谓“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”。礼有治国、理家、律己的功能,礼刑结合、儒法会通,成为中国古代社会长治久安、国家治理的关键。

——摘编自冯玉军《中国传统法律文化的形成与特点》

材料二 近代以来,西方各国在继承传统法律思想的基础上,融合了启蒙思想家们提出的资产阶级思想,制定了各自的法律制度。国家权力分为立法权、行政权和司法权,法律由代表人民行使权力的议会规定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据法律独立掌握司法权。法律中都不同程度地体现了“天赋人权”和人人平等的思想,注意保护个人的各种权利,包括生命权、自由权和财产权等。为了保证从立案到审理再到判决的每个程序的公正公开,建立了律师制度和陪审团制度。从普通民众中产生陪审团,参与案件审理和判决,使民众能够直接参与法律事务。

——摘编自《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦至汉代“礼”的功能的变化,并简析汉代礼法关系变化的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代西方法治建设的主要内容,并指出其积极意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对法律和教化关系的认识。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”

——《通典》卷一四《选举二》

材料三 选官标准“四科取士”:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令。皆有孝悌廉公之行”。

——《后汉书·百官志注》

材料四 隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试……由官府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。

——韦庆远《中国政治制度史》

完成下列要求:

(1)比较材料一和材料四,概括在察举制和科举制中考试所起的作用有何不同?

(2)据材料三概括“四科取士”的选官标准。结合所学知识,指出这一选官制度主要盛行于什么时期?

(3)据材料四概括隋唐时期选官制度的主要特点。有学者认为科举制度最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的机制,你是如何看待这一机制的?

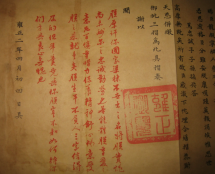

材料一 秦朝建立了从上至下的比较系统的监察机构,并将这个机构完全置于皇帝的直接掌控之下。秦朝中央监察机构称为御史大夫寺,其最高首脑是御史大夫。御史大夫位居三公之尊,是副丞相,主要职责就是统率监察官员……。御史大夫之下设副职御使丞、御使中丞各一人,统率众多的御使。御使一部分在中央负责日常监察工作,另一部分常驻地方郡一级机构,负责对郡县两级官员的监察,又称监御使、监察使,或简称郡监。……这样,中央和地方官员,莫不在监察机构的监控之下。秦朝建立了独立于行政系统之外的垂直的监察系统,这个系统直接向皇帝负责。

——单卫华、赖红卫、张相军《中国廉政文化史》

材料二 美国的行政监督系统,包括议会监督、政府内部监督、司法监督和社会监督等。美国没有建立统一的行政监察系统,行政监察的任务被分散在各个部门分别执行,其中并没有设立专门负责行政效能监察的机构。在美国效能监察和廉政监察基本是并重的,提出“好的政府就是高效廉洁的政府”。美国重视政府效能的评估和公务员绩效的考核,并且形成一套完整的评估体系。

美国对行政效能的监察,虽然没有专门机构负责,但是在实践中却称得上是“多管齐下”,政府绩效法案制度、行政公开制度、预算监督制度、道德规范制度和舆论监督制度,共同构成了完整的行政效能监察制度体系。公职人员受到议会、法院、民众和舆论各方面强有力的监督,因而官僚主义和低效率等情况较少,工作效率较高。

——《西方国家行政监察制度》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括秦朝监察制度的主要特点。

(2)据材料二概括美国行政监察制度的特点。与中国古代监察制度相比,美国近代的监察制度有何进步之处?

(3)结合上述材料和所学知识,你认为当今反腐倡廉应该吸取哪些经验教训。

材料一 长期以来,西方许多人,尤其是天主教徒将他视为令人景仰的,“诱导异教徒皈依的”传教士。而东方却将他视为促进东西方交流的科学家。这种评价主要是因为他向东亚地区传播了西方的天文学、几何学、地理学知识,以及人文主义和天主教的观点,同时他又向西方介绍了中国文化。也因此,有人将他视为一位汉学家。

利玛窦和他的同事们虽然只争取到了不多的信徒,但后人把他的作用看出为日后的冲击准备了基础。因为他们通过假托儒教学者,已经使中国人较容易接受基督教中较少争议的部分,而具有敏锐思想、学识渊博和迷人个性魅力的利玛窦是发挥这种作用的理想才干。

——摘自360百科

材料二 启蒙思想家提出了天赋人权和自然权利学说,对剥夺人权的暴君政体进行激烈的抨击。孟德斯鸠建议实行立法、行政及司法三权分立制,同时还强调了三种权力互相牵制的重要性。卢梭的思想更为激进,他在呼吁实行民主制的同时,提倡起义或革命的权利。

——摘自冯国超《世界通史》

材料三 20世纪初年的中国社会与大革命时期的法国社会是不同的。那时法国的资本主义已有了相当充分的发展,资本主义生产方式已具备与封建生产方式抗衡的力量。而20世纪初年的中国提供给中等社会的社会变革的基础是不成熟的、薄弱的。新式知识分子是“中等社会”最进步的部分。但他们的思想、观念并不是从中国社会里直接孕育出来的,而是在民族危机的刺激下,接受了西方资产阶级革命的理论。因此,他们与他们所代表的社会之间有着某种程度的脱节。

——摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一,概括以利玛窦在明末的活动为代表,在中国早期的西学东渐有何特点。

(2)根据材料二,在批判专制王权和教会神权方面启蒙思想家们提出了怎样的学说和主张。

(3)根据材料三,结合材料二和所学知识,分析为何19世纪晚期的法国最终走上民主之路而在20世纪初期的中国屡遭挫折?

材料一:“中国”一词最早见于西周初年青铜器“何尊”的铭文:“余其宅兹中或(国),自兹义民。”意思是建都于天下的中心,从这里统治人民。《史记•天官书》中说“其后秦灭六国,并中国。”……汉朝的国号是汉,唐朝的国号是唐,以后建立的王朝国号有宋、辽、金、元、明等,清政府与外国签订的条约上签署的国名是“大清”。所以《史记》上出现的“中国”字样,并不等于我们今天所说所指的中国。直到辛亥革命以后,才把“中国”作为“中华民国”的简称。

——摘编自《中国:天下观念中的国名定位》、李扬帆《走出晚清》

(1)根据材料一,概括传统中国称谓变化的突出特点。

材料二:陈亮(1143-1194年),字同甫,号龙川,浙江永康人。他曾多次上书宋孝宗,反对“偏安定命”,倡言恢复、复兴国家统一大业。他反对道学,与朱熹多次进行论辩,认为学者的首要任务是要讲求兵刑钱谷等可以富国强兵、复仇雪耻的实用学问,舍此不讲,却天天低头拱手、徐行缓语地去谈道德性命,这般人实际上都是“风痹不知痛瘁之人”。他指出,凡足以“开物成务,治国家平天下”的学问,都要兼蓄并包,不应只把修身养性等内省功夫当作真学问,应博采众长,择善而从。他力倡礼乐刑政并出而用之,提出“王霸并用”的主张。认为刑法、智力虽属霸道,却恰可弥补王道德泽有余而事功不足的缺陷,用现实主义的各种谋略包括霸道来解决危艰时局,完成中兴大业。

——摘编自董海鹏《陈亮事功思想探析》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析陈亮思想主张的时代背景及影响。

材料三:所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

(3)根据材料三,指出“家国同构”的新内涵,综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

材料一:对不同程度的贫困者给予不同的救济扶助,明代提出“极贫之民便赈来,次贫之民便赈钱”…宋代以前,救助贫困人口一般以政府为主,《汉律》规定国家需向“贫不能自存者”提供救助。到了宋代,国家开始注重用经济手段、调动民间力量参与扶贫救助,如采用揭商赈济、以工代赈等方式。除此之外,宋代还鼓励民间互助,动员富户救助贫户,……宋代政府除了在自然灾害之后开展临时性救助,还从百姓日常生产生活实际出发,制定系统性扶持办法。

——摘编自孙竞、张文《中国古代扶贫实践及其当代价值》

材料二:光绪初年以前,民间灾赈几乎都是局限于本地,即由灾区本地的钟富救济本地的贫民。从1877年爆发旱灾,一直持续到1879年,蔓延陕西、直隶、山东等省,并减及大江南北……在西方传教士救济父民的刺激下,江南士绅开始了跨地域的长期、大规模、有组织的“义赈”活动。……成立协赈公所、赈局等济机构,……并在《申报》刊登募捐公告,绘制了《河南奇荒铁泪图》进行宣传,号召全社会参与救济。

——摘编自余《遗失的传统:明清时期的民间社会技济》

材料三:现在,中国在扶贫攻坚工作中采取的重要举措,就是实施精准扶贫方略,找到根”,对症下药,向治疗。我们坚持中国制度的优势,构建者市县乡村五坂一起抓扶贫,层层落实责任制的治理格局。我们注重抓六个精准……确保各项政策好处落到扶贫对象身上。我们坚持分类策,国人因她策,因赏国原因策,因贫困类型施策,通过扶持生产和就业发展一批,通过易地搬迁安置一批,通过生态保护脱贫一批,通过教育扶贫脱贫,通过低保政策兜底一批。

——习近平在2015减贫与发展高层论坛的主旨演讲《携手消除贫困,促进共同发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代扶贫政策的特点。

(2)依据材料一、二、指出中国近代救助与古代社会救助相比有何不同,结合所学知识说明发生变化的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明“精准扶贫”的现实意义。

材料一 我国明代以前已形成“南稻北麦”的生产格局。到明代,麦类作物在南方的种植面积有所扩大,稻麦轮作制普遍得到应用;水稻在北方的种植区也渐有扩大,北直隶地区开垦了更多的稻田。宋代以来江浙地区是全国主要的粮食生产基地,人称“苏湖熟,天下足”。嘉靖、隆庆、万历年间,由于江浙地区“改良物种”,江南地区的粮食供应反而要仰仗于湖广地区,又有“湖广熟,天下足”之说。明中后期从海外引进了玉米和甘薯。这两种农作物产量高,耐旱抗寒,在比较贫瘠的山地、旱地和滨海沙地都能生长,不与小麦、水稻和桑麻争地。玉米到明末已成为长江中下游山区特别是汉水流域山区重要的粮食作物。甘薯在万历年间传入广东、福建,很快就在闽广和长江流域广泛种植。明末,甘薯种植在淞沪一带获得成功,并推广到京津地区

——摘编自宁欣《中国古代史》

材料二 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明代南直隶松江府棉纺织业发达,所需棉花多赖北方通过运河供给:安徽芜湖的浆染很有名,所用的原料则来自福建。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。明清时期,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

——摘编自许涤新吴承明主编《中国资本主义发展史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括指出明代粮食作物生产呈现出的新变化,说明上述变化产生的重大影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明清之际手工业发展的特点。

材料 幕府制度,是中国古代官员引荐亲信士人加入府署、参与行事决策的制度,由来已久。晚清社会剧变,推动幕府不断革新。

鸦片战争前的陶澍幕府,充其量也只有魏源等一二十名幕友;鸦片战争后的曾国藩幕府总数有400-500人,李鸿章幕府有304人(含洋员)。幕府人员除了原有的儒生、朝廷命官外,又新增了留学生、洋人以及新式学堂学生等。幕府的职能,由明清时期处理刑名、钱谷等琐碎事务,逐渐转为办理洋务、外交事务为主。督抚们还应形势需要设立了各种各样的“局”“所”,冠冕堂皇地委任自己的幕僚管理,而无须朝廷另外指派司道大员。幕僚的薪水从公费中支出,不再由幕主自掏腰包。

——据李志茗《晚清幕府的嬗变与近代社会变迁》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清幕府的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出晚清幕府改革的影响。

10 . 孔子是伟大的思想家、教育家,后人用祭孔活动对其表达敬意。阅读材料,回答问题。

材料一据《史记》记载,公元前478年(孔子死后第二年),鲁哀公下令在曲阜阙里孔子旧宅立庙,即今天的孔庙。孔子生前所住的三间房屋改成寿堂,孔子生前所使用的衣、冠、车、琴、书册等保存起来,并且按岁时祭祀。这是诸侯祭孔的开始。

材料二据《汉书》《后汉书》的记载,汉代的主要祭孔活动有:公元前195年,汉高祖亲自到曲阜以“太牢”祭祀孔子。汉元帝在位时,征召孔子第十三代孙孔霸为帝师,封关内侯,号褒成君,赐食邑八百户,以税收按时祭祀孔子。公元29年,光武帝派遣大司空宋宏作为特使到曲阜祭祀孔子。公元59年,汉明帝于太学及全国郡县学祭祀周公、孔子。

材料三据新华网报道,2005年是孔子2556岁诞辰,联合国教科文组织、国际儒学联合会、中华民族文化促进会、华夏文化纽带工程组委会.山东省人民政府等共同主办了“2005年全球联合祭孔”活动。

曲阜是祭孔的主会场。9月28日8时,万仞宫墙城门徐徐打开,浩浩荡荡的祭孔队伍沿孔庙中轴线,徐徐前行,来到大成殿前参加公祭及传统祭祀活动。世界各地的30余家孔庙、文庙和孔子纪念地一起参与祭孔活动,CCTV以特别节目的形式,用3个小时的宏大篇幅向全球直播。

(1)从材料一中可获得许多历史信息。按要求填写下表(每一领域填入一项即可)。

| 领域 | 信息 |

| 政治现象 | |

| 经济现象 | |

| 文化现象 |

(2)根据材料二,指出汉代历次祭孔活动的特点。依据所学知识,概括说明如此祭孔的原因。

(3)与材料二相比,材料三的祭孔活动有哪些继承和创新?这对儒学发展有何益处?