材料一 在英国爆发资产阶级革命之前,文艺复兴不仅推动了欧洲思想文化领域的繁荣,还为欧洲资本主义社会的产生奠定了思想文化基础。新航路的开辟使欧洲主要商道和贸易中心由地中海转移到大西洋沿岸,英国利用有利的地理位置逐渐成为大西洋的航运中心。新兴资产阶级借此有利条件积极推进海外贸易。一部分封建贵族受巨额利润吸引开始转用资本主义方式经营农场、牧场或投资手工工场,这些人被称为资产阶级化的新贵族,他们都要求发展自由资本主义。而此时,英国封建专制统治严重阻碍了资本主义的发展,导致社会矛盾加剧,英国资产阶级革命最终爆发。在英国资产阶级革命中,资产阶级和新贵族结成联盟,并取得革命的领导权,向封建统治者发起挑战。

——摘编自段寒冰《浅谈历史事件发生的背景、原因和条件-以英国资产阶级革命为例》

材料二 “光荣革命”从本质上来说是尊重传统、尊重历史经验的。虽然它的确推翻了一个不得人心的老国王;但更重要的是它拥立了一个愿意服从议会的新国王。“君主立宪制”的历史形式是“混合君主制”,即国王、贵族、人民共同管理英国,贵族在法律上的人格化是上议院,而人民在法律上的人格化则是下议院。这样就完成了从“国王的议会”逐渐演绎为“议会的国王”的转换。

——摘编自蒋娅芳《英国“光荣革命”的渐进性与法国大革命的激进性比较刍议》

(1)根据材料一、概述英国资产阶级革命发生的条件。(2)根据材料二并结合所学知识,围绕英国“光荣革命”的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

材料一 社会的经济进步一旦把摆脱封建桎梏和通过消除封建不平等来确立权利平等的要求提上日程,这种要求就必定迅速地扩大其范围。

大工业发展到更高阶段时,就跟资本主义生产方式所用以限制它的狭隘范围发生冲突了。

从直接生产者身上榨取无酬剩余劳动的独特经济形式,决定了统治和从属的关系,这种关系是直接从生产本身中生长出来的,并且又对生产产生决定性的反作用。但是,这种从生产关系本身中生长出来的经济共同体的全部结构,以及这种共同体的独特的政治结构,都是建立在上述的经济形式.上的。

——《马克思恩格斯全集》

材料二 身处快速工业化进程的马克思深刻洞悉了工业文明的积极意义和负面影响。一方面,工业化创造的生产力,极大提高了人类物质生产和精神生产的能力,形成了具有时代特征的工业文明。另一方面,马克思也看到,在工业化主导下的自然遭到了破坏,人与自然的关系变得高度紧张,人成为一种独特的“物”。马克思对这些现象给予了深刻的批判,从这一意义上说,马克思工业文明思想既是工业化时代的产物,又是对工业化的批判与超越。

——摘编自冯凯《马克思工业文明思想的理论阐释及其当代价值研究》

(1)根据材料一,概括马克思、恩格斯的观点,并指出这一观点产生的背景。(2)说明上述材料对研究马克思主义的史料价值。

| 类别 | 家庭背景 | 人数 | 比例 |

| 官宦士子 | 祖辈或父辈曾经担任过官职者 | 50 | 42.4% |

| 寒素士子 | 祖辈及父辈都不曾担任过官职者 | 17 | 14.4% |

| 家世不详 | 根据史料难以判明家庭背景者 | 51 | 43.2% |

| A.社会阶层流动加强 | B.科举制度功能弱化 |

| C.世家大族把持选才 | D.平民入仕欲望强烈 |

| 区域文明下的谷物酒 | 西亚和埃及的啤酒是以麦类为原料的,其酿造技术传至相邻的古希腊但并不受欢迎,因为希腊的谷物常陷入不足。中国的黄酒以黍类或稻米为原料仅传至同是稻作区的朝鲜、日本等地。印加帝国是以玉米为原料的吉查酒,仅限于美洲地区。 |

| 大航海时代的阿夸维特酒和兰姆酒 | 由于来自美洲大陆的廉价马铃薯之普及,曾是滋补酒的北欧阿夸维特酒才得以成为大众化的酒。 西方殖民者把甘蔗移植到美洲,大种植园广泛建立,兰姆酒是利用甘蔗精制砂糖后剩余的糖浆制成,价格低廉,易于保存。奴隶船往返于三角贸易间,运载着由种植园奴隶生产的兰姆酒到非洲换取更多的奴隶。 |

| 工业革命后成为世界商品的葡萄酒 | 工业革命后,铁路让酒得以大量运输。连续式蒸馏器和低温杀菌技术,让葡萄酒得以大量生产并长期保存。1860年,基于自由贸易原则英法缔结关税协定,促进了波尔多葡萄酒出口到世界各地。 |

| 全球化社会下的鸡尾酒 | 20世纪70年代后随着高科技革命、喷射机航线的形成、物流革命等,美国的鸡尾酒文化进而普及到全世界。混合搅拌了世界各地背景不一样的酒或饮料,也融合交织多国的酒文化。 |

——改编自宫崎正胜《酒杯里的世界史》

根据材料和所学,说明“酒的发展史是一部由区域世界不断走向整体世界的历史”。材料一 宋代科举取士情况简表

| 科举取士人数 | 平均每年取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。 |

| 进士出身背景 | 据《宝佑四年登科录》所载,仅该年录取进士601人,其中官僚出身的184人、平民出身的417人。 |

| 担任高官比例 | 北宋的71名宰相中,有64名为进士或制科出身,除去一些特殊情况,真正不由科举而任宰相者,仅有3人。 |

| 进士及第方式 | 礼部录取后,要到殿庭复试。及第与否和及第等级由皇帝决定。 |

——据张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》等

材料二 一方面承负沉重的外部压力,一方面鉴于五代时期内部变乱频仍、政权倏忽更迭的教训,“稳定至上”始终是赵宋王朝内政措置的目标。外部压力当前,宋代的军力不振,一直被人诟病:“一个以军人为首脑而组成的国家,偏在军事上的作为,不及其他任何主要的朝代。”

——据邓小南《一个“生于忧患,长于忧患”的朝代》

根据材料一、二并结合所学知识,对宋代的立国特色加以评析。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,逻辑严密)| A.文艺复兴在欧洲不断扩展 | B.欧洲城市商品经济发展迅猛 |

| C.天主教会势力大幅度衰落 | D.东西方交流的渠道开始打通 |

| A.个人享乐主义盛行 | B.种族融合现象普遍 |

| C.南北经济模式的差异 | D.移民社会的文化冲突 |

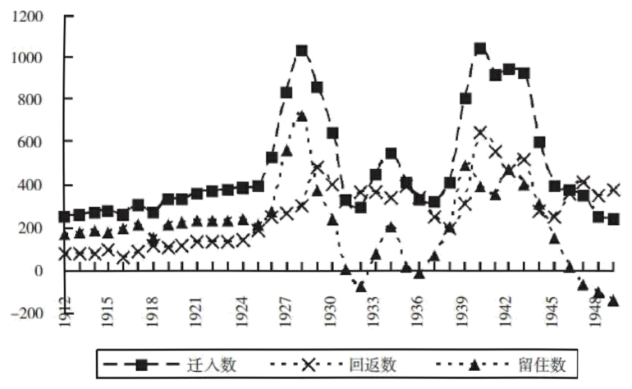

——资料来源:路遇《清代和民国山东移民东北史略》等

(1)结合所学知识,分析“闯关东”移民潮出现的原因。(2)请结合所学知识对“闯关东”移民的影响作简要说明。

材料一:这种家族本位的法律伦理并非完全是穷途末路的罗网与糟粕。“礼法合一”的律法结构形式,以“礼”与“法”的相互勾连,将“人”“家”“国”三者天衣无缝地统合起来。显然,家族本位伦理如果能够剔除专制主义与身份等级的控制色彩,不过分扬尊抑卑,不颂扬等级差序,不轻视个体人格价值,那么,其内在所蕴含的仁爱孝悌的亲情法则、谦和好礼的交往法则、诚实信用的经济法则、克己奉公的社会法则,都不失合理性及有效性。

——摘编自吴留戈《清末民初律法中的新旧伦理冲突》

材料二:在清末民初律法的演进中,中国传统伦理坚守着“经世之学”的信念,西方近代伦理也同步进行着大举侵入。律法的方向从“变法不变道”转换为“变法也变道”,律法的主体从“臣民”转化为“国民”,律法的主旨从“家族本位”转化为“个人本位”更进一步发展为“国家本位”,律法的标尺从完全的“重义轻利”转化为部分条款的“重利轻义”。清末民初的律法不停更改着自己的伦理内涵及具体条款,然而,在具体的司法实践中,传统伦理的现实价值并没有被定格在历史的尘烟中,而是再度如浪潮般回卷、复归。

——摘编自吴留戈《清末民初律法中的新旧伦理冲突》

材料三:在近代社会转型和法制转型的过程中,中国法制确实在向西方标准转型,表现为西方形态化移植、引进、吸收西方的制度文明。这就是中国的外倾运动方向,这是一个从被迫到主动、从不自觉到自觉的过程。除此之外,中国法律的近代化转型还有一个内倾的运动方向,或者说是“中国化”的运动要求。这与法律西方形态化结合在一起共同构成了完整意义上的法律近代化转型。

——摘编自张晋藩《“变”与“不变”:20世纪上半期中国法律近代化转型的趋向问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明传统法律伦理形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国法律体系的特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈其对当今依法治国的启示。

西汉王朝的关中战略

材料一:汉初,刘邦建都洛阳。娄敬、张良建言,“关中左崤函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利”;洛阳虽然“东有成皋,西有崤黾,倍河,向伊洛”,但“其中小,不过数百里,田地薄,四面受敌,此非用武之国也”。他们还认为,“都关中,扼天下之亢而拊其背”,若诸侯有变,则可具百万之众,顺流而下,平定叛乱;即使不能平定叛乱,还可固守关中,“山东虽乱,秦之故地可全而有也”。后刘邦采纳娄敬、张良之策,从洛阳迁都关中。

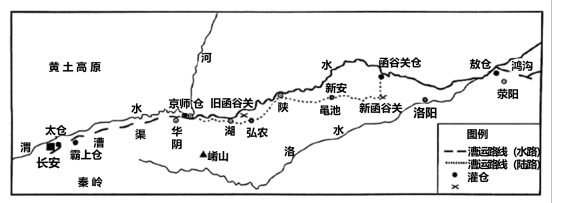

材料二:西汉政府以函谷关为界,分为关中地区和关东地区。元鼎三年(前114年),汉武帝将函谷关东移三百里,迁至新函谷关(下图),形成以新函谷关为界的新“关中”地域。

西汉新旧函谷关示意图

——摘编自胡方《汉唐时期长安、洛阳之间地域空间研究》

根据材料并结合所学知识,指出西汉王朝的关中战略变迁并分析原因。