1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一明代内阁自始至终只是皇帝的私臣,只是政务的补助机关,一切公文都以皇帝名义发布,但内阁制度在明代仍有一定程度的作用。太祖废相后,君主成为实际的行政首长,一切大政均须亲力亲为。……虽然在辅政方面,确能发挥积极的作用,但明代内阁大学士地位不足当宰相之任,且其本职亦只是侍从备顾问。后来内阁获取票拟之权,亦只是在幕后协助皇帝处理国政,属皇帝秘书而不是名正言顺的宰相,……就权责而言,内阁始终不是法定的最高行政机构,首辅亦非法定的最高行政首长,六部也不是它的法定直接下属,而由君主独掌命令大权。内阁所持有的权力,出自皇帝授予。因此,内阁有否作为,全视皇帝的作风而定,故历朝内阁的权力都有所不同。

——摘自《试述明代内阁制度之由来、演变、作用、流弊及影响》

材料二(西方)内阁最早出现于英国,……16世纪~18世纪初的内阁还只是处于萌芽状态,最初只是国王与大臣共商国事的会议。一直到英国的乔治一世担任国王期间,由于不会说英语,开始很少参加内阁会议,反而由大臣主持,这样就首开英国内阁制的先声。1721年,英国议会下院多数党领袖沃波尔出任内阁首相,内阁正式形成,后来不断发展完善。英国的内阁主要由首相提名成员名单,国王批准成立,内阁名义上对国王负责,但实际上要对议会负责,……内阁由首相主持,是英国政府的核心,是行政决策机构。

——摘自《浅议中英内阁制度》

(1)根据材料一,概括明代内阁的特点。结合所学知识,分析内阁设立的作用。

(2)根据材料二,指出18世纪后英国内阁发生的变化,结合所学知识,说明此变化所带来的影响。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——姜德成《明代内阁制浅议》

材料二威廉统治末年,内阁成员的相对固定化以及内阁会议召开的惯常化,促使内阁完成了从私密状态向公开状态的转变,笼罩于其上的神秘面纱被慢慢揭去了。与此同时,内阁也逐渐完成了从君主御用咨询决策机构向国家最高决策和行政机构的过渡。内阁的公开化、正式化以及内阁与议会、政党的关联,使得内阁的合法性逐渐增强,人们对于内阁的认可程度越来越高。此时,一个与内阁有关的新术语,即“政府”开始出现。议会辩论中,“新政府”“上届政府”“现任政府”等常被议员们提及。而这里所谓的“政府”,实际上就是“内阁”,二者之间几乎可以通用。由此表明,内阁已开始取代枢密院而转化为实际上的中央政府机构,在罗威尔看来这是过去两百年间“文明世界所发生的行政机构的重大改革之一”。

——刘金源《论近代英国内阁制的形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的特点和内阁对明代政治建设的意义。

(2)根据材料二,概括威廉统治末期英国内阁发生的变化。并比较明代内阁和英国内阁在行政权力方面有何不同。

“万元户”

材料一 中共十一届三中全会后,一部分农民通过加工农副产品、开展多种经营、搞特色经营等方式先一步富裕起来,由此诞生了众多的“万元户”。1984年,中央一号文件再次肯定了“万元户”在带头勤劳致富、发展商品生产、改进生产技术方面的典型示范作用。各地农村基层党组织吸收大批年青的有知识的“万元户”加入党组织。随着越来越多的“万元户”进入党内,越来越多的党员也变为“万元户”,群众看到“万元户”入了党,更加坚信党的政策不会变,都放开手脚发展商品生产,使中央的农村政策在基层得到了更好的贯彻。

——摘编自董昊《变与不变:改革开放初期的农村改革》

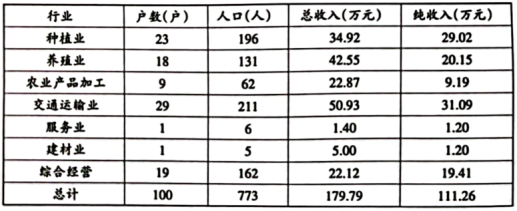

材料二 下表为1984年前后,四川、河北、湖北、福建等省市每百户“万元户”基本情况统计表

——摘编自何宏权主编《中国万元户》

根据材料,谈谈你对20世纪80年代初期“万元户”现象的认识。材料一 曼彻斯特的城市化

甲:在该城的某些部分……地下室的潮湿程度根本不宜给人居住……据我所知,有许多工人家庭在这种墙上滴水的地下室住上一段时期后就与世长辞……使穷人最受苦的是通风不足。最常见的后果是寒热病,我还屡次见到由此引起的肺痨病例……

——《1793年医师关于曼彻斯特城工人住宅的调查报告》

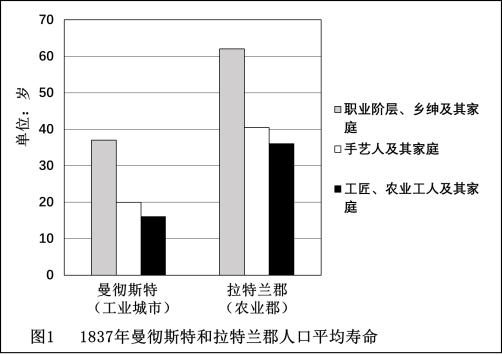

乙:

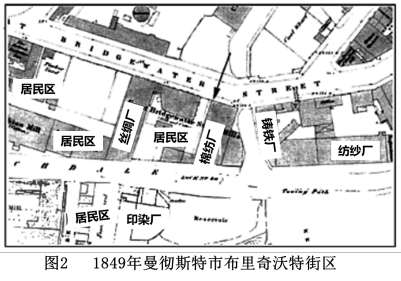

丙:以棉纺工业中心的曼彻斯特为例,18世纪80年代,第一家蒸汽动力的棉纺厂在曼彻斯特建立,1794年为3家,而到1821年则多达66家。1853年时,曼彻斯特的棉纺厂数为108家,达到了顶峰。除了厂房,城市中还有其他大量生产性建筑。

——据梁远《近代英国工业城市规划演进研究(1848—1940)》等整理

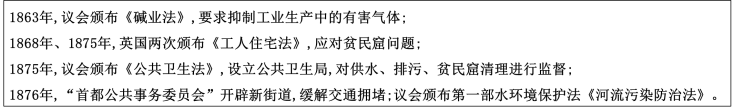

材料二

——李亚丽《英国城市化进程的阶段性借鉴》

(英国)政府陆续颁布了《控制公害法》《放射性物质法》等法律,并大力推动能源结构调整。……在节能环保方面表现出色的企业和政府机构还会被授予绿色奖章。经过19世纪工业城市改造工程,现代都市整洁、卫生、舒适的物质环境初露端倪,居民的工作、居住和生活条件大为改观,走过了对环境先污染、后治理的弯路。

——摘编自《三个“雾都”如何走出“霾伏”?》

(1)材料一可用于说明曼彻斯特城市化中的什么问题?概括说明理由。为更好地说明这一问题,还需要搜集哪些方面的材料?

(2)根据材料,为我国某新兴工业城市提几条加强城市管理的建议。

材料 1953、1978、2008年我国城乡人口结构示意图

——摘编自新中国60周年系列报告之一《光辉的历程宏伟的篇章》

对图反映的历史现象进行解读。西游故事的流变

小说《西游记》是以玄奘西行取经的故事为蓝本,融合其他民间传说或人物传记,经过文人不断地修改创作而成。

| 时间 | 故事简介 |

| 唐朝 | 西游故事始于《大唐西域记》,该书由玄奘口述,弟子辩机执笔而成;故事源于唐僧玄奘沿丝绸之路,独自前往印度求取佛法,在唐太宗的授意下以实录精神记录沿途见闻,以期为国家提供西域各国基本状况。书中唐僧作为佛教圣僧拥有绝对地位,信念坚定,不怕困苦,求得佛法。寺院俗讲成为此时西游故事传播的主要途径。 |

| 宋元 时期 | 该时期有关西游故事的代表作有南宋话本《大唐三藏取经诗话》和元朝杂剧《西游记》,故事内容加入了民间传说,淡化佛教教义的宣扬,故事中唐僧的形象接近于常人,有着常人所有的缺点;取经队伍首次出现了猴行者,负责降妖除魔,但妖性十足。 |

| 明朝 | 该时期的典型作品是吴承恩的小说《西游记》;书中出现了大量商业描写及孙悟空降妖除魔的打斗场面,其经典片段为孙悟空大闹天宫,孙悟空被塑造为渴望自由平等、藐视等级秩序的形象;唐僧则胆小懦弱,看到妖怪便战战兢兢,毫无主见。 |

——摘编自李雯《〈西游记〉故事流变及传播研究》

任意选取两个相邻时间段,概括西游故事的变化,并结合所学知识分析其原因。

| 时期 | 史实 |

| 15-16世纪 | 1494年西班牙、葡萄牙两国订立了《托德西拉斯条约》,划定一条称为“教皇子午线”的分界线,线以西归西班牙,线以东归葡萄牙。1529年两国订立《萨拉戈萨条约》,在太平洋中再划一线,将全球海域划分为二,两国垄断海洋通航权。 |

| 17-18世纪 | 荷兰法学家格劳秀斯发表《海上自由论》,提出海洋自由原则,遭到以英国人塞尔顿为代表的海洋闭锁论的反对。18世纪后,英国放弃“海上控制论”转而支持主张把海洋划分为领海与公海的主张。此后公海观念逐渐被普遍接受,相应的立法和规则也不断涌现。 |

| 19-20世纪 | 在经过了欧洲国家一系列的海战后,1856年欧洲七国签订《巴黎海战宣言》,宣布废除私掠船制度,确立保护中立船和海上封锁制度。19世纪末20世纪初,美国军事理论家马汉提出海权论,海洋大国开始重视对制海权、海上贸易运输规则、海战规则以及海战人道主义保护立法。 |

| 20世纪中叶以来 | 随着第三世界国家捍卫海洋权益运动的兴起,《联合国海洋法公约》于1982年出台。它重申传统自由航行与领海主权原则,对海洋科学研究、海洋资源开发管理、海洋污染处理等事项做出了规定。但某些海洋强国却动辄利用强大的海上力量构建《公约》之外的海洋法律秩序。 |

——摘编自马得懿《海洋法律秩序生成:历史脉络、法治困境与海洋法权》

据材料,围绕“近代国际海洋法权的变迁”自拟论题,并加以阐释。

材料一 1872年9月,在容闳等人的催动和运作下,中国最早的官派留学生——第一批30名留美幼童到达美国西海岸的旧金山。对此,《纽约时报》刊发了一则题为《清国留学生抵达旧金山》的消息:“旧金山,9月13日电:昨天到达这里的30名清国学生都非常年轻。他们是很勤奋和很优秀的小姐(因有辫子被美国记者误解)和绅士,容貌俊美,要比任何在这之前曾到美国访问的清国人都好看得多。”

——摘编自1872年9月13日《纽约时报》

材料二 1881年,基于各种历史因素,中国最早的官派留学生(共四批)——120名留美幼童被清政府勒令归国,大清第一次留美教育事业夭折。清廷撤回留学生的决定传到美国,以耶鲁大学校长朴德为首的众多美国知名人士联名上书清朝总理衙门,痛陈其不当:“贵国派遣之青年学生,自抵美以来,人人能尽用其光阴,以研究学术,以故于各种科学之进步,成绩极佳。论其道德,尤无一人不优美高尚。职是之故,贵国学生无论在校肄业,或赴乡村游历,所至之处,咸受美人之欢迎,而引为良友。盖诸生年虽幼稚,然已知彼等在美国之一举一动,皆与祖国国家之名誉极有关系,故能谨言慎行,过于成人。美国少数无识之人,其平日对贵国人之偏见,至此逐渐消灭,而美国人对华之感情已日趋于欢洽之地位。”

——摘编自容闳《西学东渐记》

结合史实,谈谈你对中国早期留学运动的认识。材料 有学者根据人类文明发展水平,将人类社会发展进程主要划分为三个阶段,具体划分如下

| 时间 | 发展阶段 | 典型特征 |

| 公元前1万年— 公元前3千年 | 生存大革命 | 农业、畜牧业产生;新石器革命 |

| 公元前3千年— 1600年 | 交流大革命 | 文字、数学等科学起源;青铜、冶铁技术发展;文明对外传播交流 |

| 1600年—今 | 效率大革命 | 机器、科学革命;新能源、新动力;现代信息革命 |

——摘编自时斗等《用科技改变人类社会的进程为标准划分历史阶段》

请对上述任一阶段的划分提出你的看法(赞成、质疑、修改皆可),并运用相关史实加以论证。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

材料一 秦汉之际,作为治国理念的各派思想可以概括为,经由“一断于法”一变为“崇尚黄老”再变为“独尊儒术”三个发展阶段。汉代对法律的改革集中体现为“春秋决狱”,而不是对法律制度本身进行修正。一方面,汉初的刑罚制度改革表现出较为鲜明的轻刑主义倾向;另一方面,“春秋决狱”以“原心定罪”为原则,在法条不周或人情与法条产生冲突的情况下,直接以儒家经典作为审判依据,或依据儒家经典所倡导的精神对犯罪者施以相应刑罚。由于秦汉之际的“法治”继受关系,“春秋决狱”最初的前提条件是法无明文或疑狱,但后来很快发展成为司法的时尚,以至于制定法被虚置。

——摘编自张拥军《骤变与渐变:秦汉之际的法律儒家化》

材料二 明太祖重视总结历代法制的经验,他命人制定的《大明律》是“准唐之旧而增损之”,按六部体制分成吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律,加上卷首的名例律,共七篇460条,在内容上不仅有唐宋令中已有的吏治、礼仪等规定,在刑令部分则规定了诸多刑事处罚的原则,如“十恶”“八议”“刑具”“留存养亲”等。明太祖认为自己制定的常法可保子孙统治无忧,作出“一字不可改易”的祖训,并规定常法之外的例则可随时势变化而调整,是为“权宜之法”。作为补充,明太祖还根据“刑乱国用重典”的思想,亲自编订《大诰》四编,其中汇编了以酷刑惩治官民过犯的案例,以及各种峻令和训诫。此外,他还下令将《大诰》作为国子监学和科举考试的内容。

——摘编自李贵连程晶《从令到例:论明代律例法律体系的生成》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉代法律与秦代法律不同的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明初法律制度改革的突出特征并说明其积极影响。