材料一 14世纪至16世纪,文艺复兴运动兴起,资产阶级思想家并没有单独提出理性主义,但他们把理性贯穿于人文主义的整个内核并置于崇高的地位。……人文主义者用“人性”来反对神权,竭力歌颂人的价值。……提出幸福就在人间,肯定现世生活,肯定人应当追求凡人的幸福,即爱情、财富和荣誉。……人文主义者认为,人类应当按照自己的本性生活,享受现实的物质生活和精神生活。

——摘编自李晓燕《浅议西方文化对“理性”的探讨》

材料二 启蒙运动对社会影响的程度是巨大且深刻的,对理性思想的高扬使它实现了西方思想和文化向现代的转换。经历了启蒙运动的西方文明再也不同于从前。占主宰地位的专制主义政治制度陷入了守势,要求废除王权,建立民主政体,还政于民成为西方社会政体的主流。要求在政治上和经济上的自由和平等成为随后西方人民斗争的动力和目标,一个具有极大进取精神和不断发展的西方社会出现在了人类舞台上。

——摘编自徐新《西方文化史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴时期人文主义的内涵。(2)根据材料二并结合所学知识,指出启蒙运动时期欧洲“不同于从前”的表现,并分析启蒙运动的影响。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一明代内阁自始至终只是皇帝的私臣,只是政务的补助机关,一切公文都以皇帝名义发布,但内阁制度在明代仍有一定程度的作用。太祖废相后,君主成为实际的行政首长,一切大政均须亲力亲为。……虽然在辅政方面,确能发挥积极的作用,但明代内阁大学士地位不足当宰相之任,且其本职亦只是侍从备顾问。后来内阁获取票拟之权,亦只是在幕后协助皇帝处理国政,属皇帝秘书而不是名正言顺的宰相,……就权责而言,内阁始终不是法定的最高行政机构,首辅亦非法定的最高行政首长,六部也不是它的法定直接下属,而由君主独掌命令大权。内阁所持有的权力,出自皇帝授予。因此,内阁有否作为,全视皇帝的作风而定,故历朝内阁的权力都有所不同。

——摘自《试述明代内阁制度之由来、演变、作用、流弊及影响》

材料二(西方)内阁最早出现于英国,……16世纪~18世纪初的内阁还只是处于萌芽状态,最初只是国王与大臣共商国事的会议。一直到英国的乔治一世担任国王期间,由于不会说英语,开始很少参加内阁会议,反而由大臣主持,这样就首开英国内阁制的先声。1721年,英国议会下院多数党领袖沃波尔出任内阁首相,内阁正式形成,后来不断发展完善。英国的内阁主要由首相提名成员名单,国王批准成立,内阁名义上对国王负责,但实际上要对议会负责,……内阁由首相主持,是英国政府的核心,是行政决策机构。

——摘自《浅议中英内阁制度》

(1)根据材料一,概括明代内阁的特点。结合所学知识,分析内阁设立的作用。

(2)根据材料二,指出18世纪后英国内阁发生的变化,结合所学知识,说明此变化所带来的影响。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——姜德成《明代内阁制浅议》

材料二威廉统治末年,内阁成员的相对固定化以及内阁会议召开的惯常化,促使内阁完成了从私密状态向公开状态的转变,笼罩于其上的神秘面纱被慢慢揭去了。与此同时,内阁也逐渐完成了从君主御用咨询决策机构向国家最高决策和行政机构的过渡。内阁的公开化、正式化以及内阁与议会、政党的关联,使得内阁的合法性逐渐增强,人们对于内阁的认可程度越来越高。此时,一个与内阁有关的新术语,即“政府”开始出现。议会辩论中,“新政府”“上届政府”“现任政府”等常被议员们提及。而这里所谓的“政府”,实际上就是“内阁”,二者之间几乎可以通用。由此表明,内阁已开始取代枢密院而转化为实际上的中央政府机构,在罗威尔看来这是过去两百年间“文明世界所发生的行政机构的重大改革之一”。

——刘金源《论近代英国内阁制的形成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的特点和内阁对明代政治建设的意义。

(2)根据材料二,概括威廉统治末期英国内阁发生的变化。并比较明代内阁和英国内阁在行政权力方面有何不同。

4 . 人文主义是世界思想文化领域的瑰宝,推动了人类历史的发展。阅读下列材料:

材料一:希腊神话用神的形象体现人的智慧和力量,体现出古典人本主义。……人类对于自然相对独立,对于自身社会具有一定的自主权……人不是社会与国家的消极附属品,而是宇宙中万物的尺度。

﹣﹣杨师群《中西方上古宇宙观及相关文化之比较》

材料二:

材料三:文艺复兴中人们重视人的价值、重视现世的生活以及反对“权威”的精神,都在当时人中间唤起了对于天主教会及其神学的怀疑及反感。……文艺复兴运动培养了大批人才。这些人中有的被称为基督教人文主义者、人文主义泰斗,有的被誉为宗教改革的先驱,他们在各自不同的领域对宗教改革运动的发生和发展起了巨大的作用。

﹣﹣林涛《浅议文艺复兴对宗教改革的影响》

材料四:(启蒙运动)在宗教方面,主要口号是“砸烂可耻的东西”,即消灭宗教的狂热和不容异说。……在政治方面,哲人们也有一个关键性的用语﹣ “社会契约”,……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从。”

﹣﹣斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)材料一反映了古希腊哪一学派的主张?分析其产生的社会根源?

(2)据材料二,指出拉斐尔的圣母像与中世纪相比,在立意上有何变化?

(3)据材料三并结合所学知识,分析“天主教会及其神学”遭到“怀疑及反感”的原因。

(4)据材料四,概括启蒙运动的思想主张。与材料三相比,人文主义有何新的发展?

材料一 历史上黄河六次改道年表

| 次数 | 时间 | 概况 |

| 第一次 | 公元前602年 | 暴雨冲毁堤坝,河水从东北方向流经山东西北部,再进入河北,从沧州入渤海 |

| 第二次 | 公元11年 | 新莽时期政局不稳,河决后王莽为防止河水北流冲灌家乡,刻意放任,造成河水肆意泛滥,从滨县、利津入渤海 |

| 第三次 | 公元1048年 | 战乱频繁,黄河年久失修,在河南濮阳东岸决口,向北流入卫河河道,从天津入海 |

| 第四次 | 公元1128年 | 东京留守杜充为阻止金兵南下掘开河堤,黄河自此分北流、南流入渤海、黄海 |

| 第五次 | 公元1494年 | 右副都御史刘大夏筑太行堤以断北流,使黄河全河入淮 |

| 第六次 | 公元1855年 | 河堤年久淤积增高,河床渐成地上悬河,遇洪水频发,防御不慎,即成决口,河水自利津入渤海 |

——据岑仲勉《黄河变迁史》改编

材料二 我国人民为防治黄河水害和开发黄河水利,进行了长期艰苦的探索。公元69年,汉明帝任用王景治理黄河,成效显著,史称“王景治河,千年无恙”。唐宋时期疏于治理,致使黄河在整个淮河流域频繁摆动。元代,贾鲁创造性地采用“疏、浚、堵”并举的方法在黄河主汛期开工治河,有效化解了黄河水灾、漕运安全、盐场安全等三大问题。明代,经刘大夏、潘季驯治理后黄河灾害大为减少。清代靳辅继承了潘季驯的治黄思想,通过疏浚河道、坚筑河堤等举措,使黄河全部归入正流,南北运河畅通无阻。

——摘编自董永立、杨明《历代黄河及郑州段的治理概说》

(1)指出历史上黄河频繁改道泛滥的原因。(2)探讨黄河治理的意义。

材料 15、16世纪英国的儿童读物大多为礼节手册和训诫书,旨在用基督教教义教导孩子。18世纪后期,英国涌现了一批专为儿童创作的作家,他们往往将儿童文学作为教育儿童的手段,以期将儿童培养成符合成人理想的人,因而作品往往是寓含道德训诫的故事,说教性强。19世纪,在道德训诫故事的基础上,丰富多样、极具趣味性的儿童文学作品大量出现。

19世纪英国儿童文学代表作品

| 类别 | 主要作品 | 塑造的儿童形象 |

| 童话类 | 《金河王》《公主与妖魔》《北风的背后》《哈默林的花衣吹笛人》 | 勤劳、勇敢、善良、诚实 |

| 苦难类 | 《水孩子》《流浪儿》《雾都孤儿》《大卫·科波菲尔》 | 贫困、孤苦无依 |

| 探险类 | 《捕鲸者彼得》《远在南美的大草原》《金银岛》 | 勇于冒险、追求财富 |

| 知识、科幻类 | 《蜡烛的故事》《时间旅行机》《摩若博士岛》《星际战争》 | 热衷科学、追求真理 |

| 幻想类 | 《爱丽丝漫游奇境》《荒诞诗集》《一个孩子的诗园》 | 富于想象、滑稽怪诞 |

——摘编自钟雅璇《论十九世纪英国儿童文学的人文关怀与游戏精神》

概括19世纪英国儿童文学的特点,并分析其成因。民国历史教科书中的“中华民族”

1912年9月,《中华中学历史教科书·本国之部》作为教科书首次使用“中华民族”说法,它既强调汉族的主体地位,也说明其他各族(五族)与汉族共同构成中华民族实体。同时期的《共和国教科书·新历史《新制本国史教本》等书虽大力宣传“五族共和”观念,但均用“中华民国”表述民族实体,“中华民族”并未成为首选。

1923年,《初级中学历史课程纲要》成为民国时期第一个使用“中华民族”表述民族实体的历史课程纲要。依据纲要编订的《现代初中教科书本国史》将五族扩大为七族,华族为主体,注重各民族的分合、发展及民族间关系的阐述。1929年,《中小学课程暂行标准》施行,“中华民族”一词在历史教科书中频繁出现,内涵也更加丰富,并与“中国民族”“华族”等词汇并用。

1932年,《中小学课程暂行标准》强化并凸显民族叙述,中小学教科书纷纷以“概念”的形式使用“中华民族”一词。1940年,国民政府教育部修订初高中课程标准,明确了“中华民族”的核心概念地位,并强调“中华民族演进”“民族融合与扩大”“全民族团结”“近代所受列强之侵略与原因”“中华民族之形成与现在之复兴”等内容的讲述。“中华民族”正式成为族名,得到了国民政府的认可。抗战胜利后,仍作为教科书的核心概念保留并传承。

——摘编自杨梅《民国历史教科书中“中华民族”一词的概念史解读》

对民国历史教科书中“中华民族”这一概念的发展演变进行解读。材料一 同一种制度,在不同的时期对一个国家的发展会有不同的影响。在初创时期,它可能是一个好制度,但由于社会条件的变化、形势的变化,到了后期,它如果不随之调整,就有可能走向反面。

——摘编自冯钺《近代西方国家政治制度的发展轨迹》

材料二 中国古代重大制度在不同时期的表现

| 政治制度 | 初创时期 | 后期 |

| 分封制 | 周王是天下共主,诸侯要定期向周天子进贡、服从命令、拱卫王室 | ① |

| 专制主义中央集权制度 | ② | 形成宦官专权,朋党之争,废除丞相制度,增设军机处 |

| 科举制度 | 以进士和明经两科为主,后又增设武举和殿试 | ③ |

(2)任选材料二中的一项政治制度论证材料一的观点。

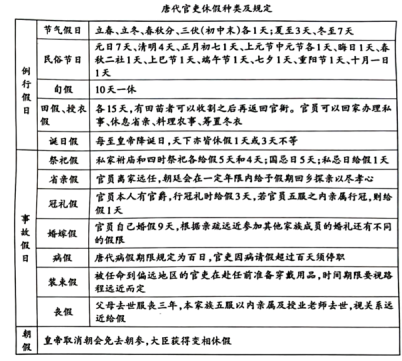

——摘编自王利利《唐代官吏休假研究》

(1)根据材料,概括唐代官吏休假制度的特点。(2)分析唐代官吏休假制度的影响。

可可的传播巧克力源于中美洲热带雨林中的可可豆。

12世纪,玛雅人用捣碎的玉米和可可制成咸味的饮料。

13世纪,阿兹特克人征服玛雅人,从他们那里引种可可,学会了食用可可并加入辣椒及各种香料,创造出丰富多变的口感。

16世纪初,西班牙殖民者将可可引入欧洲,将可可豆磨成了粉,加入水和糖,加热后制成的饮料称为“巧克力”,成为社会上层人士显示地位的饮料,可可豆也成为美洲殖民地最主要的出口农产品之一。

17世纪中期,“海上马车夫”荷兰垄断了可可贸易;同一时期,巧克力征服了整个欧洲,人们在饼干、冰激凌、糖果中大量使用巧克力。

1752年,荷兰东印度公司的船只“盖尔德麻尔森”号沉没,当时该船只总共运载了22.5万件来自中国的瓷器,其中巧克力餐具19535件。

1765年,巧克力进入美国,被本杰明·富兰克林赞为“具有健康和营养的甜点”,成为大众食品。

——摘编自【意】吉吉·帕多瓦尼等《巧克力百科全书》

(1)根据材料信息,写出可可(巧克力)传播路线。(2)依据材料并结合所学,对可可(巧克力)的传播过程作出合理解释。