材料一 明中期起,以“南京布”为代表的棉纺织业取得了巨大发展。同时,中国棉布迅速打开了国际市场,成了直追瓷器、丝绸的出口商品。棉布与丝绸一起,构成了早期马尼拉中转贸易的大宗商品。英国东印度公司在十八世纪的三十年代首次贩运“南京布”,到了八十年代,公司每年贩运两万匹到英国本土,到十九世纪初更扩大到二十多万匹。

——摘编自范金民《明清社会经济与江南地域文化》

材料二

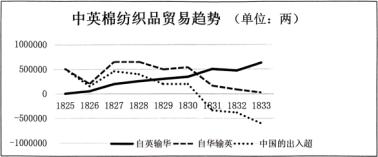

——据罗兴连《消费竞争生产变革》等资料

(1)据材料一并结合所学知识,简要说明“南京布”畅销欧洲的主要背景。(2)据材料二并结合所学知识,指出19世纪二三十年代中英棉纺织品贸易格局的变化,并简析变化原因。

材料时序性是历史学科的基本特征,人类历史纷繁复杂,一切历史都是在时间的长河中产生的、发展的、结束的。在具体的历史教学语境下,时序意识的表现之一就是在时间的背景下把握历史的变迁与延续、原因与结果。

下表所示为世界近代史上的若干关键词。

“全球航路的开辟”“文艺复兴”“宗教改革”“近代科学的兴起”“启蒙运动”“资产阶级革命”“资本主义制度在全球确立”“工业革命”“马克思主义的诞生”“资本主义世界体系的形成”“亚非拉独立运动” |

——摘编自李秦苏《例谈高中历史教学中时序意识的培养策略》等整理

从材料中任选两个或两个以上处于“同一时间背景下”的关键词,据此自拟一个具体的论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,前后关联,史论结合。)材料一 表1宋代进士人数统计表(部分)

| 地区 | 路 | 北宋 | 南宋 |

| 东 南部 | 两浙东路 | 911 | 3900 |

| 两浙西路 | 1444 | 2202 | |

| 江南东路 | 958 | 1738 | |

| 江南西路 | 1225 | 2636 | |

| 福建路 | 2600 | 4525 | |

| 北部 | 京畿路 | 73 | |

| 京东东路 | 5 | ||

| 京东西路 | 35 | ||

| 京西南路 | 7 | 2 | |

| 京西北路 | 73 | 1 | |

| 河北东路 | 45 | 2 | |

| 河北西路 | 32 | 1 |

——据乔亦婷《宋代进士的时空分布及成因》

材料二 表2宋代科举取士情况简表

| 科举取士人数 | 宋代平均每年取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。 |

| 进士出身背景 | 据《宝佑四年登科录》所载,仅该年录取进士601人,其中官僚出身的184人、平民出身的417人。 |

| 担任高官比例 | 北宋的71名宰相中,有64名为进士或制科出身,除去一些特殊情况,真正不由科举而任宰相者,仅有3人。 |

——据张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》

材料三 国家取士之制,比于前世,最号至公……尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间……情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——摘自欧阳修《论逐路取人札子》

根据材料并结合所学知识,概括宋代科举取士的特点并说明原因。

| A.罗马帝国灭亡的原因 | B.欧洲统一局面的再次形成 |

| C.中古欧洲的阶层划分 | D.欧洲封建制度出现的背景 |

材料一 第11章跨越第8道门槛(公元1700~1900年),目录如下:

| 11.1门槛8:现代世界 门槛8的理论基础 为什么是英国和西欧?全球背景 11.2英国的社会、农业和工业革命 社会关系的变化,农业变化、工业中的革命 11.3工业革命的传播 西欧、美国、日本和俄国 11.4政治革命:现代国家的兴起 法国:第一个现代国家 其他地方的现代国家(英国、美国、德意志) 11.5两个世界的出现一发达世界和发展中世界 正式和非正式的殖民地 西方的安抚思想 阐释帝国主义和两个世界 11.6工业革命的其他影响 |

材料二 为什么是英国和西欧?全球背景

视角1推动英国开启工业化的重要因素,就是正在变化的全球气候。大约1250年到1900年间,即通常所说的小冰期,世界许多地区温度下降,原因似乎是普遍的火山喷发以及大气中二氧化碳和甲烷含量的减少。为了取暖,世界各地的人们只得烧掉更多木材,英国人耗尽了小岛上的森林,被迫想办法更加有效地开采煤炭。

——以上材料均摘编自美国学者大卫·克里斯蒂安《大历史·虚无与万物之间》

(1)根据材料一并结合所学知识,为该书“第11章”重新拟写一个主题,并从“11.2~11.6”中任选两节目录进行阐述。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明视角1与英国迈向工业化的关系,并从其他视角再举一例说明英国开启工业化的原因。

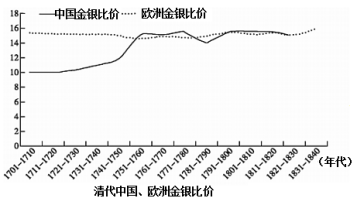

| A.白银流入中国的原因 | B.清朝税制改革的背景 |

| C.中国外贸入超的影响 | D.清朝封建经济的繁荣 |

| A.科学社会主义理论形成 | B.资产阶级政治体制的确立 |

| C.工业革命后城市化进程 | D.早期社会保障制度的建立 |

材料一 先秦儒学是在特定的时代气候之下,植根于前代文化的丰厚土壤而成长起来的。它既承担着前代文化传统传承接续的历史使命,也必须回答当时社会所面临的实际问题。春秋时代剧烈变化着的中国社会,在政治、经济、军事、伦理、文化等方面都向当时的思想家们提出了许多迫切需要解决的现实问题。这些问题大多是由于生产力发展到一定水平之上以后,人群之间的社会关系、社会交往、社会组织日趋复杂化而引发出来的,而其核心问题是社会政治与伦理道德问题。这也是先秦儒学所要着重解决的问题。

——摘编自徐克谦《先奏儒学及其现代阐释》

材料二 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

材料一 作为工业化社会进程中城乡差距扩大、医疗资源分布不均的历史产物,乡村医院的兴起可谓是应社会需求而生。19世纪兴起的各类医疗机构为乡村医院的发展奠定了社会基础,新兴的接受过相关医学教育的全科医生数量大幅增长,为乡村医院提供了人员保障,民众对于医疗服务和机构的现实诉求为乡村医院的兴起提供了现实土壤,而国家对于扩充病床的宏观需要则为乡村医院的兴起提供了制度环境。于是,乡村医院逐渐在英国各地建立起来。乡村医院往往规模较小,内部设备简单合理,造价低廉,除主治医生外,通常配有一名护士、若干女佣,她们通常来自周边农村,工资较为低廉。随着20世纪中期英国全国医疗服务体系的建立,乡村医院很好地完成了它的历史使命,逐渐淡出历史舞台。

——摘编自傅益东《论19世纪英国乡村医院的兴起》

材料二 1745年2月,首个牛瘟病例在埃塞克斯郡被发现。英国政府于1745年11月25日颁布首个针对埃塞克斯郡这一郡枢密令,提出了应对措施。后来,在议会的授权下,枢密院不断发布新的枢密令。1746年12月,英国政府应对牛瘟的政策框架基本成型。此后,英国政府又陆续颁布多个枢密令,或对旧有规定做出改动,或制定新的措施,不断完善以上这个框架。尽管英国政府出台了众多措施来遏制牛瘟的传播,但效果并不理想。

——以上材料均摘编自任有权《英国牛瘟与政府干预(1745~1758)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国“乡村医院”出现的背景。

(2)根据材料二和所学知识,从英国的国家体制的角度分析其应对“效果并不理想”的原因,结合我国抗击新冠疫情的成功经验,给我们留下什么启示?

材料一 宋初承袭的是晚唐五代藩镇一郡一县的政区统辖模式,藩镇之长官节度使是事实上的高层政区首脑。太祖立国之初,即罢诸强藩典中央之兵,次则集天下精兵于京师,以削弱藩镇之力量。太宗时所有统县政区都直属中央。取消高层政区的后果,是中央难以因地制宜地处理数以百计的统县政区的行政事务,中央政策在地方之执行又缺乏有效监督。此后,转运使成为高层地方行政组织。

——摘编自余蔚《宋代地方行政制度研究》

材料二 大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮,兵甲,屯种,漕运军国重事,无不领之。”朱元璋认为这无疑会对其新王朝构.成潜在的威胁,便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。但其不可克服的缺陷也日益凸显:地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——摘编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

结合材料和所学知识,概括指出宋.明后来调整地方行政制度的相同原因,并请说明宋、明地方行政制度演变的特点。