1905年:小年份,大时代

一场“局外中立”的战争:日俄战争

1905年的日俄战争以中国为战场,而作为战场主人的中国却宣布了“局外中立”,是世界历史上少见的特例。同时,日俄战争的胜负,以实例向中国人“证明”了立宪优于专制,结束了以俄国还是日本为学习典范的长期争议 |

一纸寥寥数语的诏令:废除科举制度

1905年,清廷发布上谕,“所有乡会试一律停止,各省岁科考试,亦即停止”。这寥寥数语,宣告了科举制的终结。 |

一曲“革命军中马前卒”的泣歌:邹容之死

1905年,《革命军》作者邹容因大力宣扬反清爱国的革命思想,遭到清政府和租界当局的追查与迫害,死于狱中,年仅20岁。 |

1905年,孙中山在伦敦拜访严复,就如何改造中国的问题进行会谈。严复认为,“中国民品之劣,民智之卑,即有改革,害之除于甲者将见于乙,泯于丙者将发于丁。为今为计,惟急从教育上着手,庶几逐渐更新也”。孙中山不同意严复的主张,他说,“俟河之清,人寿几何?君为思想家,鄙人乃实行家也”。 |

1905年,担任同盟会评议员的朱执信在《民报》发表了《德意志社会革命家小传》,介绍马克思等人生平及主张。同年,孙中山在欧洲与第二国际执行局主席举行会谈,第二国际的档案材料中还记载着孙中山在会谈时说的“我是中国的社会民主党人”等语。 |

(2)通过1905年的历史迹象,指出当时中国救亡图存的路径。

| A.夏朝已经有了国家权力机构 | B.夏朝已出现中央集权制度 |

| C.夏朝已出现分封制和宗法制 | D.夏朝的皇帝实行嫡长子继承制 |

| A.东西方的物品交流速度加快 |

| B.海上丝绸之路得到稳步发展 |

| C.我国可用食物种类更加丰富 |

| D.中国与美洲开始了直接往来 |

| A.增强与诸侯争霸的实力 | B.提高冶铁铸造技术 |

| C.促进土地的开发与利用 | D.变革土地所有制度 |

| A.第二次鸦片战争 | B.太平天国运动 |

| C.三元里抗英 | D.义和团运动 |

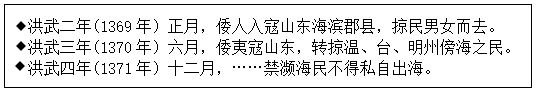

| A.防御倭寇骚扰 | B.封锁日本经济 | C.限制海外贸易 | D.打击走私活动 |

《史记》的记载

二世元年七月,发闾左(贫苦农民)適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”……陈胜乃立为王,号为张楚。

——司马迁《史记·陈涉世家》

秦简律条

“御中发征,乏弗行,赀(罚款)二甲,失期三日到五日,谇(斥责);六日到旬,赀一盾;过旬,赀一甲。……水雨,除兴(免除劳役)。”——云梦秦简(1975年出土于湖北云梦的秦墓竹简)《秦律十八种·徭律》

对秦亡原因的探讨

汉初总结秦二世而亡的教训,最集中的是“举措暴众”。所谓“举措”,主要的指对外战争和大规模的非生产性的工程建设;所谓“暴众”,主要的指严刑峻法。诸如董仲舒等知识分子则比较强调“暴众”……而诸如刘邦、吕雉、刘恒(汉文帝)这些当权者们则认为,“举措失当”……才是秦二世而亡的主要原因。

——栗劲《秦律通论》

自秦以来,有乱无治,甚至夷狄灭国,“是废封建之罪也”……“天下不能一人而治”。

——黄宗羲《留书·封建》

(1)《史记》记载“陈胜等因‘失期,法皆斩’而起义”,云梦秦简《秦律》出土后,学界对《史记》记载的真实性提出各种可能性的解释。对此谈谈你的看法。(2)对“秦二世而亡”原因的不同结论作出合理的历史解释。

| 《梨俱吠陀》 (成书于公元前1500—前900年) | 《大唐西域记》 (成书于公元646年) | |

| 婆罗门 | 祭司 | 净行(祭司) |

| 刹帝利 | 武士 | 王种 |

| 吠舍 | 农民 | 商贾 |

| 首陀罗 | 奴隶 | 农人 |

| A.阶层固化有所打破 | B.等级差异的制度化 |

| C.经济结构发生变动 | D.种姓制度长期存在 |

9 . 阅读材料,回答问题。

中国古代外来作物的传入两汉至隋唐时期,随着陆上丝绸之路的开辟和畅通,一批西亚乃至北非、欧洲特有的农作物品种被传入中国境内。如葡萄、石榴、西瓜等水果,深受人们的喜爱;菠菜、胡萝卜、黄瓜、大蒜等也成为重要的蔬菜。本土种植的一些蔬菜品种则被取代。15世纪末,哥伦布“发现”美洲大陆开启了美洲与其他大陆之间的农业交流。据《农政全书》记载,最早引种在福建、广东一带的番薯成为当时重要的救灾农作物,“无患不熟,闽广人赖以救饥”。进入清代中后期,番薯因其耐瘠高产的种植特点,迅速成为民众重要的主食来源。在某些地区,番薯甚至取得了与“五谷”类似的地位。此外,美洲原产的蔬菜类作物也大量传入中国,如辣椒、番茄、南瓜等成为中国人新的食物选择。辣椒“有辛味,可调理食味,乡人多嗜食之”;南瓜、番茄等在传入中国后,也纷纷取得了类似的地位。

——摘编自王思明《中国食物变迁之动因分析——以农业发展为视角》

根据材料并结合所学知识,以“中国古代外来作物的传入”为题撰写一篇历史短文。(要求:逻辑清晰、论证充分、表述成文)

| A.重农抑商政策松动 | B.农产品商品化程度提高 |

| C.农业生产出现衰退 | D.人口变动粮食需求减少 |