材料一 曾侯乙编钟于1978年出土于湖北随州曾侯乙墓,是战国早期曾国国君的一套大型青铜礼乐重器。两周时期,礼乐制度发达,钟文化也蔚为大观,曾侯乙编钟正是这种礼乐文化集大成的产物。编钟的铸制集中反映了范铸技术的新水平。全套编钟共65件,钟架长7.48米、高2.65米,钟体总重量达2500多公斤,是名副其实的编钟之王。编钟及钟架、钟钩上共有铭文3755字,内容为编号、记事、标音及乐律理论,称得上是中国最早的音律学专著。对编钟的研究,印证了七声音阶、十二律、十二个半音体系、一钟双音、和声概念在中国先秦的存在。同时,这些文字也是楚系文字的重要组成部分,其书法总体偏于美术化,是南方花体篆书的典型。

——摘编自刘玉堂、张硕《文化史视野下的曾侯乙编钟》

材料二 在唐宋时期。家训得到了充分的发展和重视,出现了家训的范式,并且在方法上、形式上得到了进一步的丰富和发展,形成了相对系统的家法和族规,从而家训开始以一种系统化的形态出现。同时儒学的重新整合和复兴,为唐宋时期家训的理论化奠定了思想基础。……新儒学的出现,使唐宋家训开始理论化,从而为唐宋家训由上而下的系统发展提供了理论上的准备。

——摘编自陈志勇《唐宋家训发展演变模式探析》

材料三 新文化运动将鸦片战争以来国人追求思想解放的潮流提升到了“对传统求解放”这样更加自觉和深刻的层面上来。同时,长期积累的盲从西方的非理性倾向也被放大了。“对西方求解放”这一新的诉求的提出,不仅是欧战后西方现代思潮变动的影响所致,更重要的是体现了新文化运动对自身的可贵超越。

——摘自郑师渠《完整理解五四新文化运动的思想解放内涵》

(1)根据材料一、概括曾侯乙编钟所体现的中华文化元素。结合所学,指出商周时期青铜器铭文的史料价值并简述该时期青铜铸造业发展概况。

(2)根据材料二、简要指出唐宋时期家训呈现的新特征。结合所学,分析“新儒学”对宋朝基层教化所起的作用。

(3)根据材料三、结合所学,分别指出新文化运动时期“对传统求解放”和“对西方求解放”的主要表现,并分析新文化运动实现“可贵超越”的原因。

材料一 自公元前219年始,秦始皇数次东巡,“群臣诵功,请刻于石”,遂在泰山等地刻石勒铭。这些铭文叙述了秦始皇因六国“贪戾无厌,虐杀不已”,于是“禽灭六王”“平一宇内”,实行了“器械一量,同书文字”等政策;秦始皇“作制明法”“不懈于治”“专隆教诲”“忧恤黔首”,官员“各知所行,事无嫌疑”;“六合之内”出现了“黔首安宁”“不用兵革”“男女礼顺”“莫不受德”“承顺圣意”的景象。

——据《史记》等

材料二 公元14年罗马帝国首位皇帝奥古斯都去世,其生前自述被铭刻于陵墓入口处,主要内容为:奥古斯都“恢复了为派系势力主宰的共和国的自由”,平定高卢、西班牙等地战乱;多次为罗马平民发放金钱和粮食,“举办角斗表演”;复兴罗马传统,“修复了八十二座诸神之庙宇”;“解除了海上的海盗威胁”,“将罗马人民的所有行省”的边界扩大了。铭文强调奥古斯都的最高权力源于元老院和罗马公民的授予。该铭文后被诸行省传抄。

——摘编自张楠、张强《<奥古斯都功德碑>译注》

(1)根据材料,分别概括秦始皇刻石与奥古斯都功德碑呈现的帝王形象。(2)根据材料并结合所学知识,分析秦始皇刻石与奥古斯都功德碑出现的共性原因并说明两者共同的史料价值。

| A.出土文物可以用来检验传世文献的可信度 |

| B.传世文献在史料价值上远高于出土文物 |

| C.对商王世系的研究考古界一直存在着争议 |

| D.出土文物能够更全面地揭示历史的真相 |

| A.华夏认同观念增强 | B.夏统治区域范围较大 |

| C.战国时期水患频发 | D.传说故事无史料价值 |

材料一 第二次鸦片战争后,清政府允许传教士前往内地传救:同时,列强政府为加紧侵略大量任用熟悉中国情况的传教士。西方商人为利用传教士刺探经济情报,也对其进行资助。以丁韪良为代表的一部分传教士企图靠影响中国上层来传播基督教。1872年,英国和美国传教士在北京创办了华北地区第一个外国报刊《中西闻见录》。该报从创刊至1875年8月停刊,共36期,主要用于免费赠送给北京的政府官员。其内容主要与近代科技相关,同时也有大量的国际国内新闻报道。该报虽然发行时间短,发行量也不大,但流传范围很广,影响颇为可观。

材料二 在《中西闻见录》的49篇有关中国的报道中,中国被刻画成一个“病者”形象,而这个“病者”也是一个彻底分裂的“两面派”:一方面,中国是一个贫穷,迁腐、不擅创新、连守旧制的落后者:另一方面,中国国内的一小部分人已经开始承认这个国家处在病态当中的事实,并着手寻医问道,为了让国家摆脱落后挨打的现状而不断地奔波着、努力着。

——以上材料均摘编自朱世培《《中西闻见录)研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《中西闻见录》创办的背景,并分析其史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出一小部分人“寻医问道”代表的历史事件,并对这一事件进行评价。

| A.个人回忆的史料价值不高 | B.综合多种史料即可得出合理结论 |

| C.探寻历史真相需多元互证 | D.最新的研究成果更接近历史真相 |

| A.脱离史料也可进行历史研究 | B.打开思路利于历史研究开展 |

| C.今人的研究成就远高于古人 | D.传世文献价值低于出土文献 |

材料一 《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是一部阿拉伯民间故事集。故事来源现已无从考查,一般认为是在波斯语的《一千个故事》的基础上逐渐吸收埃及、伊拉克和印度等国的故事而形成的。这些故事从8世纪起不断得到丰富和提炼,于16世纪定型,流传于世界各国。很多音乐、绘画、电影和文学作品都取材于这些故事,其中多数故事是各国人民喜爱的优秀古典作品,有些故事甚至家喻户晓,成为人们生活中的日常话题。

——摘编自《天方夜谭(译者序)》(中文版)

材料二 据考古发现,元上都宫城Ⅰ号建筑基址有一件石建筑构件,弧面阴刻有古阿拉伯文,内容与《古兰经》的部分章节中对穆罕默德的颂扬有关;现在在中国南方的泉州、扬州、杭州等地,仍有许多元代所建的伊斯兰教教徒的“圣墓”。

——摘编自张倩《试论蒙元时期的中西经济文化交流》

材料三 当欧洲文艺复兴时期的伟人们把知识的边界往前开拓的时候,他们之所以眼光能看得更远,是因为他们站在穆斯林世界巨人们的肩膀上。

——摘编自【美】尼克松《抓住时机——美国在只有一个超级大国的世界上面临的挑战》(1992年)

(1)分别阐述每则材料对研究阿拉伯文化的价值。

(2)综合上述材料,简述古代阿拉伯文化的影响。

(3)除上述材料之外,研究古代阿拉伯文化还可补充哪些类型的史料,请至少列出两种。

| A.西周时期以都城为中心的分等级统治体制 |

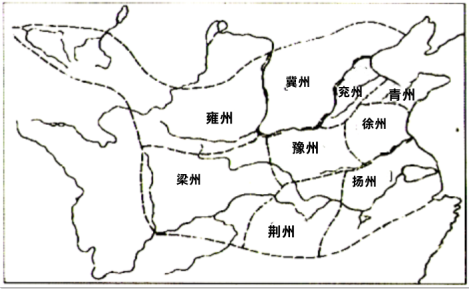

| B.“州”作为行政区划的历史开端 |

| C.战国时期以黄河中下游为中心的统一观念 |

| D.大禹时代的国家疆域及行政区划 |

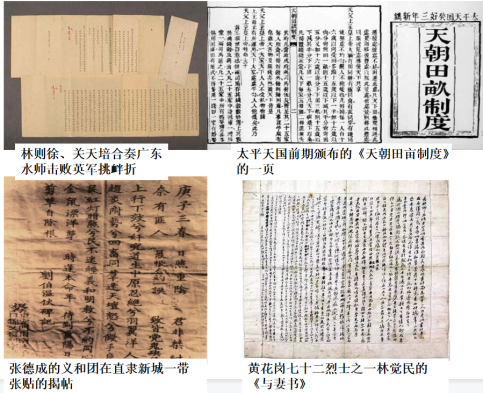

| A.上述史料因类型不同价值也不同 | B.近代经济发展是人民抗争的根源 |

| C.抗争取胜使清政府收回国家主权 | D.近代前期中国人民抗争呈多元化 |