| A.实物史料决定史学研究结论 | B.《汉书》内容更具史料价值 |

| C.考古成就利于探寻历史真相 | D.秦朝的原有认知不具科学性 |

材料

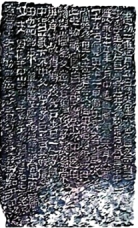

释文:建初二年正月十五日,侍廷里父老惮祭尊于季、主疏左巨等二十五人共为约束石券里治中。乃以永平十五年六月中造亻,敛钱共有六万一千五百,买田八十二亩。惮中其有訾次当给为里父老者,共以容田借与,得收田上毛物谷实自给。即訾下不中,还田,转与当为父老者。其有物故,得传后代户者一人。即惮中皆訾下不中父老,季、巨等共假赁田。它如约束。单侯、单子阳、尹伯通、锜中都、周平、周兰、□□周伟、于中山、于中程、于季、于季卿、于程式、于伯先、于图、左巨、单力、于稚、锜中卿、左□□、于思、锜季卿、尹太孙、于伯和、尹明功。注:大意是某乡侍廷里25户共同集资六万一千五百文,买田八十二亩。约定以其每年收益帖助当年里中因家訾较多,次当为里父老者。该人若因户訾降低,不再担任里父老,就应将田土转交给次当为里父老者。里父老若物故,则传其继承人(继为户主,继为里父老者)。如果里

——据杨际平《我国古代契约史研究中的几个问题》

(1)根据材料,概括指出“侍廷里父老惮约束石券”所体现的中国古代契约的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析“侍廷里父老惮约束石券”的史料价值。

材料一 史料一 考古学家发现,玛雅人、阿兹特克人的图画象形文字,石柱、石壁、石板上的刻字图画铭文中都有反映可可的图像刻画字。

史料二 1502年,哥伦布第四次远航探险来到中南美洲,据其《航海日志》记载,7月30日,西班牙船队抵达洪都拉斯北岸海外的瓜纳哈岛。在这里他们碰到一条又长又宽的独木舟,上面有二十多个桡夫和好几个像是商人或船主或酋长(家属)的男女乘客。“船舱”里放着各种东西和一大堆可可豆。

史料三 西班牙宫廷编年史家德奥维多在1532—1557年写成的《西印度自然通史》中描述了今尼加拉瓜地区的可可栽培:“他们在可可树行间也栽种其他树……它们长得高大,大小尺寸是可可树的两倍。它们保护可可树免遭太阳暴晒,用它们的枝叶造成一片绿荫。”

材料二 7世纪时,玛雅人在中美洲开辟建立了可可树种植园,以便集中栽培、管理、养护、收获。

11世纪时,玛雅人开始把可可豆用作计数的工具,并把可可豆当成钱币使用。

13世纪,墨西哥阿兹特克人征服了玛雅人,并强迫玛雅人用可可豆向他们纳税。

1502年,哥伦布从中南美洲获得了一些可可种子(即可可豆)并带回西班牙。这是可可(豆)首次进入旧大陆的欧洲。

1528年,征服阿兹特克帝国的西班牙殖民者科尔特斯最早把印第安式的巧克力饮料带到欧洲。

16世纪30年代,西班牙人将可可种植跨洋传入西非的比奥科岛(今属赤道几内亚),后来又从该岛传入非洲大陆。

18世纪时,英国人发明了一种安装在船上的微型玻璃暖房(温室),用以保护这些长途海上运送的可可树苗“盆景”(由于可可种子/可可豆在收获两周后会丧失活力,可可栽培在全世界的传播主要靠移植树苗或幼树)。一个暖房可容纳100~150株一年树龄的树苗。

19世纪时,可可树苗专用微型玻璃暖房曾广泛使用。

可可树的种子可可豆含有50%的脂肪,蛋白质含量较高,营养丰富,是制作巧克力的主要原料。今天,可可栽培已分布于非洲、美洲、大洋洲、亚洲60多个国家和地区,主要生产国有加纳、巴西、科特迪瓦、喀麦隆、印度尼西亚、马来西亚和厄瓜多尔,其可可产量占世界总产量的80%以上。主要消费国则有美国、德国、荷兰、英国、奥地利、俄罗斯、日本等发达国家。

改革开放以来中国的消费量也与日俱增,成为一个正逐渐兴起的可可消费大国。

——以上材料摘编自张箭《可可的起源、发展与传播初探》

(1)根据材料一的三则史料探究可可的历史,指出其史料价值,并作出合理推断。

(2)根据材料二,结合所学知识,围绕可可的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

材料一 考古工作者在江西仙人洞、吊桶环遗址,湖南玉蟾岩遗址发现了水稻遗存,距今约1.2万年;在浙江上山遗址发现了炭化稻米,距今1万年左右。新石器时代早期河南贾湖遗址证实,中国早在距今9000年时已有礼制活动。仰韶文化时期,开始出现礼器并形成相应礼制。中国象形文字的历史可以追溯到5000年前甚至更早。河南贾湖遗址的龟甲刻符,提供了8000年前早期先民开始探索文字的线索。在以郑州为中心的中原腹地不断发现仰韶文化时期的丝织品,这表明中国先民早在5000多年前已开始育蚕制丝。

——摘编自袁广阔《源远流长 博大精深——中华文明为人类文明进步作出重大贡献》

材料二 大约距今5000年前,黄河上游地区就接受了起源于西亚地区古文明的制作铜器、栽培小麦、饲养黄牛和绵羊等新的技术。与此同时,起源于史前时期中国的稻、粟、黍的栽培也向西亚和其他地区传播。特别需要指出的是,中华文明在接受了西亚地区传来的冶金术后,对其加以消化吸收,大约在距今4300年前的黄河中游地区发明了泥范铸造铜铃乃至青铜容器的技术。到了夏、商朝,青铜容器制作工艺技术得到突飞猛进的发展,形成了在世界上首屈一指的青铜文明。

——据王巍《中华文明探源工程——揭示中华文明起源、形成、发展的历史脉络》

材料三 2004年以来多家单位合作对甘肃省张家川县马家塬战国墓地进行了考古调查发掘,出土了罕见的金、银、铜、铁、玻璃、豪华二轮马车等殉葬器物,经过多学科联合攻关,揭示了丰富的历史文化信息,为研究西戎文化、秦戎关系、古代北方民族史、中国科技史以及中华文明多元一体格局演进历程等提供了新的实物证据。

——据杨维军《探索文明起源需要多方发力》

(1)结合所学知识,分析三则材料对研究中华文明的史料价值并说明你的依据。(2)综合上述材料并结合所学知识,简述实施中华文明探源工程的意义。

| A.该书是一手史料,史料价值高 | B.该书有艺术加工,史料价值低 |

| C.戊戌变法缺乏广泛的群众基础 | D.戊戌变法失败有其经济根源 |

材料一

史料一:马王堆一号汉墓简牍115号记有“唐(即“糖”)于类一笥(盛物品的竹器)”,112号记有“唐(糖)一笥”,竹笥中有“糖笥”木牌。

史料二:摩揭它,一曰摩伽陀,本中天竺属国……贞观二十一年(647年)始遣使者自通于天子……太宗遣使取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃沈如其剂,色味愈西域远甚。

——《新唐书》221上《西域列传·摩揭它》

史料三:嘉靖年以前,世无白糖,闽人所熬皆黑糖也。嘉靖中,一糖局偶值屋瓦坠泥于漏中,视之,糖之上白色如霜雪,味甘美,异于平日,中则黄糖,下则黑糖也。异之,遂取泥压糖上,百试不爽。白糖自此始见于世云。

——【清】刘献廷《广阳杂记》

材料二 约公元500年,古代印度佛典最早记载甘蔗、蔗糖的种植、制造和使用。8世纪,蔗糖经阿拉伯人广泛在欧洲大陆、北非传播。11世纪,欧洲糖价昂贵,只有王室、贵族才能享用。16世纪之前,地中海沿岸地区生产的蔗糖供应北非、中东和欧洲大陆。15世纪末,蔗糖生产中心开始从地中海沿岸转移到大西洋上的马德拉等群岛。17世纪初,葡萄牙几乎为整个欧洲供应来自巴西的糖。17世纪中期开始,伴随着加勒比海的英属巴巴多斯、牙买加发生“蔗糖革命”(即加勒比海岛屿纷纷建立甘蔗种植园,从非洲引入大量劳动力),英国的蔗糖进口量飞速增长,到17世纪60年代,占了英国进口商品的十分之一。到18世纪中期,英国的人均蔗糖消耗量是法国的八到九倍。19世纪40年代,英国的蔗糖关税开始下降,1884年下降到蔗糖原价的百分之三十。1890年代,欧美列强的机械制糖法彻底打垮中国糖业。

——摘编自唐传星《甜蜜抑或苦难:糖的世界史》等

(1)指出材料一中三则史料的史料价值,并做出合理的推断。(2)根据材料一二,或者仅就材料二,结合所学知识,围绕蔗糖的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 土地契约文书所记载的地价的上扬与下跌,反映了社会经济的变动。地价除了本身的贫瘠、地理环境位置之外,往往又与时空关系密切。如处于经济发达的江南水网地带与晋、冀、鲁、豫、陕、甘的地价自然不同。又因时间不同,如明万历间、清乾嘉间虽然经济比较繁荣,社会也较稳定,但因国内市场的扩拓,经营工商业者日众,土地价格随之下跌。土地买卖双方都要履行法定手续,当地权转移交割之后,业户要承担交纳赋税义务。

——陈学文《土地契约文书与明清社会、经济、文化的研究》

材料二 明清时期的吴地在前几个朝代经济发展的基础上,商品经济获得进一步发展,且日益繁荣起来。随着工农业生产的增长和国内外市场的扩大,吴地重镇苏州逐渐发展成为江南工商业中心,同时也成为全国的丝织业中心之一。而且,苏州的丝织和棉纺织业中,较早的孕育着资本主义萌芽,成为全国的先进地区之一。吴地由于区域条件的特殊性,商品经济得到较快发展,突破农业经济的文化圈,产生了与封建传统观念相背离的新的人生价值观。

——李晓燕《明清时期昊地商品经济的繁荣及市民文化的发展》

(1)指出材料一中土地契约文书的史料类型,并结合所学知识分析该史料对于明清史研究的价值。

(2)根据材料一和材料二并结合所学知识,概括明清时期商品经济发展的表现并分析其影响。

材料广西发现了距今2000万年以上的猕猴桃叶片化石证明猕猴桃在中国已经存在了至少2000万年。传世文献中首次出现猕猴桃,是《诗经·桧风·隰有苌楚》,“苌楚”就是周朝时候猕猴桃的名字。唐朝首次出现“猕猴桃”之名,多被作为一种有药用价值的无毒果,之后的各个时代,猕猴桃的药用价值一直被各种医书转载。而作为可以食用的水果有意栽培,在中国古代很少见。

1903年,新西兰人伊莎贝尔·弗雷泽女士来到湖北宜昌,离开中国时带走了一批猕猴桃种子,并培育成功。1910年,新西兰第一次拥有猕猴桃果实。20世纪50年代之前,新西兰往往把猕猴桃称为中国醋栗(Chinese Gooseberry),然而在1959年,英国开始对所有以“berry”为名的水果征收高额关税,新西兰给猕猴桃冠上“奇异果”(Kiwifruit)的大名以规避高关税。

20世纪60年代,新西兰猕猴桃产量从170余吨猛增到40万吨,用于出口的比例高达60%。英国在1973年加入欧共体,导致新西兰原本主要出口英国的肉、奶制品被欧洲产品挤压衰落。猕猴桃的异军突起,让新西兰人看到了全新的希望,猕猴桃产业发展提速。2014年,新西兰植物与食品研究所和四川自然资源科学院合作设立了猕猴桃实验室。

——整理自《国家人文历史·种子的冒险》2022年5月上第9期

(1)根据材料,指出作者使用了哪几种类型的史料研究中国古代猕猴桃发展史,并分析其史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,围绕猕猴桃的历史,提炼一个论题并加以阐述。(要求:明确写出论题,史论结合,表述清晰)

材料一 史料一

为湖南长沙出土的西汉晚期“中国大宁”神兽博局纹镜。镜背间铸有铭文:“圣人之作镜兮,取气于五行。生于道康兮,咸有文章。光象日月,其质清刚。以视玉容兮,辟去不羊。中国大宁,子孙益昌。黄常元吉,有纪刚。”)

史料二 东汉《前汉书·百官公卿表》记载:“少府之下有尚方令一人,御用及官制铜镜均由尚方制作。”史料三唐朝《元和郡县图志》记载,桂州(今桂林)向中央进贡“铜镜四十四面”。

——以上材料摘编自宋莹莹《由广西出土铜镜铭文看中华民族共同体意识》

材料二 在今蒙古和独联体境内,发现了不少属于战国和汉代的镜子。隋唐时期的镜子出土数量数量最多的是海兽葡萄镜。在伊朗发现了多面仿制的海兽葡萄镜。在约旦发现了花草禽兽镜和仿制的海兽葡萄镜。在日本还出土了不少唐镜和宋代的商标字号镜。

——以上材料改编自王婉云《中国古铜镜在中国历史及对外交流上的价值》

(1)根据材料一的三则史料探究中国古代铜镜的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,简析古代中国铜镜外传的积极意义。

材料一:

史料一:当前,在西亚经考古发现了世界上最早的小麦遗存,在距今10500-9500年间。

史料二:印度2000多年前史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》中有关于Modak的食物记载。这种面食形状类似中国人吃的有馅包子,面皮是小麦粉或者大米粉制作。

史料三:在古埃及的石刻中,有栽培小麦的记载;西方考古学家在古埃及金字塔的砖缝里发现小麦。

材料二:距今一万多年前,西亚地区的人们开始野生植物的驯化和种植,颗粒硕大的野生麦就这样出现。

距今六千年以前,两河流域的苏美尔人食用着已经有相当种植规模的小麦。

距今五千年前,小麦种子被带到了古埃及。

距今五千年前,小麦从印度不远万里率先踏足了中国的西北地区。中国的小麦种植是由黄河中游逐渐扩展到长江以南各地,并传入朝鲜、日本。

公元前4000年左右,小麦开始传入欧洲。

自11世纪起,除了北欧国家,欧洲各国都开始广泛种植小麦。

15世纪至17世纪间,欧洲殖民者将小麦传播至南、北美洲。

18世纪,小麦传播到大洋洲。

19世纪中叶以后,北美洲小麦向欧洲倾销。

至今,小麦已经成为了全球最重要的粮食作物之一。

——以上材料改编自严武《小麦:改变世界的一粒作物的起源发展与人文传诵》等

(1)根据材料一的三则史料探究小麦种植的历史,指出其史料价值,并作出合理推断。

(2)根据材料二,结合所学知识,围绕小麦种植的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)