材料一

《周易•系辞天下》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以祭。” 图一 | “昔日仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭”。 ——《淮南子•本经调》  图二 |

材料二 用拉丁字母拼读汉字是明末来华耶稣会士借鉴西方音韵学理论和方法,学习汉语的一种特殊方法。由于汉语和西方文字大相径庭,对大多数来华耶稣会士来说,汉语学习最深切之感受恐怕便是一个“难”字,尤其体现在语音上。

——卞浩宇、严佳《从<葡汉词典>到<西儒耳目资>--来华耶稣会士与早期汉语拼音方案的历史演变》

材料三 新中国成立后,因为新文化运动的影响所及,汉字的危机依然存在。到了上世纪八十年代,随着计算机技术的高速发展,汉字危机再一次爆发。有许多学者提出,汉字不适应计算机录入技术的发展。彼时,应当改革方块汉字为字母文字的呼声又起。”1980年中国科学院院士王选发明汉字激光照排系统,其特点是高倍率汉宇信息压缩技术、高速度还原技术和不失真的文字变倍技术,使图书、报刊的排版印刷告别了传统的“铅”与“火”,进入了“光”与“电”的时代。王选被称为“汉字激光照排系统之父”、“当代毕异”,2002年2月1日获得2001年度国家最高科学技术奖。

——摘编自李南《告别铅与火的新技术一汉字激光照排系统》等

请回答:

(1)依据图一、图二并结合所学知识,提炼出一个与其相关的主题,从唯物史观视角谈谈你是如何认识“仓颉造字”这历史传说的。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括早期传教士利玛窦研究汉语拼音和汉学的主要背景。

(3)依据材料三并结合所学知识,归纳当前“汉字危机”出现的原因,我们应该如何应对汉字危机?

材料一 明清时期,白银货币化在整个社会全面铺开,孕育了资本主义萌芽的同时也在基层民众中浇灌出以奢侈和时髦为导向的欲望之花。对“人欲”的肯定成为这个时代精神最突出的标志。庶族地主和富裕农民的心声体现在士大夫们“农商皆本”的舆论中,李贽对程朱理学大加鞭挞,称“穿衣吃饭,即是人伦物理”。通过对人之私欲的肯定,明朝人否定了皇帝一己之私的所谓天理之公。以黄宗羲为代表的文化反思派对君主进行了最严厉的批判,提倡君臣平等,主张限制君权。明清思想家的主张,由于阶级和历史的局限,不可能从根本上摆脱封建文化的束缚,最终在文化专制政策的高压下黯然失色。

——摘编自李宪堂《明清思想的背景、线索与问题》

材料二

中国近代,可以说经历了三次大的思想解放运动。第一次是对“华夷之辨”观念的突破,第二次是对“道”“器”观念的突破,第三次则是对传统文化束缚的突破……由于第一次思想解放到第二次思想解放花了34年的时间,第二次思想解放到第三次思想解放又花了20年的时间,使得中国人民无力确立自己的独立道路,中华民族第一次腾飞的机会彻底丧失了。

——摘编自张玉福《中国近代思想解放的进程及启示》

(1)根据材料一,概括明清思想家的基本主张,并结合所学知识,分析其出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出三次“突破”的核心内容。

(3)综合上述材料,指出思想变革与社会转型的关系。

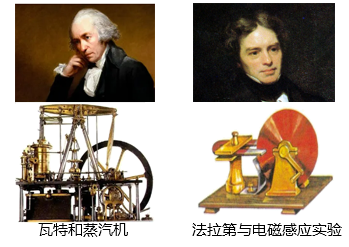

3 . 美国学者迈克尔•H•哈特《历史上最有影响的100人》一书,孔子、亚里士多德、查士丁尼、瓦特、法拉第等人名列其中。

材料一孔子是中国最伟大的哲学家,他概括了中国人的基本思想,成为独创一套信仰的鼻祖。他的哲学基于人生道德和用道德典范来规范人、管理人的政治理念,贯穿于中国人生活和文化之中长达两千年之久,对世界上许多人都产生过很大的影响……。

——迈克尔•H•哈特(美)《历史上最有影响的100人》

任何科学创造、任何有意义的科学假设,都离不开一定的世界观背景,所以一般科学(也就是纯科学)实际上已经非常接近哲学,真正的科学家同时也是哲学家、思想家……亚里士多德作为古代地中海世界科学知识的集大成者,在科学上享有崇高的地位。他在生物学方面比较注重实际,做了大量观察甚至解剖研究,因而有过不少重要的发现,在其他学术领域也颇有建树,比如他是归纳法的创始人之一,是进行有组织的研究的首创者,同时还对科学知识首次进行了分类,是形式逻辑和三断论法的创始人。

——马克垚《世界文明史》

请回答

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出孔子的思想核心?亚里士多德的学术贡献及其特点?并指出他们思想产生的共同原因?

材料二查士丁尼皇帝以集罗马法律之大成而著称于世,他所编纂的法典在他即位期间得到了实施。《查士丁尼法典》保留了罗马在法学上天才性的创造成果,后来成为欧洲许多国家制定法律的蓝本。也许没有哪一部法典对世界有这么持久的影响。

——迈克尔•H•哈特(美)《历史上最有影响的100人》

(2)根据材料二并结合所学知识,从法学的角度指出查士丁尼的贡献及其影响。

(3)《历史上最有影响的100人》书中科学家占38位。下图两位科学家就是其中的代表。请你说明这“两位科学家决定时代发展”的理由。

材料一:乡村改造在英国从19世纪后期就开始了。城市的样板示范促使农村起来追随一英国还建立了专门的乡村保护协会。早期工业城市生活的不舒适性,让城市人向往乡村生活。始于19世纪下半叶的交通革命和通讯革命,对乡村改造起到了关键作用,城乡生活质量基本趋同。对乡村的管理也就随之变革,德、意等国则完全实施城乡一体化管理。随着工业化的进行,特别是随着第三产业的兴起,以农业为主的农村寻找新的经济生长点,从20世纪后期起,欧洲农村充分利用历史文化资源和自然资源,普遍兴起了旅游业。

——摘编自刘景华《乡村城镇化:欧洲的经历和经验》

材料二:20世纪20年代,中国国势日衰,乡村更加衰败。进入30年代,由于国内外形势的变化,整个中国农村出现空前未有的危机,一些有识之士掀起了乡村建设运动。著名实业家卢作孚在重庆北碚进行了“乡村现代化”的实验。在此创办了中国西部科学院,修建了四川第一条铁路——北川铁路,兴建工厂,开办银行,开通邮电,创办学校,建立农场。先后开辟出北温泉、小三峡等游览区,使北碚的园林山水、历史文物得到很好的保护。卢作孚的北碚“乡村现代化”取得了一些成就,但整体上说乡村建设运动在当时的中国没有达到预期的效果。

——据《卢作孚与民国乡村建设研究》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明19世纪后期欧洲“乡村改造”和中国20世纪30年代“乡村建设”各自兴起的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括欧洲的“乡村改造”和中国的“乡村建设”的相同点。并指出二者结局不同的原因。

5 . 阅读材料,回答问题。

材料一“行仁政而王,莫之能御也。”

“处无为之事,行不言之教。”

“明法者强,慢法者弱。”

材料二“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

材料三唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(1)概括材料一中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

6 . 孙中山是中国民主革命的先行者,但他领导的资产阶级革命并没有使中国走上独立富强的道路。阅读下列材料:

材料一孙中山在1892-1895年期间出版了一些著作,这些著作着重论述了西方的饲养和灌溉技术、农业机器和化学肥料的使用以及举办农村集市的好处。1895年和1896年,在孙中山等人的倡导下,分别在广州和上海成立了农学会,出版了一种专门讨论现代农业的杂志。

材料二1900年的起义失致后,孙中山试图以来自印度支那和美国的支持来进行革命,但都没有成功。这些失败,再加上更早以前他因过去为他提供大部分追随者的华南秘密会社的成员无纪律和不可靠而产生的失望,使他相信他应从中国的留日学生中吸收人员。当孙中山在印度支那和美国逗留期间,学生运动明显地发展了。孙中山回东京时正是1905年夏末学潮高涨之时。他的革命纲领和口号已被制订出来。这时所缺乏的就是一个新的组织,但经过他和日本朋友给他介绍的黄兴的共同合作,这种组织出现了。经过一系列筹备会议以后,孙中山组成同盟会。同盟会在留学生原在东京成立的各省同乡会的基础上组成;它另外还有传统秘密会社的宣誓仪式和秘密活动的特点,这些都是以三民主义的名义进行的。

——以上材料均摘编自《剑桥中国晚清史》

请回答:

(1)据材料一概括孙中山著作及其创办杂志的关注点。结合所学知识,分析孙中山上述活动的政治、经济和思想背景。

(2)据材料二,指出20世纪初孙中山革命的特点。综合上述材料,分析20世纪初孙中山领导的革命失败的主要原因。

1944年7月4日《新华日报》发表社论《美国国庆日——自由民主的伟大斗争节日》。指出:“民主的美国已经有了它的同伴,孙中山的事业已经有了它的继承者,这就是中国共产党和其他民主的势力。我们共产党人现在所进行的工作,乃是华盛顿、杰斐逊、林肯等早已在美国进行过了的工作……”

1945年4月13日《新华日报》发表社论《纪念杰斐逊先生》,指出:杰斐逊起草的《独立宣言》和倡导的《权利法案》,早已“成为整个民主世界的基本观念了。

请根据以上材料,结合所学知识回答下列问题:

(1)结合所学知识分析20世纪40年代抗日战争时期中国共产党大张旗鼓地介绍和宣传美国的民主理念和民主精神的原因。

(2)结合所学知识分析二战后美国模式国际化的背景。

(3)新中国成立后,中国共产党是否按照美国模式建立了民主制度?结合所学知识加以说明。

材料1:自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在倘恍迷离之境。吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料2:受制于“皇帝制度”两千年,是这个民族不能逃避的命运。中国现代化进程中遇到的许多问题,比如“德先生”“赛先生”迟迟不能落脚,比如公民意识、规则意识、宽容意识的缺乏,比如“熟人社会”,比如“守旧症”、“非我症”、“不合作症”、“麻痹症”,其根源都可以追溯到三千年前的夏商周时代或者更远的尧舜禹。从这个角度,我们可以更加深刻地理解中国文化转型的艰难。

——张宏杰《中国皇帝的五种命运》序

请回答:

(1)材料1中,陈独秀认为“西洋文明输入吾国”后,国人的“觉悟”经历了哪三个阶段?其实践和结果如何?

(2)根据材料并结合所学知识,从政治、经济、思想三方面分析近代中国文化转型难的原因。

(3)在经济全球化、文化多元化的大背景下,有学者认为中国文化转型呈现出“传统文化现代化,西方文化本土化”的趋向。结合上述材料,谈谈你对这个观点的理解。

材料一 “生之有时而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。”

——[西汉]贾谊《论积贮疏》

材料二 “夫农工商贾者,财之所自来也。农尽力,则田善收而谷有余矣。工尽巧,则器斯坚而用有余矣。商贾流通,则有无交而货有余矣。彼有余而我取之,虽多不病矣”。 ……“农工商贾皆乐其业而安其富,则公家何求而不获乎?”

——(宋)司马光

材料三 “即如关税,洋人仅完厘半,而华人则勒索数成,盘查则洋船不敢谁何,华船则百般恫喝,以至华商人人气短,而不能自保之势矣。”

——清·钟天纬《扩充商务十条》

材料四 甲午战争后,……爱国人士要求“振兴实业”“设厂自救”。在此压力之下,20世纪初,清政府先后发布上谕,提出“矿律、路律、商律等类,皆应妥议专条”“通商惠工,为古今经国之要政,急应加意讲求……先订商律,作为则例”。制订和颁布了《钦定大清商律》等一系列经济法律、法规。

(1)依据材料一、二,概括说出两人的不同观点。结合所学分析其产生的背景。

(2)结合所学知识,说明材料三所反映现象的出现原因以及这种现象的存在对中国经济产生的影响。

(3)结合材料四和所学知识,回答清政府的这些经济立法有什么积极意义?

德雷德·斯科特案

德雷德·斯科特出生在美国南方的弗吉尼亚州,他生来就是奴隶。1834年由主人将他从蓄奴州密苏里州(蓄奴州)带到伊利诺伊州等禁止奴隶制的自由地区,并娶妻生女。1838年斯科特被主人带回密苏里州。1846年斯科特在一个反对奴隶制律师的帮助下,向密苏里州法院起诉,要求自己和家人的自由,最终败诉。1854年斯科特的律师将此案上诉到最高法院。1857年,美国最高法院作出裁决。首席大法官宣读了判词,并获得多数法官的支持。

德雷德·斯科特上诉理由

他曾随主人在伊利诺伊州等地区居住过4年,伊利诺伊州的宪法禁止奴隶制。因此在此期间他应是自由人而非奴隶。依密苏里州的法律规定,任何被不正当奴役的奴隶均可为其获得自由而提出诉讼,包括黑人和白人。密苏里州处理自由诉讼的司法实践还表明,此类诉讼奉行“一旦自由,永远自由”的司法准则。

联邦最高法院判词

黑人(无论自由与否)并不包括在宪法中的“公民”一词中,因而不能享有宪法赋予公民的权利和特权。因为殖民地时期以及独立革命时期,美国的公众舆论并不把黑人视为公民。《联邦宪法》通过以后,联邦国会的立法也从未把黑人当做公民对待。国会无权禁止合众国领土的奴隶制,从而剥夺合众国公民的“奴隶财产”。因此,国会通过的一切禁止奴隶制的法律都是违宪的。

斯科特不能因为在自由州和没有奴隶制的领地居住过而获得自由。

——摘编自张锡盛《德雷德·斯科特案及其背景述论》等

(1)案件的处理过程体现了当时美国社会治理的哪些特点?(2)指出该案所反映的19世纪中期美国社会状况,并简析该判决带来的影响。