材料— 19世纪晚期,西方科技发展出现新趋势,许多大型企业建立了科学技术实验室。1872年,爱迪生建立第一个工业实验室,到1913年美国著名的工业实验室已发展到65个,吸收近万名科学家和工程师从事研究工作。1901年,美国82%的专利颁发给个人,18%颁发给公司,1932年,公司所获专利数超过国家颁发专利总数的一半。二战后,科学研究出现“大科学”模式。它将基础理论研究与尖端工程联系起来,以解决重大问题。“大科学”对资金、设备和跨学科要求更高,远超普通企业的承受能力,只能由大型企业或政府资助和组织。到1965年,美国国民收入的3%用于科学研发,科研资金的3/4来自政府,苏联也大致类似。二战以来,美苏在众多领域,尤其是军用领域取得了惊人的成就。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》等

材料二 1956年,中共中央制定《十二年科技发展远景规划》,确立“重点发展,迎头赶上”的方针, 规划中确定了包括发展原子能和半导体、电子计算机、遥控技术等项目。五六十年代在极端困难情况下, 我国科技工作者自力更生、艰苦奋斗,取得“两弹一星”为代表的科技成果,大大缩小了与世界先进科技水平的差距……1986年3月,中共中央批准“高技术研究发展计划”863计划。1988年,国务院批准实施高技术成果商品化、产业化、国际化为宗旨的“火炬计划”。经过三十年的不断发展,中国在高温超导、纳米科技、干细胞研究、人类基因组测序等基础科学、高性能云计算、载人航天、量子通讯卫星、北斗导航、 高速铁路等先进技术方面已经位居世界领先水平。科技进步为我国作为一个有世界影响的大国奠定了重要基础。

——摘编自樊春良《新中国70年科技规划的创立与发展》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪晚期以来科学研究主体的变化,并分析“大科学”研究兴起的背景。(2)根据材料二,概括改革开放后我国科研及成就与五六十年代相比的重大发展。

(3)综合上述材料谈谈你对科技发展的认识。

材料 德国历史学家于尔根·奥斯特哈默所著的《世界的演变:19世纪史》是一部高水准的全球史。一般来说,历史写作中的时间建构,需要处理物理时间、历法时间、史学时间等多种时间的关系,其中史学时间即是历史学家依据理解过去的需要和对过去所做的理解而确定的分期、断代、事件起讫和不同事件或趋势的年代关系。

本书所涉及的19世纪,主要是一种史学时间。奥斯特哈默解释说,“我想要阐释和论述的对象,并非一段封闭的、自我满足的19世纪历史,而是一个时代与漫长历史轨迹相融合的关系,也就是历史之中的19世纪”。他谈到,许多历史学家所接受的“长19世纪”,始于18世纪80年代,结束于一战,长达130年。但是,本书中“诸多内容和线索”所显示的19世纪,则从18世纪60年代延伸至20世纪20年代,是一个“更长的19世纪”。由此建构而成的19世纪,不是一个有着截然分明的起点和终点的“时间连续统一体”,19世纪何时开始,何时结束,恐怕没有答案”。

基于对世界历史趋势和特点的理解,奥斯特哈默认为19世纪的世界出现了五大特点:它是一个生产效率不均衡提升的时代,一个流动性增大的时代,一个不平衡的相互关系加强的时代,一个平等和等级制度对立的时代,一个解放的世纪。这五大特点的提取,上与18世纪相比较,下与20世纪相衔接,无疑是从21世纪的视点观察19世纪的结果。

其实,奥斯特哈默始终也没有摆脱19世纪的多样性和不确定性所带来的困扰,其显著的证据就是,他无法给19世纪贴上一个简洁而切当的标签,而只能拈出“演变”这个含义泛泛、随处可用的词。

——摘编自李剑鸣《全球史写作中的时空结构一一从奥斯特哈默的〈世界的演变:19世纪史〉谈起》

关于“19世纪史”,奥斯特哈默提出了诸多看法。请任选其中一种看法或是提出你自己的见解,并结合世界史有关史实加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

| A.齐桓公“尊王攘夷”的口号是华夷之争的体现 |

| B.戎狄蛮夷与华夏的区别主要是在种族血缘方面 |

| C.华夷关系并非只有斗争,双方也存在密切交流 |

| D.华夷之争也促进了华夏认同,丰富了华夏文明 |

| A.推动了欧亚非文化统一 | B.贯通了陆上海上丝绸之路 |

| C.促进了多元文化的交汇 | D.使其成为文化最发达地区 |

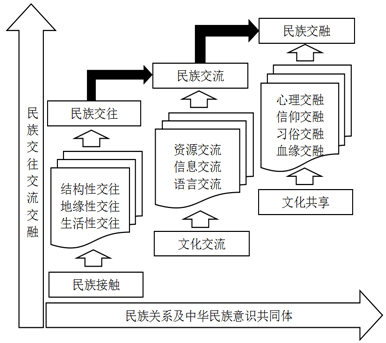

材料 自古以来,我国各民族之间保持着密切联系;民族交往交流交融是主流。下图是学者绘制的民族交往交流交融分级图。

——摘编自李静、于晋海:《民族交往交流交融及其心理机制研究》

结合中国古代史的相关知识,紧扣图中所示的一个或多个逻辑线索,拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰。)材料一 赋税,是人类社会生产力发展到一定历史阶段的产物。到了汉代,一套完整的封建赋税制度形成了,其中赋是人头税,分算赋、口赋两种。到了魏晋南北朝和隋朝,由于均田制的实施,赋税制度又把田租和人头税合并,演变为以户为单位的“户调制”,唐朝初年,户调制发展为以丁为征收单位的租庸调制。到唐德宗建中元年(公元780年)采纳了宰相杨炎的建议,正式改租庸调制为两税法,两税法是以地税、户税为基础,以资产多寡为课税标准的税制。明历九年(公元1581年)实行“一条鞭法”,这种新税法“总括一县之赋役,量地计丁,一概征银,官为分解,雇役应付”。到清雍正七年(1729年),除山西、贵州等少数地区以外,其余各省都已实行“摊丁入地”,将丁银摊入田赋征收,丁银成了田赋的一项附加数额。

——摘编自侯绪庆《中国古代赋税制度演变的基本线索》

材料二 中国古代户籍制度发源于商周时期,秦汉时期封建户籍制度逐步确立,唐宋时期不断发展,到明清时期趋于成熟。在中国传统社会曾出现过特权户种、民籍户种和贱籍户种等类别,特权户籍以官户最为典型,可以享受荫补即做官的资格、减免某些税收、差役免除和减免刑罚等特权。三国时期规定军户的儿子仍为士,士兵的女儿也只能在军户内嫁人。匠户主要指各种手工业者,唐朝政府明确规定:“工巧业作之子弟,一入工匠后,不得别人诸色。”统治者根据户籍管理中在册的人口多少来征收赋役,因此,户籍管理的真实性和全面性直接影响统治者征收赋役的情况。同时,政府通过严格的户籍管理制度将人口控制在特定的区域范围内,限制其流动,这在一定程度上保障了社会治安的稳定,进而保障统治者的政权稳定。

——摘编自金裕凤《中国古代户籍制度及其特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代赋税制度演变的趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代户籍制度的主要特点并说明其历史作用。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代赋税制度和户籍制度关系的理解。

材料一 19世纪晚期,西方科技发展出现了诸多新趋势。科学研究与工业生产直接结合,许多大型企业都开始建立科学技术实验室。1873年,德国创立“国立物理研究所”,三年后美国爱迪生实验室成立,它们都采用了集体攻关形式开展研究。同时,各国纷纷大量创办理工学院和技工院校,培养科研人才和技术人才。1901年,美国82%的专利颁发给个人,18%颁发给公司,到1932年,公司所获专利数已超过国家颁发专利总数的一半。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》等

材料二 二战以来,科学研究出现一种新模式一“大科学”。它将基础理论研究与尖端工程联系起来,以解决重大问题。“大科学”对资金、设备和跨学科要求更高,远超普通企业的承受能力,只能由大型企业或政府资助和组织。到1965年,美国国民收入的3%用于科学研发,科研资金的3/4来自政府。苏联也大致类似。二战以来,美苏在众多领域尤其是军用领域取得了惊人的成就。“大科学”日益成为大国竞争的重要舞台。

——摘编自巴克勒《西方社会史》

(1)根据材料一,概括19世纪晚期和20世纪初科学研究的新趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明二战后科学研究主体变化的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对科学研究的认识。

材料一 殷、周是中国的奴隶社会,也是中国古代政治思想的起源时期,基本上奠定了后世政治思想发展的基础。在春秋战国时期,百家争鸣的局面形成,诸子纷纷周游列国,向各国统治者兜售各自的治国之道。秦汉之际,中国实现了新的统一,为各家的治国之道提供了实验的机会和场所。隋唐又重建了统一大帝国,此时的儒学已是以儒家的仁义德礼为主体,结合法家的信赏必罚、黄老的帝王南面之术的一套有原则、有方法的、完整的治国方案。自宋以后,主流政治思想是所谓程朱理学,是倡导性命义理的新儒学,它表明儒道佛三家的合流。明中叶一直到清中期,资本主义萌芽有了长足发展,这种现象也在思想观念中明显地反映出来。王船山、顾炎武、黄宗羲等人就是这个时期的思想代表,他们大都对封建社会和政治制度进行了批判。

——摘编自徐大同《从政治学角度研究中国古代政治思想史——中国古代政治思想史的线索与特色》

材料二 西方“民主”一词的词根有两个,一个是“人民”或“地区”,另一个是“权力”或“统治”,两字合成“民主”一词,其原义是指人民直接或间接选举代表统治或管理城邦的活动及决定城邦制度,因此,人们把民主理解为“人民的权力”或“多数人的统治”,西方的民主观念一直包含着各种不同内容的理论。在资产阶级革命的反复震荡中,人们认识到,不仅旧政权——封建专制政权,是一种“祸害”,在革命中建立的新政权-资产阶级政权,在不加限制的情况下也可能成为“祸害”,主权在民的思想理论逐步演变成资本主义国家的政治制度,逐渐形成由处于自然状态下的人们在自然法的引导下自愿约定组成国家的学说,也就是国家和法的起源学说。西方近代以来民主思想的演变反映了资产阶级民主政治的演进过程。

——摘编自马学刚、郭圣莉、孙艳红《西方传统民主政治思想述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代政治思想的发展阶段。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西方近代民主思想的内涵和意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代政治思想和西方近代民主思想的本质差异,并谈谈你对政治思想的认识。

| A.真实遵循历史发展线索 | B.思想内涵博大而深厚 |

| C.客观再现历史人物生平 | D.歌颂公正无私的美德 |

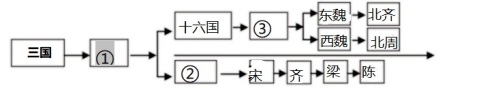

| A.东晋、西晋、南齐 | B.东晋、西晋、北凉 | C.西晋东晋前秦 | D.西晋、北周、东晋 |