材料一

材料二

| 时间 | 中国视角·世界认知 |

| 16世纪末17世纪初 | 地如此其大也,而在天中一粟耳,吾州吾乡,又一粟中之毫末,吾更藐焉中处,而争名竞利于蛮触之角也欤哉…… ——光禄寺少卿李之藻 |

| 19世纪中期 | 编撰完成《海国图志》《瀛寰志略》《康輶纪行》《海国四说》等著作。 |

| 19世纪末20世纪初 | 编译出版《埃及近世史》《亚细亚西部衰亡史卷》《波兰衰亡史》《西力东侵史》《俄国蚕食亚洲史》《英民史记》《法兰西革命史》《美国独立史》等著作。梁启超发表《新史学》等文,指出:“今世之著世界史者,必以泰西各国为中心点……中国史在世界史中,当占一强有力之位置也。” |

| 20世纪20年代 | 《西洋史要》出版,封建社会、农民战争、资产阶级革命、英国宪章运动、工业革命、资产阶级、无产阶级、空想社会主义、科学社会主义、民族解放运动、巴黎公社、帝国主义、资本输出、第一国际等概念支撑了全书的总体结构。 |

| 20世纪90年代 | 吴于廬、齐世荣主编的《世界史》六卷本出版,对世界各地区的经济、文化交往着墨更多,并将中国史纳入世界史体系。 |

| 2023年 | 《新世界史纲要》出版,主编钱乘旦在前言中写道:“宗旨是探讨我国自己的世界史知识体系,为书写中国风格的世界史教科书搭建框架。” |

(2)“中国风格的世界史教科书”应该有何特色?结合史实谈谈你的理解。

材料一 所谓养之之道何也?饶之以财,约之以礼,裁之以法也。何谓饶之以财?人之情,不足于财,则贪鄙苟得,无所不至。先王知其如此,故其制禄,自庶人之在官者,其禄已足以代其耕矣。由此等而上之,每有加焉,使其足以养廉耻,而离于贪鄙之行……人情足于财而无礼以节之,则又放僻邪侈,无所不至。先王知其如此,故为之制度。婚丧、祭养、燕享之事,服食、器用之物,皆以命数为之节,而齐之以律度量衡之法。

——王安石《上仁宗皇帝万言书》

(1)依据材料一,概括王安石对义利关系的认识。结合所学知识,分析王安石义利观产生的时代背景。

材料二 表 某历史兴趣小组以“近代中国义利观的演变”为课题收集的史料表

| 史料 | 观点评价 | |

| 顽固派 | “夫士习之坏,向第阴背夫义以从利耳,今则显然逐利,并不知有义之名。民风之坏,向第尚力而未能重德耳,今则长幼无序,且并不知有贵贱之分。”(《筹办夷务始末》) | A |

| 洋务派 | “中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事。不必尽索之于经文,而必无悖于经义。”(张之洞《劝学篇》) | 在一定程度上有利于推动中国工商业的近代化,但仍然没有突破封建地主阶级的伦理思想体系的范畴。 |

| 维新派 | “故天演之道,不以浅夫、昏子之利为利矣,亦不以溪刻自敦、滥施妄与者之义为义,以其无所利也。庶几义利合,民乐从善,而治化之进不远欤。”(严复《天演论》) | B |

(2)材料二的观点折射出近代中国人对“义与利”的认识经历了怎样的变化?参考材料二中评价洋务派观点的方法,选择顽固派或维新派的观点进行评价。

材料三

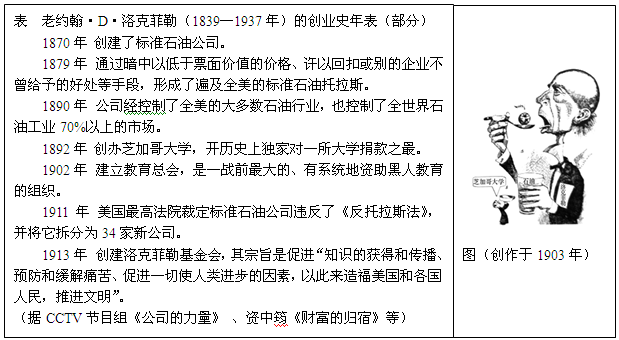

(3)据材料三,指出洛克菲勒创业史的突出特点。并据材料三和所学知识,解读图中所示漫画的寓意。

材料一 据考,“天下兴亡,匹夫有责”这句话源于顾炎武,而八字成文的语型则出自梁启超。顾炎武《日知录》卷十三《正始》篇中有如下一段话:“有亡国,有亡天下,亡国与亡天下悉辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣、肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣!”梁启超在《饮冰室合集》中进一步阐述:“夫以数千年文明之中国,人民之众甲大地,而不免近于禽兽,其谁之耻欤?顾亭林曰:天下兴亡,匹夫之贱,与有责焉已耳! ”,“今欲国耻之一洒,其在我辈之自新……夫我辈则多矣,欲尽人而自新,云胡可致?我勿问他人,问我而已。斯乃真顾亭林所谓天下兴亡,匹夫有责也。”

材料二 戊戌变法失败后,梁启超曾一度支持用暴力建立共和的革命主张。1903年他游历美国,在这片曾被他称作“世界共和政体之祖国”的土地上,他见到世纪之交的怪物—托拉斯,见到了马克·吐温笔下暗箱操作的“黑金政治”,更见到了华侨社会帮派林立、互相残杀的种种丑陋现象。回国后,他冷静地想了想,认识到以中国之大,国情之复杂,民众素质之低下,搞起革命来,一定是多年大乱。而最终收拾动乱残局的人,一定是极大能量和权术的独裁者,到底还是专制。梁启超给革命开出的公式是:革命——动乱——专制,给立宪开出的公式是:开明专制——君主立宪——民主立宪。梁启超在政治上是“善变”的,但他坚持反对封建专制,争取民主宪政的斗争原则始终没变,既反对守旧不变,又反对急进飞跃。梁启超善于弃旧迎新,他的思想紧随时代发展变化,与时俱进。他的善变更是他的可敬之处。

(1)根据材料一并结构所学知识,概括顾炎武和梁启超思想的异同点,并指出顾炎武思想产生的时代背景。

(2)根据材料二和所学知识,指出梁启超政治主张的转变并分析其原因。

材料一 始皇三十四年,置酒咸阳宫……齐人淳于越进谏曰:“臣闻之,殷周之王千馀岁,封子弟功臣自为支辅。今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之患,臣无辅弼,何以相救哉?事不师古而能长久者,非所闻也。……”始皇下其议丞相。丞相谬其说,绌其辞,乃上书曰:“古者天下散乱,莫能相一,是以诸侯并作,语皆道古以害今,饰虚言以乱实,人善其所私学,以非上之所建立。”

——司马迁《史记·李斯列传》

材料二 汉文帝时,贾谊向文帝上《治安策》分析指出,当时的形势就像是一个病人,“一胫(小腿)之大几如要(腰),一指(手指)之大几如股(大腿),平居不可屈伸”,如果再发展下去,“失之不治,必为痼疾”。

材料三 (元朔二年)春正月,诏曰:“梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。”于是藩国始分,而子弟毕侯矣。

——《汉书·武帝纪》

(1)材料一中淳于越主张采用怎样的制度?文中的“丞相”又有何见解?

(2)材料二中贾谊指出了当时的重大问题是什么?

(3)据材料三,指出汉武帝针对材料二所述问题采取的措施,并分析其主要意义。

5 . 中国的思想文化源远流长,蓄积深厚。儒家思想是中国传统思想体系的主轴,对中国社会的政治、文化各方面影响深远。阅读下列材料,回答问题。

材料一 五年春,置《五经》博士。八月,……征吏民有明当世之务、习先圣之术者。详延天下方闻之士,咸荐诸朝。其令礼官劝学,讲议洽闻,举遗举礼,以为天下先。太常其议予博士弟子,崇乡党之化,以厉贤材焉。……丞相弘请为博士置弟子员,学者益广。

——《汉书•武帝纪》

材料二 理学是中国古代最为精致,最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克《中国文化概论》

材料三 有一道学,高屐大履,长袖阔带,纲常之冠,人伦之衣,拾纸墨之一二,窃唇吻之三四,自谓真仲尼之徒焉。时遇刘谐。刘谐者,聪明士,见而哂曰:“是未知我仲尼兄也。”其人勃然作色而起曰:“天不生仲尼,万古如长夜!子何人者,敢呼仲尼而兄之?”刘谐曰:“怪得羲皇以上圣人尽日燃纸烛而行也?(纸烛:灯笼)”其人默默而止。然安知其言之至哉!李生(李贽自称)闻而善,曰:“斯言也,简而当,约而有余,可以破疑网而昭中天矣。”其言如此,其人可知也。盖虽出于一时调笑之语,然其至者百世不能易。

——李贽《焚书》卷三

请回答:

(1)据材料一,概括汉武帝重视儒学的主要措施,分析其作用。

(2)依据材料二概括宋明理学“影响至深至巨”的表现。

(3)材料三反映了李贽怎样的思想观点?结合所学知识,分析这种思想产生的原因。

(4)儒家思想为封建统治阶级提供了整套治理国家和社会的理论思想体系并保持了长久的生命力。结合上述材料探究其主要原因。

6 . 【历史上重大改革回眸】维新变法十分注重报刊舆论的宣传。阅读材料:

材料一戊戌变法时期,在维新派的带动下,国人自办报刊如雨后春笋般地在各地涌现,形成了国人办近代报刊的第一个高潮。在1895-1898年期间,特别是1897和1898两年,国人新办报刊达94种……居主导地位的是时政性综合报刊和讲求新学的报刊。

——方汉奇、张之华《中国新闻事业简史》

材料二诚以此两自由苟失坠,则行政之权限万不能立,国民之权利万不能完也。而报馆者即据出版言论两自由,以实行监督政府之天职者也。故一国之业报馆者,苟认定此天职而实践之,则良政治必于是出焉。……诚哉,报馆者摧陷专制之戈矛,防卫国民之甲胄也。……故今日吾国政治之或进化、或坠落,其功罪不可不专属诸报馆。

——梁启超《敬告我同业诺君》

材料三一曰:创学堂,……然而学堂书院之容积尤有限量;二曰:学会。……然而学会设于会城,会城以外无由致其观听,而况于外县,而现于外府?三曰:报纸。报纸出,则不得观者观,不得听者听……又将以风气浸灌于他省、而予之耳,而授以目,而通其心与力,而一切新政、新学,皆可以弥纶贯午于其间而无憾矣。

——谭嗣同《湘报后续(下)》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学,分析戊戌变法时期“国人办近代报刊第一个高潮”形成的原因,结合所学,指出国内南北“据主导地位的时政性综合报刊”的名称。

(2)据材料二概括梁启超认为报纸推动国家政治进化的理由。结合所学知识,指出戊戌变法中体现此理由的举措。

(3)据材料三并结合所学,说明“新政、新学”与报纸之间的关系。

7 . 阅读下列材料回答问题:

材料一:有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣,肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣

——顾炎武《日知录》

材料二:夫蛮狄羌夷之名,专指残虐性情之民,……非谓本国而外,凡教化之国皆谓之“夷狄”也。……诚知乎远客之中有明礼行义,上通天象,下察地理,旁彻物情,贯串古今者,是瀛寰之奇士,域内之良朋,尚可称之曰“夷狄”乎?……呜呼,八荒以外,存而不论,乌知宇宙之大哉?

——魏源《海国图志》

材料三:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制

——《变法通议》

材料四:国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。

——陈独秀《敬告青年》

请回答:

(1)概括材料一中顾炎武的主要观点。写出一位与顾炎武同一时期、观点相近的知识分子,并概括其主要思想。

(2)据材料二与所学知识,魏源认为“不能再称西方文明之国为蛮夷”,为此他提出了哪一著名观点?

(3)材料三观点的持有者属于哪一政治派别?这一派别主张建立哪一政治体制?

(4)据材料四与所学知识,陈独秀掀起的“以科学与人权并重”的运动指的是什么?1919年前陈独秀在这场运动中还有什么贡献?这场运动在当时所起的最主要影响是什么?

材料一 天行健,君子以自强不息。……乾元者,始而亨者也。利贞者,性情也。乾始能以美利天下,不言所利。大矣哉!大哉乾乎!刚健中正,纯粹精也。六爻发挥,旁通情也。时乘六龙,以御天也。云行雨施,天下平也。……君子以成德为行,日可见其行也。潜之为言也,隐而未见,行而未成,是以君子弗用也。君子学以聚之,问以辩之,宽以居之,仁以行之。……地势坤,君子以厚德载物。君子顺德,集小以高达。

——《周易大传》

材料二 朱熹《玉山讲义》载:盖闻古之学者为己,今之学者为人,故圣贤教人为学,非是使人缀缉言语,造作文辞,但为科名爵禄之计,须是格物、致知、诚意、正心、修身,而推之以至于齐家、治国,可以平治天下,方是正当学问。

张载在《西铭》中提到:乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。民,吾同胞;物,吾与也。

材料三 清代末年屡次对外战争失利,中国人民遭遇了严重的民族危机。民族处在危急存亡的严重时刻,传统文化更处在动摇之中。经过辛亥革命到“五四”运动,人们发出了“新文化”的号召。于是儒学、经学、理学三位一体居于主导地位的传统文化基本结束了,中西文化的异同优劣成为人们热烈讨论的主要论题。新的文化传统虽然没有建立起来,但已开始酝酿了。

——张岱年《中国传统文化的形成演变及其发展规律》

(1)根据材料一,结合春秋战国时期社会转型的相关史实说明材料体现的时代精神。

(2)根据材料二,概括宋代朱熹、张载思想的主要特点。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对传统文化发展的认识。

材料一 及今上(汉武帝)即位,赵绾、王藏之属明儒学,而上亦向之,于是招方正贤良文学之士。自是之后,言《诗》于鲁则申培公,于齐则辕固生,于燕则韩太傅;言《春秋》于齐自胡毋生,于赵自济南伏生;言《礼》则鲁高堂生;言《易》自菑川田生;言《春秋》于齐自胡毋生,于赵则董仲舒。及窦太后崩,武安侯田蚡为丞相,绌黄老、刑名百家之言,延文学儒者数百人,而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然向风矣。

——司马迁《史记·儒林列传》

材料二 理学是中国古代最为精致,最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克《中国文化概论》

材料三 有一道学,高屐大履,长袖阔带,纲常之冠,人伦之衣,拾纸墨之一二,窃唇吻之三四,自谓真仲尼之徒焉。时遇刘谐。刘谐者,聪明士,见而哂曰:“是未知我仲尼兄也。”其人勃然作色而起曰:“天不生仲尼,万古如长夜!子何人者,敢呼仲尼而兄之?”刘谐曰:“怪得羲皇以上圣人尽日燃纸烛而行也?(纸烛:灯笼)”其人默默而止。然安知其言之至哉!李生(李贽自称)闻而善,曰:“斯言也,简而当,约而有余,可以破疑网而昭中天矣。”其言如此,其人可知也。盖虽出于一时调笑之语,然其至者百世不能易。

——李贽《焚书》卷三

请回答:

(1)根据材料一,指出汉武帝的用人政策。结合所学知识指出该政策带来了什么影响?

(2)宋明理学家是如何深化传统儒学,使之成为“最为精致,最为完备的理论体系”的?依据材料二说明宋明理学“影响至深至巨”的表现。

(3)材料三反映了李贽怎样的思想观点?结合所学知识,分析这种思想产生的原因。

10 . 阅读材料,回答下列问题。

材料一下列代表人物的言论所体现的思想作为时代精神,推动了中国社会的进步。

(一)魏源(1794~1857)认为,广东互市二百年,始则奇技淫巧受之,继则邪教毒烟受之,独于行军利器则不一,师其长技,是但肯受害不肯受益也

——《海国图志》

(二)下表是1885年上海格致书院,洋务大员刘坤一,命题考士的试题:

| 类别 | 命题者 | 试题 |

| 教育类 | 刘坤一 | 中国一乡一邑,皆有书院,大率工文章以求科举。而泰西艺学,亦各有书院,……中西书院不同,其为育才一也。或谓纲常政教,中国自有常经,惟兵商二途,宜集思以广益,第中西之载籍极繁,一人之材力有限,果何道而使兼综条贯,各尽所长欤?试互证而详论之。 |

(三)陈独秀(1879~1942)认为,本志主旨,固不在批评时政,青年修养,亦不在讨论政治,然有关国命存亡之大政,安忍默不一言?

——《新青年》3卷5号《答顾克刚》

材料二严复笔下的进化论

赫胥黎(原著直译文):在生物界,这种宇宙过程最典型的特征之一就是生存斗争,即每一个个体和整个环境的竞争,其结果就是选择。也就是说,那些存活下来的生命形态,总体上是最适应的。

严复译文:严复按语一:物竞、天择二义,发于英国人达尔文、斯宾塞者……本天演著《天人会通论》,第一书以发明天演之旨;第二书以天演言生学(生物学);第三书以天演言性灵(心理学);第四书以天演言群理(社会学);第五书乃考道德之本源,明政教之条贯,而以保种进化之公例要术终焉。呜呼!欧洲自有生民以来,无此作也。严复按语二:夫既以群安利,则天演之事,将使能群者存,不群者灭;善群者存,不善群者灭。赫胥黎……言群理,所以不若斯宾塞之密也。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出三位代表人物言论反映的社会问题及主张。

(2)根据材料二,严复翻译此书与哪次重大历史事件的刺激有关?概括严复译本(包括按语)与赫胥黎原著的内容差异。