材料 下表是近代以来我国部分学者关于“救亡”与“启蒙”关系的认识

学者 | 认识 |

李泽厚 | 中国近代史是“救亡与启蒙的双重变奏”,中国近代思想和活动的主流是由知识分子带头,从爱国救亡而转向革命的,民族自尊和爱国义愤压倒了一切,启蒙工作则进行的很差。 |

金冲及 | 一次救亡运动的高潮,总是能有力地唤起或促进一次伟大启蒙运动的到来……这是中国近代历史中一种带有规律性的现象。 |

李建权 | 在近代中国,由爱国而唤起启蒙,由启蒙而促进救国。救亡与启蒙的密不可分,正是近代中国的一个鲜明特征。 |

高玉 | 救亡与启蒙并非二元对立的,而是共生的,不可能有救亡启蒙而没有救亡实践,或者只有救亡实践而没有救亡启蒙。 |

——摘编自王勤瑶《改革开放四十年“救亡”与“启蒙”关系探赜》

根据材料,围绕“救亡”与“启蒙”这一主题自拟一个论题,并结合中国近代史的相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合;表述成文,阐述完整;逻辑严密,条理清晰。)

材料一

| 朝代 | 选官制度 | 标准 | 办法 | 选官权 |

| 夏商西周 | 世卿世禄制 | 血缘 | 亲贵合一、世代相传 | 奴隶主贵族 |

| 战国 | 军功爵禄制 | 军功 | 军功、养士、客卿 | 国君、贵族 |

| 汉朝 | 察举制 | 品德、才能 | 察访人才,举荐做官 | 地方官员 |

| 魏晋南北朝 | 九品中正制 | 门第 | 品第士人,按品授官 | 中央官员 |

| 隋唐 | 科举制 | 才学 | 分科考试,以成绩优劣取舍 | 朝廷、中央 |

——摘编自邵长峰《中国古代选官制度的演变》

材料二 科举制度作为封建社会政治制度的重要组成部分,儒家学说始终在科举考试中处于中心地位,经义成绩几乎成为决定考生是否被录用的最终根据。尤其明清时期,考试题目主要摘自“四书”,考生必须根据朱熹的《四书集成》等内容,以特定的考试文体作答,甚至书法不佳者纵有惊世才华也不能录取,如龚自珍在殿试、朝考两次答卷都压倒众人,“阅卷诸公皆大惊。而卒因楷法不中程,不列优等”。此外,科举作为成名登科的唯一途径,引得不少人甘愿铤而走险,而在封建王朝专制集权的管理下,始终无法建立起有效、民主的监督机制,或庙堂之高,或江湖之远,对科举也都逐渐失去信心,科举制最终被历史的浪潮所湮没。

——摘编自杨朝仁《科举取仕的历史嬗变与现实观照》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析我国古代选官制度的这一发展的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末科举制被废除的原因。

材料一 14世纪初,教皇被因阿维农,意大利全境解除了教皇的控制,形成米兰、成尼斯、西西教皇国、佛罗伦萨五种政治势力并存的局面。城市商业活动在十字军运动刺激下日益繁荣昌盛;经济的发展又激励了文化的发展。当时意大利人可以说是欧洲最有文化和教养的民族。同时,政治上的严重分裂和经济交往的日益频繁给大量有才干的人提供了舞台。由信仰、幻想和幼稚偏见编织的,笼罩在人们意识上的中世纪面纱被意大利人首先摆脱

——摘编自张世颖《马丁・路德和人文主义》

材料二 一般来说,人文主义者对经院哲学中的教义神学毫不关心,认为经院神学枯燥无味的繁苹分新和抽象思排,无助于改良教会道德状况和培养人的品德,并将《圣经》与古希腊罗马典籍等而视之,对其内部的救赎信息也不抱以太多的关注。路德则认为经院神学固然在理智上取得了후越功绩,但很可能遮蔽了基督信仰的本质,使信仰逻辑化,无助于宗教实践;重要的是要回到《圣经》中,认为《圣经》乃上帝之道启示的场所,超越了一切人类的文献和文化

——摘编自张世颖《马丁・路德和人文主义》

材料三 人文主义重视人本性的再现,他们排斥上帝,削弱了上帝的作用,他们和启蒙思想家们坚定着同样的信念:如果每个人的能量得到解放,他们的成就是无可限量的。新教徒们坚持禁欲主义,他们认为劳作是人生的目的,是上帝的圣训;他们鼓励财富的合法获取和积累,禁止享乐主义的奢侈消费。

——摘编自杨春苑、李春荣《论西方人文主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析意大利人首先摆脱了“笼罩在人们意识上的中世纪面纱”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出马丁・路德宗教思想和人文主义者思想的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述人文主义思想和宗教改革运动对启蒙运动的影响。

材料一

得益于17世纪的启蒙思想以及科学的世界观,18世纪见证了一场被称作“启蒙运动”的文化变革。启蒙运动不仅盛行于英国和法国,也在整个欧洲引起广泛的回响,它甚至穿越大西洋传播到了美洲殖民地,从而成为一场国际性的思想文化运动。这场运动对当时的社会、政治、宗教、道德等提出了深刻的批判,成为西方历史发展的一个转折点,并奠定了现代性的基石。

——摘编自武寅《简明世界历史读本》

材料二

17世纪,英国民主思想的火种被移民传入北美。“五月花号公约”带来契约思想,特许状带来了政府必须保卫地方特权的思想。18世纪,伏尔泰在《哲学通信》中对英国自由的描绘、对法国政治黑暗的抨击,受到北美人的欢迎。孟德斯鸠的《论法的精神》对英国政制的研究,引起北美思想家的重视,卢梭的《社会契约论》此时已相当流行。

——摘编自李永清《略论美国启蒙运动的思想渊源》

(1)据材料一,指出启蒙运动成为一场“国际性思想文化运动”的依据。结合所学知识,指出启蒙思想家对当时政治进行批判的主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,以《独立宣言》和美国1787年宪法为例,说明启蒙思想对18世纪北美历史发展产生的影响。

材料 一部中国近代史,同时也是一部中西文化全面交锋、对抗、排拒、吸取、融合的历史,一部中国对西方文化的认识逐步深入、全面的历史。梁启超在1923年就概括了中国近代学习西方的过程。他认为,中国近代学习西方经历了三个时期:第一期一一“先从器物上感觉不足”;第二期一一“从制度上感觉不足”、第三期一一“从文化根本上感觉不足”。而第三个时期涌现了大量的思想成果。西方的各种社会主义思潮也纷纷涌入中国,通过反复比较、分析鉴定,中国找到了自己的出路,接受马克思主义作为革命的指导思想。五四运动以后,马克思主义开始和中国革命实际相结合,使中国革命逐步走向成功。

——摘编自郝振君《中国近代西学东渐的主要成就及经验教训》

根据材料并结合所学中国近现代史相关知识,自选角度拟定一个论题并进行简要阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合。)

材料一 朱熹主张通过重整伦理纲常、道德规范,加强家庭和社会的凝聚力,以达到齐家治国平天下。他认为,儿童只有从小明确了每个人在家庭中的角色定位和所应承担的道德责任,才能正确地树立自己的道德准则。在家庭教育中,他认为“读书不可不读,礼义不可不知”,读书能唤醒内在“善”,使得个体得以成长,完善自我生命。在人际交往等方面他也提出了一整套的修身立命的教育思想。朱熹的家国情怀具有古代士人“齐家治国平天下”的共性,他认为三纲五常都是“理”的表现,“万物皆有此理,皆出于一源。为君须仁,为臣须放,为子须孝,为父须慈”。由于朱真的自身经历,他提出“一心之谓诚,尽己之谓忠”的论说,他认为“忠”不仅仅是政治口号,还是从上到下都应践行的准则,他把“忠”置于天理之中,大力论述了其价值的合法和合理性。

——摘编自甘秋月《论朱熹诗的家国情怀》

材料二 顾炎武在《日知录》中对“亡国”与“亡天下”加以辨析道:“易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下…保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”,黄宗羲也指出:“贵不在朝廷,贱不在草莽,天下之乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”,这种思想突破了传统的忠于一家一姓的狭鹽爱国主义,具有极大地进步意义,为近代爱国志士们所推崇和景仰。

——摘编自戴叶《论明清之际实学思潮中的经世思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳朱熹的教育思想的特点。

(2)根据材料二,指出明清之际实学家的家国情怀,并结合所学知识简要评述这种家国情怀的进步意义。

材料一 第二次世界大战后,苏联要建立和维护一个“势力范围”,以确保国家安全,并努力扩展 自己的势力范围,而美国为了抵制“共产主义威胁”和“领导”世界则力图削弱乃至击垮苏联。 一个极力地伸张“共产主义”,建立社会主义阵营;一个极力地维持资本主义世界的完整性, 推广美式民主制度。

——摘编自任海滨《浅析美苏冷战的起因》

材料二 二战后,发展壮大起来的第三世界国家自从登上国际舞台,就把反对霸权主义、争取和维护民族独立及平等权益作为重要目标。第三世界发展中国家通过不结盟运动和七十七国集团等集体斗争的方式为变革旧的国际政治、经济秩序而进行着不懈的努力,成为推动国际 关系民主化的一支主力军。同时,欧盟、日本等美国的传统盟友随着冷战的结束和自身实力 的增强,也越来越增强了反对美国独霸世界、争取成为未来多极格局中独立一极的意识,纷纷在改革联合国、建立国际新秩序等方面做出了新的设想和努力。此外,中国和俄罗斯等一些大国也成为推动国际关系民主化的重要力量。

——摘编自李慧颖 《论冷战后的国际政治格局及其演变趋势与动因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美苏冷战产生的原因。

(2)根据材料二,指出冷战后国际政治格局的演变趋势,并结合所学知识,谈谈你对二战后国际政治格局发展变化的认识。

材料一 一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国……只有思想解放了,我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导,解决过去遗留的问题,解决新出现的一系列问题……实事求是,是无产阶级世界观的基础,是马克思主义的思想基融。经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。当然,像中国这样大的国家搞建设,不靠自己不行,主要靠自己,这叫作自力更生……总结历史经验,中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因是闭关自守。

——摘编自1984年邓小平在会见参加中外经济合作问题讨论会全体中外代表时的谈话

材料二 毛泽东思想以独创性理论丰富和发展了马克思列宁主义。毛泽东思想活的灵魂是贯穿其中的立场、观点、方法,它有三个基本方面,这就是实事求是、群众路线、独立自主。

——摘编自习近平《在纪念毛泽东同志诞辰一百二十周年座谈会上的讲话》

(1)根据材料一,概括邓小平理论的主要思想,并结合所学知识简述其历史意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出邓小平和毛泽东的思想的共同之处。

材料一 材料二在西汉中前期,出现了“用贫求富”的热潮。求富最有效的途径是经商。经商也有经商的学问,商人们把“求利”看做是人生的主要追求目标,有“天下熙熙,皆为利来;天下攘,皆为利往”的说法。为了求利而总结的经验,有“夫用贫求富,农不知工,工不如南,刺绣文不如倚市门。此言末业贫者之资也”,还有“以末致财,用本守之”等

——以上材料摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,概括西汉中前期的“求富”观念。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析当时海外白银流入中国的原因。

材料一 国不农,则与诸侯争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也?……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则不易使也,信可以守战也。

——《商君书·农战》

材料二 松江府“壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

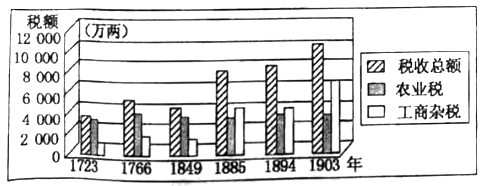

材料三 清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

材料四 清代统治者坚持认为:“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)据材料二、三概括明清时期出现的经济现象。

(3)据材料四归纳:面对经济的变化,清朝统治者采取了什么对策?结合所学知识说明其消极影响。