材料一

汉初,陆贾基于传统“夷夏之辨”的儒家思想,协调“华夷”之间民族关系时提出“附远宁近,怀来万邦”。他两次作为使臣前往南越,说服南越向汉称臣,双方恪守疆域,互不相犯。基于两汉初期的汉匈关系,贾谊的“华夷”理念乘持“尊王壤夷”的“夷夏之辨,,思想。贾谊首倡“夷夏首足论”,汉朝天子为天下“夷狄”之首,周边“夷狄”为足,华上夷下,尊卑有序,“华夷之辨”思想明显。武帝朝开疆拓土,为了实现多民族的统一,理顺“华夷”关系,需对“华夷”大防民族政策作适时调整。

——摘编自段超《从“夷夏之辨”到“华夷”一体:中华民族共同体意识形成的思想史考察》

材料二

中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蕾的包容特性。展开历史长卷,从赵武炱王胡服骑射,到北魏孝文帝汉化改革;从“洛阳家家学胡乐”到“万里羌人尽汉歌”;从边疆民族习用“上衣下裳”“雅歌儒服”,到中原盛行“上衣下裤”、胡衣胡帽,以及今天随处可见的舞狮、胡琴、旗袍等,展现了各民族文化的互鉴融通。各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。

——摘自《习近平总书记在2019年全国民族团结进步表彰大会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出贾谊“华夷首足论”的本质,并分析汉朝“华夷”观念演变的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举北魏孝文帝改革中推动中华民族共同体演进的典型举措,并谈谈古代民族融合对中国的影响。

材料一 清初,黄河下游堤防失修,决口频繁。康熙年间,河道总督靳辅“遍历河干,广咨博询,求贤才之硕画,访谙练之老成”。他主张从全局出发,将黄河、淮河、运河三者进行综合治理,并指出:“用水刷沙,虽为治河不易之策,然河身淤土有新旧之不同……五年以前之久淤……冲刷甚难,故必须设法疏浚也。”主要措施是坚筑堤防、蓄清刷浑、河运分离。由于治河经费紧缺,靳辅预支数个省份康熙二十年正税的十分之一、并允诺“以淮扬水涸之后溜出田地的屯田收入及商船货物缴纳的商税补还”。经治理,黄河安澜十余年,之后又连年决溢。

——摘编自王育民《中国历史地理概论》等

材料二 清末民初以来,原有黄河治理体系逐渐解体,黄河水患频发。1913年,濮阳双合岭决口,当时北京政府着力进攻南方革命力量,无暇顾及,导致灾情不断扩大,拖延两年才完全堵复。1921年,《大公报》报道:“黄河上下游近来迭次决口,被水区域益形扩大,加以款项支绌,河工经费不能尽力筹拔,因之河防设施多有未周。”1933年,黄河水利委员会委员长李仪祉提出了黄河治本思想,强调黄河治理要上中下游并重,防洪与航运、水电、灌溉兼顾,还认识到黄土高原水土保持在黄河治理中的重要性,从根本上改变了传统的治河策略。但由于主管机关职权不定,治理工作难以有效推进。

——摘编自苏全有等《民国时期黄河治理成效不佳的历史反思》

材料三 新中国成立后,毛泽东多次考察黄河并提出“要把黄河的事情办好”。1999年,江泽民强调黄河治理开发应将经济效益、社会效益和生态效益相统一、实现经济建设与人口、资源、环境协调发展。2019年,习近平将“黄河流域生态保护和高质量发展”提升为国家战略,标志着黄河流域的治理开发步入新征途。

——摘编自邓生菊等《新中国成立以来黄河流域治理开发及其经验启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代靳辅治理黄河的特点并予以评价。(2)根据材料二并结合所学知识,简析民国时期黄河治理成效不佳的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你从黄河治理中得到的启示。

材料一 唐代是我国多民族国家进一步发展的重要时期。当时,突厥、西域各族及薛延陀、回纥、吐蕃、南诏、靺等,都曾在边疆地区建立过地方民族政权,推动了祖国的历史发展。唐朝与这些少数民族的地方政权有着密切的联系,汉族人民和各少数民族人民之间也都有着频繁的经济文化交流。这种联系和交流,不仅对社会发展有利,而且加深了汉族和各少数民族之间的友谊,使多民族国家日臻巩固。

——摘自朱绍侯张海鹏齐涛《中国古代史》

材料二 西藏工作必须坚持以维护祖国统一、加强民族团结为着眼点和着力点。要加强对群众的教育引导,广泛发动群众参与反分裂斗争,形成维护稳定的铜墙铁壁。要深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育,深入开展西藏地方和祖国关系史教育,引导各族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。要重视加强学校思想政治教育,把爱国主义精神贯穿各级各类学校教育全过程,把爱我中华的种子埋入每个青少年的心灵深处。要培育和践行社会主义核心价值观,不断增强各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会义的认同。

——选自习近平在2021年中央第七次西藏工作座谈会上的讲话

(1)根据材料一并结合所学,列举唐朝与吐蕃地方政权之间密切联系的基本史实,并说明当时边疆和内地各民族交流呈现的主流趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学,请选择阐述:①西藏自古以来是中国不可分割的一部分。试以元朝和清朝为例,列举中央政府对西藏地方的管理举措。②新中国成立以来,非常重视西藏工作。指出中央对西藏地方管理的基本政策,并说明该项政策的优势所在。

材料一 朝鲜战争爆发后,美国政府十分关注中国是否出兵朝鲜。但直到第二次战役,美国对中国出兵的相关情报一直是错误的。1950年10月18日,彭德怀发给志愿军的命令是“按照预定计划进入朝北作战……渡江部队每日黄昏开始至翌晨,4时即停止,5时前隐蔽完毕并须切实检查”等,使美国政府对中国是否出兵及出兵规模上出现了判断失误。美国军事领导人认为中国不会卷入朝鲜战事最重要的原因是,苏联暂时不打算使这场局部战争扩大为一场全球性战争,完全没有考虑到美军越过“三八线”对中国国家安全造成的威胁。作为朝鲜战场上联合国军最高指挥官麦克阿瑟,虽然他“几乎不了解中国馆军队或他们的军事原则,但是完全漠视中国馆士兵的存在”。

——摘编自邓峰《美国军事情报部门对中国出兵朝鲜的情报评估》

材料二 朝鲜战争爆发后,美国的第一反应竟是派第七舰队进驻台湾。自国共内战开始以来,美国至少在表面上保持了对中国内政的不干预的立场……同样,中共虽然宣布了“一边倒”的方针,但也没有存心针对美国采取任何特殊的外交行动。而美国对台湾的行动,在毛泽东看来,就等于对美国对中国宣战。1949年夏天,刘少奇秘密访问莫斯科时,中苏两党就达成了一种共识,即在国际革命中应有分工。斯大林希望中共今后多分担一下对殖民地、半殖民地附属国家的民族民主革命运动方面的帮助,“应当履行对东亚各国革命所承担的责任。”而现在朝鲜革命真的遇到麻烦了。在麦克阿瑟叫嚣要打过鸭绿江和下令空军对鸭绿江沿岸中国领土进行轰炸,严重威胁到中国的安全。如果让朝鲜在中国建立流亡政府,并将残部撤往中国,可能将战火引致中国境内,并让斯大林根据中苏同盟条约派几十万军队进入东北的可能。因此,归纳起来,当时流行的一句口——“抗美援朝,保家卫国”十分贴切的反映了毛泽东对出兵问题的全部考量。

——摘自:《沈志华:论中国出兵朝鲜决策的是非和得失》

材料三 对抗美援朝战争,习近平说,“这一战,拼来了山河无恙、家国安宁,充分展示了中国人民不畏强暴的钢铁意志!”

“这一战,中国人民彻底扫除了近代以来任人宰割、仰人鼻息的百年耻辱,彻底扔掉了‘东亚病夫’的帽子,中国人民真正扬眉吐气了。”

“这一战,让全世界对中国刮目相看”(包括美国、苏联在内的世界各国都感到必须重新估计中国在亚洲和世界事务中的地位和分量)。

“经此一战,人民军队在战争中学习战争,愈战愈勇,越打越强,取得了重要军事经验。”

“经此一战,第二次世界大战结束后亚洲乃至世界的战略格局得到深刻塑造,全世界被压迫民族和人民争取民族独立和人民解放的正义事业受到极大鼓舞,有力推动了世界和平与人类进步事业。”

——摘编自2020年习近平《纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会》重要讲话

(1)根据材料一分析美国军事情报部门对中国出兵朝鲜做出错误评估的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国出兵朝鲜的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析抗美援朝战争的意义。

材料一 东北地区借助较早解放以及经济基础较好的优势,在新中国成立初期占有突出的经济地位。在进入社会主义建设时期,东北地区不仅工业快速发展,而且以资源开发形成新的产业优势,并取得了经济增长的全国领先地位。改革开放后的东北经济发展进入了一个拐点。其经济优势逐步丧失,经济增长速度也相对减缓。1978年至2017年,东北三省的平均增长速度为9.1%,而同期全国的平均增长速度为9.5%。到2017年,东北经济规模占全国总规模的比重降到6.7%,这表明东北地区变成了一个经济发展相对滞后的地区。

—摘编自乔榛、路兴隆《新中国70年东北经济发展:回顾与思考》

材料二 2020年,习近平总书记考察吉林时指出,要推动经济高质量发展,要着力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,增强经济竞争力、创新力、抗风险能力;要抓住实施乡村振兴战略的重大机遇;要始终把人民安居乐业、安危冷暖放在心上;要贯彻落实好新时代的组织路线。

—摘编自段炼《习近平关于新时代东北振兴重要论述的理论创新》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析改革开放以来东北地区逐渐失去发展优势的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明实现东北振兴的历史意义。

材料一 清政府在实施民族政策方面具有高度的灵活性,如对不同民族地区(包括汉族聚居地区)采取不同的管理措施,在不同民族地区根据不同实际情况实行不同的行政管理体制。清朝统治者有着较为成熟的民族政策观念,对不同民族实行不同的民族政策,如对蒙古诸部与对汉族实行不同政策,对西藏与对新疆实行不同的管理政策等;对同一民族的不同支系也实行了不同政策,如对内属蒙古与外藩蒙古实行不同的政策;在不同民族“各得其治”的基础上,实现了国家政治的高度统一和社会的长期稳定。清朝政府陆续制定和增修《理藩院(部)则例》《回疆则例蒙古律例》西藏通制》等,确认了有关民族地区的行政区划、职官制度、行政管理制度、司法制度、宗教制度、经济贸易制度等。这使清朝官员在管理民族事务方面有章可循,在处理民族问题方面有法可依。

——摘编自余梓东《浅谈清代民族政策的启示》

材料二 中国共产党的民族政策探索实践长达百年之久,可谓是实践经验丰富。丰富的民族政策实践增强了中国共产党人的中华民族话语权。如在“卢沟桥事变”的第二日,中国共产党中央委员会就向全国发出了抗战宣言,向全国同胞呼吁:“平津危急!华北危急!中华民族危急!”并号召“只有全民族实行抗战,才是我们的出路”。1949年9月29日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《共同纲领》,更是专辟一章来阐释新中国的民族政策,明确了"使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭”的总基调。民族政策实践的一大优势,还在于在解决民族问题的探索实践中找到了中国特色解决民族问题的正确道路。正如习近平总书记在2021年8月召开的中央民族工会会议上指出:“回顾党的百年历程,党的民族工作取得的最大成就,就是走出了一条中国特色解决民族问题的正确道路。”

——摘编自白利友《铸牢中华民族共同体意识的民族政策机制分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代民族政策的特点

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析新中国能够走出一条中国特色解决民族问题的正确道路的原因。

| A.具有大国的责任与担当 | B.试图主导世界秩序 |

| C.改革开放取得巨大成就 | D.综合国力不断提升 |

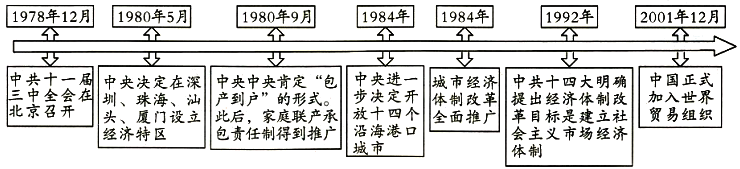

材料一 1978年,在邓小平先生倡导下,以中共十一届三中全会为标志,中国开启了改革开放历史征程。从农村到城市,从试点到推广,从经济体制改革到全面深化改革……中国人民坚持对外开放基本国策,打开国门搞建设,成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折。

——摘自习近平《开放共创繁荣创新引领未来——在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲》

材料二 21世纪以来,中国国民经济一直保持快速增长。综合国力稳步提升,对稳定世界发展所做的贡献日益显著,国际影响力日益增强,彰显大国责任与担当。在当前的世界大变局中,中国倡导构建人类命运共同体的理念、主张和行动,不断为世界和平与发展贡献中国智慧、中国方案和中国力量。

——摘编自严文斌《解构百年大变局之“变”与“局”》

截至2019年年底,中国在非洲援建24个农业技术示范中心,惠及50余万当地民众;举办了100多期减贫培训班,为116个发展中国家培养减贫专业人才近3000人。根据世界银行报告,共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱极端贫困,3200万人摆脱中度贫困,为国际减贫事业提供强大动能。

——摘编自齐玉《积极促进国际减贫合作推动构建人类命运共同体》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出中国进入社会主义现代化建设新时期的标志性事件,并分别概括中国政府在对内改革、对外开放方面的重大举措。(2)依据材料二并结合所学知识,从理念和实践两方面指出中国为应对当今世界大变局所做的贡献,并说明中国能做出这些贡献的主要原因。

材料 于敏,核物理学家,中国科学院院士。1949年毕业于北京大学物理系。1960年底,于敏等为主的一群年轻科学工作者,悄悄地开始了氢弹技术的理论探索。从20世纪70年代起,于敏在倡导和推动高科技项目研究中,发挥了重要作用。20世纪80年代以来,于敏在二代核武器研制中,使我国核武器技术发展迈上了一个新台阶,对我国科技自主创新能力的提升作出了开创性贡献。

于敏长期领导核武器理论研究及设计,领导工作组废寝忘食地计算,从一张白纸开始,举一反三进行理论探索,于敏隐姓埋名,至1988年于敏的名字和身份是严格保密的。工作中曾三次与死神擦肩而过。1982年于敏获国家自然科学奖一等奖。1999年被国家授予“两弹一星”功勋奖章。2018年12月18日,党中央、国务院授予于敏同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章。2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予于敏“共和国勋章”。

——选自新华网《中共中央、国务院关于表彰改革开放杰出贡献人员的决定》

(1)根据材料并结合所学知识,分析于敏20世纪60年代投身核武器研究工作的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括于敏先进事迹中所体现时代精神品质。

材料一 1945年8月14日,在美国支持下,蒋介石派代表与苏联签订了《中苏友好同盟条约》。条约规定:缔约双方共同对日作战,互相支援,不得单独与日本停战媾和;对日作战终止后两国共同采取措施,以防止日本再事侵略。蒋介石则同意外蒙古独立;中国长春铁路由两国“共同所有,共同经营”;大连为自由港,港口主任由苏联人担任;旅顺口海军基地由两国共同使用。

——摘编自王绳祖《国际关系史》

材料二 东北问题成为中苏同盟关系中最难处理的问题。 中方要求,苏联放弃在大连和中长铁路的一切权利和利益,并将上述所有权利和义务归还中华人民共和国。对于斯大林来讲,东北问题的退让,涉及苏联在远东核心利益的重大损失。经过反复研究和修改,……最后,斯大林还是决定作出让步。双方于1950年2月14日签定的条约,有效期30年……在经济方面,双方彼此给予一切可能的经济援助,并进行必要的经济合作。

——摘编自唐传星《中苏友好同盟互助条约签订始末》

材料三 1979年4月3日中国政府照会苏联政府,明确表示不再续约,从法律上结束了不正常的中苏同盟关系,开始了中苏关系缓和并逐渐正常化。苏联解体后,中俄两国关系随着中俄边界问题的逐步解决而不断深化,成了“好邻居、好伙伴、好朋友”,目前两国关系已经达到历史最好时期。2019年6月5日,习近平主席同普京总统共同签署了两份声明,宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系。中俄关系堪称当今世界大国、邻国和谐共处的典范。

——摘编自刘显忠《中俄建交70年的历史回顾及今后交往中应注意的问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,对《中苏友好同盟条约》进行简评。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出《中苏友好同盟条约》和《中苏友好同盟互助条约》不同之处。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,分析指出新中国成立至今,中苏(俄)关系的变迁及启示。