材料一 中国是一个历史悠久的文明古国,在漫长的历史长河中,疫病时有发生,疲满具有传播迅速、传染性强、传变较快、致死率高、易造成社会恐慌等特点。疫病传播的原因,殷商卜辞中商王自为鬼巫来驱除疫病之鬼,东汉末年张仲景的《伤求杂病论》将病人的发热症候皆称为伤寒的影响,隋代医学家果元方的《诸病源候论》对疫病传染的致病因子探索按近了细菌的发现。约成书于战国时期的《黄帝内经》明确将传染性病症称为“疫”和“病”;晋代医学家葛洪在《肘后备急方》中首次将“病气”作为传染病的病因和相互传染的特点,开后代温病学之先河。在疫病治疗上,葛洪创造性地提出用青蒿治疗疟疾,为后人战胜癌疾指明了方向。明末医学家吴又可《温疫论》已认识到传染病有空气传播和接触传播两条途径。

——摘编自王星光《中国古代对疫病的认识与防治》

材料二 古代医家和先民为抵御疫情、保护生命、减少损伤,积极应对,留下了丰富的经验和教训。《黄帝内经》就明确指出“圣人不治已病治未病,不治已乱治来乱”,主张培团自身“正气”,以抵抗“邪气”侵入。《黄帝内经》还提出“上工救其萌芽”的思想,就是要求早发现疫情苗头,及时防治,以免疫情扩大,难以遇制。《睡虎地秦墓竹简》记载道:“爱书:某里典甲诣里人士五(伍)丙,告曰:‘疑厉。’来诣。……令医丁诊之。”这说明秦朝已有严格的传染病疑似患者的报告制度,一旦发现就要及时报告并采取隔离措施。历代医家们还创制了许多防治疫病的药方药剂,如葛洪用柏芝散预防疫病,孙思邀研制出雄黄丸以避疫疾等都为疫病防治发挥了显著的效用。在郑州商城遗址发现有陶制的排水管道,在城内还发现多眼水井,这既可保证城市的饮用水卫生,也解决了城市的污水处理问题。

——摘编自王星光《中国古代的疫病探求与防治应对》

(1)依据材料一指出中国古代疫病的传播特点及古人对疫病的认识。

(2)依据材料二并结合所学,概括中国古代对疫病的防治措施。

(3)依据以上材料并结合所学知识,概括张仲景等名医被后人尊敬的原因。

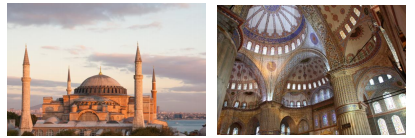

材料一 下图为圣索菲亚大教堂的外观和内部,位于今土耳其伊斯坦布尔。

公元325年君士坦丁大帝始建圣索菲亚大教堂,后遭破坏。东罗马帝国皇帝查士丁尼于532年—537年重建,由物理学家伊西多尔及数学家安提莫斯设计。教堂布局属于以穹顶覆盖的巴西利卡(古罗马)式。大穹顶直径32.6米,离地54.8米,通过帆拱支撑在4个大柱墩上。穹顶底部密排着40个窗洞,光线射入时形成幻影,仿佛造就出光芒万丈的天堂。与大理石的希腊建筑及混凝土的罗马建筑不同的是,教堂的主要建筑材料为砖块。内部用镶嵌画装饰,内容为圣经故事,早在公元前3000年苏美尔人已采用小块石膏做镶嵌。拜占庭人考虑墙壁承重,以彩色玻璃作镶嵌,这繁荣了叙利亚玻璃制造业。玻璃反射光彩,在阳光照射下达到虚无缥缈的效果。1453年奥斯曼帝国灭亡拜占庭帝国,教堂内所有壁画被全部用灰浆遮盖,基督教雕像也被搬出,大教堂改为清真寺,还在周围修建了四座尖塔。

——摘编自张军利《从圣索菲亚教堂解析拜占庭文化的根源》

材料二 下面左图为洛阳龙门石窟宾阳中洞佛像。宾阳中洞始建于公元500年,是北魏宣武帝为其父孝文帝做功德而建。右图为洛阳龙门石窟后世开凿的卢舍那大佛像。

北魏时在山西大同开凿的云冈石窟造像比较粗犷,大衣半披肩,衣裙贴身露肌,表情较严峻。宾阳中洞释迦牟尼坐像,衣袖宽大下垂,面相略长而清秀,表情厚重,温和并作微笑状。与云冈石窟相比,龙门石窟宾阳中洞显现出典型中原文化特点。北魏之后,龙门石窟继续扩大,卢舍那大佛即是一例,公元655年大佛像龛开凿,历经20年完工。卢舍那,梵语为毗卢遮那或毗卢舍那,意为“光明遍照”。大佛高17.14米,头高4米,耳长1.9米,造型匀称,身体颀长丰约,丰颐秀目,仪容庄严典雅,肩背宽厚大方,胸腹富有生机。稳重的坐势和静观默想的姿态,既有男性的雄伟庄严,又不失女性之慈祥与温和。大佛的头向下俯视,可与礼佛者仰视的目光相交流,与超凡脱俗的北魏佛像相比,更具人情味。

——摘编自何养明《洛阳龙门北魏石窟艺术的特点》、马静《论龙门石窟佛教造像艺术》

材料三 世界遗产的独特性和不可再生性决定了对其“保护”是处于第一位的。遗产保护面临着来自经济、政治、环境和社会文化等多方面的挑战,这些挑战在世界范围内普遍存在,在发展中国家尤为突出。

——张芳芳刘旭玲《世界文化遗产保护与管理研究进展》

(1)根据材料一并结合所学,指出圣索菲亚大教堂的建筑特点及历史文化价值。

(2)根据材料二并结合所学,说明宾阳中洞呈现中原文化特点的原因。概括卢舍那大佛体现出怎样的时代特征?

(3)圣索菲亚教堂、龙门石窟分别于1985年、2000年列入联合国教科文组织《世界文化遗产名录》,根据材料三并结合所学,就两处文化遗产的保护分别提出不同建议。

材料一 中国古代的文化自觉,同样表现为“人的自觉”,有时也被称之为“人文主义”或“人本主义”。无论是孔孟学说还是程朱理学,儒家文化始终执着于强调人之为人的道德性。同时,它对道德性的强调以维持社会的秩序为出发点和归宿,对不同身份的人有不同的道德要求,这便使其所强调的道德限定在伦理道德的范畴。儒家文化在晚明时期发生了裂变与分化。李贽发挥王艮的“百姓日用即道”的思想,提出穿衣吃饭即人伦物理。对自然人性的肯定,着眼于“我”之真实;对个性意识的推崇,侧重于“我”之独立,二者共同体现出晚明人文精神的“人”不再是儒家文化中伦理型的人。但这股人文主义思潮并未掀起类似西方文艺复兴那样深入持久的文化运动,它只作为儒家主流文化的一股逆流在中国文化史中昙花一现。

——摘编自孙桂丽《对中国古代主流人文精神的反叛-浅谈晚明人文主义思潮对“人”的发现》

材料二 近代中国的文化自觉发展可以追溯到1840年。自幼学习儒家经典的洪秀全在偶然接触基督教的小册子《劝世良言》后,在基督教义的基础上,融入儒家思想文化中的“大同思想”;而洋务派提出的“中体西用”是对儒家“经世致用”思想的延续和发展;改良派在认识中国传统思想文化基础上,自觉学习西方思想文化,主张采用西方君主立宪制;19世纪末,革命派以中西思想文化融合创新中提出的“民族主义、民权主义、民生主义”为文化精神的旗帜;进入20世纪后,不同政治派别思想家无不把文化作为民族自觉自立的要素。新文化运动中,陈独秀、李大钊等人用“民主”“科学”大旗猛烈冲击中国的封建思想文化,动摇了封建思想的统治地位。中国共产党的革命文化则是在优秀传统文化与马克思主义融合创新中自我创建和自我发展的过程。

——摘编自杨正军《“文化自觉”视野下近代中国思想文化的变迁与转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚明时期中国文化自觉发生的变化,并分析出现变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国“文化自觉”发展的特点及其对中国社会的影响。

材料一早在西周时期,《周礼》和《礼记》中已有关于政府对外事务的内容,“译”是政府外事工作的重要部分。汉代设译长主管传译和奉使,还在西域诸国设立译员,使其“佩汉印经”。唐朝大量任用来自西域的粟特人从事外交翻译工作。辽、金、元为保证政令上传下达,设置了专门的官方翻译机构,还为各级官员配备通事、译史,并组织专人将历代史书、四书五经、《贞观政要》《资治通鉴》等汉文典籍翻译为少数民族语言。明朝初年,政府开始积极训练本土翻译人才,以蒙古语为培养重点。

——摘编自夏登山《对中国古代翻译大潮的重新认识》

材料二表 明末清初翻译的部分东西方论著*

类别 | 领域 | 书名 |

译为中文的西文著作 | 天文学 | 《测天约说》《恒星历指》 |

数学 | 《几何原本》《几何要法》 | |

物理学、工程学 | 《泰西水法》《奇器图说》 | |

采矿冶金 | 《坤舆格致》 | |

军事技术 | 《火攻契要》《海外火攻神器图说》 | |

生理学、医学 | 《泰西人身说概》《药露说》 | |

哲学、逻辑学 | 《名理探》<穷理学》 | |

译为西文的中文著作 | 儒学 | 四书、《诗经》《易经》《礼记》等 |

哲学 | 《老子》 | |

文学 | 杂剧《赵氏孤儿》、小说《玉娇梨》等 |

*注:明末耶稣会士到华传教,形成了中国古代的一次翻译高潮。在宗教著述之外,传教士与中国学者合作,翻译了一些科学著作和哲学伦理学著作。1613年,大臣李之藻上书,力陈翻译西方历法算法、水利地理、医理等书之必要。1629年,明朝为修订历法设立历局,组织传教士与国内历算专家编译数学和天文书籍。

——以上文献来源于《中国翻译史概要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代翻译活动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明末翻译高潮的新变化,并简析其原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对古代翻译事业发展的认识。

材料一 在雅典,公民是城邦的主人,成为公民的前提则是为城邦提供兵役。公元前594年,首席执政官梭伦按财产将公民划分为四个等级,并规定了相应的军事义务:第一、二等级公民提供骑兵,第三等级提供重装步兵,第四等级提供轻装步兵和在海军中服役。雅典军队早期的主导力量是陆军。公元前5世纪以后,由于海上贸易的发展,雅典海外冲突和争夺不断,促使雅典开始大力发展海军并且成为海上强国。希腊海军的成员主要来自第四等级的贫农和雇农,他们为城邦提供了舵手、水手长、下级军官、瞭望员、桨手,在雅典海军大败波斯舰队的战争中做出的贡献远大于前几个等级。这客观上提高了他们在城邦内的地位,使得城邦领导者不得不给予他们更多的政治权利。

——据《古希腊军制变革》

材料二 罗马共和国前期,每一位17-46岁的公民都必须在战时服兵役,作为回报,他们可以在战后重新分配“公有地”中获得一杯羹。随着罗马霸业的扩大,奴隶制大庄园发展起来,海外行省的廉价粮食也不断输入,小农大量破产,公民兵制的基础遭到破坏。前2世纪末,罗马在朱古达战争和与日耳曼人的战争中屡遭败绩,同时还面临着第二次西西里奴隶起义。为扩大兵源,执政官马略进行了军事改革,规定凡是自愿且符合条件的人(包括无产者、意大利境外的同盟者、行省居民)均可应募入伍,士兵服役期间国家发给薪饷。

——据王斯德《世界通史》

(1)根据材料一,概括雅典军队的特点,并结合所学知识,概述其在雅典历史发展中的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,指出罗马共和国后期在兵制上的重大变化,并简析其原因。

材料 五套人民币票面图案简介

| 套次 | 简介 |

| 第一套人民币 | 1948年12月1日,在河北石家庄开始发行第一套人民币,其票面图案基本都是奔驰的火车、远航的轮船、雄伟的工厂、辽阔的田野,或者是正在车间、田间辛勤劳作的工人和农民。 |

| 第二套人民币 | 1955年3月1日发行,全套 11 种,其票面图案为汽车、飞机、轮船、拖拉机、火车、水电站等,鲜明地体现了工业化建设时期的时代特色。 |

| 第三套人民币 | 第三套人民币于1962年4月20日发行,票面图案有:纺织车间、女拖拉机手、车床工人、炼钢工人、青年学生走出校园参加生产劳动、人民代表步出人民大会堂以及武汉长江大桥等。 |

| 第四套人民币 | 1987年4月份发行,100元券的正面是新中国四位主要领导人毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德的侧面头像。50元券的正面是工人、农民和知识分子并列的头像。10 元券以下票面的正面都是具有代表性的民族人物的头像,每张票面二人。 |

| 第五套人民币 | 发行于1999年10月 1日,各面额票面的正面全部是毛泽东主席的头像,底衬采用了中国著名花卉图案,背面主景图案通过选用有代表性的寓有民族特色的图案,充分表现了中国悠久的历史和壮丽的山河。在货币上印有国家领导人的头像是世界各国的通行做法。 |

——整理自汪锡鹏:《一部生动的新中国发展史——五套人民币图案中的历史变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括人民币及其票面图案发展变化的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,对表格中的任意一套人民币及其票面图案进行解读。(解读须从该套人民币发行的背景、图案内容及其意义等角度综合进行)

材料一 春秋战国时期的华夷观有一个演变过程。前期更侧重于血缘上与周王室的亲疏,强调华夏诸国是同胞兄弟,夷狄是外族。到春秋中后期,“华夷之辨”在内涵上更专注于文化上的进步与落后,把是否认同华夏礼乐文明作为区分夷夏的标准。这样就形成了以文明与野蛮而不是以种族来区分华夷的观点。“华夷之辨”在春秋战国时期有利于民族凝聚力的形成,并变成强大的精神力量,抵御相对落后的游猎文化对中原文化的征服。以“尊王攘夷”为口号的大国争霸战争也在客观上促进了华夷的融合,在中华民族发展史上有一定的积极作用。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 洋务运动打破了传统的“华夷之别”的世界观,承认“夷狄”却有许多比中国优越之处,中国“人无弃才不如夷,地无遗利不如夷,君民不隔不如夷,名实不符不如夷”,中国不能拘泥于祖宗之成法,而应循用西洋之法以求逐渐富强,否则中国永远处于落后挨打的地步。这种交易进化的历史观,朦胧地看到世界历史发展的大势,洋溢着一种奋发向上的精神。

——章开沅、朱英《中国近代史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期“华夷之辨”的发展变化,指出这种观念的积极作用。

(2)据材料二并结合所学知识,指出洋务派“华夷”世界观的新特点,举例说明洋务派基于这种新世界观所作的努力。

材料一 宋朝时上流社会中流行射类、蹴鞠、棋类、水上活动、角力、田径、武术、节令游戏以及百戏等体育活动。《宋史》中记载,上流社会对体育礼仪的规定非常严格,如打球包括了鼓乐、服饰、仪式等等诸多程序和规矩,礼法森严。朱熹提出“修建射圃,提倡习射;效法孔孟,尊崇六艺以及登山郊游,导引调息”的体育思想。民间也兴起各类体育活动,并出现大量专业的体育“社”,如打毬社、齐云社、角抵社、锦标社、锦体社、英略社等。宋代《齐云社规》记载蹴鞠有十紧要:“要和气、要信实、要志诚、要行止、要温良、要朋友、要尊重、要谦让、要礼法、要精神。”都城开封街市店铺甚至还专门出售一种儿童秋千,设计精巧,深受百姓喜爱。城市里也出现一些新的娱乐场所,将文艺表演和休闲体育结合起来,吸引大量的市民来休闲娱乐。

——摘编自周丛改《宋代体育的繁荣及其成因》

材料二 民国时期,著名教育家张伯苓提出“强国必先强种,强种必先强身”,认为“学生芒有强健的体魄和浓厚的国家观念,二者兼具,然后方能担负起救国救民复兴御侮的重任。”在张伯苓看来,体育可以“增进全身之健康,使一切动作敏捷正确,精神愉快,产生美观,并养成能守纪律,重协力,尚仁侠之健全人格。”他提出“民主政治即是体育精神。体验过体育的竞争、团结、合作以后,推行民主政治要有利得多”。他从学校教育的根本目的出发,主张德智体三育并进,“造成德育、智育、体育完全发达的人才”。

——摘编自霍玉《张伯苓:中国近代体育教育先行者》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋朝体育活动的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张伯苓体育思想的内容并简述其历史意义。

材料一 甲午中日战争之前,清政府施行的矿务政策主要是大力发展官办和官督商办企业,对民间开矿的态度基本是禁止和限制的。甲午中日战争后,面对巨额赔款,清政府财政左支右绌,一些官员提出“广制造、兴矿政,以开源也”,呼吁发展采矿业以挽回利权。清政府也逐渐意识到实业救国“于国计民生两有裨益”,逐渐改变清初的矿业政策,开始允许民间开矿。光绪二十二年(1896年)正月,清廷下旨命各省五金各矿“宜及时攻采,以期推广”。

——摘编自程博《清末民初矿业法制变革初探——从焦作煤矿实便展开》

材料二 1930年,南京国民政府颁布《中华民国矿业法》,置各矿于政府的监督管理之下,并要求所有外资经营的煤矿依法划区设权,领取开采执照或者重新改组。实业部对于无证私采之矿,加以取缔;并将已设定矿权的矿,按期开列清单,分发各路局查考。依据矿业法的规定,矿税被分为矿区税与矿产税两种,凡已设定矿权的厂矿必须缴纳矿区税,该税由农矿部(或实业部)委托省市主管官署代为征收转解。对于各大矿业公司,其矿区税数额较大者,由实业部直接催缴。九一八事变后,国民政府逐渐加强了对重要矿产资源的统制。1931年11月,由实业部牵头召集救济长江煤业会议,并于上海设立国煤救济委员会,以应对长江流域的煤荒,促进煤矿业产运销合作。1933年6月,实业部召集各煤商及有关各部召开修车运煤会议,以增进运输而谋路矿之合作。1935年,国民政府以钢铁关系国防安全为由,规定苏、皖、鄂、赣、湘五省境内铁矿将不再准许人民承租,全部收归国营。

——摘编自向明亮《国民政府矿业政策与矿业发展述论(1928—1937)》

材料三 1994年,国务院发布《矿产资源补偿费征收管理规定》,确立了矿产资源的资源性资产性质以及政府与企业之间平等的财产交换关系。1996年,全国人大常委会修订《矿产资源法》,允许矿业权流转,这促进了市场在资源配置中基础性作用的发挥,使得矿产资源管理逐步走向市场化。矿产资源的有偿使用制度改革,在此后高速发展的中国矿业中经受住了考验,而在与国际矿业越来越紧密的融合中,中国矿业也在不断拓宽视野,逐步提高其国际化程度越来越高。

——摘编自赵凡《我国矿业权制度改革40年综述》

(1)根据材料一,指出甲午中日战争后清政府矿务政策的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(2)根据材料二,概括南京国民政府矿业政策的主要内容,并结合所学知识指出其实施的目的。

(3)根据材料三,归纳20世纪90年代中国矿业政策的特点,并结合所学知识说明其意义。

材料 1950年6月,中共七届三中全会确立土地改革总路线:“依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤地有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产。”《土地改革法》就是基于这一总路线制定的。按规定,土地改革只“没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋”这五大财产,而对“地主的其他财产不予没收”。“对地主亦分给同样的一份,使地主也能依靠自己的劳动维持生活,并在劳动中改造自己”。1950年12月8日,中共华东局向中共中央报告,试点地区土地改革完成后,“贫雇农得地开心,中农有利放心,富农不动定心,地主劳动回心”美籍华裔学者黄宗智认为,新解放区土地改革是有序和温和的。

从1949年到1952年,全国耕地面积,由0.98亿公顷,增加到1.08亿公顷;人均粮食占有量,由208.95公斤,提高到288.12公斤。农业生产要素产出率实现快速提升,全国粮食平均每公顷产量,由1949年的1029.3公斤提高到1955年的1416.7公斤,提高了37.6%,年均递增5.5%,这是在传统农业技术下实现的(也有恢复性增长因素)。正是土地改革在政策制定和实施过程中,严格落实土地改革总路线的精神,有步骤、有领导、有秩序地进行发动群众的工作,团结了一切可以团结的力量,组成了一条伟大的反封建统一战线,因此保障了废除封建地主阶级剥削的土地所有制这一目标的顺利实现。

——摘编自郑有贵《新中国土地改革开辟现代化通途》

(1)根据材料概括土地改革的特点。

(2)根据材料和所学知识,概括新中国初期的土地改革所产生的影响。