材料一 牧群须人照管,其重劳力愈甚,而掠夺之风亦益烈。只有农业是源于搜集的,最初本是女子之事。低级的农业,亦率由女子任其责。其后逐渐发达,成为生活所必资。此时经济的主权,操于女子之手。土田室屋及农具等,率为女子所有。部族中人,固不愿女子出嫁;女子势亦无从出嫁;男子与女子结婚者,不得不入居女子族中,其地位遂成为附属品。所以社会上有许多公务,其权皆操于女子之手。

——吕思勉《吕著中国通史》

材料二 近代中国女学的产生和发展,在很大程度上源于西方殖民主义和中国民族主义的较量及互动。大致而言,自1844年第一所女学成立后,女学迅速成为一个具有公共性和公开性的议题。所谓公开性,是指女学成为一个在由各种媒介所组成的网络之中被呈现的对象,从严肃的的报纸到以消遣为主的小报,从文字、画报到戏剧等等,诸如“国民之母”、“女英豪”、“女界现形”等言论、形象铺天盖地而来。所谓公开性,是指因女学引发的女性移民而导致的结果。很多接受家学或者学校教育的中上阶层女性,在近代民族主义和女学发展议题宏达叙述的激励下,迁移到女学尚不发达的地区——如从沿海通商口岸到内陆,从南方到北方等,成为女教习或者女学生。当她们穿梭往来于城市之中或城市之间时,也成为城市中引人瞩目的一道风景线,处在整个社会的凝视之中。

——《近代史研究》2013.第1期

材料三 第一次工业革命曾使某些妇女离开了“室内”经济,投入到“室外”雇佣经济之中。随后,妇女便从公共学校的创办中得到好处,在这里她们能和男学生们一起接受教育。到20世纪初,妇女开始赢得选举权。1900年,只有一个国家的妇女在全国大选中赢得了公民权;到1950年,69个国家的妇女可以参加选举;到了1975年则是129个国家。今天,除少数几个阿拉伯国家(阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)和南非——这里,占人口大多数的黑人男女是没有选举权的——外,妇女实际上在世界各地已拥有选举权。不过,20世纪上半叶,妇女还没有获得多少进入投票站的机会。更直接和更痛苦的事件如大萧条和第二次世界大战似乎使妇女的问题显得无足轻重。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 中华人民共和国成立后,妇女解放运动进入了新的发展阶段。生产资料所有制方面的社会主义改造基本完成后,铲除了男女不平等,妇女受压迫的经济根源。在我国的宪法以及有关选举、劳动、教育和婚姻家庭等一系列法律、法令中,都贯彻了男女平等的原则,并且特别注意保护妇女合法权益的问题。建国三十多年以来,妇女在政治、经济、文化、社会各方面和家庭生活中,地位发生了根本的变化。但是由于历史上造成的种种原因,男女两性的实际地位还存在着一定的差别,从法律上的平等到事实上的平等还需要经历一个很长的过程。实现妇女的彻底解放仍然是我国人民的一项重要任务。

——百度网

⑴据材料一回答中国原始社会女子有何权利,地位如何,由什么因素导致的?

⑵据材料二并结合所学知识概括近代女学产生原因和特点。

⑶据材料三概括第一次工业革命后,妇女权利变化。

⑷结合材料四,谈一谈你对当今妇女权利、地位现状的认识

材料一 到宋仁宗末年,科举考试脱离实际的问题更加严重。神宗即位之初,新、旧党中不少著名人士对于改革科举和振兴学校都持有基本相同甚至完全一致的观点。1071年,朝廷正式颁布兴学诏令,史称“熙宁兴学”。其主要内容有:改革科举考试内容和科目,罢试诗赋声律等,改试经义论策、断案和律令大义等;诏令各州县兴建学校;在太学中严格实行三舍考选法,建立了比较完善的学生考选升补制度,使得人才的培养和选拔逐渐连成一体;除太学外,还设立专科类学校,如武学、律学、医学等。

——摘编自卜宪群主编《中国通史隋唐五代两宋》

材料二 辛亥革命以后,提倡职业教育、主张在中国建立职业教育制度的舆论在民初形成潮流。如最早提倡职业教育的是《教育杂志》主编陆费逵,他指出:“职业教育一技之长可谋生活为主……非职业教育兴盛,实业教育必不能发达,民生必不能富裕。”陈独秀在《青年杂志》发表文章,认为解决社会经济问题,必须从职业教育入手。黄炎培撰写多篇文章,呼吁学习美国的职业教育,从根本上把职业教育与改变中国贫穷落后的状况联系起来。1917年5月,黄炎培联合社会各界人士于上海成立中华职业教育社并发表宣言,提出最终目标“使无业者有业,使有业者乐业。”至此,职业教育被越来越多的人所接受。

——摘编自谢媛媛《民国时期职业教育研究》

材料三 2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上强调指出:“党的十九大从新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略高度,作出了优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国的重大部署。教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程,对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。教育是国之大计、党之大计。”

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“熙宁兴学”历史背景和特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国初年职业教育越来越受到重视的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对我国现代教育发展的认识。

材料一 “一五”计划指出:“采取积极的工业化的政策,即优先发展重工业的政策,其目的就是在于求得建立巩固的国防、满足人民需要和对国民经济实现社会主义改造的物质基础。”

材料二 部分五年规划(计划)发展目标简表

| “六五”计划(1982年通过) 继续贯彻改革、整顿、提高的方针,进一步解决过去遗留下发展的各种问题,取得实现财政经济状况根本好转的决定性胜利,并且为第七个五年计划期间的国民经济和社会发展奠定更好的基础,创造更好的条件 |

| “九五”计划(1996年通过) 经济总量持续增长,人民生活水平不断提高:初步建立社会主义市场经济体制,市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用;产业结构进一步改善,有效供给能力增强科技教育得到加强,社会事业全面进步:转变经济增长方式取得成效,国民经济整体素质和效益进一步提高 |

| “十一五”规划(2006年通过) 根据全面建设小康社会的总体要求,努力实现以下经济社会发展的主要目标:宏观经济平稳运行:产业结枃优化升级;资源利用效率显著提高;城乡区域发展趋向协调;基本公共服务明显加强:可持续发展能力增强:市场经济体制比较完善;人民生活水平继续提高;民主法制建设和精神文明建设取得新进展 |

| “十三五”规划(2016年通过) 按照全面建成小康社会新的目标要求,主要目标是:经济保持中高速增长;创新驱动发展成效显著;发展协调性明显增强:人民生活水平和质量普遍提高:国民素质和社会文明程度显著提高;生态环境质量总体改善;各方面制度更加成熟更加定型 |

(2)阅读材料二,任选两个规划(计划),结合时代背景,比较和阐释其发展目标是如何与时俱进的。

材料 美国著名演化生物学家和生物地理学家贾雷德·戴蒙德在其著作《枪炮、病菌与钢铁》一书中,用了大量笔墨讨论了一个与中国有关的话题:为什么是欧洲人完成了现代化的扩张,而不是中国人或印度人?

在这个问题上,戴蒙德提出了“最优分裂原则”。他认为,欧洲在近现代的崛起,正是得益于它的长期分裂。这种分裂促成了思想的多元化、技术和科学的进步,推动各国竞争。正是这种“分裂”孕育了欧洲的资本主义文明。而中国,由于文化和地理的双重原因,它在很长时间里维持了超稳定结构,并在明清时代,形成一套与之相配套的成熟的高度专制政体,“由此带来的国家体制压制了现代科学出现所必需的多数条件”。

与欧洲和中国相比,印度是另外一个极端,它在地理和语言上,比欧洲更为分裂。戴蒙德的“最优分裂原则”便是——创新在带有最优中间程度分裂的社会里发展得最快:太过统一的社会处于劣势,太过分裂的社会也不占优。

根据材料并结合所学知识,谈谈你对该作者观点的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

材料一 18世纪中期至19世纪中期,随着纺织工业和采煤冶铁等工业的发展,英格兰西北部的许多村镇发展为大城市,如曼彻斯特、伯明翰和利兹等,村镇及周围农村地区的大量农民转化成了工业劳动力。

——《新华文摘》2015年第18期

(1)依据材料一,指出英格兰西北部大城市兴起的动力,并结合时代背景,分析这一现象对农村的影响。

材料二 近代中国大城市主要兴起于沿海和条约口岸。这些地方外资集中,进出口贸易繁忙,政府又开展了自强运动,使得更多的中国商人移居那里,同时,失去生计的农民也来到城市寻找工作。这样,越来越多的沿海和条约口岸成为中国金融、工商业和人口集中之地,如上海、南京、广州、汉口、天津都发展成为相当规模和拥有一定财富的中心城市。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(2)依据材料二,概括近代中国大城市发展的原因,并指出其时代背景。

材料三 下图是农村城镇化的两种成功模式。

天津华明镇 瑞士小村镇

(3)结合图中场景,分别指出农村城镇化两种建设模式的特点及制度因素。

(4)综上,谈谈你对城市化的认识。

材料一 为了保障救灾措施的有效实施,从中央到地方各级政府成立了一些官办救灾机构,并在救灾工作中发挥了最为重要的作用……与官办救灾机构不同的是,民办救灾机构的钱粮等救助元素或房屋、土地等不动产主要来源于民间,或来于国民的义务纳输,或来源于乡绅、商贾的捐助……在救灾过程中,(政府)采取了一系列措施。一是实施国家减灾工程,兴修水利以防御水灾旱灾造成的损失;二是增加国家或民间村社的粮食储备,以应不时只需。

——《中国传统救灾体系刍议》2006年第10期〈新华社文摘〉

材料二 1844年英国议会通过一项法令,规定8至13岁的儿童每天工作6。5小时,外加3小时教育时间;13至19岁的青工和女工每天工作12小时。1847年5月,十小时工作日的提案在下院通过,6月8日“十小时法案”得到王室的批准成为法令。

——《英国社会保障制度的建立》

材料三

材料四 二战后,发达国家在生产力提高的基础上,建立起比较完善的福利社会制度,走上了福利国家道路,但福利政策的长期实行导致巨额公共开支,国家不堪重负,社会成员劳动积极性下降,国家生产和国民收入增长缓慢。

——〈世界文明史〉

请回答:

(1)据材料一,概括中国古代救灾、减灾的主要特点。

(2)与材料一相比,材料二在社会保障方面的突出特点是什么?结合所学知识,分析其成因。

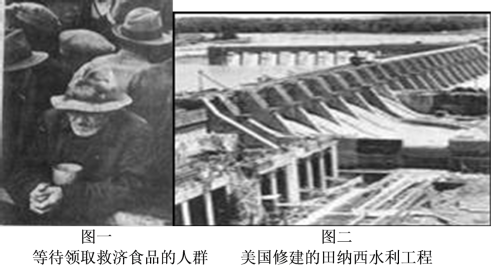

(3)据材料三指出,经济危机发生后,美国社会实施保障制度的具体做法。并指出田纳西等工程兴办的历史意义。

(4)结合材料四和所学知识,指出二战后发达国家建立起比较完善的社会福利制度的原因。

(5)结合上述材料和问题,谈谈你对建立和完善社会体系的认识。

材料一 19世纪下半叶,中国的近代化运动就已经艰难地挪动了它的脚步。李鸿章是中国工业革命当之无愧的先驱。但经过一场甲午战争,穷兵黩武的明治维新却成了文明的代表,李鸿章推动的以民生富国为本的工业革命反倒被中国人贬作“维护腐朽制度的尝试”。

材料二 清朝有很多改革的机会,可是一延再延,错过时机。清义和团作乱后,慈禧想改革了,提出9年立宪,但是迟迟没有动作,到了辛亥革命爆发前5个月才搞出个“皇族内阁”来,整个社会此时已经失去改革的耐心。

材料三 2010年11月6日在上海举行的第四届“世界中国学论坛”,各国学者热衷于当代“中国经济模式”的探讨。国务院新闻办公室主任王晨指出,中国将走与以往大国崛起不同的发展道路。

请回答:

(1)中国的近代化运动挪动的第一步是指哪一历史事件?谈谈你对其被贬作“维护腐朽制度的尝试”的理解。

(2)根据材料二并结合所学知识分析“整个社会此时已经失去改革的耐心”的原因。并分析由此产生的社会影响。

(3)各方学者所热衷的“中国经济模式”是指什么?试结合相关史实说明改革开放以来我国按此经济模式发展的举措。