材料一 驿传(指邮驿)旧有三等,曰步递、马递、急脚递。急脚递最遽,日行四百里,唯军兴则用之。熙宁中,又有金字牌急脚递……日行五百余里。有军前机速处分,则自御前发下,三省、枢密院莫得与也。

——北宋·沈括《梦溪笔谈》

材料二 所谓宰辅宣召、侍从论思、经筵留身、翰苑夜对、二史直前、群臣召归、百官转对轮对、监司帅守见辞、三馆封章、小臣特引、臣民扣匦、太学生伏阙、外臣附驿、京局发马递铺,盖无一日而不可对,无一人而不可言。

——南宋·魏了翁《应诏封事》(该文例举了皇帝获取信息的渠道即“言路”。)

材料三 从整体上着,宋代交通重心先是东移,继而南移,并形成以京城为中心、连接边防重地的物资运输网络,以及偏重海上的对外交通形势,是国际政治格局与宋朝内部诸因素联动的结果。其中,受募兵制及军事驻防形势制约的财政需求,又导致征商 (商税)规模的扩大,从而促进内外商业交通的发展,而这一需求,又正与欧亚国际局势,特别是十字军东征事件相因应,使宋朝出现空前的海上交通与贸易发达的局面。与此同时,国际国内复杂的形势,又导致宋代在中国历史上空前的信息沟通需求和信息增量。

——曹家齐《宋代的交通形势与制度》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括指出宋朝皇帝所掌握信息渠道的特点,并说明其发挥的作用。(2)据以上材料,分析宋代信息传递取得进步的原因。据材料三,简要评析作者的历史研究方法。

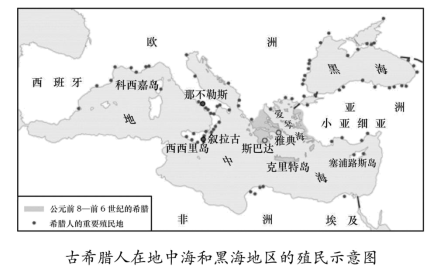

材料一 公元前8—前6世纪,希腊人在地中海地区进行了范围广大的殖民活动,建立了许多殖民地。

材料二 撒哈拉沙漠和沿尼罗河上游巨大的苏德沼泽地在历史上构成了一个可怕的障碍,这些障碍不利于殖民者深入内陆;非洲西部的大河和非洲东部的山脉形成天然屏障,非洲平直的海岸线,缺少优良港湾,也使得殖民者难以接近。美洲多良好港湾、多平原地带,比较有利于殖民者入侵。非洲直到19世纪末才被殖民者基本瓜分,美洲则在16-17世纪基本被殖民完毕。

——改编自《全球通史-1500年以前的世界》

(1)根据材料一、二,概括说明自然地理因素对殖民与被殖民所造成的不同影响。

(2)除了上述自然地理因素外,还有制度、技术、文化等因素会影响殖民活动。请任选一个因素并结合所学知识加以评析。(要求:史论结合,逻辑清晰)

材料一 在少数民族居住的新疆、蒙古、青海地区,清朝诸位皇帝大都针对民族地区特点进行了有所区分的立法,从清太宗皇太极时期开始,向蒙古颁布了应遵守的法律制度。明治年间先后制定了一系列条例。之后在康、雍、乾年间多次进行修订,修订后的〈蒙古律例〉分官街、户口、差徭、朝贡、会盟、行军、边境哨卡、盗贼等十二卷,共二百零九条,在蒙古部众中建旗佐,严格划分各部落之间的界限,以防止各旗间的联合,清政府还从法律上禁止蒙汉两族之间自由往来,不许蒙汉通婚,不准内地汉人到蒙地从事农耕,蒙古王公不得延请内地书吏等。清代将国家立法推及边疆地区,形成了国家法和边疆民族习惯法并存的二元结构。清代边疆民族立法之举措使得清中央政府以法律为手段保障边疆社会的安全与稳定,在一定程度上赢得了少数民族群众的服悦。1875~1878年,左宗棠进军新疆时,当地民众夹道欢迎,清军在当地军民的帮助下驱逐了阿古柏,收复了伊犁失地。

——摘编自王志强(有清一代西北边疆民族立法措施评析)

材料二 南京国民政府建立后,开始注意边疆问题。民国时期提出,所谓边疆有三种含义,即地理边疆、政治边疆和文化边疆。国民党中央和民国政府提出,要团结各民族形成一个大中华民族,共同建设统一的中华民国,这改变了古代“夷夏之辨”“夷夏之防”的民族观。国民政府为维护国家的主权与国防的安全,开始重视边疆的开发和建设,尤其是“自东北事件发生以来,一日而蹙地千里,国人视线所集,益觉边远省区建设之急切与重要”。国民政府在边疆推行省县制、改土归流,改革盟旗制度等,将边疆地区纳入中央政府的直接控制,达到国家政治的一体化。

——摘编自马玉华《治边政策:从清代到民国的梳理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝边疆立法的特点,并说明其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明民国时期边疆治理的新变化,并分析其原因。

1895年5月11日

光绪帝颁发朱谕:嗣后我君臣上下,惟当坚苦一心,痛除积弊,于练兵、筹饷两大端,尽力研求,详筹兴革,勿存懈志,勿骛虚名,勿忽远图,勿沿故习,务期事事核实,以收自强之效。

——《清实录·德宗实录》

1895年7月19日

署理两江总督张之洞上奏:(俄国)与中国乃二百余年盟聘邻邦,从未开衅......(俄)此次为我索还辽地,虽自为东方大局计,而中国已实受其益,倭人凶锋藉此稍挫,较之他国袖手旁观、隐图商利以相去远矣。正宜乘此力加联络,厚其交谊,与之订立密约。

——张之洞《密陈结援要策片》

1895年7月20日

陕西道监察御史史熙麟上奏:(洋务新法)皆为邪说,商货已变,并及朝政,军器已变,并及文事,尽破成例,尽坏成法。

——史熙麟《法无可变宜斥邪说以塞乱源折》

1895年某月某日

苏州秀才包天笑(时年19岁):割去了台湾之后,还要求各口通商,苏州也开了日本租界。这时候,潜藏在中国人心底里的民族思想,便发动起来。一班读书人,向来莫谈国事的,也要与闻时事,为什么人家比我强,而我们比人弱?为什么被挫于一个小小的日本国呢?读书人除了八股八韵之外,还有它应该研究的学问吗?

——包天笑《钏影楼回忆录》

评析上述材料中的言论。(说明:运用具体史实,对材料中一人或多人的言论展开评析。要求观点明确、史论结合、表述清晰,不能重复材料。)

材料一 武昌起义后,革命军规定“伤害外人者斩”“保护租界者赏”“守卫教堂者赏”。嗣后美国驻汉口领事虽然拒绝承认武昌革命军政府,但同时也拒绝清政府提出的由外国军舰帮助巡护长江,阻止革命军渡江的请求。武昌起义后短短半个多月,中国南方多省宣布独立,美国国务院认为此时向清政府借贷款是“不合时机和不明智的”。虽有个别美国外交官和商人担心革命威胁美国利益,主张干涉中国内政,但美国国务院却收到民众和舆论界潮水般的信件和电报,他们大多要求美国尽快承认中华民国。

——摘编自崔志海《美国政府对辛亥革命态度的原因分析》

材料二 抗战爆发以后,中国政府向美国寻求援助,但因美国顾虑美日关系而遇冷。1939年2月起,美国才陆续以民间贸易的形式向中国提供几笔数量有限的贷款。太平洋战争美日正式开战前夕,美国政府通过《租借法》,以总统名义扩大对华援助。《租借法》规定反法西斯战争结束,“租借”援助即告停止,但中国在1945年9月以后又继续获得与整个战时中国所获“租借”相当的“援助”。周恩来对此指出,“今日美械师几乎全数用之于进攻中共解放区”。

——摘编自任东来《抗战期间美援与中美外交研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国政府对中国辛亥革命采取中立态度的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从中国全面抗战爆发到抗战胜利后初期的美国对华“援助”的变化趋势并进行评析。

材料 20世纪90年代,曰裔美国学者福山深入考察了 20世纪以来的诸多国家的政治体制及其发展变化。在此基础上,得出结论:无论是世袭君主制、法西斯主义、还是共产主义都会因其严重缺陷和不合理导致崩溃。相反,作为一种政体的自由民主制度因为不存在这些矛盾,所以能够在整个世界范围内出现并具有合法性。进而言之,自由民主制度就是“人类政体的最后形式”,西欧和北美的民主制度应推广到全世界。

——摘编自:梅岚《“普世价值”的内在困境》

请评析材料中的观点(任意一点或整体),并结合所学知识进行论述。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表述清晰)

7 . 李鸿章说:“此次……实获两个好的结果:第一,欧洲陆海军之战术方法,并非应有白人所独有,黄人亦能用之,并证明可收到实效。其二,贵国之长足进步,使我国从长夜迷梦中觉醒,得益匪浅。”对李鸿章所评述事件理解准确的是( )

| A.镇压太平天国引起权力结构变动 | B.洋务运动富国强兵实效显著 |

| C.甲午战争失败激起民族救亡热情 | D.八国联军侵华促进民族觉醒 |

| A.提倡关注官员文化素质 | B.提出了复兴儒学的希冀 |

| C.要求反思当时选官制度 | D.主张以科举来引导士人 |

| A.道家思想 |

| B.墨家思想 |

| C.儒家思想 |

| D.法家思想 |

材料 17世纪末至18世纪末,欧洲社会掀起了“中国热”。中国文化随着中国商品被带到欧洲各国,增进了欧洲人对中国文化的了解。传教士们为欧洲“中国热”的兴起提供了丰富的文字资料,一些到过中国的商人、使节和旅行家也留下了关于中国的著作。当时的法国处于专横的君主统治之下,社会政治改革成为人们关心的话题。法国知识界希望能从中国借鉴经验改造法国社会。其中以伏尔泰和孟德斯鸠的认知最为典型。

伏尔泰,出生于巴黎一个第三等级的中产阶级家庭。伏尔泰认为,中国的君主们具有很高的哲学修养,他们以理性的儒家思想为指导来治理国家;中国形成了一套高效的文官系统,各个机构之间互相牵制,没有出现专权的现象;中国皇帝统治仁慈,实行宗教宽容政策;中国的法律也是以儒家思想为基础的,非常完美;人们互相之间没有等级差别,大家以礼相待,和平相处。中国的土地耕作达到了欧洲尚未接近的完善程度,中国城市经济繁荣,乡村人们生活富庶……孟德斯鸠,出生于法国波尔多市附近的一个贵族家庭。孟德斯鸠认为,中国不存在牵制皇权的中间贵族势力;官吏和皇帝之间只是从属关系,皇帝实行专制独裁统治;中国的伦理道德为专制君主的绝对权力提供了合法性;中国人的宗教观念淡薄,宗教力量不能与皇权抗衡;中国没有真正意义上的法律;除此之外,孟德斯鸠也肯定了中国的科举取士、监察制度、重农政策,量刑合理、礼教约束……

——摘编自邱海燕《试论伏尔泰和孟德斯鸠的中国政治观》

(1)根据材料并结合所学知识,概况17、18世纪欧洲掀起“中国热”的原因。

(2)对伏尔泰和孟德斯鸠的中国政治观,任选其一进行评述。