材料一 16世纪以前英国穷人的救济问题多是通过基督教会、个人慈善捐款等方式解决。国家并没有将其视为自己的责任。英国圈地运动开始后,社会不安定因素急剧增加。1601年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

材料二 20世纪30年代罗斯福新政时期,美国政府为解决经济大危机困境,就住房政策进行了一系列重大调整,其中主要有:

1933年6月13日,通过房主贷款法,授权建立房主贷款公司。1933年6月16日,通过全国工业复兴法,其中包括授权使用联邦资金解决低费用住房、清理贫民窟和生存房基地。

1934年6月27日,通过了国民住宅法,建立住房管理署。

1935年4月8日,根据紧急救济拨款法,为建设公共工程的工人提供价值4.5亿美元的住房建设费。

1937年7月22日,国会通过班克-黑德-琼斯租佃农民法,又称租赁人法,授权农业部为佃农、劳工及分成制农民提供为期40年的年息3%的购房贷款。

——摘编自黄安年《美国政府的住房福利保障政策》

(1)据材料一,概括英国近代济贫制度的特点。结合所学知识,分析这一制度的发展对英国社会发展的积极影响。(2)据材料二,概括指出新政期间美国在“住房福利保障”方面政策调整的主要表现。综合上述材料并结合所学知识,评析二战后西方社会形成的“福利国家”。

材料 1928年10月,南京国民政府通过《训政纲领》,宣布“军政”结束,进入“训练国民使用政权”的“训政”时期。国民党以强力推行“以党治国”,遭到了社会人士的批评。

1929年,胡适发表《人权与约法》一文,指出中国社会严重缺乏人权,经常侵犯人权的并不是个人或团体,而是国民党党部与政府机关。胡适要求尽快制定宪法,他强调“无宪法的训政只是专制,我们深信只有实行宪政的政府才配训政”。胡适的言论反映了自由主义知识分子的立场,引起了较大的舆论震动,梁实秋等人著文响应他的呼吁。

国民党内也有人要求“民主”与“法治”。党内元老蔡元培曾致信胡适,称赞其论点“振聋发聩,不胜佩服”。而一些在党内权力分配中失势的政治派别,更注意利用民间的舆论来反对蒋介石等当权派。中原大战期间,阎锡山、冯玉祥、桂系等地方实力派成立“约法起草委员会”,草草公布《中华民国约法草案》。有报纸评论说,“从理论言,此项草案实有许多优点”“比较任何国家现行宪法为周密”。

蒋介石在取得中原大战的胜利后,也感觉到有稍变统治方法以消弭反对派的必要性,提议召开国民会议,制定约法,但遭到党内另一实权人物胡汉民的坚决反对,演变成“约法之争”。

中国共产党对此也有自己的认识,毛泽东在1940年指出,中国现在的事实是半殖民地半封建的政治,即使有一部好宪法,要想畅通实行是不可能的,宪政运动的主题是“争取尚未取得的民主,不是承认已经民主化的事实”。

——摘编自陈红民等《南京国民政府五院制度研究》

根据材料并结合所学知识,对南京国民政府推行“训政”所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,逻辑清晰,表述通畅)。

材料:有三个关键因素决定了城市的全面健康发展,即“神圣”(精神信仰)、“安全”(政治稳定)、“繁忙”(经济基础)。……中东自20世纪50年代起经历了其他国家无法比拟的爆炸式城市大发展,但很少有城市取得成功。该地区拥有丰富的能源资源,本来可以有足够的资金解决城市的人口膨胀问题。而且伊斯兰世界早期以城市为依托的宗教信仰,原本也可以为建设城市的道德秩序提供凝聚力。但即便在20世纪七八十年代石油业发展的鼎盛时期,这些城市也没有能够创办大规模的制造业和具有世界水平的服务产业,来解决各阶层大批城市居民的就业问题。最终导致贫困不堪的城市居民对极端的意识形态越来越感兴趣,包括宗教激进主义,并经常爆发一些反现代主义倾向的暴力运动。

——摘编自【美】乔尔·科特金《全球城市史》

请根据上述材料,并结合所学知识,评析科特金关于中东20世纪50年代以来“很少有城市取得成功”的历史解释。(赞同该解释或另提其他解释均可,并加以阐述)

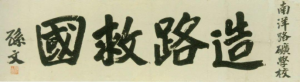

材料 孙中山与“造路救国”

○请问苟无铁道,转运无术,而工商皆废,复何实业之可图?故交通为实业之母,铁道又为交通之母。国家之贫富,可以铁道之多寡定之,地方之苦乐,可以铁道之远近计之。 ——孙中山《上海与〈民立报〉记者的谈话》(1912年6月25日) ○今日之中国,麻木不仁之中国也,其受病之源,则由于交通不便。如由山东至新疆路程,须五、六个月,较西人环游地球,尤为迟滞……人不活动,则为废人;国不活动,则为废国。 ——孙中山《在济南各团体欢迎会的演说》(1912年9月27日) |

孙中山为南洋路矿学校的题词(1919年12月)

结合所学知识,评析民国初年孙中山的“造路救国”理念。

材料 街上到处都是顾客,他们购买来自斯里兰卡的珍珠项链,佩戴着由非洲象牙雕刻而成的装饰品,使用添加了稳定剂(来自中国西藏和索马里)的香水、由波罗的海的琥珀制成的小瓶子,以及各式各样的沉香木家具。空气中弥漫着外国熏香的气味。附近的一家商店出售着价格昂贵、工艺精巧的产品。你来到朋友家做客,她会端给你一杯散发着独特香味的冷饮。这家人炫耀着他们新买的东西:一张由爪哇檀香木制成的精致桌子,上面摆放着一只雕工精湛的犀牛角。屋里的许多小摆设看上去都是进口的,彰显着你朋友的国际化品位。这座城市与遥远的地方有着许多联系,听起来像是一个现代化的大都市,但这就是公元1000年中国城市泉州的样子。

——摘编自(美)韩森《公元1000年:全球化的开端》

有学者认为,公元1000年标志着全球化的开始。这是贸易路线在世界各地形成的时刻,货物、技术和人们得以离开家园,去到新的地方。随之而来的变化是如此深刻,以至于普通百姓也受到了影响。请评析该学者的观点。(要求:观点明确,史论结合,不能重复材料)材料 20世纪50-60年代,工业发达国家环境污染日益严重,直接威胁人们的生命和安全……这一时期出现的环境问题基本上是小范围的,污染源较少,往往可以由一国政府独立解决。70-80年代后,全球性环境问题日益突出,引发了国际社会的高度关注。70年代后半期,美国积极倡议并参加多种形式的国际环境合作,推动创立国际环境机构并提供大量环境援助。80-90年代初,美国政府的环境外交政策由积极合作转为消极对抗,90年代初再次进行了调整。1996年,美国以捕捞大虾未采取措施保护海龟繁殖的环境义务为由,禁止进口中国的大虾。自1997年起,美国政府在每年的地球日都要发布有关环境外交的报告,对全球环境状况和国际环境政策作出评估……

日本在1991年主持召开亚太环境会议,表示积极提供资金和技术以加强亚太各国之间合作,全力参与国际环境事务。与此同时,日本又不顾国际舆论向海外转移污染严重的企业……

1992年联合国环境与发展大会上,欧洲首次提出发达国家应降低有害气体排放,并表示发达国家有责任帮助发展中国家实现可持续发展的目标。欧盟与非洲、拉丁美洲和亚太地区等地国家开展了多方面的环境合作。欧盟在对外环境政策上有系统全面的框架,但内部政策执行时困难重重,如德国和瑞典积极促进欧盟实行较高的环境标准,西班牙和葡萄牙等国则表示反对。

——摘编自房乐宪等《美日欧环境外交政策的比较》

(1)根据材料并结合所学知识,评析美、日、欧的环境外交政策。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈西方环境外交政策对中国的启示。

材料一人民认同国家,是因为中华民族正在经历从站起来、富起来到强起来的转变,这种转变“根植于对荣耀过去的颂扬之中”。改革开放以来,“人民”这一政治话语相比“民主”“法治”“群众”而言增长趋势更明显。在党代会报告文本中,有“全国各族人民”“带领人民”“造福人民”“人民当家作主”等。党的十八大报告提出,“保障人民享有更多更切实的民主权利”“使发展成果更多更公平惠及全体人民”。党的十九大报告指出:“我们党来自人民、植根人民、服务人民,一旦脱离群众,就会失去生命力。”

—摘编自殷冬水、范京京《“人民”话语与国家认同—当代中国国家认同话语建构的政治学分析》

材料二亨廷顿的《我们是谁?》(2004年发表),通过考察“国家认同危机”的现实,揭示出因移民问题导致的“次国家认同”和“跨国认同”与国家安全的相关性。正如该书扉页强调:美国面临着自身安全的空前挑战,重新估价“之所以使我们成为美国人”的核心价值极为重要,因为没有什么比我们的“国家认同”对国家安全来说更为重要的了。在他看来,宗教虽是国家认同的最主要因素,重建宗教信仰对建立美国认同至关重要,但这还不足以确保国家安全,况且“仅靠信念无法立国”“美国面临易受外来攻击的新局面”,为此他把关注的侧重点转向了在国际上“寻找敌人”。

—摘编自余潇枫《“认同危机”与国家安全—评亨廷顿〈我们是谁?〉》

(1)指出材料一、二论述“国家认同”的不同角度,并结合所学知识概括改革开放以来我国“国家认同”增强的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,评析亨廷顿解决“国家认同”危机的方案。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明“国家认同”的重要意义。

材料一 在宋徽宗时期,为了聚敛财富,强行扩大交子的发行区域。从崇宁三年(1104年)开始,在京西路使用交子。第二年又推广到除闽、浙、湖广、开封以外的其他各路,并把“交子”改为钱引。但这种违背经济规律的做法最终只是失败,由于发行困难,不久便被废除了,又恢复到只有四川流通纸币的状态中。由于宋徽宗时期,在四川更加肆无忌惮地滥发纸币而不再有准备金,因此造成了纸币的贬值,一贯贬到十几文或十文。

——吴树国《民之通货——历代货币流变》

材料二 哲宗以后的徽宗时期,是北宋最黑暗腐朽的时代,徽宗和蔡京、童贯集团,竟为奢靡、大兴土木、享乐腐化、侵吞公物、吃喝嫖赌,无所不为;聚敛财钱,竭泽而渔,无所不用其极。几年之间,就弄得国库空虚。加之用兵西夏,收复湟、廓,军费增加,财政吃紧,于是就用发行交子来解决财政开支。

——贾大权《官交子在我国纸币史上的地位》

材料三 嘉靖时期的吏部左侍郎靳学颜认为白银“寒之不可衣,饥之不可食”,其与铜钱、海肥(一种贝壳,在云南被用作货币)用于流通计价的功能并无明显区别。顾炎武分析了流通货币从铜钱经纸钞最后演变为白银的动态过程, “钞法之兴,因于前代,未以银为币而患(铜)钱之重,乃立此法”“今日上下皆银,轻装易致,而纸币自无所用。故洪武初欲行钞法,至禁民间行使金银,以奸恶论而卒不能行。及乎后代,银日盛而钞日微,势不两行,灼然易见”。

——摘编自徐永辰《晚明时期货币思想转型研究》

(1)根据材料一、二,指出交子在徽宗时期发生的变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评析靳学颜、顾炎武对明代货币改革的看法。

戴高乐的“独立外交”

材料一 我的计划在于把法国从北大西洋公约组织在美国的指挥下所奉行的欧洲一体化中摆脱出来,但不是脱离我认为应该保持可以作为最后防御手段的大西洋联盟;在于同每个东方集团的国家——首先同俄国(苏联)——建立缓和国际局势的关系,然后建立谅解和合作的关系,一旦时机到来,对中国也是如此;最后在于建立这样一支核力量,使任何国家要是攻击我们的话,它自己就会遭到可怕的打击。但是在这条道路上我们要一步步地走下去,每个阶段都要和总的趋势合拍,同时要照顾到法国的传统友谊。

——戴高乐《希望回忆录》第一卷《复兴(1958-1962)》

材料二 1959年,戴高乐陆续将原驻北约的军事力量撤回。

1960年,法国成功试爆原子弹,打破了美国在西方世界的核垄断,跻身核大国行列。

1963年,戴高乐与阿登纳签署《法德合作条约》,规定“两国首脑和外交部长将定期举行会议,两国在作出任何重要决定之前,法德政府应就有关外交政策的重大问题进行磋商,以便协调法德在欧洲共同体内的政策和对一般国际事务的政策”。

1964年,法国冲破西方世界的重重阻力,毅然承认新生的中华人民共和国并与之建交。

同年,戴高乐遍访拉美10国,发表50余篇演说,在美国的“后院”抨击美国霸权主义,号召拉美维护民族独立。

1965年,法国与美国展开了货币战,公开主张放弃金汇兑本位制,恢复金本位制。

1966年,戴高乐访问莫斯科,与勃列日涅夫发表联合声明,宣告“欧洲问题首先应该在欧洲范围内讨论”“使欧洲所有国家间的关系正常化,然后在尊重每个国家的独立和不干涉它们内政的条件下逐步发展相互关系。”

同年,法国退出北约,实现全面防务自主。

1967年,被下了逐客令的美国和北约军队全部撤出法国。

——武进《独立外交与大国地位——戴高乐主义的理论与实践分析》等

根据材料,结合所学知识,评析戴高乐的“独立外交”政策。

材料一 “唐宋变革”是中外历史学界广泛讨论的问题。钱穆在《理学与艺术》一文中写道:“论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国,宋以后,乃为后代中国。秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会……。宋以下,始是纯粹的平民社会。……就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

材料二 有些学者对“唐宋变革”采取了比较低调的看法:“不应过分夸大这种变革,两个时期间不存在绝对不可逾越的鸿沟。”(胡如雷《唐宋之际中国封建社会的巨大变革》)“人们可对比唐宋时代,从阶级状况,到政治制度、军事制度、文化等,列举出不少变化的史实。然而若与春秋、战国时期相比,则至多只能算是一个小变革期。”(王曾瑜《宋朝阶级结构》)

结合宋朝的史实,评析材料一和材料二的观点。