| A.推动佛教产生不同的派别 | B.反映出笈多帝国控制印度全境 |

| C.佐证了南亚地区文明发展 | D.成为研究德里苏丹的一手资料 |

材料 舜帝是中华民族道德文明的奠基人,是一个与中国传统文化无法分割的重要符号。在历史长河中,舜帝的孝子形象不断演变,在各个时期呈现出不同的面貌,如表所述。

| 先秦 | 《尚书》中的舜帝形象是宋前文献所见最早的舜帝形象,孔子曰:“舜其至孝矣,五十而慕”;孟子也认为:“大孝终身慕父母(感恩父母)。五十而慕者,予于大舜见之矣” |

| 汉代 | 司马迁在《五帝本纪》篇记载瞽叟曾多次谋害舜帝,通过舜帝“欲杀,不可得;即求,尝在侧”的反差,凸显了舜帝机智型孝子的形象,从而巩固了舜帝的孝子形象(注:瞽叟传说为舜的父亲) |

| 唐五代 | 唐代著作不单是对舜帝历史的记载,更是对其添加文学性的创作。《舜子变》是唐五代时期记述舜帝孝子故事最完整的作品。舜帝在其中依然是孝子的形象,但《舜子变》删除了唐代之前对舜帝所记载的传奇事迹,开篇便直接将舜帝塑造为一个普通百姓家的儿子,因此称他为舜子而非舜帝。曾有学者将舜帝的故事归结为“灰姑娘”类型的故事母题 |

——摘编自毕若玉《宋前舜帝故事和形象的演变研究》

围绕材料中舜的形象,自拟具体论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:史实准确,史论结合,逻辑严密,表达清晰)材料一 早在汉代,中国政治法律文化就开始对朝鲜半岛产生影响。到了唐帝国时期,已经在东亚和中亚建立了中国的宗主权势力范围,形成了以中国为核心的中华法系。到过中国的西方人,也都盛赞中国文明的优美与进步。13世纪的《马可·波罗行纪》中记载:“国王治国至公平,境内不见有人为恶,城中安宁,夜不闭户,房屋及层楼满陈宝贵商货于其中,而不虞其有失。”16世纪后半叶,以利玛窦为代表的耶稣会传教士来访开启了“中学西传”的进程,把作为中国文明本体的儒家学说传播到西方世界,在大革命前夜的欧洲大陆产生了广泛的影响。

——摘编自公丕祥《19世纪之前的中外法律交往》

材料二 按照威斯特伐利亚模式,在各个主权国家的法律制度之间并不存在隶属关系。但是,在英、法等宗主国和殖民地的法律制度之间却不存在平等关系,而是隶属关系,宗主国的最高法院往往是殖民地法院的最高上诉法院。在公法领域,作为西方法治主要原则的人权和宪政从来没有真正移植到殖民地的法律制度中,在殖民地根本谈不上平等权、普选权。在私法领域,打开贸易壁垒是西方国家关注的焦点。殖民地的法律制度几乎都采取属人主义原则,即对殖民地占领当局实行宗主国的法律,而对殖民地的人民则实行殖民地法或者当地的习惯法、宗教法。

——摘编自朱景文《西方法治模式和中国法治道路》

(1)据材料一并结合所学知识,分析中国政治法律文化对世界产生影响的原因。(2)据材料二、依据威斯特伐利亚体系的原则简评西方国家在殖民地的法治行为。

(3)据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国与近代西方的法律文化外传过程有何显著不同。

材料一 “中华”一词始见于记载两晋南北朝史实的史籍中。在当时东晋、南朝士人中,“强胡陵暴,中华荡覆”、“中华覆败,沉没戎虏”是一个很普遍的说法。将原西晋统治下中原地域的朝臣、士人统称作“中华人士”“中华之士”。从当时对“中华”一词的使用来看,可以发现如下事实:第一,“中华”用以指原西晋统治下的中原地域;第二,“中华”一词主要用以称谓原西晋的朝臣和中原士人。第三,使用“中华”一词的人主要是南迁的原西晋的朝臣和中原士人,他们对胡族大举入据而“湮没”和“荡覆”的中原政治及文化传统无限感伤与眷念。“中华”一词对胡族这一“他者”的排斥显而易见。

材料二 晋室南迁后,“北方世家大族未获南迁者,率与胡人合作”则是当时极普遍的现象。北魏、北齐、北周,均有相当数量中华士人参与权力中枢,他们是为北方民族政权塑造“中华”身份并推动其一步步融入“中华”的关键力量。北魏、北周等少数民族政权在主观上对“中华”不抵触、不排斥。孝文帝时大臣韩显宗上疏,斥南朝“欲擅中华之称”,说明北魏心目中已经以中华自居。北周闵帝时还在关中地区设置了“中华郡”(今陕西省富平县)。

入唐以后,“中华”不但成为唐朝的别称,在与外国或周边政权交往时大多使用“中华”一词,标志着“中华”实已成为中国的名号,“赤县神州,即有唐中华之国也”。李唐统治集团是北魏、北周以来深受中原文化影响的北方少数民族上层集团代表,其竭力以“中华”自诩,最终使“中华”成为新的胡、汉融合体的统称。

——摘选自石硕《胡入中华:“中华”一词的产生及开放性特点》

(1)依据材料一,结合所学,指出“中华”一词产生的时代背景。(2)依据以上材料,概述魏晋南北朝至隋唐时期“中华”一词内涵扩大的过程及意义。

材料 在梁启超的历史著作《读史的方法》中记载:“无论研究何种学问,都要有目的,历史的目的在将过去的真事实予以新意义或新价值,以供现代人活动之资鉴。再把这个目的分段细细解释,必定要先有真事实。已经沉没了的实事,应该重新寻出,此类事实,愈古愈多,譬如,做罗马史的人,专靠书本上的记载,所以记载的事情有许多靠不住的,后来罗马发现很多古代的遗迹实物,然后罗马史的真相才能逐渐明白。有许多事实,从前人记错了,我们不特不可蛮从,而且应该改正,此类事实,古代史固然不少,近代史尤其多。有许多向来史家有不大注意的材料,我们应当特别注意它,例如,诗歌的搜集,故事的采访,可因以获得许多带历史成分的材料,前人不甚注意,现在北京大学有人在那里研究了。有许多历史上的事情,原来是一件件的分开着,看不出什么道理,若是一件件的排比起来,意义就很大了,我们研究历史,要把许多似乎很不要紧的事情联合起来,加以研究。许多历史上的事情,顺看、平看似无意义,亦没有什么结果,但是细细的把长时间的历史通盘联络起来,就有意义、有结果了。”

——据梁启超《读史的方法》

(1)根据材料,概括指出梁启超关于研究史实的方法。(2)根据材料与所学知识,指出史料的类型有哪些并举例说明。

| A.与经济重心的南移密切相关 | B.折射出中原王朝势力的消长 |

| C.有利于传统中医理论的发展 | D.反映了华夏文化漫润的深浅 |

| A.表明西周初期较注重民心向背 | B.意在总结夏商成功统治经验 |

| C.反映了西周重视夏商民众呼声 | D.体现了夏商旧俗的影响深远 |

| A.太平天国运动冲击旧商群体 | B.战争消耗导致政府财力匮乏 |

| C.官商互动导致饷银结构变动 | D.微商通过协助政府实现自保 |

| A.东汉时期地方军阀割据问题的严重 | B.豪强以隐蔽方式拥有强大军事力量 |

| C.东汉统治者有效强化对农民的控制 | D.两汉时期的外戚宦官专权问题严重 |

20世纪以前的文献中从未出现过“稷下学宫”这个概念,部分专家考证,现在能查到的最早的“稷下学宫”一词来自1944年郭沫若写的《庄子的批判》一书。结合文献和目前考古勘探发掘成果来看,多数学者认为齐故城小城西门外侧建筑基址群就是历史上有名的“稷下学宫”。

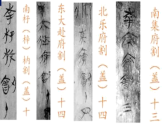

下表为历史文献中关于“稷下学宫”的记载

| 西汉《史记》 | “高门大屋” |

| 西汉《盐铁论》 | “孟轲、淳于髡之徒,受上大夫之禄,不任职而论国事,盖齐极下先生千有余人。” |

| 东汉《中论》 | “昔齐桓公田午(前374—前357在位)立稷下之宫,设大夫之号,招致贤人而尊宠之。自孟轲之徒皆游于齐。 |

| 北宋《稷下赋》 | “致千里之奇士,总百家之伟说。” |

| 北宋《太平寰宇记》 | “齐有稷门,齐之城西门也。” |