材料 第一次世界大战后,亚非拉各殖民地半殖民地国家的民族解放运动普遍出现高涨的形势。在亚洲,继资产阶级革命后又出现五四运动、印度的非暴力不合作运动等;在非洲,埃及爆发了反英独立运动;在拉丁美洲,虽没有广泛的暴力武装革命,但也出现了较大规模的工人罢工和农民运动。……反法西斯战争的胜利,极大改变了世界范围内的力量对比,出现了新的政治格局。反法西斯战争的胜利,为殖民地半殖民地的解放事业开辟了更加广阔的道路。以民主民族革命为主要内容的革命烽火燃遍了整个亚非拉地区。二战前殖民地、附属国人口为14.5亿,总面积为7800万平方公里。到1959年,殖民地人口减少为1.6亿,面积仅剩2550万平方公里。

——摘编自王春良《新编世界现代史(1900-1988)》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰)材料一

隋唐时期是中国疆域发展史上极为重要的扩展期,东北海疆经略是隋唐时期边疆治理体系中极为重要的一环。中央政府治理东北地区的方式主要有军事征伐以及设置行政机构。在东北地区设置行政建制,例如唐朝于辽东地区设安东都护府。在日本海西岸涉海地区设置羁縻政权管理海疆,还有开设互市贸易的经济途径。隋唐时期对东北海疆的拓展与经略为后世东北海疆的整体轮廓打下了基础,为东北地区留下了丰富的政治、经济、军事、文化遗产。

——摘编自岳新超《边疆治理视角下隋唐东北海疆的拓展与经略》

材料二

辽代中央政府设置于由皇帝的翰鲁朵(宫帐)及四部落构成的行宫部落中,行宫部落无疑是其政治中心。但它作为部落组织,与草原其他部落一样,是一个庞大的畜牧生产集团。据畜牧生产周期的特点,游技部落四季总是处于迁移流动中,这不仅为了避寒暑,同时也为了保证牲畜获得足够饲料以及保持和恢复牧场的肥力。这样的生产形式使行宫部落呈现一种动态,又因主宰国家事务的朝廷也置于这个部落中,所以辽代最高权力机构亦处于同步运动之中。于是便形成了与基于农业经济基础之上的中原政权截然不同的行宫政治。

——摘编自杨若薇《契丹王朝政治军事制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐时期东北边疆治理的主要措施。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述辽代的行宫政治。

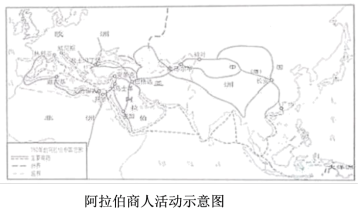

材料一 阿拉伯人通过将实力雄厚的部落结为联盟,加强了统治。在进行统治时,阿拉伯人并不拘泥于民族,而是以伊斯兰教为纽带把各个民族维系在一起,通过这种方式。阿拉伯人和波斯人建立了合作机制。这样一来,实现了由通过军事征服的“征服时代”向从事经济活动的“经济时代“转型.……阿拉伯帝国的中心从与地中海相连的地区向与印度洋相连的地区转移,印度洋被纳入阿拉伯帝国的版图,同时,阿拉伯帝国的经济活动中心也从干燥的地中海,转移到干燥地带和湿润地带的连接处,并进入将东非、西亚、印度、东南亚、中国南部连在一起的印度洋,阿拉伯帝国转型成为陆地和海洋的大商业帝国。

——摘编自(日)宫崎正胜《大国霸权:5000年世界海陆空争霸》

材料二 古代中国与阿拉伯作为亚洲两大异质文明的载体,通过贸易上的相互弥补,器物文明层面的彼此借鉴,宗教文化方面的交流融通,发掘和吸纳有益养分,满足各自所需,从而推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

——摘编自王铁铮《历史上中国与阿拉伯国家的交往及其影响》

(1)根据材料一、归纳概括阿拉伯帝国统治的主要特点,并结合所学知识分析其兴起发展原因。(2)根据材料二、概括材料中作者的观点,并结合中国古代史的相关知识对该观点加以论证说明。

材料 五四运动前后,一大批中国留学生在国外接受了马克思主义,成为中国最早的马克思主义者。他们从东(日本)、西(欧洲)、北(俄国)三个不同渠道把这一先进思想传入中国(如表 所示),在中国思想界产生了巨大影响。

| 留学国家或地区 | 概况 |

| 日本 | 留日学生的传播影响最早,其杰出代表李大钊是中国第一个马克思主义理论传播者,他的宣传深深影响了许多进步青年。自1918年起,李大钊发表了一系列宣传俄国十月革命和马克思主义的文章,成为许多进步青年的启蒙之师 |

| 欧洲 | 第一次世界大战后兴起旅欧勤工俭学运动,周恩来和邓小平等人还创办了旅欧团组织的机关刊物《少年》,赵世炎、朱德、陈毅等人回国后积极推动马克思主义在中国的传播与实践 |

| 俄国 | 十月革命后,苏俄政府宣布废除沙俄时代一切不平等条约和在中国攫取的一切特权,促使先进的中国人把目光由西方转向俄国。1921年春,刘少奇、任弼时等人赴俄学习。经过系统培训后,他们被培养成坚定的马克思主义者,回国后为中国共产党早期组织的发展和马列主义的深入传播发挥了重要作用 |

——摘编自徐行《留学生对中国共产党创建和发展的杰出贡献》

围绕“五四运动前后马克思主义在中国的传播”这一主题,从材料中提取信息,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)材料 启蒙立足个体,诉诸理性,针对的是个人的自由和社会权利,体现以先进的文化理念引导和塑造个体的独立意识和主体意识。民族主义则立足国家的整体,在诉诸理性的同时,更要诉诸情感,体现为近代以来在反抗帝国主义侵略而提出的一系列改良与革命的政治实践以建构现代国家。近代中华民族的生存危机,逼迫中国人通过一系列艰苦卓绝的探索和尝试,从而使启蒙与民族主义相交织,共同奠定了近现代国家建构的基础。

——摘编自张锐《中国近现代国家建构的双重逻辑:启蒙与民族主义》

选取中国近代史某个时段或某个事件,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法明确,史论结合;论据充分,表达清晰。)材料一 外族文化进入中原地区、外城文化进入中国后,大都逐步汉化、中国化,与汉族文化、中国文化融为一体,成为中国文化不可分割的一部分,如佛教文化,如我国少数民族的文化,包括楚文化、吴文化、巴蜀文化以及西域文化等。

——吴承旺《弘扬中华优秀传统文化的现实意义》

材料二 明清之际,《崇祯历书》的编纂和应用,《几何原本》的引进,以及全国大地图的测绘等标志性成果,开启了天文学、数学和地图测绘学等学科向近代科学的转变,并开始了向经世致用思想方法的转变……明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐,葡萄牙在租借澳门后,中国产品如丝绸、陶瓷、茶叶等,更多地输往欧洲,一些传教士推介孔子思想的同时,将儒家经典如“四书”及《周易》《书经》《孝经》《诗经》《礼记》等翻译为西文出版,葡国传教士曾德昭的《大中华帝国志》,全面介绍了中国历史,地理和思想史等方面的情况。1793年,马夏尔尼使团游览了承德避暑山庄,随员巴罗在《中国游记》中盛赞了山庄的园林建筑:“错落有致,间隔合宜,恰到好处,互相衬托”,另一学者又专门指出中国园林有更高级的美——不规则的自然美,这推动了英国“不规则园林”运动的兴起,随后,整个欧洲掀起了仿建中国园林的热潮,并修建了许多包含中国元素的建筑,其中不乏代表性作品。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史》与林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》

材料三 我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国的实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。

——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》,《毛泽东文集》第3卷

(1)根据材料一,概括古代中华文化的特点与发展趋势。(2)根据材料二和所学知识,概述明清之际“西学东渐”与“中学西渐”产生的双向意义。

(3)阅读材料三并结合所学,运用唯物史观简述如何看待外来文化。

材料 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的国际政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。……元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封子弟,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的二千石禄的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出秦汉“大一统”局面形成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,评述秦汉时期维护“大一统”的举措。

材料一 隋唐五代时期是我国古代以皇权为中心的专制主义中央集权制度承上启下、趋向完备的时期。隋唐统治者系统地总结了秦汉以来的旧制,革弊创新,建立了一系列新的制度,极大地加强国家的控制能力,从而也使皇权进一步加强,这是隋唐国力鼎盛的重要原因之一。也因为如此,隋唐的制度对赵宋以后的制度有深远影响。

——摘编自曹大为、赵世瑜等主编《中国大通史·隋唐五代》(下)

材料二 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的跟光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出隋唐制度的特点,列出隋唐制度的创新之处。(2)根据材料二并结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例)。

材料一 对于工人阶级来说,成立“工人议会”和“工联”,为争取9小时工作日而斗争,使他们的生活确实有所改善。1832年改革中,工人阶级的“一无所获”加强了他们的集体受剥夺感,促进了他们的阶级意识觉醒,最终导致标志着英国工人阶级登上历史舞台的“宪章运动”的爆发。1867年和1884—1885年的两次议会改革,虽然最终没有实现普选权,但资产阶级通过在政治上对工人阶级的逐渐赋权,逐步钝化了工人阶级的阶级意识,并将之整合进资本主义政治体制中去,最终使本可以成为无产阶级革命先锋的英国工人阶级,成了工人运动改良主义的榜样。

——摘编自王可园、郝宇青《政治权利与阶级意识——19世纪英国议会改革对工人运动改良主义的影响》

材料二 他们的早期活动主要集中在两个方面。一是争取缩短工时,二是参加选举,争取把能够代表自己利益的人选进地方政府和议会。欧洲革命失败以后,虽然有一批“四八年战士”为了躲避反动政府的搜捕流亡到美国,并带来了马克思主义,但主要是在德国移民中传播,其影响极其有限,真正能够影响美国工人运动的却是空想社会主义、冒牌社会主义等。据估计,直到1850年,在美国的制造业中,手工工场的产品仍占总生产量的70%,手工工人仍占压倒性多数。相对地说,手工工人具有更大的流动性和分散性。除此以外,接连不断的移民浪潮和西进也影响着美国工人阶级的固定化。美国学者丹尼尔·贝尔在分析美国的早期工人运动时也认为缺乏一个固定的雇佣工人阶级是这一时期工人运动的特点之一。美国工人阶级队伍的不固定还反映在运动的水平上。在整个19世纪上半期,美国的工人运动一直是分散的、规模不大的,不但没有全国性行动,甚至在一个城市中也不能步调一致。尽管也发生过罢工,出现过早期的工会组织,建立过工人党,但都是短暂的,缺乏明确的斗争目标和政治要求。

——摘编自张友伦《试论美国早期工人运动的特点——关于美国和西欧工人运动的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪英国工人运动兴起的背景和影响。(2)根据材料二、概括相较于欧洲工人运动,美国早期工人运动的不同点。

材料一 在中国的和平诚意还没能得到这些国家充分理解的情况下,中国在朝鲜战场上的英勇表现却使一些周边国家产生了对中国会称霸一方的担忧。1956年11月4日,缅甸驻华大使吴拉茂在同毛泽东、周恩来谈话时还坦率地说:缅甸怕中国侵略,实在是有点怕。

·——摘编自《周恩来传》

材料二 朝鲜战争爆发后,美国总统杜鲁门即命令美国第七舰队军事介入台海地区。中华人民共和国刚成立不久,尚不具备在两个战略方向上同时反击外来军事威胁的实力。中国理性地对待国际局势的变化,适时地进行战略调整,决定改变解决台湾问题的战略部署,将主要的军事力量向东北方向转移。

1950年6月27日,美国主导联合国安理会通过了关于武装干涉朝鲜内战的决议。在对待中国在联合国席位问题上,美国的态度更趋明朗,坚决阻挠中国恢复在联合国的合法席位。出兵朝鲜是党中央作出的保卫国家安全的果敢决策,是保家卫国的正义战争。但在美苏冷战的两极格局之下,中国的正义之举无法得到当时由美国主导的国际社会的普遍理解。

——摘编自金朝晖、夏东民《朝鲜战争对中国恢复联合国合法席位的影响》

(1)鉴于材料一中所述周边国家的“担忧”,用史实说明中国外交政策的调整。(2)根据材料一、二,分析朝鲜战争对中国的不利影响。