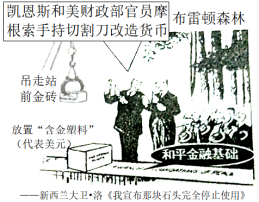

材料一 1943年,美国时任副财长哈里·怀特与英国经济学家凯恩斯谈判,出台了“怀特计划”,其主要内容是设立一个总额50亿美元的“国际货币稳定基金”,由各国根据自己的黄金外汇储备、国民收入情况认缴一定的份额,各国投票权的数额取决于认缴份额的多寡。

1944年的布雷顿森林会议上,他们讨论了国际货币基金组织、国际复兴开发银行的设立,最终同意建立一个新的国际货币制度确立以美元为中心的固定汇率体系。

——摘编自吴广伦主编《老漫画中的界史》

材料二 1948年,关贸总协定举行第一次会议,国际多边贸易体制开始启动。人们没有想到,参加这个体制的成员从最初的32个扩大到50年后的132个;人们也没有想到,1995年国际贸易组织成立了,它落实了贸易争端调节机制的实施……人们更没有想到世界贸易会以每年平均7%的调整增长,与50年前相比,增长了14倍。

——摘编自侯若石《经济全球化成历史趋势,多边贸易体制功不可没》

材料三 1948年,由于市场主宰了全球化的进程,因而全球化的利益和取消第三世界债务机会都不是均等的,一部分国家和人口得益,而更多的则被边际化,从而形成了危险的两极分化。联合国计划署《人类发展报告》统计,全世界最富有的1/5人口与最贫穷的1/5人口之间的收入差由1960年的30:1扩大到1997年的74:1。经济全球化加大了世界贫富的差距。

——摘编自龚书铎《关于经济全球化的思考》

(1)依据材料一,指出经过“改造”被置于“和平金融基础”之上的国际货币是什么?根据“怀特计划”,说明美国在战后国际货币体系具有绝对控制权的直接原因。

(2)材料二这么多“没想到”到集中体现了世界经济发展的什么趋势?依据材料一指出直接推动这一趋势的机制是什么?

(3)依据材料三说明图示运动发生的原因。结合所学,谈谈你对经济全球化的认识。

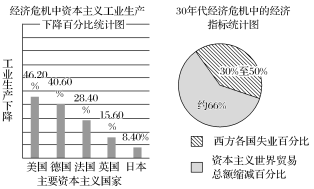

材料一

材料二 1933年3月,政府命令全国银行“休假”4天。集中力量支持有支付能力的大银行开业,淘汰已实际破产的小银行,接着政府设立“联邦储蓄保险公司”。1933年5月,总统批准公布《农业经济调整法》,并设立“农业经济调整署”,规定缩减农业生产……政府与生产者签订合同,由政府付给租金或“货币奖金”。

1933年6月,政府颁布《全国工业复兴法》,成立“国家工业复兴局”执行法令。规定将全国的工业划分成17个部门,分别成立协商委员会,负责确定各企业的生产规模、价格水平、市场分配、工资水平和工作日时数。

1933年11月,政府成立“民间工程署”,拨款33亿美元,用于完成18万项工程计划和支付工资。1935年8月国会通过《社会保险法》,改变以往由民间团体资助自救或由慈善团体提供救助的传统,开始实施“福利主义”试验。

材料三 1929~1933年经济危机发生,罗斯福政府在解救危机的过程中,摈弃了自由放任主义的传统原则,运用国家政权的力量干预经济和社会生活,大大发展了国家垄断资本主义,为生产力的进一步发展开发了较大的空间。资本主义体制经过自我扬弃进入了新的发展阶段。

——以上材料均摘编自王斯德主编的《世界通史》

(1)1929~1933年的世界经济危机,表现出时间长、破坏力强、范围广等特点,请依据材料一提供的信息,说明“破坏力强”这一特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括罗斯福新政的主要举措。

(3)依据材料二、三,指出“新政”的主要特点。你如何评价这场改革?

材料一 两次鸦片战争以后,大量外国商品涌入中国各地城乡。时人指出:“中国丝、茶及其商品的出口量不断增加,但价格却在下跌。”在某些地区,洋纱洋布排挤了土纱土布,使中国城乡出现生产凋敝、经济萧条的状况。外国商品大肆在中国倾销,一方面破坏了中国原有的封建经济结构;另一方面又为中国商品经济的发展提供了有限空间。某些地方形成商品市场,农作物商品化趋势加快。

——张岂之《洋务运动与近代化的起步》

材料二 1896年初,张之洞派晚清状元张謇在通州设立商务局,张謇心系实业,设立大生纱厂,他试图通过官商合办来集股筹款,但收效甚微,后通过朋友将洋务企业湖北织布局搁置的官机以官股入股,1899年勉强开车生产,1901年在两江总督张坤一的支持下建成纱厂原棉基地——通海是牧公司,后又创办广生油厂、复新面粉厂等,逐步形成工业区。一战期间,张謇进一步扩大规模,注重引进国外先进设备技术,逐步使南通成为中国早期民族工业基地之一,张謇成为苏北著名实业家。

——摘编自凤凰网《重读张料》等

材料三 仅1937年8月~1938年3月,上海被日军摧毁的工厂就超过两千家,损失超过八亿元。在华北,日本采取“军管理”办法,将中国民族企业整个吞并……1937年,宋子文趁人之危,以低于市场的价格,强行买走南洋兄弟烟草公司20万股的股票,从而控制了这家当时最大的民族烟草公司。

(1)依据材料一,指出两次鸦片战争后中国社会经济发生的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析张謇创办实业的其原因。

(3)依据材料三,这一时期阻碍民族工业发展的主要因素有哪些?

【研学站点一】

武汉一面对危局的实践主张(注:张之洞长期驻跸武汉,担任湖广总督,是中国早期近代化的设计者和实践者之一)

站点资源“新旧兼学,四书五经,中国史事、政书、地图为旧学;西政、西艺、西史为新学,旧学为体,新学为用”。

——张之洞1898年《劝学篇》

(1)依据本站点资源,概括张之洞的核心思想。在此思想影响下的实践活动是什么?

【研学站点二】

广州世纪之交的制度探寻(注:康有为出身广东,长期在广州开办学堂,进行变革理论宣传)

站点资源在他(康有为)看来,孔子是一位伟大的改革家,《春秋》便是孔子为“改制”而创作的。他甚至用西学来解释《春秋》,认为《春秋公羊传》中的“三世”说为;“始于据乱(世),立君主;中于升平(世),为立宪;君民共主,终至太平(世),为民主。”

——摘编自张海鹏等编写的《中国近代史》

(2)依据本站点资源并结合所学知识回答,康有为应对危局的方案是什么?与张之洞相比,康有为的方案进步性表现在哪里?

【研学站点三】

北京一除旧纳新的思想启蒙(注:陈独秀以北京大学为活动中心,宣传进步思想,领导站点资源要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治拥护那赛先生,便不新文化运动得不反对旧艺术、旧宗教拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。……我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗

——陈独秀《(新青年)罪案之答辩书

(3)依据本站点资源并结合所学知识,指出新文化运动的核心思想。通过本次研学活动,你对中国近代思想变革历程有哪些认识?

材料一 明代中后期的中国农业有很大进步。各种作物品种增加,仅稻米品种每个地区多有几十种。甘薯、玉米、烟草、花生等作物新品种由国外传入,广泛种植。植棉遍及南北。浙西蚕丝,广东蔗田,四川茶园,福建蓝草(染料),江南花生等,生产蔚为大观。农村经济商品化动向明显。

手工业种类繁多,棉纺、丝纺、浆染、造纸、制瓷、铸铁、榨油、麻、糖等技术明显提高。江南城镇大量脱离农业的手工业者进入民营手工业中,民营手工业地位反超官营。工商业发展,带来城市兴旺。新兴城市遍布南北,一大批工商业市镇围绕着城市。这些市镇专业性很强,具有各自的特色产品生产。明中叶后,白银成为主要通货。

明代,还出现了徽商、晋商、闽商、陕商、浙商等商帮,他们经营各类商品;资金能达百万两白银,这都为资本流通和集中创造了便利条件。

农业上表现出品种多、产量大:劳动力逐渐自由化,推动手工业和市场活跃;海外输入大量白银;国内白银的通货作用增强;城市集镇兴旺等都在为资本主义化的生产准备着条件。于是,生产行业内部的新气象——资本主义萌芽呼之欲出。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界古代史》下卷和马克壵主编《世界文明史》

材料二

明中叶后,广东地区的铁冶业,招引了福建上杭等县携资前来的企业主,他们雇佣外地及本地工人,租山掘矿,起炉煽铁取利。少则五六炉,多则一二十炉,每炉聚集二三百人,已是资本主义性质的经济实体。

——摘编自魏千志《明清史概论》

材料三 有学者认为:明清资本主义萌芽发展缓慢,是各种因素的集合作用,这些因素包括专制体制,封建剥削,传统农商政策,小农业与家庭手工业结合,海禁政策等。

——摘编自朱伯康施正康《中国经济史》下卷和李楠、张海鹏、康力行等学者文章

(1)依据材料一,概括明中后期资本主义萌芽能产生的有利条件。

(2)依据材料二,选一幅能体现资本主义萌芽因素的生产场景图。并指出资本主义生产关系的特征。

(3)依据材料三,你认为哪项是影响明清资本主义萌芽发展最重要的因素,并说明理由。

战结束前,许多政治家和国际问题专家就已预见到战后将会出现以美苏为首的两大势力对峙面,多极化趋势进一步发展的局面。……1947年9月,美国著名政治家李普曼出版了《冷战》一书,从此,“冷战”这一表示美苏两大阵营对峙的词语便在金世界流行开来。“冷战格局”或“两极格局”成为当时世界政治格局的代言词。

——摘编自张象《从反法西斯联盟到两大阵营的对峙》

请阅读上述材料,结合所学知识,论述20世纪四五十年代“两极格局”的形成。

【要求】必须结合史实加以论述,史实不全的按要点扣分;参照所给示例至少回答三个以上的史实。

【示例】两极格局下,美苏争霸严重威胁世界各国安全、主权以及世界和平。20世纪六七十年代以来,随着欧洲共同体形成、日本迅速崛起为世界经济强国、不结盟运动兴起、中国综合国力不断增强等多种力量的成长,有力地冲击了两极格局。

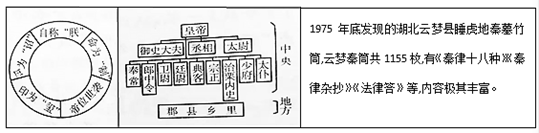

材料一

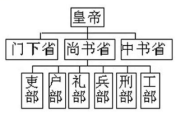

材料二 在唐代,中书省为天子的秘书官,司掌起草诏书敕令、批答臣下的奏章。这些招书的颁发或敕令的下行取得门下省的同意。门下省有反驳的权力,若中书省起草的文稿有不当之处,门下省可批驳,甚至将其封还重拟。因此,中书省和门下省共同认可才成。尚书省是接受上述决议的执行机关。

——摘编自内藤湖南《中国近世史》

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”

——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”

——《檐曝杂记》

(1)依据材料一,指出秦朝专制主义中央集权制度的具体内容。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析唐朝三省六部制的作用。

(3)依据材料三、四,概括明清时期加强君主专制的新举措,简析君主专制加强对中国社会带来的影响。