材料一 马赛曲最早是法国大革命中法国义勇军高唱的一支革命军歌,1879年第三共和国众议院在共和派倡导下通过决议,将《马赛曲》定为国歌。1882年总理弗雷西讷概括了马赛曲对于第三共和国的意义:“马赛曲是祖国的颂歌”,它使人想起“我们父辈的英雄主义行为”,它是“力量的源泉,荣誉的象征”,在1880年至1914年的几十年间共和政府在军队和学校中教法国士兵和学生们唱马赛曲,一时间高昂、雄壮的马赛曲响彻法兰西大地。正如尤金·韦伯所说,“到了19世纪末这支曾属于一个政治派别的好战、革命的歌曲成为了法兰西之歌,它传播的不仅是歌词还有强有力的认同”。

——摘编自顾杭《法兰西第三共和国前期对共和文化的塑造》

材料二 《义勇军进行曲》是电影《风云儿女》的主题曲,电影讲述了流亡到上海的东北青年从苦闷彷徨中勇敢走向抗日前线的故事。1935年伴随电影上映,《义勇军进行曲》开始在全国大范围传唱。1938年,丰子恺写道:“起来起来”“前进前进”的声音出自村夫牧童之口,长沙的湖南婆婆,汉口的湖北车夫都能喝“中华民族到了最危险的时候”。

1949年9月中国人民政治协商会议召开座谈会,专题讨论国歌、国徽等问题。经过反复讨论,大多数人赞成以《义勇军进行曲》作为国歌,但有人对“中华民族到了最危险的时候”这一句歌词存在异议,建议歌词作修改。周恩来认为原歌词可以激励感情,毛泽东也表示“还是原有歌词好”。最后与会者一致赞同不改歌词。中国人民政治协商会议第一次全体会议通过决议以《义勇军进行曲》为中华人民共和国代国歌。

——摘编自刘小兰《<义勇军进行曲>:从抗战最强音到中华人民共和国国歌》

(1)根据材料一和所学知识,概括《马赛曲》诞生和成为国歌的历史背景,并指出其对法国历史发展的重要意义。

(2)根据材料二和所学知识,分析中国人民政治协商会议将《义勇军进行曲》定为代国歌且不必改歌词的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对国歌的认识。

材料一 中国古代关于民主思想的论述,最早见于《吕氏春秋·贵公》:“天下非一人之天下也,天下人之天下也”。孟子提出了“民贵君轻”、“得民心者得天下”的名论,荀子有“君舟民水”的生动比喻,明末清初诸大儒更为激越地表达了“天下为天下人之天下”理念。先哲们的这些思想,为梁启超等近代民权与民主先驱者们提供了思想资源,“天下为公”观念更成为孙中山终身奉行的理念。

——摘编自胡发贵《天下为天下人之天下:中国古代民主观念的滥觞》

材料二 新中国成立后,党领导人民坚定不移推进社会主义民主法治建设,坚持中国特色社会主义政治发展道路,使民主发展的政治制度保障和社会物质基础更加坚实。中国愿同世界各国人民一道,弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值,本着相互尊重、求同存异的精神,共同丰富发展人类政治文明。

——摘编自国务院《中国的民主》白皮书

(1)结合材料一和所学知识,分析明末清初“天下为天下人之天下”思想产生的背景及其意义。

(2)结合材料二和所学知识,概述新中国成立以后实现人民民主的制度保障及其实践意义。

材料一 14~15世纪,随着西欧商品经济的发展和农奴制的瓦解,商品流通量不断增加,要求货币流通量的有效供应增加;同时,贵族阶层为了支付战争费用和购买东方精美昂贵的消费品,需要更多的金银。在欧洲人看来,探寻黄金最理想的地方莫过于东方,因为东方国家被描述为财富无穷、金银遍地。1453年,土耳其人占领了君士坦丁堡,控制了地中海的商业通道,并在海上大肆劫掠,致使东西方贸易出现危机。欧洲,尤其是西欧国家组织了多次探险,寻找通往东方的新航路。探险活动得到了科学技术尤其是天文学和航海技术的有力支持。

——摘编自高德步、王珏《世界经济史》

材料二 海洋在人类文明中的地位迅速上升。到17世纪末,全球所有大陆(除南极外)与主要乌屿的海岸线,已被描绘在欧洲人的航海图上。大发现带来的巨大财富强烈地吸引着西欧的贵族、商人、传教士涌向世界各地,很多中下层居民也奔向海外谋生。欧洲人给美洲带去了马、羊等牲畜和一些禽类,以及甘蔗和麦类。非洲的咖啡、中国的茶、东方的香料也成为欧美人的生活必需品。美洲则向世界贡献了玉米、马铃薯、可可等作物。

——摘编自池小平《地理大发现的基本动因与重大影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新航路开辟的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新航路开辟的影响。

材料一 1952年全国高校院系调整,是新中国对高等学校进行改革的重大举措。其实,早在新中国成立前,中国共产党便对旧中国的教育制度进行了定性,强调旧教育为“帝国主义、封建主义和官僚资本主义统治下的产物”。与此相对,新中国的教育必然是“反映新的政治经济,巩固与发展人民民主专政的一种斗争工具”。当时,《人民日报》社评认为,旧高校在地区分布、专业设置和师资力量等方面,不能适应国民经济发展的时代需要,对全国高校院系进行调整已经迫在眉睫。为此,从1950年开始,中共首先对文化教育界进行了思想改造运动,从思想上扫清了障碍。

——李琦《建国初期全国高等学校院系调整述评》

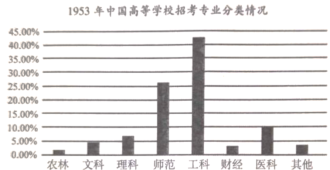

材料二

——据《中国大百科全书(教育卷)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1952年全国高校院系调整的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评图中所示历史现象。

材料一 1853年,太平天国定都天京。此时,清政府户部库银仅29万两,连京官京兵的俸饷都无法发放。为了筹集军饷,清朝官员雷以諴在里下河设置机构收取厘金(商品过境税和商业税)。各省督抚纷纷效仿。按照当时的实际做法,各省督抚只需将收入和支出的数额按季报户部核查即可。至于如何征收和使用,大多由督抚自行决定。此后,各地厘卡林立,如湖北厘金卡局竟曾高达480多处。几里几十里即遇一卡局,商旅难行于路。

——摘编自茅海建《苦命天子——咸丰皇帝奕詝》

材料二 南京国民政府建立之初,军费开支巨大,财政库银紧缩。为了发展国民经济,收回长期以来被各地军阀所把持的财政大权,南京国民政府接过了裁撤厘金的旗帜。1928年,南京国民政府召开全国财政会议并成立了裁厘委员会。1930年12月,蒋介石以国民政府主席兼行政院长身份发布全国通电,强调“任何困难皆不回避,一切皆可牺牲,裁厘必如期实行”。全国商会联合干事会也督促南京政府尽早裁厘。截至1931年终,原由各地方省份负责征收的厘金基本上裁撤成功。

——摘编自孙宁遥《利益集团与中国近代裁厘问题研究》

(1)据材料一,简析清朝厘金制度产生的原因及其影响。

(2)据材料二并结合所学知识,概括南京国民政府废止厘金制度的动机及条件。

(3)据材料一、二,指出近代厘金制度的演变所折射的社会发展趋向。

材料一 经过顺治、康熙、雍正三朝的垦辟,较易开垦的荒地已经开垦耕种,乾隆时期鼓励农民进一步开垦边省和内地的山头地角及河滨溪畔。高产作物,特别是甘薯和玉米的普遍种植和推广,以致成为我国南北方广大劳动人民的主要食粮之一。康熙帝时任命新辅主持河务,历时六年,使黄河、淮河尽复故道,水患顿消。由于兴修了农田水利,并且采取了精耕细作,主要农作物的单位面积的产量有了明显的提高。清代前期棉花、烟草、茶树、甘蔗等经济作物种植面积扩大。这不仅丰富了人民物质生活,更重要的是为手工业的发展提供了原料,促进了农产品的商品化。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 十八世纪是内地农村定期集市发展的起点,也是南北海运(重新)繁荣的起点。城市的商人行会的增多和信贷组织(最初的钱庄和山西的票号)的出现,表明贸易的性质和范围都有了改变。这种私营贸易的增长也表明了商人在政府控制的盐务税之外正在积累和投放资本,要知道盐业是那时商人集中投资的目标。欧洲市场对中国的茶、丝和瓷器的需求又进一步刺激了国内贸易的商业化。

——摘编自《剑桥中国晚清史(上卷)》

(1)根据材料一,分析清朝前中期农业发展的原因。

(2)根据材料二,指出清朝前中期商业繁荣发展的表现,并综合材料和所学知识,评价当时中国的经济发展态势。

材料一 重商主义原则极大地助长了英国人增强海洋霸权的欲望和信心,加快了构建重商帝国的步伐。英国先后于1651年和1660年两次颁布《航海条例》,使得英国确立重商主义理念,对外贸易得到发展,海上实力逐步增强。英国对荷战争的最初目标是打击荷兰的海外贸易,但是战争的结果却使它逐渐赢得了大西洋、波罗的海、地中海和加勒比海的制海权。英国资产阶级革命胜利后,资本主义工业得到迅速发展,使其能在对外贸易中立于不败之地。庞大的海外殖民地和海外市场为英国工业经济实力增强奠定了基础,进而为其增加军费投入、提升军备水平、发展具有全球辐射能力的海军舰队提供了充足保障,便于英国掌握最大限度的制海权。在此助推下,英国海洋实力大为增强,其主导的国际秩序逐步确立。

——摘编自张景全、吴昊《海洋话语与国际秩序转变》

材料二 鸦片战争前后,国内有识之士编译出版的一些著作已经开始涉及海防问题。但译著整体还停留在“编译”阶段,即将西方国家的报刊著作进行摘录、改编和翻译。译员主要是来华西方传教士、中国官员以及幕僚,阅读群体也限于政府及军事机构的主要决策人和部分知识分子。当时还没有专门的海防著作翻译出版,覆盖面和影响力都比较有限。第二次鸦片战争后,在清政府的大力推动下,江南制造局翻译馆、天津机器局、江南水师学堂等官办机构事实上成为了中国最早的军事研究机构,他们延揽中外人才,筛选有代表性和实用性的西方海防著作进行译介,服务于清政府海防建设的需要。1886年起,江南制造局翻译馆等机构翻译出版了《英国水师考》《法国水师考》《美国水师考》《德国海军条议》和《俄国水师考》等多部重要著作,使得国人对于世界海军发展的主要动向有了较为全面的了解。

——摘编自张瑞嵘、龙心刚《海洋强国梦的先声:晚清西方海防著作译介研究》

(1)据材料一,概括近代英国逐步掌握海洋话语权的原因。

(2)据材料二,归纳中国在第二次鸦片战争后“西方海防著作译介”发展的表现。

(3)据以上材料并结合所学知识,简析“近代英国逐步掌握海洋话语权”与“晚清西方海防著作译介”的关系。

材料一 阿拉伯帝国统治时期,兴起了翻译运动。其内容涉及古希腊罗马文化、波斯一美索不达米亚文化、古印度文化等文化成果,空间上跨越了三洲五海。这场运动最初是由于阿拉伯帝国征服了文化比自身先进的广大地区,为巩固执政的需要,作为征服者的阿拉伯民族通过翻译而大力吸收被征服地区的文化,提升自身文化水准,以便更好地统治异族。在执政地位稳固、帝国进入昌盛安定时期后,物质生活的繁荣促进了整个国家精神和文化生活的繁荣,这时,持续发展的翻译运动又送来了和平时期亟需的精神文化食粮。

——摘编自李晓非等《阿拉伯帝国翻译运动何以彪炳青史》

材料二 阿拉伯学者把东西方文化融合为一体,创造出丰富多彩的阿拉伯一伊斯兰文化。阿拉伯文化昌盛时期,西欧正处于文化低潮时期。那时的西欧,在基督教文化的垄断下,辉煌的古代希腊罗马文化几乎荡然无存,古典著作鲜为人知。然而,阿拉伯学者却通过翻译保存了大量的希腊学术著作,并把这些著作通过拉丁文等译本传回欧洲,弥补了欧洲文化的“断层”,点燃了欧洲智慧的火种。从此,欧洲重新发现了希腊学术著作,为欧洲新文化文艺复兴和近代自然科学的建立奠定了基础。

——摘编自吴于廑等《世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国翻译运动兴起的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明阿拉伯帝国翻译运动兴起的意义。