15世纪末至18世纪世界人口移动简表

| 时间 | 主要流向 | 主要人流 |

| 15世纪末和16世纪 | 从西欧到中、南美和北美 | 从宗主国派去的殖民统治者或移民者及其后裔 |

| 16世纪和18世纪 | 从非洲到美洲 | 从非洲运去的黑奴 |

——摘编自《世界通史》

根据材料并结合所学知识,指出推动15世纪末到18世纪人口移动的重要事件,归纳人口移动给相关地区带来的影响。材料一

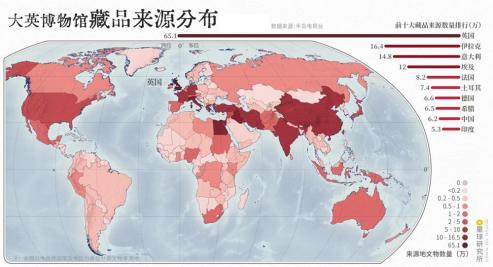

——地图来源《星球研究所》

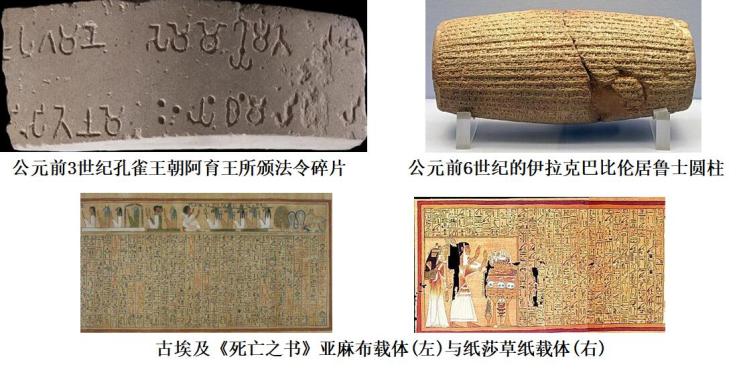

材料二 现存于大英博物馆的部分文物图片

材料三 英国航海家詹姆斯·库克由于得到皇家海军的支持,其远征充满了浓厚的官方殖民色彩。他的队伍中不乏植物学家和自然学家,这使得他的探险成果对于推动欧洲的博物学和植物学的发展起到了关键作用。

——摘编自柴彬、陈谦悦《近代欧洲殖民扩张与区域国别研究的兴起》

材料四 18世纪至19世纪中叶,英帝国向世界扩张,对各国进行文化掠夺,大量珍贵文物运抵伦敦,数量之多,大英博物馆盛不下,只得分藏于各个博物馆。

——摘编自百度百科

(1)依据材料一、二,概括大英博物馆主要藏品来源的特点。(2)说出材料二的史料类型,指出其史料价值,并做出合理推断。

(3)依据上述材料结合所学知识,谈谈你对“一部大英博物馆发展史,也是一部英国殖民扩张史”这句话的理解。

材料一 考古证据显示,东非的大湖区和乍得湖之间的地区,在公元前1000——前600年期间存在过早期的炼铁活动,这时西亚技术尚未传播到埃及。

——[美]希林顿著,赵俊译《非洲史》

材料二 “永乐十四年十二月丁卯,古里、木骨都束、不刺哇、麻林、诸国及旧港宣慰司使臣辞还,悉赐文绮、袭衣。遣中官郑和等赍敕及锦绮、纱罗、彩绢等物,皆往赐多国王。”注:木骨都束、不刺哇、麻林等国在今天的肯尼亚和坦桑尼亚一带。

——张辅、杨士奇等纂修《太宗文皇帝实录》卷99

材料三 凯塔·松迪亚塔(1210-1255年),是13世纪马里帝国的创立者,他东征西讨,建立了马里帝国,1235年被拥戴为国王。1240年松迪亚塔灭加纳,使马里成为继加纳之后的西非大国。传诵他事迹的长篇史诗《松迪亚塔》,就是一部著名的口述史。

——摘编自张忠祥《20世纪非洲史学的复兴》

提取材料信息,驳斥此观点。(要求:论证充分,逻辑严密,史论结合,条理清晰)拜占庭帝国——东西方交流纽带

材料一 拜占庭帝国(395~1453年)处于欧亚大陆的交汇处,其核心地区位于欧洲东南部的巴尔干半岛,领土也曾包括亚洲西部和非洲北部。拜占庭首都君士坦丁堡正处在欧亚大陆的黑海与地中海的交通要道上,扼守东西方交通陆桥和南北航道要冲。从5世纪到15世纪,君士坦丁堡一直扼守在古代的贸易交通要道上,是当时世界上最大的商业和船运中心。

巴比伦文明、埃及文明、波斯文明、希腊文明等大量的地域文化形态,都发生在这个地区。这些不同的古代文化或文明,在性质上各有特点,表现形态各异。这种多样性的文化,在拜占庭帝国形成的过程中必然会带来相互之间的碰撞、交流和融合。加之帝国疆域内的很多民族,在漫长的时间内曾经受到过不同文化的反复浸染。

从君士坦丁一世起,到查士丁尼一世等,拜占庭就曾经历过大规模对外族的战争和领土扩张,先后征服了地中海周边的欧洲、小亚细亚、叙利亚、埃及等大片区域。频繁的战争、多种自然灾害所导致的人们大规模的迁徙等,是社会生产力发展低下情况下不同民族文化交流的通常方式。

——摘编自刘建军《拜占庭文化的历史价值新论》

材料二 拜占庭文化在西方文化发展史上起了承上启下、继往开来的重要作用,它是人类文化宝库中重要的组成部分。

——摘编自陈志强《试论拜占庭文化在中世纪欧洲和东地中海文化发展中的地位和作用》

(1)根据材料并结合所学知识,分析拜占庭帝国成为东西方交流纽带的原因。(2)根据材料并结合所学知识,阐释材料二的观点。

“下南洋”:构筑原乡与南洋文化交流发展的桥梁

客家人成规模地播迁马来亚始于18世纪末。1825年,英国“海峡殖民地”成立,随后马来半岛中北部陆续发现大型锡矿,“过番”开矿的客家人开始不断迁入。1860年,清政府与英国签订《北京条约》,华工出洋首次获得法律许可。咸同年间遭受长达十余年械斗之苦的客家人,不少人选择进入马来亚。以往下南洋主要靠依赖季风的红头帆船,到了19世纪50年代,轮船开始广泛应用于中国至新加坡的海运,航程缩短为7~10天。以衣锦还乡为目的而过番的客家人,得以频繁往返于南洋与原乡之间。目前仅梅州地区就保留有上万份的“侨批”,以及大量的南洋式华侨老建筑,均是历史上海内外客家频繁互动的证明。据粗略统计,从1900至1907年的8年间,约有190万华人下南洋,绝大部分也陆续返回中国,即便无法返回原乡,他们也大都通过“水客”与家乡保持联系,这为南洋“客家”观念的传入,以及对国内客家认同意识的“反哺”提供了可能。1929年南洋客属总会在新加坡成立后,南洋各地客家人聚居区在短时期内均纷纷成立客属公会作为其属会。

新加坡人口变化(1821—1941)

| 年代 | 1821 | 1823 | 1830 | 1850 | 1860 | 1931 | 1941 |

| 华人数量 | 1159 | 3317 | 6555 | 27988 | 50043 | 421821 | 599659 |

| 全部人口 | 4724 | 10683 | 16834 | 52886 | 81734 | 567453 | 769216 |

| 华人比例(%) | 24 | 31 | 38 | 52 | 61 | 74 | 78 |

——摘编自冷剑波《原乡与南洋“客家”的他称与自称》

(1)根据材料并结合所学,指出近代客家人下南洋热潮形成的因素。(2)分析近代客家人下南洋对中外文化的影响。

材料 近代图书事业发展戊戌变法时期,各地出现兴办学会学堂的热潮,而各学会学堂都创办附属的小型的藏书楼。1895年,康有为等仿效“秦西专业性的学会甚多,会中也有书藏”的做法,成立了强学书藏。在强学会的影响下,其他学会学堂也广购图书仪器,设立藏书楼。这些藏书楼目的是在“广考镜而备研求”,“新耳目而开智慧”。它们参见东西方各国图书馆管理方式,对图书的采购、分类、编目、典藏、流通、借阅以及赔偿各个环节都作了具体的规定。1902年清政府颁布《学堂章程》规定“大学堂当附属图书馆一所,……大学堂设立的各项人员中,应包括图书馆经管官一名。”1910年清政府又颁布了《京师及各省市图书馆通行章程》。该章程对全国图书馆的建设从立法上加以规定。

辛亥革命后蔡元培为临时政府第一任教育总长,亲自倡议在教育部附设社会教育司,主管图书馆、通俗图书馆及巡回图书库等事项,并于1912年聘请鲁迅为社会教育司第一科科长,主管图书馆等文化艺术事业。1915年10月,教育部颁发了《通俗图书馆规程》和《图书馆规程》,规定“各省及各特别区域及各县所设之图书馆,称公立图书馆。公众团体及公私学校所设者,称某团体、某学校附设图书馆。私人所设者,称私立图书馆。”这样就结束了清末图书馆、藏书楼混称的局面,并划分了全国图书馆系统。

——摘编自王卫国《留学生与中国近代的图书馆事业》

以“清末民初中国图书馆事业的发展”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 | 内容 |

| 《礼记·深衣篇》 | 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。 |

| 《新唐书·车服志》 | 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。 |

| 《宋史·舆服志》 | 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。” |

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等

材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。

19世纪英国议会立法和改革

| 1813年废除东印度公司对印度的贸易独占权,任何英商可自由进入印度市场。 1832年进行第一次议会改革,将选举权从身份资格转向财产资格。 1846年废除《谷物法》,取消农业进口保护性关税。 1848年通过《公共卫生法》,针对贫民窟导致的流行性疾病,要求地方卫生委员会 必须提供新鲜水并负责处理污水,改善居住环境等。 1849年废除《航海条例》,开放沿海贸易。 1867年进行第二次议会改革,进一步降低选民财产资格。 1884年进行第三次议会改革,实行无记名投票,取消议员的财产资格限制。 1900年通过新的《工人阶级住房法》,授权地方政府拆除贫民窟区域中的建筑,建 造和修缮下水道,提供供水等配套措施,建造工人住房。 |

——摘编自钱乘旦《英国通史》

从表中提取相互关联的两条或两条以上信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。 (要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料 明朝中叶,咸阳县城隍庙的碑记记载:“吏奉朝命为郡县者,其始至,若旦日视事,则于今夕斋戒宿庙,鸡鸣起祀神,誓言不殃民。殃民者,神其殃我,无悔!”

雍正七年,两江总督李卫“奉行顺庄法,将丁口蜡茶匠班蜡茶时价、药材时价等摊派田地,尽除繁苛琐屑之条法……碑禁俱行各府,转发所属各州县,照式刊碑,竖立县官堂侧并城隍庙内”。

清代官员汪祖辉曾借助城隍庙进行审理案件。在城隍庙里犯罪嫌疑人“四体战栗,色甚惧”,“遂将听从父命击开禄至死颠未——吐实”。

——摘编自朱翠林《明清城隍庙与地方治理实例分析》

根据材料,概括城隍庙在基层治理体系中的职能并分析其作用。

材料 秦汉时期的多民族国家已经将华夏(汉族)、西域各族、诸羌、百越、西南夷等族统一于多民族国家之内,中华民族的主要活动区域由黄河—长江流域扩展到了河西、西南、岭南和漠北边疆区域,由此奠定了中华民族广泛活动的地理空间,也形成了中国各民族共同发展的基本地域。

——摘编自安梅梅《秦汉统一多民族国家形成过程中民族管理体制研究》

概括材料中的观点,结合秦汉时期的历史,展开论述。