1 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一(王安石)上万言书,以为:“今天下之财力日以困穷,风俗日以衰坏,患在不知法度,不法先王之政故也。法先王乏政者,法其意而已。法其意,则吾所改易更革,不至乎倾骇天下之耳目,嚣天下之口,而固已合先王之政矣。因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费,自古治世,未尝以财不足为公患也,患在治财无其道尔……。”后安石当国,其所注措,大抵皆祖此书

——《宋史·王安石传》

材料二荆公(王安石)当诸法草创将次就绪之时,……不免有求治太急、用人太滥之弊耶?……青苗法立意虽善,然以理势度之,不能有利而无弊,其或初年行之颇得其人,故见效多而见病少欤?抑公之聪明犹有所蔽,未及尽察欤?虽然,如当时反对党之诋其有弊而无利,此又殆必无之事。……免役法厘革数千年之苛政,为中国历史上开一新纪元。当改革伊始,虽不免一部分人略感苦痛,然所不利者在豪右之家,前此有特权者耳,自余细民,则罔不食其赐也

——梁启超《王安石传》

请回答:

(1)根据材料一,指出王安石上万言书的背景和基本主张。

(2)根据材料二,概括梁启超的主要观点。

(3)综合以上材料,并结合所学知识分析王安石变法失败的主要原因。

材料一 “国民性”,亦可作“民族性”,是由日语引入的名词,意为一国或一民族的全体成员所共同具有的心态文化特征。晚清以来的思想家多借用它来指喻中华民族在特殊的社会经济条件和历史文化背景下形成的思想、情感、意志特征的总和。近代以来中华民族在与西方民族接触、对抗过程中一次又一次的失败与屈辱,痛苦地启发了中国思想家渐次深入地从民族思想、心理这一最隐秘的层面上去寻找落后、挨打的根本原因。

——冯天瑜《中国文化史》

材料二 辛亥革命时期和新文化运动时期的改造国民性的思想

| 项目 | 辛亥革命时期 | 新文化运动时期 |

| 侧重点 | “今日欲挡列强之民族帝国主义,惟有我行我民族主义之一策”。“苟有新民何患无新制度,无新政府,无新国家”。 | 陈独秀说:“国家利益、社会利益,名与个人主义相冲突,实以巩固个人利益为本因也。” |

| 内容 | “国民者,以国为民之公产公物也”。“知有公德,而新道德出焉矣,而新民出焉矣”。“自由云者,团体之自由,非个人之自由也。” | “社会国家没有自由独立的人格,就如同酒里少了酒曲,面包里少了酵,人身上少了脑筋,那种社会国家决没有改良进步的希望。”“青年乎!其有以此自任者乎?” |

——摘编自汤奇学陈宝云《救国与救人——辛亥革命时期与新文化运动时期改造国民性思想之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“国民性”改造思潮的实质,并分析其兴起的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括两个时期“国民性”改造思想的不同点。

| A.“存天理,灭人欲” | B.“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣” |

| C.“穿衣吃饭,即是人伦物理” | D.“天下为主,君为客” |

4 . 历史是由人创造的,追寻历史人物的踪迹,有助于加深我们对历史的理解。阅读材料,回答问题。

人物1:史学家司马迁

司马迁在《史记•货殖列传》中写道,“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。对于经济活动,他认为“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞(泛指开发山泽资源的人)不出则财匮少,财匮少而山泽不辟矣。此四者,民所衣食之原也。”“故待农而食之,虞而出之,工而成之,商而通之。此宁有政教发征期会哉?人各任其能,竭其力,以得所欲……各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。”

(1)根据材料,概括司马迁的主要经济观点。

人物2:红色资本家荣毅仁

1956年1月20日,身为上海市工商联副主席荣毅仁和盛丕华一起,代表全市私营工商业者向当时上海市副市长曹获秋提交了上海市资本主义工商业公私合营申请书。

(2)结合所学,分析荣毅仁提交申请书的主要原因,并指出这一年我国社会制度发生了怎样的变化以及党和人民当前的主要任务。

人物3:一位普通的中国青年(下图)

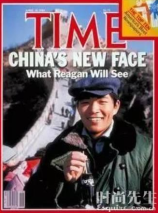

美国《时代周刊》在1984年4月30日的杂志封面上刊登了一位普通的中国青年的照片,他手里拿着可口可乐,面露微笑。图中的英文为:“中国的新面貌,里根将会看到什么?”

(3)根据图片并结合所学,分析时任美国总统里根可能会在中国看到什么。

| A.学习外国先进的技术 | B.变革腐朽的封建制度 |

| C.达成富国强兵的目的 | D.选拔优秀的治国人才 |

| A.分封制 |

| B.皇帝制 |

| C.郡县制 |

| D.行省制 |

7 . 阅读材料,完成问题。

材料一、传统家训是家风的重要组成部分……诸葛亮在《诫子书》中说:“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。”

唐人刘禹锡在《名子说》中说:“夫忠孝之于人,如食与衣,不可斯须离也,岂候余易哉”。

宋代学者倪思在《经锄堂杂志》中说:“富家有富家计,贫家有贫家计,量入为出,则不至乏用矣。”

明人姚舜牧在《药言》中说“士、农、工、商各居一艺,士为贵,农次之,工商又次之。”清人张英《恒产琐言》有:“人家富贵两字,暂时之荣宠耳。所恃以长子孙者,毕竟是耕与读两字

——摘编自徐少锦《中国家训史》

材料二、晚清家训已经出现革新思想的变化,如左宗棠在给儿子孝威的信中说:“近来时事日坏,都由人才不佳。人才日少,由于专心做时下科名之学者多,留心本原之学者少……试看近时人才,有一从八股出身者否?八股愈做得入格,人才愈见庸下。”李鸿章在《示文儿》一信中说:“年来国事日非……受人凌辱之原因,莫外乎不谙世事,默守陈法,藏身于文字之间,而卑视工商。岂知世界文明,工商业较重于文字,窥各国之强盛,无独不然。”张之洞在《与子书》中说:“方今国事扰攘,外寇纷来,边境累失,腹地亦危。振兴之道,第一即在治国,治国之道不一,而练兵实为首端……因送汝东渡。当今既入此,应努力上进,尽得其奥,务必养成一军人资格。勿忘!勿忘!”梁启超给梁思成(建筑大师)的家信中说:“我替你们打算,到英国后折往瑞典、挪威一行,因北欧市容极严整有新意,必须一往……回头折入瑞士看些天然美,再入意大利,把文艺复兴时期的美彻底研究了解。”

——摘编自朱明勋《中国传统家训研究》

(1)根据材料一,概括古代家训内容的主要特点。并结合所学知识,分析其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述近代家训内容的变化。

8 . 【中外历史人物评说】

材料一 在蒙恬打败匈奴,拒敌千里之后,他带兵继续坚守边陲。蒙恬又根据“用险制塞”以城墙来制骑兵的战术,调动几十万军队和百姓筑长城,把战国时秦、赵、燕三国北边的防护城墙连接起来,并重新加以整修和加固。

同时,蒙恬沿黄河河套一带设置了44个县,统属九原郡。还建立了一套治理边防的行政机构。又于公元前211年,发遣三万多名罪犯到兆河、榆中一带垦殖。另外,蒙恬又派人马,从秦国都城咸阳到九原,修筑了宽阔的直道,克服了九原交通闭塞的困境。

材料二 太史公曰:吾适北边,自直道归,行观蒙恬所为秦筑长城亭障,堑山堙谷,通直道,固轻百姓力矣。夫秦之初灭诸侯,天下之心未定,痍伤者未瘳,而恬为名将,不以此时疆谏,振百姓之急,养老存孤,务修众庶之和,而阿意兴功,此其兄弟遇诛,不亦宜乎!何乃罪地脉哉?

——《史记》

(1)根据材料一,概括蒙恬为加强边防采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述司马迁对蒙恬的评价。

| A.分封制 |

| B.宗法制 |

| C.郡县制 |

| D.行省制 |

| A.对百日维新失败感到遗憾 | B.强调国民素养的重要性 |

| C.放弃资产阶级改良道路 | D.主张兴民权实行君主立宪 |