材料一 洪武初年,朱元璋下“徙民之令”,以调整全国人口,大量移民逐渐从湖南、湖北、江西等地迁徙至重庆。洪武二十年(1387),明政府又两度组织移民入渝垦田。重庆府《云阳县志》载:云阳县“邑分南北两岸,南岸之民,皆明洪武时奉敕由湖广府城使采者。大量外来移民使重庆府存在众多双籍地人士(祖籍地与居住地不一致)。明代四川省中进士的数量共1406人,重庆府占318人,其中重庆双籍地氏族中进士者有41人,占比为12.8%。丰都县的杨丑瑛科举入仕后在其家乡建平山书院,“使吾乡之秀与吾杨氏文子弟诵读其间”。清初湖广民众身次移民四川时,甚至称川人“半楚”“半潇湘”。

——摘编自黄梅《“湖广填四川”移民现象的历史考察》

材料二 1937年七七事变后,华北、沿海和长江中下游及珠江三角洲地区,大量政府官员、工人、学生、难民等纷纷赶往西南大后方。以重庆为例,八年抗战中,重庆人口由战前的47万,迅猛增加到战后的124万。工人是内迁人口中的重要群体。在1937年,重庆仅有工厂42个,全人8000余人。到1940年,重庆已形成了一支以兵工、机械、冶金、煤炭、纺织、化工等产业的工人群体,总人数近20万。“重庆主要商业市场,汇集于城区武库街、督邮街、及新街口等街道的两旁。热闹情况,较上海南京路有过无不及。但人口齐集重庆市区也给市政管理及市政建设带来诸多困难。

——摘编自唐润明《抗战时期重庆的人口变迁及影响》

(1)根据材料一并结合所学知识简析明朝时期重庆移民影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出抗战时期重庆移民相较于明初的新特点,并对其进行简要评价。

材料一 巴黎和会中国外交失败的消息传至国内,国人的爱国情绪空前地蔓延开来,受到新文化运动洗礼的青年学生情绪尤为激烈。5月4日下午,北京三千余名学生手持写有“拒绝和约签字”等内容的小旗,发表演说,沿途向群众散发传单。以游行示威为开端的罢课、罢市、罢工风潮席卷全国,蔚为壮观的五四爱国运动以中国代表拒签《凡尔赛和约》而宣告结束。

——摘编自李喜所、李来容《中国近代史:危局与变革》

材料二 在6月3日北京学生运动再掀高潮之际,上海的学、工、商界群起响应,成为五四运动由学生爱国运动普及为全民爱国运动的转折点。中国人民对政治发出了自己的声音,从而使政府再不能完全轻视社会民意的表达。

——摘编自张海鹏主编《近代中国通史》

(1)据材料一并结合所学知识,说明与辛亥革命相比,五四运动具有哪些新的历史特点。并分析新特点的成因。

(2)据材料二并结合所学知识,说明促使五四运动“转折”的历史事件;指出这一事件对中国民主革命进程的影响。

材料一 由于新旧民主革命的交替、革命道路的曲折,在20世纪上半叶的中国,不是出现一次革命高潮,两次革命高潮,确是三次革命高潮....它们是近代中国出现的政治革命高潮,都要求全局性的变革。它们的依次发生,在中国近代史上都是划时代的,反映了政治上、思想上新陈代谢的快速步骤。

材料二 毛泽东指出:敌我力量严酷较量及其消长的历程就是“腐朽的大的力量要让位给新生的小的力量,力量小的要变成大的,因为大多数人要求变。”......中国近代革命的过程就是中国人民“斗争、失败,再斗争、再失败,直至胜利”的过程。

——均摘编自陈旭麓《关于中国近代史线索的思考》

(1)据材料一并结合所学知识,指出“三次革命高潮”的名称。

(2)概括材料二的观点,结合材料二及所学知识对其进行论述。

材料一 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四时,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——《史记.陈丞相世家》

材料二 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

材料三 宰相之权,兵财之外,官人进贤,最其大者,而宋之相权,于此亦拙。

——吕邦耀《续宋宰辅编年录》

(1)据材料一概括宰相的基本职能,并指出秦代中央官制的名称。(2)据材料二概括指出唐初宰相制的弊端及其成因。唐太宗对宰相制进行了怎样的改进?

(3)据材料三指出北宋为分割宰相权力,分别设哪两个机构专掌军政和财政?由此概括中国古代君权和宰相权力变化的趋势。

材料一:今日看来西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二:后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的……行政区划,却……为后世历代所遵奉……(西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

(1)材料一中的“地方分权体制”指的是什么制度?结合所学知识,指出秦朝为实现君主“独制”而推行的地方行政体制及其积极作用。

(2)据材料二,结合所学知识,指出刘邦采用的“混合体”是什么?此种“混合体”给西汉带来了什么问题?汉景帝和汉武帝分别采取什么措施来解决?

(3)综合上述材料,结合所学知识,指出中国古代地方行政制度建设的出发点。

材料 明代一条鞭法推行全国之前的一系列赋役改革,经历了长达一个半世纪的时间,虽然名称不一,但无一例外地都把折银征收作为最主要的一项改革内容。一条鞭法是这一系列赋役改革的延续和总结。由此白银货币化向全国各地铺开,标志晚明中国出现了传统社会向近代社会的转型和全球化的参与,是中国社会转型、近代开启的重要标志之一。农民从纳粮当差到纳银不当差,实际上就是从身份到契约的发展过程。农民与土地就此开始分离,开始了非农民化的过程。这样的过程最终导致了劳动力市场形成,商帮兴起,也就是今天我们所说的市场化进程。实际上这个过程就是农业走向商业化的过程,一个农业经济走向商品货币经济发展的商业化过程。晚明时期市镇发展非常迅速,远远超过了宋元时代。

——摘编自万明《明代中国白银货币化研究:中国早期近代化历史进程新论》

(1)据材料从两个角度概括明代白银货币化的历程。

(2)据材料并结合所学知识,说明明代白银——赋役货币化的意义。

材料一 汉代统治者吸取秦“急法不救”而国家速亡的教训,推行了一系列的赦免措施,逐渐形成了一套比较完整的赦免体系。汉代赦免权取决于皇帝一人,即使已经被赦免,事后皇帝又可以各种理由废除赦免。同时王公贵族拥有赦免的特权,高级官吏也享有一定的免罪权,赦免的时间主要集中在正月到六月,如明帝中元二年,因“方春戒节,人以耕桑”颁布赦令,允许“天下亡命殊死以下,听得赎论”。对特殊群体,统治者也给予一定的照顾,“男子八十以上、十岁以下,及妇人从坐者,自非不道,诏所名捕,皆不得系。

——摘编自孙雪《儒学与汉代赦免制度研究》

材料二 唐代赦免制序的设计相对其它朝代更加成熟。统治者吸取了以前朝代赦免制度的精华,并把赦免作为一项法律制度固定下来,还为之设定特定的仪式。对于赦免之人不仅允许罪犯自新,而且在书中要求相关有司不得对其进行刁难。唐代赦免制度中宽宥仁慈的民本思想以及与之合法化的表现形式,同现在构建以人为本的和谐社会理念殊途同归。

——摘编自刘艳丽《唐代赦免制度研究》

(1)据材料一并结合所学知识,概括汉代赦免制度实行的原因及特点。

(2)据材料并结合所学知识,指出唐代赦免制度成熟的表现,结合所学简要评价中国古代的赦免制度。

材料 19世纪70年代,明治政府制定了一系列官员考核和任用制度。1882年3月,伊藤博文受日本政府派遣,率领“宪法考察团”赴欧洲考察宪政状况与官制。1893年,明治政府颁布《文官任用令》和《文官考试规则》,强调文官任用必须以考试合格为前提。后来,日本政府又颁布《文官分限令》和《文官惩戒令》,前者从法律上保证了文官的相关权利,而后者规定了对文官犯错的惩罚办法。在《文官任用令》等公布实施后,平民在政府官员中的人数和所占比例不断上升。他们依靠自己的勤奋努力、实际能力与学问进入政府担任官职,成为具有社会责任感的官员。中华民国北京政府模仿日本文官制度实行了官制改革,其官制把文官分为特任、简任、荐任、委任等类别,其中特任、简任为高等文官,这与日本的亲任、敕任文官很相似。

——以上材料均摘编自姚春海《日本近代文官制度的建立及其启示》

(1)根据材料概括日本近代文官制度建立的特点。

(2)根据材料结合所学知识,简析日本近代文官制度建立的影响。

材料一 自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚,其势不得不变。于是先从在下者(平民)起……此已开后世布衣将相之例……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主(最高统治者仍由王族世袭)也。

汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天下之变局,至是始定。

——赵翼《廿二史札记》

材料二 (明朝)大学士叶向高,言:“我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之执掌,终以取祸。臣备员六年,百凡皆奉圣断毫不敢欺负。部务尽听主者毫不敢与闻。

——《明神宗实录》

材料三 光荣革命后的一段时间里,国王仍能独立行使行政权。……此时的君主立宪政体仍显粗糙。(汉诺威王朝)乔治一世和乔治二世来自德意志,不谙英国事务,很少出席内阁会议。时间一长,国王不出席内阁会议便也成了惯例。而且从1714年之后,……事实上放弃了对行政权的控制。这样内阁会议先就大事作出决定,然后提交国王认可。如此,一个对议会负责的内阁政府形成了。

——《历史教学研究与资源》

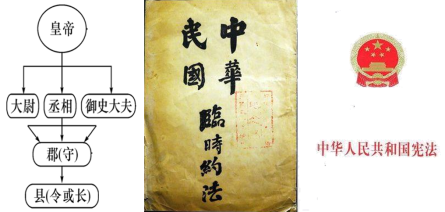

材料四 观察下面三幅图

(1)分析材料一,说明“天下之变局”是指什么。结合所学知识,概括由西周至秦汉国家政治体制发生的变化。

(2)据材料二、三,比较明朝内阁与英国内阁的不同之处。

(3)根据材料四指出每一幅图反映了当时中国何种政治制度,并归纳中国政治发展的趋势。

材料一 《淮南子》对孔子形象有相当程度的转化和建构,主要有三种倾向:褒扬孔子、批评孔子和改造孔子。褒扬的较多,批评的较少,改造的目的则是将孔子塑造成为道家的代言人。《淮南子》的孔子形象,既是时代发展的产物,也同西汉初期社会思潮有密切联系。通过对比《淮南子》与先秦诸子的孔子形象,发现他们有同有异,其中展示了学术思想从百家争鸣到融合会通的趋势。

——摘编自秦晓《转化与建构:<淮南子>中的孔子形象》

材料二 《史纪》共一百三十篇,其中世家三十篇。可立为世家者,皆是能够辅助君主之臣。孔子尝于鲁国出仕,但未为周臣,然其匡正乱世之心,天下乱臣贼子惧焉,当属辅弼股肱之臣。置孔子于世家,在其整理旧籍,使后世学者能有所宗。自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣。天下君主至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉;孔子布衣,然其世系井然,至汉尤存,传十余世,代有贤哲,故为世家。

——摘编自潘铭基《论司马迁对孔子生平之考证》

(1)据材料一,指出学术思想的变化趋势,并结合所学知识,说明“将孔子塑造成为道家的代言人”的理由。

(2)据材料二,概括司马迁将孔子列为“世家”的依据,并结合所学知识,指出汉代“圣化”孔子的主要原因。

(3)综合上述材料,指出影响孔子形象的主要因素。