材料一 15世纪末,随着哥伦布发现美洲新大陆,欧美之间开辟了新航线。当时欧亚两洲的商贸发达,但对于西欧、北欧的国家来说,亚洲无疑是千里之遥,而美洲、非洲则近得多。于是,葡萄牙、西班牙、英国、法国等开始殖民扩张,他们在美洲创建种植园,开发金银矿,由于需要大量廉价的劳动力,在利润的驱使下,殖民者将贪婪的目光投向未开化的非洲大陆。这一时期,国际人口迁移的目的地主要是尚待开发的“处女地”,随着商贸的扩大,欧洲国家资本积累的需要,全球国际性的人口迁移进入高潮期。两次世界大战阻滞了正常的国际人口迁移,然而战争一结束,国际人口迁移又进入了一个新的历史时期。第二次世界大战后欧洲重新划定国家边界,使东欧各国都有人口互相迁入迁出;在取得独立的非洲国家,原来的殖民者被迫遣返人口回国。美洲对劳动力的需求减少,大批欧洲人从殖民地返回故里,欧洲战后较快的经济发展,减轻了人口压力,使人口迁出也日益减少。美国仍是主要的人口迁入地,但欧洲移民减少,拉丁美洲成为迁入地的主要来源地。20世纪70年代后,亚洲移民人数超过了欧洲。

——摘编自王蓉蓉《近代与现代全球国际人口迁移的变化特点》

材料二 在当今世界,国际移民在国家、地区以及全球事务中扮演着重要角色。在许多发展中国家,较之由发达国家提供的官方援助,移民寄回家的资金成为更加重要的收入来源,同时,他们重返故土时还带回了新的技术、经验和人脉。在某些国家,很多经济领域以及公共服务行业对移民劳动力的依赖程度已经相当高。据世界银行统计,全世界的汇款从1995年的1020亿美元增至2005年的约2320亿美元,增加了一倍以上。往发展中国家的数额在全球汇款中所占的比例也有所增加,从1995年的57%(580亿美元)增至2005年的72%(1670亿美元)。根据教育部《2009中国教育统计年鉴》的统计,从1978年到2008年底,中国各类出国留学人员总数达139.15万人,留学回国人员总数为38.91万人。据国际移民组织2001年的保守估计,全世界1.5亿国际移民中,大约有4000万属于非法移民。

——摘编自杨恕《人口迁移:全球化进程中的"双刃剑,》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15~16世纪世界人口迁移的基本趋势,并说明相比于前者,两次世界大战后世界人口迁移的变化。(2)根据材料二并结合所学知识,简析全球化进程中人口迁移的影响。

材料一 伴随着朝鲜战场烽烟四起,成吉思汗的好战形象重新在美国人脑海中浮起,中国被视为莫斯科的“傀儡”和忘恩负义的“侵略者”。中国在美形象也进入了一个新历史时期。

——王立新《试论美国人中国观的演变(18世纪~1950年)》

材料二 《人民日报》对美报道语态所占比例对比统计

| 1960年 | 1975年 | 1985年 | |

| 积极报道 | 0(0%) | 2(2%) | 51(14%) |

| 消极报道 | 323(95%) | 81(87%) | 88(24%) |

| 中性报道 | 16(50%) | 10(11%) | 224(62%) |

请回答:

(1)据材料一指出这一时期美国人的中国观,并结合所学简述其形成的历史背景。

(2)据材料二指出中国媒体对美国形象的塑造发生了怎样的变化?并结合所学分析,促成这种变化的原因有哪些?

材料一 全国国营厂矿的职工的直接工资,1952年比1949年年平均增加37%左右。同期,全国农村消费品购买力显著增加,具体情况统计如下表

全国农村消费品购买力变化统计表

| 年份 | 农村消费品零售额(亿元) | 消费品购买力(元/人) |

| 1949 | 77.9 | 17.24 |

| 1952 | 137.1 | 27.87 |

——上海财大课题组《中国经济发展史:19492005(上)》

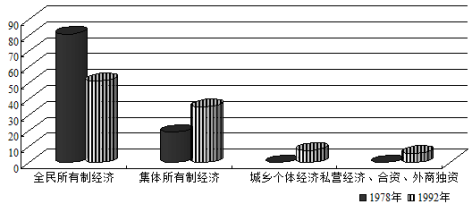

材料二 1978年与1992年我国国民经济成分比较柱状图(%)

注:全民所有制与集体所有制为公有制经济;城乡个体经济与私营经济、合资、外商独资为私有制经济。

——据《中国工业经济统计年鉴1998年》绘制

(1)根据材料一并结合所学知识,分析出现1952年经济状况的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出1978、1992年我国国民经济发展的基本趋势。

材料一 纵观中国历史发展,乡绅阶层处于国家与乡村社会之间,扮演着独特的社会角色,成为国家与乡村社会关系的调节器。乡绅阶层利用宗法家族伦理制度规约着乡村社会秩序。在中国古代,“国权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理。”如果说“皇权不下县”为“乡绅之治”提供了地域空间,那么“熟人社会”则为“乡绅之治”奠定了组织基础。“熟人社会”有利于有名望的乡绅利用其声望、学识树立权威,从而为治理乡村提供了方便。乡绅既是村民,又是乡村治理的参与者,其在国家和乡村之间扮演着平衡者的角色,是国家权力体系与社会宗法制度相互联系的中枢,是乡村社会的建设者和自觉塑造乡村风俗和承担维持社会治安责任的管理者……乡绅之治开创了基层治理的模式,既降低了社会治理的成本,又创造了社会财富。乡绅受儒家文化浸润,大都自觉地肩负造福家乡的使命,承担完善、建设乡村和振兴、繁荣宗族的责任。

——摘编自秦德君、毛光霞《中国古代“乡绅之治”:治理逻辑与现代意蕴》

材料二 清末新政的举措广泛而多重,初与乡村社会有关的是设立新式警察和学校,当然最为重要的还是光绪三十四年(1908年)颁布的《城镇乡地方自治章程》。该章程规定,城镇设议事会与董事会,乡设议事会与乡董。“城镇乡议事会议员,由本城镇乡选民互选认之议事会。”“议事会设议长一名,副议长一名,均由议员用无名单记法互选。”各乡还设“乡董一名,乡佐一名,以本乡选民,由该乡议事会选举,呈请该管地方官核准任用”。此外,该章程对于自治经费亦有详细的规定,在章程颁布后,许多州县据此划定了城、镇、乡自治区域。有学者统计,到1911年时,各省1 000多个县相继成立了城议事会、董事会。许多地方选举产生了镇、乡议事会、镇董事会和乡董、乡佐。

——摘编自王科《试论晚清以来乡村治理方式的新变动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代乡绅之治的特点及其主要意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析晚清以来中国乡村治理的新变化及其原因。

材料一 一个重要的进步是1912年宣告几千年帝制终结的中华民国建立。这是一次搬用西方共和制度的勇敢的试验。它埋葬了君主制度,普及了民主观念,而它的迅速失败又引发了对搬运西方民主的反思和对中国民主化道路的新的探索。

——徐宗勉等《近代中国对民主的追求》

材料二 1912~1920年间中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比重较大的行业,一般的发展速度在12%~13%之间。这个增长率比之初步发展时期,并不更高,大战时期“黄金时代”之说,更多是指利润优厚,非必指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》

(1)依据材料一并结合所学知识,请举例说明材料一中“中华民国建立”是“一次搬用西方共和制度的勇敢试验”。

(2)依据材料二并结合所学知识,概述民国初期民族工业发展的状况。

材料一 秦始皇专注于政治运行机制建设,把最高领导人冠以皇帝称谓,建立了三公九卿的官僚制度,创设了郡县式的管理模式。秦代建立的行政、军事、监察、运行机制是具有中国特色的三权分立制衡管理机制。

——摘编自《中国政治文明运行机制路径与选择》

材料二 唐朝在政治运行机制的继承与创新方面做的比较好,通过制度变化,使政务运行更加合理,唐代的中央政治制度在牵制管理的基础上形成了严密的体系。

——摘编自《中国政治文明运行机制路径与选择》

材料三 “中国疆土辽阔,民族冗杂,文化深厚,实行中央集权制有其必然性。”中国历史表明,中央集权制的一个好处是避免内战。中国历史上,凡是中央集权有力的,就是国泰民安,凡是朝廷羸弱,必是内乱不断。宋以后就不再打内战。近代以来,中国的中央集权制在1911年辛亥革命后被废除。结果是,从1912年到1925年孙中山去世的13年间,其间有14省宣布独立,根据统计,大小战争约有四百多场。毛泽东打倒蒋介石,让中国38年战乱之后重归中央集权。新中国成立63年来,我们没打过一次内战,历史证明,只要丢了中央集权,立刻就进入纷争的内战状态。

——摘编自《中国政治文明运行机制路径与选择》

请回答:

(1)据材料一,概括指出秦始皇在制度建设上有哪些举措?结合秦朝中央官制,你如何理解它是“具有中国特色的三权分立制衡管理机制”?

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐朝变化了哪些制度使政务运行更加合理?

(3)结合材料三,说一说专制主义中央集权制度的积极作用。

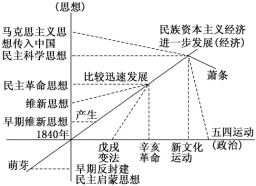

阅读上图材料,提取两项有关中国资本主义发展及影响的信息,并结合所学知识予以说明

材料一 美国1894年成为世界GDP的首强,有资格进行国际规则游戏了。……美国开始积极介入东方事务,它占领了菲律宾以至西太平洋,并开始实行门户开放政策。但美国是个经济大国,同时又是个军事小国,所以美国进入中国的政策视野并成为可以依赖的国际力量,从国际关系政策角度来讲还是在这个之后。

——金灿荣等《中国人是怎样看美国的—一个历史的考察》

材料二 (1931年)是年秋期间,胡佛先生全神贯注于全国所依赖,筹划大规模建设计划之重任,在此情形之下,以应付世界面对新危机之时间与精力,所余自属有限,素报不受他国干涉之自由观念者,择于此时,已计划东三省事件之爆发实为适得其时。

----—亨利·L·史汀生《远东之危机》

材料三 1941年1月,美国《租借法案》出台,这样,罗斯福在对外援助方面就拥有了广泛的权力。……根据美方统计,战时美国对华贷款为6.9亿美元,按《租借法》给予的军事援助为8.257亿美元。美国的军事援助主要用于陈纳德指挥的美国陆军第14航空队和史迪威主持的培训和装备30多个中国陆军师。即为了联合作战,打击日本侵略军。

——薛磊《抗日战争时期的中美关系》

材料四 从长远来说,如果没有这个拥有七亿多人民的国家出力量,要建立稳定的持久的国际秩序是不可设想的……美国的政府不大可能对中国的行为产生多少影响,更不用说对它的思想观点了。但是,我们采取力所能及的步骤来改善同北京的实际关系,这肯定是对我们有益的,同时也有利于亚洲和世界的和平与稳定。

——美国总统尼克松向国会提交的外交政策报告(1970年2月)

(1)根据材料一结合所学知识,分析当时美国的对华政策的内容及成因

(2)根据材料二和材料三,指出美国对华政策在三四十年代有什么变化并分析其变化的原因。

(3)综合以上材料,我们可以看到美国对华政策的制定受哪些因素的影响?

历史图表、图片、数据等包含着政治、经济、社会文化等多种信息。

| 时间 | 人口数 |

| 战国末年 | 估计2000万人 |

| 西汉元始二年(西汉末) | 5959万人 |

| 三国(魏、蜀、吴) | 共767万人 |

| 晋太康元年(280年) | 1616万人 |

| 隋开皇年间(隋初) | 约4450万人 |

| 唐玄宗开元二十八年(740年) | 4844万人 |

| 唐玄宗天宝14年(755年) | 全国有户891.4709万,总人口5291.9万人 |

| 唐代宗广德2年(764年) | 全国有户293.3125万,总人口1690万人 |

| 宋、金、西夏、大理及其它少数民族(13世纪初) | 合计已超过1.2亿人 |

| 元世祖至元二十七年(1290年) | 5883万人 |

| 明洪武二十六年(1393年) | 6054万人 |

| 清顺治八年(1651年) | 1063万人 |

| 乾隆六年(1741年) | 14341万人 |

| 乾隆五十五年(1790年) | 30148万人 |

| 道光十四年(1834年) | 40100万人 |

仔细阅读和观察表中不同时期人口变化的数据,提取两项有关中国古代社会历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。