材料一:18世纪中叶,英国法学家布莱克斯通在一场演讲里强调,把懂得法律的价值和知识视为有教养的一种标准或绅士的一种风采。在北美大陆,通过独立战争前的政治辩论和独立战争期间的思想传播,欧洲思想中的自由与法治的理论转化成了北美民众普遍的思想意识。布莱克斯通的著作被殖民地奉为“法学必读之书”。潘恩在《常识》中提道:“在专制政府中,国王便是法律,在自由国家中法律便应该成为国王。”这本小册子迅速在北美的居民和军队中广为传阅。

——摘编自仙慧丽《西方法治生成路径的探析》

材料二:20世纪以来,西方国家议会作为立法机关的地位实际下降了,政府在很大程度上支配着立法。为应对此变化,当代西方国家议会趋于在统一掌握立法最终审议权和控制权的前提下,广泛采用各种更灵活的立法形式,且越来越重视其民主监督功能的发挥,以期一方面强化政府立法的民主保障,加强对政府立法的监督和控制;另一方面改革和完善议会制度,以实质性地强化其立法审议和立法监督能力。美国70年代国会改革,通过立法加强国会对战争权力和预算的控制,加强对行政机构的监督等。

——摘编自王保民《西方国家议会立法改革趋势之探析——兼论政府在立法中的功能角色》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括法律书籍在北美殖民地流传的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪西方国家立法建设的特点。

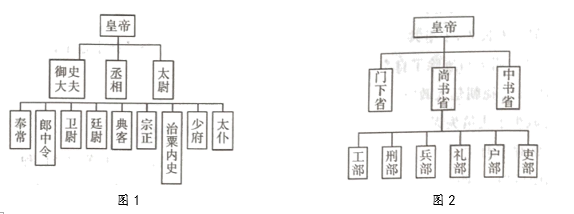

制度创新是人类社会发展进步的一个重要表现,中国古代政治制度的传承与创新蕴涵中国智慧。阅读下列有关我国古代政治制度的材料,结合所学知识,回答问题。

(1)指出图1、图2、图3、图4,分别对应的中央行政管理制度名称是什么?分析图2制度有何创新之处?

(2)结合上述材料分析中国古代中央政治制度变化有何趋势?谈谈你对制度创新的认识?

材料一

上图为1970年西安市南郊出土的“怀集庸调”银饼。银饼正面刻有铭文:“怀集县开十(注:开元十年)庸调银拾两,专当官令王文乐、典陈友、匠高童”,银饼上的“怀集”是地名,唐时属岭南道广州。“怀集”银饼左下面有一圆形补疤,上缴国库前银饼必须验明成色和重量,据考证,该“补疤”是缴税或入库前校订重量后发现不足补加。

——摘编自《中外历史纲要(上)》等资料

材料二 中国古代赋税制度以土地制度为基础,随土地制度的变化而变化。西汉实行编户制度,作为征收赋税、征发徭役的依据,农民从此向封建国家承担田租、算赋和口赋、徭役、兵役,标志着我国封建社会完整的赋税徭役制度正式形成。隋朝及唐朝前期的租庸调制则是封建社会前期税收制度的集成和创新。唐中期以后采用了“两税法”,以财产和土地为征收的准则,统一了税收制度。宋朝时期,王安石构建的“方田均税法”,反映了公平税负的思想。明中期直至清初实行“一条鞭法”,把过去的所有征收项目合并起来征收,化繁为简,从实物税向货币税转变。到清雍正年间,实行地丁合一政策。

——金玉佳《中国封建社会的赋税制度》

(1)材料一中的“银饼”对于研究中国古代赋役制度有怎样的价值?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代赋税制度的演变趋势,并分析其意义。

材料一 工业革命推动的平面纸样的发明使服装制作技术大幅度提高。纺织业的发达显得手工制作衣服非常麻烦,从19 世纪上半期开始,欧美等国的发明家开始发明相关的机器。经历过一次次失败的经验教训,美国人艾萨克·梅里特·辛格发明了锁式缝纫机,并申请了专利,缝纫机被大量生产。缝纫机从数量方面推动了服饰的普及化,化学染料的发现则从色彩入手推进服饰走向世俗化。中产阶级主导的思想观念促使英国民众的审美观发生了根本的变化,“人们不再热衷于巴洛克、洛可可式的精巧与富丽,而是随着工业机械和工业产品的外形和功能开始崇尚率直、简洁、大方和整体感”,英国民众的服饰变得越来越简单。

材料二 随着社会的进步,男装的西服三件套越来越多地受到资产阶级企业家和一般市民的欢迎,成为工作与外出的便装。从国家议员到市场推销员的男士,无不例外穿着西服套装,单从外表上来看确实很难分清身份,只不过质量不同。随着二手服饰贸易的繁荣,就连工人阶级也有一套看起来体面的西服。随着社会风气越来越开放与运动的普及,各个阶层的妇女逐渐适应女裤这一装束……下身体积变小的衬裙避免了走进壁炉时硕大的裙子会不小心碰到火苗而发生意外情况,减少了维多利亚时期英国人的死亡率。

——摘编自顾萌,宋严萍《维多利亚时期英国服饰平民化趋势和原因的分析》

(1)据材料一,指出维多利亚时期英国服饰变化的趋势,并结合所学知识分析这种趋势出现的原因。(2)据材料二,并结合所学知识,说明维多利亚时期的服饰变化给英国造成的影响。

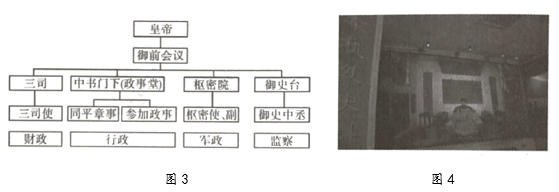

材料一 长时间段英荷美德四国一次能源消费结构趋势图

注:(1)各图案代表的能源种类以美国为准,即1为柴薪和木炭,2为水力和风力,3为煤炭,4为石油,5为天然气;(2)为便于统计,美国的风力和水力一类只包括水电部分;(3)相关数据按照1QuadrillionBTU=1055PJ的标准折算。

——摘编自裴广强《近代以来西方主要国家能源转型的历程考察——以英荷美德四国为中心》

材料二 一战前,石油主要是用来提炼煤油,其战略价值还未彻底开发出来。这一时期美国政府还未形成正式的、规范的石油外交政策,其海外石油扩张的主体是标准石油公司,主要目标是争夺海外的石油市场。一战期间,美国政府为盟友提供了80%的石油,并开始采取更为积极的石油政策。一战后,出于对石油资源枯竭的担心,美国石油公司积极寻找并控制海外石油生产地,并寻求美国政府的帮助。1917年,威尔逊政府成立了一个由各大石油公司组成的石油战争服务委员会,该委员会的主要任务是协调国内石油生产,确保石油供应,满足盟国的石油需求。这是石油公司们第一次明确地与美国政府合作。从此美国政府石油政策的重点由反垄断转变为相互合作,石油公司成为了美国政府进行石油外交的代表和助手。美国政府高举“门户开放”政策,积极引导、鼓励石油公司向海外进军,并为其提供外交支持。此后,控制石油、确保石油供应成为了美国外交政策的基石之一。

——摘编自贾少林《二战时期美国对拉丁美洲的石油外交政策》

(1)根据材料一,分析近代以来英、荷、美、德四国能源消费结构的变化,并结合所学知识,简析变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述20世纪上半叶美国政府石油政策的转变。

材料一 11世纪末以降,西欧的教育发生了大的变化。随着欧洲社会经济的发展,尤其是城市的兴起,市民生活的活跃,社会对法律、医学等专门人才的需要量大增。为了满足这些对专业知识、技能学习训练的需要,中世纪大学逐渐发展起来。其中著名的有意大利的博洛尼亚大学,法国的巴黎大学,英国的牛津大学和剑桥大学。

——整编自朱寰主编《世界古代史)

材料二 英国传统大学和非传统大学之比较

| 传统大学 | 非传统大学 | |

| 咸立时间 | 13一16世纪 | 19世记以后 |

| 办学者 | 教会 | 政府。私人捐助 |

| 办学宗旨 | 实施精英教育 | 开展普通教育与专业教育,满足工业发展需要 |

| 课程设置 | 古典人文课程、基础理论课程 | 专业技术应用课程,职业技术课程 |

| 人才培养 | 神职人员、政府官员、社会精英 | 各行各业专业及技术人员 |

| 学生来源 | 皇室、贵族及富家子弟 | 中产阶级和普通百姓子弟 |

| 教师成分 | 神职人员 | 专业教师 |

——整编自徐继宁《英国传统大学和工业关系发展研究》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,归纳西欧中世纪大学兴起的原因。(2)根据材料二,概括19世纪以后英国大学教育发展的趋势并分析其对社会发展的影响。

材料一 中国古代为了巩固政权的基础,发展农业经济,尤其重视县以下的基层组织建设。夏商时期,出现了乡里制度的萌芽。战国时期,随着以郡统县的“郡县制”在各国的推行,乡里行政组织渐成雏形,成为基层组织。汉承秦制,县以下基层组织为乡、里,既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。还于每十里处设亭,是专门从事“求捕盗贼”的警察性组织,另设游徼,掌捕盗贼。唐朝,基层组织已有城乡之分,农村以村为单位,城邑以坊为单位,乡有乡长,里有里正,村有村正,官方控制与统治不断增强,乡和里的功能逐步弱化。从王安石变法开始,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官制从乡镇退缩到县一级。明代城中称坊,近城称厢,乡村称里。凡一百一十户为一里,设里长,里下为甲,设甲首一人。清代基层组织在明里甲的基础上,创设了保甲。地方基层组织以十户为牌,设牌头;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长。保甲对乡里的控制更加严密。

——摘编自张晋藩《中国古代乡村基层治理经验》

材料二 近代以来,西方各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理。美国建国后,基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位,承担着除司法之外的所有公共服务功能。法国大革命后,形成了以自治市镇为基层单位的制度,每个市镇的市长和市议会都由普选产生,市长同时对中央政府和本地选民负责。英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。随着城市人口激增,失业、贫困等社会问题使传统的社会救济出现变化,把城市分成若干小区,每个小区组织志愿者,负责救济的分配,并协调慈善团体和救济机构的工作,社区组织开始形成。

——摘编自人教版《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层治理变革的基本趋势及其积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国古代与近代西方基层治理的不同,并说明近代西方国家基层治理发展的原因。

材料一 经历过太平天国运动之后,针对士绅在地方影响力扩张的结局,清廷采取了相应的举措。湖北武昌府知府李有棻在武昌举办保甲总局时,将原来游离于保甲制度之外的士绅纳入重建的保甲体制之内,使之“职役化”,除履行维护地方治安的主要职能外,还承担兴办桑麻、水利、族学等地方事务。受湖湘理学浸润的湖南士绅具有强烈的道德感和关心乡土社会秩序的情怀,使得湖南士绅群体在中国社会仍是一股维护传

一摘编自陈锋等主编《明清经济发展与社会变迁》

材料二 20世纪初,随着那些能适应社会变化的士绅向城市的流动和新式知识分子在城市的滞留,一向把持基层政权的士绅阶层失去了基本的力量补充。一些对西学难以适应、抱残守缺的士绅,一旦将他们的无能、迂腐和堕落暴露在乡民面前,其树立起来的表率榜样形象就会顷刻间土崩瓦解。传统时代基于文化、身份之差而形成的乡民对于士绅的敬畏,蜕变为基于权力压榨而形成的对“劣绅”集团的社会性忿恨。农村矛盾的激化普遍以“绅民冲突”为内容展开。辛亥革命后,随着近现代化理念在政治制度层面日益渗入,士绅阶层开始分化转型。“五四”时期,士绅阶层作为封建专制主义代表被推上了历史审判台,遭到了以鲁迅为代表的作家群的强烈批判。大革命时期对地方土豪劣绅的惩治,席卷南方各省。

——摘编自李涛《士绅阶层衰落化过程中的乡村政治》

(1)根据材料一并结合所学,说明清政府对待士绅阶层的策略。(2)根据材料二并结合所学,概括近代士绅阶层历史地位的演变趋势并分析其原因。

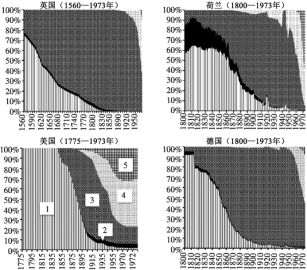

材料 图1、图2分别为1500~1900年欧洲和印度的GDP总量和人均GDP。人均GDP是衡量生产率的标准,也是生活水平的指标。

——摘编自【英】安格斯·麦迪逊《世界经济统计学》

(1)选择恰当的时间尺度对图1中1500~1900年欧洲和印度CDP的总量对比进行阶段划分,并说明理由。

(2)指出图2所反映的1500~1900年间欧洲和印度人均CDP变化的总体趋势,并分析原因。

材料— 1952年,毛泽东首次出京就到黄河视察,并发出“要把黄河的事情办好”的伟大号召。周恩来对“黄河的事情”亲自挂帅,多次主持会议研究治理黄河的重大问题。根据黄河自身的特点和新中国成立初期经济社会发展的要求,黄河水利委员会在中共中央治黄方针的指导下,提出了“兴利除害,分步治理”的治黄指导思想。从1950年春开始,黄河水利委员会和人民政府组织开展了治理黄河的两个阶段工作,有目的、有步骤地对黄河流域进行从治标到治本的综合治理,遏制了黄河水患。1954年3月,黄河下游春季修堤工程全面开工。河南、山东两省各工段上堤的民工共计五万多人,许多包工队都重新整顿劳动组织,并积极改进工具,推行先进工作法,使工程质量和工作效率都有所提高。1954年黄河顺利地度过了八次大汛,此后黄河水利委员会在此基础上编制了黄河流域规划,开启了全面的治本工作。

——据郭书林、王瑞芳《从治标到治本:新中国成立初期的黄河治理》整理

材料二 中共十一届三中全会以来,黄河治理开发得到进一步加强。邓小平、陈云等非常关心黄河的治理开发以及水资源利用等问题。1979年7月下旬,邓小平到山东视察。他得知青岛缺水,指挥实施“引黄济青”工程。1989年11月,“引黄济青”工程竣工,青岛市用水问题基本得到解决。1984年,全国人大常委会通过《中华人民共和国水污染防治法》,解决环境保护、污染防治等重大环境问题进入了法制化轨道。1988年,第一部《黄河水资源保护规划》编制完成,为黄河水资源保护工作提供有力的科学依据。20世纪末21世纪初,黄河断流以及黄河受纳的污染物量已超出自身水环境的承载能力,水污染加剧、生态环境失衡等问题带来的严重后果日益凸显。为此,相关部门从1999年开始对黄河水量进行统一调度。2000年,黄河小浪底枢纽一期工程开始发挥调蓄作用。至2012年,黄河流域的水质总体恶化趋势初步得到遏制,水资源生态保护和修复工作不断深入,其中重要生态敏感地区生态环境恶化的趋势也得到有效控制,黄河断流也未再出现。

——摘编自陈建波《新中国黄河治理的成就及启示》

(1)据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期治理黄河的特点。(2)据材料二并结合所学知识,指出改革开放后治理黄河的新变化及意义。