材料一 清朝的户籍管理制度发生过诸多变化。顺治年间实行编审制,各地方政府向中央呈报带有纳粮户的人丁、丁银、田赋等内容的《编审册》。康熙二十五年(1686年),清廷以户籍编审期限太宽,胥役得以任意作弊,将户籍编审期限定为一年岁底造报。康熙五十一年(1712年)又廷议改为“五岁一编审”。乾隆三十七年(1772年)又以“五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政”为由“停编审造册”。编审造册虽停,但人口统计并未停止。自乾隆五年(1740年)开始,各地方政府需要呈报“民数”“以验盛世闾阎繁富之征”。相较于统计严格、详实的编审制,各地上报的“民数”大致只包括人口数量、性别等数据,但覆盖范围却扩大到“内地十八省”的男女老少全部人口。

——摘编自赵尔巽《清史稿·食货志》

材料二 1787年通过的美国宪法第1条第2款有如下规定:众议员名额和直接税税额,在本联邦可包括的各州中,按照各自人口比例进行分配。各州人口数,按自由人总数加上所有其他人口的五分之三予以确定。自由人总数包括必须服一定年限劳役的人,但不包括未被征税的印第安人。人口的实际统计在合众国国会第一次会议后三年内和此后每十年内,依法律规定的方式进行。

——摘编自《美利坚合众国宪法》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清前中期户籍管理制度发生的变化,并分析其原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出清朝前期的编审制和美国1787年人口统计制度的不同,并分析原因。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在自然经济的条件下,人口和耕地是首位的生产资源,直接关系着一个社会的盛衰,所以,历代的封建统治者都十分重视。秦始皇统一中国以后,实行了“户籍相伍”制度,在农民的户籍中增加了年纪和土地占有状况。由于西晋末年的腐败政治和内战,以及十六国的北方混乱,引起北方人民大量流亡江南,到达长江流域的总数不少于70万人,滞留山东境内的达20万人。北方农民的南下,带来了比较先进的生产工具和生产技术,促使了南方农业生产水平的提高,南方的人口亦有较大增加。明洪武二十六年(1393年),便出现了天下田无荒弃的现象,按“黄册”登记的户口,户达16 052 860,口达60545 812,每户平均3. 77口。康熙五十年时宣布“滋生人丁,永不加赋”,不存在像前朝那样隐漏户口的情况。

——摘编自叶瑞汶《中国历代人口和耕地走势的分析》

材料二:

说明:隋612年的数据是偏走的,在20多年里耕地增长了36.5亿亩,这个增长速度是不可靠的。春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三个时期因为处于国家战乱分裂时期,资料记载很少,没有找到比较准确的数字,所以在图表上没有计入。

——摘编自梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代人口数量与耕地面积变化的特征,并说明促使这些特征形成的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一历史时期,就“人口、耕地与社会生活”展开论述。

| 表:公元1-2001年中国和西欧的双边比较 | |||

| 年代 | 人口(百万) | 人均国内生产总值(1990年美元)│ | 国内生产总值(10亿1990年国际元)** |

| 中国/西欧* | 中国/西欧 | 中国/西欧 | |

| 1 | 59.6/24.7 | 450/450 | 26.8/11.1 |

| 1000 | 59.0/25.4 | 450/400 | 26.6/10.2 |

| 1300 | 100.0/58.4 | 600/593 | 60/34.6 |

| 1400 | 72.0/41.5 | 600/676 | 43.228.1 |

| 1500 | 103.0/57.3 | 600/771 | 61.8/44.2 |

| 1820 | 381.0/133.0 | 600/1204 | 228.6/160.1 |

| 1913 | 437.1/261.0 | 552/3458 | 241.3/902.3 |

| 1950 | 546.8/304.9 | 439/4579 | 239.9/1396.2 |

| 2001 | 1275.4/392.1 | 3583/19256 | 4569.,8/7550.3 |

| *:西欧包括:奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、瑞典、 瑞士、英国12国。 **:“国际元”是多边购买力平价比较中将不同国家货币转换为统一货币的方法。 资料来源:安格斯.麦迪还:《世界经济千年统计》,北京大学出版社,2009年版,第256页。 | |||

——摘编自高德步《中外经济局史》(第二版)

请从表中任意提取两组及以上数据(注:“59.6/24.7”为一组数据),指出其反映的历史发展趋势,并对其进行解释。(要求:中外对比,观点明确,史论结合)

材料一 据美国社会学家Massey的统计,1846—1924年间,总共有4800万移民离开欧洲,约为欧洲1900年总人口的12%,其中英国向外移民占1900年英国人口的41%,其它欧洲国家依次是挪威36%,葡萄牙30%,意大利29%,西班牙23%,瑞典22%,丹麦14%,瑞士13%,芬兰13%,奥匈帝国10%,德国8%,比利时3%,俄罗斯和波兰各2%,法国1%。这些移民85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国,其中单只美国就吸收了总数的60%。

材料二 2000年,全世界在出生国以外居住一年以上者,其人数已达到1.75亿人,约占世界总人口的3%。移民人数比1970年增加了一倍多。目前,全世界移民的60%居住在较发达区域,40%居住在较不发达区域,其中欧洲外来移民5600万人,约占欧洲总人口的7.7%;北美外来移民4100万人,约占北美总人口的13%:澳洲外来移民占其总人口的19.1%;亚洲外来移民5000万人,但因亚洲人口众多,移民只占其总人口的约1%;非洲外来移民占总人口的2%,拉丁美洲为1%。

——据联合国人口署《2002年国际移民报告》和国际移民组织(IOM)《2003年世界移民报告》

(1)根据材料一提出一个有关1846—1924年国际移民趋势的结论,并运用材料数据及所学知识予以说明。(2)根据以上材料,与1846—1924年相比,2000年国际移民趋势发生了哪些变化?请简要分析变化的原因。

材料一 德国的工业革命是后来居上的代表。19世纪初,德意志各邦纷纷实行全民义务教育,一些邦政府还兴办中等专业技术学校。30年代,随着关税同盟的建立,德国工业革命起步。在巴伐利亚国王支持下,德国第一条铁路于1835年建成通车。从40年代起,汉诺威、普鲁士等邦国开始规划和建设铁路。1850年以后,德国重工业的发展速度一直超过轻工业,煤炭、生铁产量分别在1860年和19世纪70年代初超过了法国。

——摘编自武寅主编《简明世界历史读本》

材料二 不变价格是用某一时期同类产品的平均价格作为固定价格来计算各个时期的产品价值,目的是为了消除各时期价格变动的影响,保证前后时期之间指标的可比性。新中国成立后,国家统计局先后五次制订全国统一的工业产品不变价格,相关统计情况如下:

表1 1949—1957年全国工业总产值(按1952年不变价格计算,单位:亿元)

| 年份 | 工业总产值 | 轻工业 | 重工业 |

| 1949 | 140 | 103 | 37 |

| 1957 | 784 | 405 | 379 |

表2 1981—1984年全国工业总产值(按1980年不变价格计算,单位:亿元)

| 年份 | 工业总产值 | 轻工业 | 重工业 |

| 1981 | 5178 | 2663 | 2515 |

| 1984 | 7030 | 3484 | 3546 |

备注:本表工业总产值数据不合村办工业,1984年如包括村办工业则为7606亿元。

——摘编自国家统计局工业交通物资统计司编《中国工业经济统计资料(1949—1984)》

(1)根据材料一并结合所学知识,总结德国工业化的经验。(2)根据材料二并结合所学知识,分别简述表1、表2中数据变化的原因。

材料一 明朝的“中国”多为“中央之国”之意,乃天下的“中心”,“中国”的周边则居住着“四夷”或“四裔”,是王朝的边缘。“中国”与“四裔”共同组成了王朝。清顺治、康熙两朝将自己定位为入主中国,他们是赶走“闯贼”,取代明朝成为中国的统治者。雍正帝则对在传统大一统观下如何构建满洲与中国的关系进行了深入辨析,并将清统治者“入主中国”的理念向“我本中国”的理念转变推进了一大步。综观雍正皇帝对于满洲与中国关系的理论体系主要基于三大方面:一是“华夷一家”“我本中国”;二是“清朝即中国”;三是有德者君天下,“夷”也可以统“华”。

——摘编自武沐、杨博皓《明清两朝中国观对比研究》

材料二 清前期统治者对中国民族关系思想的完善与总结还体现在“恩威并用”思想上。以《四库全书》为统计蓝本,着重统计了“恩威并用”以及与其相似的概念在《四库全书》中出现的次数。其中“恩威并用”共出现88次,约有一半的记载来源于清代文献;“剿抚并用”出现44次,清代文献有40次:“剿抚并施”出现14次,清代文献出现12次;“剿抚兼施”出现39次,全部出自清代文献;“剿抚并行”14次,全部出自清代文献。从以上数据不难看出,与“恩威并用”这一概念相似的一些提法大多数出自清代文献。

——摘自崔明德、陈铭浩《清前期民族关系思想刍议》

(1)根据材料一,指出明清两朝在“中国观”认识上的不同,并结合所学知识分析其变化的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出清朝统治者对少数民族“恩威并用”的表现,并分析其历史意义。

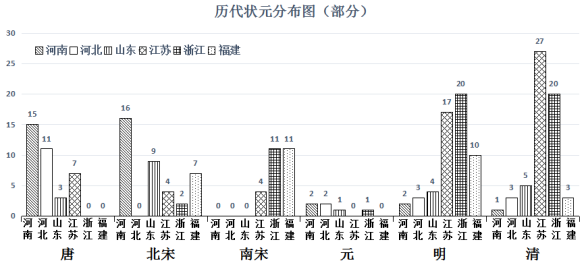

(注:据文献记载,中国历史上共产生状元700多名,但有明确著录籍贯的只有357名)

——摘编自《中国科举史话》

(1)根据材料并结合所学知识,分析中国古代状元分布的总体发展趋势及出现这种趋势的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对古代状元籍贯数据统计问题的认识。

1970—1990 年部分国家经济数据统计表(单位:百万吨)

| 年份 | 项目 | 国 家 | |||||

| 德国(联邦德国) | 美国 | 英国 | 法国 | 日本 | |||

| 1910 年 | 原产油量 | 11.3 | 0.1 | 27.9 | — | — | 0.3 |

| 钢产量 | 3.3 | 13.1 | 26.5 | 6.5 | 3.4 | 0.009 | |

| 1937 年 | 原产油量 | 28.5 | 0.5 | 172.9 | — | — | 0.4 |

| 钢产量 | 17.7 | 19.8 | 51.4 | 13.2 | 7.9 | 5.8 | |

| 1950 年 | 原产油量 | 37.9 | 1.1 | 266.7 | — | 0.1 | 0.3 |

| 钢产量 | 27.3 | 12.1 | 87.8 | 16.6 | 8.7 | 4.8 | |

| 1970 年 | 原产油量 | 353 | 7.5 | 475.3 | 0.1 | 2.3 | 0.8 |

| 钢产量 | 116 | 45.0 | 119.3 | 28.3 | 23.8 | 93.3 | |

| 1990 年 | 原产油量 | 553 | 3.6 | 371.0 | 88 | 3.0 | 0.5 |

| 钢产量 | 154 | 38.4 | 89.7 | 16.5 | 19.0 | 110.3 | |

——根据[英]米切尔编,贺力平译《帕尔格雷夫世界历史统计》编制

问题:

(1)原油和钢作为各国经济的重要指标大约始于哪个时期?

(2)1910 年至 1937 年,世界各国的钢产量呈现怎样的发展趋势?可以印证什么历史现象?

(3)1970 年至 1990 年美国、苏联原油和钢铁产量分别呈现什么变化趋势?为什么?

| 年份 | 中国的出口 | 中国的进口 | 中国的出超或入超 |

| 1977年 | 20.3 | 17.1 | +3.2 |

| 1979年 | 59.4 | 172.4 | -113 |

| 1982年 | 227.5 | 291.2 | -63.7 |

| 2017年 | 42970 | 15390 | +27580 |

| 2018年 | 47840 | 15510 | +32330 |

| 2019年 | 41850 | 12270 | +29580 |

根据表中中美贸易不同时间段相关数据的变化,你可以看出哪两种发展态势?说说不同态势出现的原因。

材料一 从 1500年至1763年的近代初期是人类历史上一个较关键的时期。正是在这一时期里,地理大发现揭示了新大陆的存在,从而预示了世界历史的全球性阶段的来临。……1500年至1763年的这些岁月构成了从1500年以前时代的地区孤立主义到19世纪欧洲的世界霸权的过渡时期。……人类的眼界前所未有地扩大……整个地球的外形首次被确定和绘入地图……人类、动物和植物的全球性扩散……欧洲与亚洲的贸易比不上与南北美洲或东欧的贸易,其主要原因有两个。一个原因是,欧洲纺织行业反对从亚洲各国进口棉织品……另一原因,在于(欧洲)难以找到能在亚洲市场上出售的物品。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 在白银的跨大陆流动大潮中,中国和欧洲的金银比价差距是一个主要动力。中国金银比价长期高于欧洲,早年是1:3甚至更低,明初大概是1:6- 1:5,随后到1:8-1:7,直到清代仍旧高于欧洲,欧洲中世纪一般是1:14-1:10,甚至更高。按照美国经济史学家汉密尔顿1934年的数据,1643-1650年金银比价为1:15.45。地理大发现引爆了全球化。根据学者德科民的统计:1571-1821年,从美洲运往马尼拉的银子共计4亿比索,其中的1/2流入中国。白银的流入,不仅使元之后历朝帝王屡次禁银的努力付诸东流,也使得中国经济加速货币化,无意间进入全球化搅拌之中。

——据徐瑾《白银帝国:一部新的中国货币史》等整理

(1)依据材料-一,概括地理大发现的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出世界白银流动的原因,并指出这种流动带来的影响。