材料一 在古代中国,历代王朝在与边疆少数民族政权的交流与冲突中,逐渐产生了“守中治边”“守在四夷”的边疆观。第二次鸦片战争后,清政府在与西方列强的交涉中,使用了“专辖之内洋”“公共海洋”“万国律例”等近代国际法术语。甲午战后,清政府开始在沿海地区、海岸带、海岛上建立军事设施并派兵驻守。民国初年,政府每交涉边务时,中方必然“查察地势,会勘情形”。1937年,国民政府教育部颁布边疆教育计划大纲,明确表述“国境之边界或边缘地带,谓之地理的边疆”。由此,在国人边疆观念之中,对边疆外围的认识不再是漫无边际的空间想象,而是形成了一道稳定而明晰的边界线。

——据周平《中国的边疆及边疆治理》

材料二 19世纪中期,美国人视开疆拓土为上帝赋予的使命,不断向西扩张,把陆地边疆推进到太平洋沿岸。受马汉海权扩张理论和特纳的“移动边疆”理论影响,19世纪末美国依次获取了夏威夷、菲律宾、波多黎各等海外殖民地。二战后,“战略边疆”被美国纳入边疆观念的体系中,并逐步向全世界乃至外太空扩张。1960年,肯尼迪政府提出“新边疆”政策,对亚洲、非洲、拉丁美洲的不发达国家提供了大量援助,以此阻止其向苏联靠拢。1981年,里根政府首次提出“高边疆”战略,后将其列入国家开发太空的军事、科学计划;20世纪80年代中期,又提出了“利益边疆”概念,明确强调“商业发展到哪里,我们的国家利益伸展到哪里,军队就应该跟到哪里,不管是在陆地、海洋还是空中”。

——李朝辉《中美两国边疆观形成与演进对比研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代中国边疆观念的主要变化。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来美国边疆观念的基本特点,并分析这些特点形成的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对边疆安全的认识。

材料一 早在1570年,欧洲就有些学者知道中国的政治制度与考试制度。法国的大思想家如福禄特尔、狄德罗、百科全书学者及桂纳等都承认他们受了这些早期著作的影响,而桂纳还希望法国采行中国的考试制度。其后,法国学者布吕内蒂埃(1849—1906)又承认法国教育实在是奠基于中国公开的学术考试制度之上,并认为法国文官考试制度的思想无疑也是渊源于中国的制度。

——摘编自邓嗣禹《中国考试制度对西方的影响》

材料二 随着社会化大工业及城市的发展,社会生活日趋复杂化、多样化,国家事务千头万绪,必须加强政治管理的专业化、科学化。19世纪中后期,英美推行了文官制度改革:文官任用采取公开平等考试、择优录取的办法,只有具备一定的科学文化与专业知识的人才能担任官吏;实行定期考绩,按照勤惰、政绩大小予以升降、奖惩;禁止文官介入党派活动,文官不与执政党共进退。

——摘编自程西筠《由恩赐官职到择优录士——十九世纪中叶英国文官制度的改革》

材料三 在中国特色社会主义干部管理制度形成过程中,建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革。1993年,公务员制度开始推行。2005年,全国人大常委会通过的《中华人民共和国公务员法》明确规定:录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。公务员素质的提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

——摘编自历史选择性必修1《国家制度与社会治理》

(1)据材料一并结合所学知识,指出16世纪以来中国考试制度受到西方推崇的原因。(2)根据材料二、三并结合所学知识,比较西方文官制度和中国公务员制度的异同。

(3)结合上述材料,谈谈你对官员选拔制度的认识。

材料一 在司马迁笔下,不论历史人物是贫贱还是富贵,也不论其最后结局是成功还是失败,只要有可称道的道德表现或事功作为,就会进入他的视野。对事功充分肯定,但不作为最高标准。司马迁讲究“天人关系”,沟通“天人关系”最为重要的路径是“善恶”,尤其是大善大恶。这在《史记》中有明确表述,例如“天道无亲,常与善人”;“为善者,天报五以福;为非者,天报之以殃。”

——高希中《司马迁历史人物评价理念试析》

材料二 作为明清易代之际的重要历史人物洪承畴(福建泉州南安英都人,万历四十四年进士,清军入关前在松锦战役中失败,被俘降清)一直比较受人关注。自他死后至今的300年间,物议纷然,评价不一。

| 清朝入关后百余年间 | 功臣,受到清政府的褒奖 |

| 乾隆年间 | 被钦定为“贰臣”,受到贬抑 |

| 民国初期 | 大体延续乾隆时期的评价 |

| 抗日战争时期 | 被视为“汉奸”,大受挞伐 |

(2)根据材料二并结合所学知识,解释洪承畴不同时期评价不一的原因。

材料一 1635年,查理一世谕旨成立国家邮政局,宣布皇家邮政可以开放为公众服务。从1656年起,国会议员和贵族们享有免费寄信的特权。当时主要用马车运送邮件,1829年由苏格兰爱丁堡寄往苏格兰西海岸斯托拉尔的,邮程约140英里,邮资手写10便士,又因为转了2次马车,盖上加1/2便士的黑戳,共计10.5便士。当时1斤牛肉3便士,一般工人的平均周薪为120便士。1837年,罗兰·希尔向英国议会建议实行邮政改革,主张降低信件邮资,不问距离远近,规定统一的邮资标准,一切邮件预付邮资。1839年特别委员会采纳了罗兰·希尔的建议,英国实施国内信件基本邮资费统一为每半盎司1便士。1840年,交寄国内信件,重量不超过半盎司的,不论距离远近,每件预付邮资统一为1便士。

——摘编自《火车发明和铁路发展为“一便士邮政”创造了运输条件》

材料二 1948年12月,毛泽东主席为筹办中的《人民邮电》报题写了报头,1949年11月,中国人民政治协商会议第一届全国委员会第一次会议授权成立邮电部,建立了邮电合一垂直领导的管理体制。1949年12月第一次全国邮政会议上,确定了以服务人民为总的方向和最高原则,确定邮政名称是“中国人民邮政”。1986年,颁布了新中国成立以来第一部邮政法,1998年,国家实行邮电分营改革,全国形成了独立完整的邮政系统。2007年,邮政实现政企分开改革目标,重组国家邮政局,组建中国邮政集团公司。2009年,修订邮政法,明确了快递企业的法律地位。行业取得了历史性成就,快递网点基本实现乡镇全覆盖,邮政快递企业国际网络覆盖70多个国家和地区,通达全球220多个国家和地区。供应链、冷链、大包裹、跨境等高端和新兴领域加速发展。2020年,邮政收入达11038亿元,快递业务量连续7年稳居世界第一。

——摘编自中共国家邮政局党组《党领导邮政事业的历史经验与启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括英国与新中国邮政改革的特点。(2)根据材料一并结合所学知识,指出英国邮政改革原因。

材料一 宋代土地占有不均问题十分突出,大量自耕农破产沦为佃农。随着经济的发展,新兴的富民阶层在调控贫富分化与社会救助中发挥了重要作用。富民阶层通过乡约和社仓建立起有效的救济组织和制度。乡约明确宣示“患难相恤”是自治事业的一部分,约中之人互助互爱,为需要救助的人提供社会保障。社仓以人民户主的方法组成自治性组织,平年扶贫、灾年赈济。这些自治性的制度弥补了政府缺位的问题。宋代的富民认为在家族层次上应该相互扶持,很多家族都建立了族田义庄用于抚恤孤老、资助贫穷的学子求学科举,如范仲淹创办的范氏义庄就有良田千亩,用以资助范氏子弟。宋代的富民既占用巨额的财富,同时又拥有相应的文化水平,是宋代的“地方精英”,成为社会稳定的调节器。

——摘编自杨华星《宋代的贫富分化与社会调控》

材料二 亚当斯密的思想在英国的救济制度中得到了贯彻,他认为富人的富裕和穷人的贫穷都是天经地义,任何人都无法改变,政府不应该承担社会救济的责任。到了19世纪,伴随工业革命而来的是严重的失业问题和工资下降,为此英国政府在报告中提出了“劣等处置原则和济贫院检验原则”,并出台了相关法律,意图通过惩治“懒惰贫民根治贫穷问题。贫困者必须进入济贫院才能获得救济,接受救济者不再拥有选举权以作为政治上的惩罚,意在让贫民通过个人努力而非政府和社会帮助来摆脱贫困。但很多贫民并不愿意进济贫院,因为那里的处境比在工厂劳动还要更差。苛刻的制度并未体现公平和正义,贫困和贫富差距问题反而愈演愈烈。

——摘编自腾淑娜《公平与效率视域下的近代英国济贫》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代社会救济发展的背景并简析其积极影响。(2)根据材料二概述19世纪英国济贫制度的特点。

材料 八思巴(1235—1280),生于吐蕃贵族之家,跟从伯父高僧萨班学习,精通藏传佛教经典八思巴是尊称,意为“圣者”。窝阔台汗时,蒙古军进入吐蕃引起震动。1244年,八思巴跟随萨班北上凉州会盟,吐蕃各僧俗首领表示归顺。1251年,萨班去世。八思巴继为藏传佛教萨斯迦派首领。1253年,在六盘山谒见忽必烈,备受崇敬。中统元年(1260),忽必烈即帝位,封八思巴为国师,赐玉印,让他统领天下释教。至元元年(1264),立总制院(后改名宣政院)管辖全国释教和吐蕃僧俗政务,以国师领之。至元六年,八思巴创制成以藏文字母为基础的蒙古新字(即八思巴字)颁行。八思巴升号为帝师、大宝法王,元世祖把吐蕃十三万户指定为其供养地。十一年,八思巴祝贺元军攻克南宋诸城,劝戒行善止杀。八思巴著有《彰所知论》等著作。

——摘编自《中国历史大辞典》

(1)根据材料并结合所学知识,概括八思巴被忽必烈封为国师的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价八思巴的历史功绩。

史料一 西域以孝武时始通……汉兴至于孝武,事征四夷,广威德,而张骞始开西域之迹。

——摘编自《汉书·西域传》

史料二 广义的丝绸之路指从上古开始陆续形成的,遍及欧亚大陆甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。除了上述的路线之外,还包括约于前5世纪形成的草原丝绸之路,中古初年形成、在宋代发挥巨大作用的海上丝绸之路与西北丝绸之路同时出现,在宋初取代西北丝绸之路成为陆上交流通道的是南方丝绸之路。

——摘编自《中国古代史资料参考》

【探究】

(1)提取史料一信息,并结合所学知识,概括指出“张骞始开西域之迹”的条件。

(2)提取史料二信息,并据此说明广义的丝绸之路在形成上具有怎样的特点。根据史料和所学知识,指出丝绸之路包含哪些路线。

史料一 第二次世界大战以后,出现新的国际移民浪潮,在20世纪80年代晚期和90年代早期,移民活动之盛达到前所未有的程度。联合国的数据表明,全球移民总量从1965年的7500万增长到1990年的1.2亿。这一时期,移民的流向发生根本性逆转,主流是发展中国家向发达国家移居。而劳动移民成为移民主体,其中高素质技术人员和管理人员的移民成为突出现象,同时也形成了一支以大量的难民、非法移民以及女性移民为主体的廉价劳动力移民群体。

——摘编自李其荣《经济全球化与国际人口迁移》

史料二 几十年来巴基斯坦社会时局动荡不稳,大量难民流离失所,避难逃到沙特、伊朗、约旦等周边国家,难以回到自身原本的家园,造成国际难民问题突出。索马里内战在1990年爆发,班图族人民属于少数族裔,因此,在内战中饱受屠杀与苦难,大量难民逃往邻国,比如,邻国埃塞俄比亚,这些人民也成为国际难民。

——摘编自黄格《国际难民问题成因及应对方法研究》

【探究】(1)根据史料一、概括第二次世界大战后国际移民新浪潮的特点。

(2)根据史料二、概括国际难民问题产生的原因,并结合所学知识简述联合国保护难民基本人权的努力。

史料一 春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化发展的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学兴盛,唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、佛、道学说相互渗透,形成吸收佛、道思想阐释儒学的新学派——理学。宋元时期,科技、史学、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现。清初,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——摘编自冯天瑜等编著《中国文化史》

史料二 在领导革命和建设中,毛泽东以科学的态度和方法对待传统文化,并从中汲取了大量的思想。青年时期,他曾寄希望于和平改良,失败后转向暴力革命,认为“……政治改良一途,可谓绝无希望。吾人惟有……另辟道路,另造环境一法”。主编《湘江评论》时,(毛泽东)强调“引入实际去研究实事和真理”,“反对脱离实际的空虚思想”。在党的七大报告中,他提出“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”的著名论断。他还以“天下兴亡,匹夫有责”为座右铭,决心要为全中国痛苦的人、全世界痛苦的人贡献自己的力量。新中国成立前夕,毛泽东要求全党:“务必要继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必要继续地保持艰苦奋斗的作风。”

——摘编自吴伟锋《毛泽东与中华传统文化》【探究】

(1)根据史料一并结合所学知识,说明中华传统文化的特点。(2)根据史料二并结合所学知识,指出中华传统文化、马克思主义与毛泽东思想的形成之间的关系。

中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

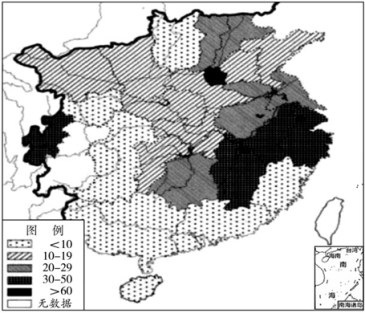

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。