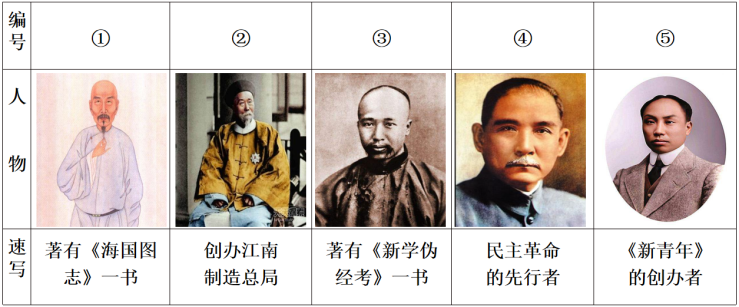

结合所学知识回答

(1)编号①、②在向西方学习方面指导思想是什么?

(2)编号③反映了近代中国哪个派别的观点?他们提出了什么救国方案?

(3)编号⑤人物提出了近代中国资产阶级知识分子的救国方案,这一方案是什么?他们为了实现自己的主张,进行了什么活动?

(4)上述人物主张的出现说明了中国近代前期向西方学习的特点是什么?

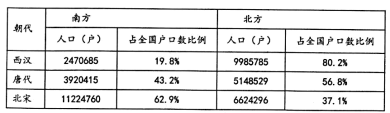

材料一

——杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足。”

——《陆游集》

材料二 北宋科举入朝做官的官员统计表

材料三: 宋代人均耕地为4.4亩,在南方却不足这个平均数,苏州地区亩产可达四石,但江南其他地方的亩产在二石左右。....于是开发梯田、围湖造田、围海造田相继加速。“烧畲山于山岗”、“教民焚燎而种”,但山林破坏后,雨则山洪暴发,旱则无水灌溉。....入宋以后,江南每岁漕运额由三四百万石增至六百万石,以致江南谷贵民贫。

——摘编自郑学檬《唐宋江南经济研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,较前代相比,指出宋代南方出现了哪些变化。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,阐述材料一中变化带来的影响。

材料一 宋代打破了唐时“工商之家不得预于仕”的规定,商人子弟读书应举已不在法令的禁止之列,到了英宗年间政府更是下诏:“工商杂类,有奇才异行、卓然不群者,亦许解送。”这等于说国家从法律上、制度上承认了商人的入仕权。至此,科举制度成为了普通民众实现向上流动的阶梯和重要管道。其中,富民阶层(平民地主和商人)成为这一转变的最大受益者。他们可以利用手中掌握的大量财富为自身和下代子弟提供良好的教育,进而蟾宫折桂,成功实现整个商人家庭的社会流动。

——冯芸《宋朝商人的社会流动与社会结构变迁》

材料二 魏晋南北朝时期的婚姻是极其讲究门当户对、士庶不婚的,“婚姻必由于谱系”的现象反映了门阀制度对婚姻的深刻影响,此风绵延一直到唐朝。北宋以后,则出现“榜下捉婿”的现象,“本朝显贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下捉婿”;“近岁,富商与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿”。实际上,很多新科进士出身寒门,门第无足称道,且生活贫困,但由于他们未来前途远大,所以成为达官和富室择婿的对象。同时高官显贵选择富商作为婚嫁对象的现象日益普遍,有些士大夫为了贪图资财,娶有钱财的寡妇为妻,民间甚至发展到“以财论婚”的地步。

——徐红《宋朝科举制度的改革与社会价值观的演变》

请回答:

(1)据材料一,概括宋代科举制的新变化,并结合所学分析其进步性。

(2)据材料二并结合所学知识,概括魏晋至北宋“择偶”标准的变化,并分析其原因。

(3)综上材料,概括宋代社会转型的表现。

材料一 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

材料二 秦始皇统一六国后,在地方行政体制上,废除地方分权的封建制,建立直属于中央的郡、县两级行政区划。郡的长宫是郡守,其副职是郡尉(分管军事),另外还配备郡监(监郡御史)——直属于中央的御史大夫,代表中央监控地方。这些官僚都是由皇帝任免的,概不世袭。县以下设乡、里和亭,皇帝的政令,通过三公九卿,直达于郡、县、乡、亭、里。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

(2)根据材料二,指出秦始皇在地方行政体制上采取的主要措施,并结合所学知识分析其意义。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和普遍使用,粮食的储备,为聚落生活的安定提供了保障,这使人们的精神生活得到多方面的发展。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料二 郭家庄的160号商代墓中出土了青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还出土了 28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和900枚铜镞……墓主人可能是地位较高的武将。

——摘编自杨育彬《河南考古50年》

材料三 《吕氏春秋》指出:“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿迟也。”所谓“公作”,就是奴隶在井田上集体耕作,“分地”则指封建制度下的租佃制。这种“公作”与“分地”的区别,反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料一和所学知识,列举农业“有了很大发展”的表现

(2)根据材料二,从160号商代墓出土的文物中可以归纳当时哪些历史信息?

(3)根据材料三和所学知识,概括春秋时期耕作方式的变化,并分析这一变化的历史作用。

(4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程

材料一 中国共产党领导的中国民主革命,经历了两次大的反复,两次历史性的伟大转折,一次是由国民大革命的失败到土地革命战争的兴起,一次是由第五次反“围剿”的失败到抗日战争的兴起。

材料二(地图)

材料三 中国人民解放战争和人民革命的伟大胜利,已使帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代宣告结束。中国人民由被压迫的地位变成为新社会、新国家的主人,并以人民民主专政的共和国代替那封建买办法西斯专政的国民党反动统治。

——选自“共同纲领”序言

请回答:

(1)结合所学知识,分析材料一中“国民大革命的失败”和“第五次反‘围剿’的失败”,中共召开了哪两次重要会议实现了材料中“两次历史性的伟大转折”?

(2)材料二是人民解放军的哪一次军事行动?这一军事行动的直接结果是什么?

(3)材料三“新社会新国家”是什么性质?“新国家”开创的根本政治制度是什么?

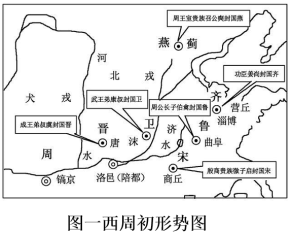

材料一:阅读下列图片

材料二:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出图一、图二反映的地方管理制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,北宋初期采取了哪些措施导致了地方“日就困弱”?

(3)综合上述材料,你如何看待中国古代中央与地方的关系?

材料一 苏格拉底终生从事教育工作,主张首先要培养人的美德,其次要教人学习广博而实用的知识。……只有获得知识,才会有智慧、勇敢、节制和正义等美德。他认为治国人才必须受过良好的教育,主张通过教育来培养治国人才。苏格拉底强调人们要“认识自己”。

——启蒙历史网论坛

材料二 人是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

——莎士比亚《哈姆雷特》

材料三 有一条基本规律,就是只有人民可以制定法律……立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了……如果司法权和立法权合二为一,则将对公民的生命和自由施行专断的权力,因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合二为一,法官便有压迫者的力量。

——孟德斯鸠《论法的精神》

(1)据材料一,概括苏格拉底的主要思想主张。

(2)材料二反映了当时欧洲社会意识形态领域中发生的哪一重大变革运动?结合所学知识,概括材料二所体现的核心思想。

(3)据材料三,概括孟德斯鸠的法治思想主张。并列举东西方实践孟德斯鸠思想的法律文件。

材料一 一纸条约国见亡?何及辛亥始心伤?耆英受命求和际,擦掌摩拳正列强。

材料二 当时国人舆情汹汹,大骂他为国贼仇雠:“卖国者秦桧,误国者李鸿章!”而逼迫合约落实,亦是步步紧逼。李鸿章吐紫血,郁郁而终。

临死前,李鸿章悲愤的在临终诗句中写道

“劳劳车马未离鞍,临事方知一死难。三百年来伤国步,八千里外吊民残。

秋风宝剑孤臣泪,落日旌旗大将坛。海外尘氛犹未息,诸君莫作等闲看。”

材料三 1895年甲午海战后,李鸿章代表清廷和谈。他要求日方降低赔款,拒绝割让辽东半岛和台湾,双方陷入僵持。期间,李鸿章遭遇暗杀,子弹击中其左眼下一寸的位置。一时间国际舆论汹涌,李鸿章据理力争,原定赔偿3亿两白银,降为2亿。李鸿章还要再降五千万,坚决不让台湾。但最终,未能如愿。李鸿章发誓,从此以后不再踏上日本国土。

从欧洲考察回国,要在日本换轮船,李鸿章始终不曾上岸,而是以72岁高龄,冒着落水的危险,从两船间跳板跳了过去。悲情,却也怯懦。或许真的是像梁启超所说的,有“时势造英雄”,有“英雄造时势”。李鸿章,属于前者。时来天地皆同力,运去英雄不自由。任凭其百般筹谋算计,到底还是挽回不得那“紫禁城的黄昏”。

(1)阅读材料一,指出“一纸条约国见亡?”是哪个条约?

(2)阅读材料二,根据材料结合所学知识,指出“误国者李鸿章!”签订的是哪个条约?该条约造成的影响?

(3)阅读材料三,根据材料并结合所学知识,划线部分的挽回不得那“紫禁城的黄昏”,给你的启示是什么?

材料一 斯大林认为,如果将用来购买汽车和机器的资金用来购买布匹,苏联就会在用新技术武装起来的资本主义包围面前处于手无寸铁的状况。在工业化建设上,斯大林明确表示决不能放慢速度,必须竭力加快速度。斯大林用强制的办法,使农民的一半收入交给国家,“一五”计划时期,从农业吸收的资金占用于发展工业所需资金的三分之一以上。

——据陈仲丹《墙头政治——现代外国宣传海报解读》

材料二 战后美国经济的发展速度处于西方发达国家经济发展的前列,经历了繁荣——危机——持续稳定发展的过程,大体可分为三个阶段:20世纪五六十年代,特点:持续发展。20世纪七八十年代,特点:70年代危机,经济地位下降;80年代调整,经济发展受限。20世纪90年代,特点:持续稳定发展,进入新经济时代。

——摘编自任素君、郑旭东《战后主要资本主义国家的发展变化》

材料三 世界市场的形成过程,就是市场机制对资源配置的边界从一国国内拓展到国外的过程。市场机制需要一定的制度框架来规范其交易行为,这种国际间制度框架的形成属于经济一体化的范畴。国际经济一体化可以通过某个中心国家(一般指霸权国家)的国内制度向外延伸来形成,也可以通过世界经济中参与国平等协商而产生。

——摘编自雷达《国际经济协调和世界三大经济组织》

(1)材料一反映了苏联社会主义建设过程中的什么问题?这一做法的影响有哪些?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出美国在战后对经济的不断调整体现了资本主义的基本矛盾是什么?

(3)根据材料三并结合学知识,指出国际经济一体化进程中形成的三大组织。