1 . 对于历史的发展,研究者力图从不同的角度解释历史,启迪未来。据此,阅读下列材料,回答相关问题。

材料一英国历史学家汤因比通过对人类古往今来诸多文明的研究比较,提出了“挑战——应战”模式来解释文明的起源。他把自然界对人的刺激和人对人的刺激统称为挑战,把人对自然挑战的反应和人对人挑战的反应统称为应战。

费正清认为中国近代史基本上是一部中国对西方作出反应的历史。古代中国相对稳定的传统秩序一直延续到19世纪,此时它遇到了一种截然不同的而且更为强大的文明——西方文明,西方的冲击改变了中国的社会和政治,注入了引起现代化并导致永久性变化的力量。

——李帆《韦伯学说与美国的中国研究》

材料二15~16世纪,欧洲的文艺复兴和宗教改革运动,使人们逐渐摆脱了教会的束缚和控制,推动了欧洲向近代化社会的转变;18世纪的启蒙思想使人们进一步摆脱了封建专制和宗教愚昧的束缚,成为资产阶级革命的思想武器;英法美等国通过资产阶级革命,确立了资产阶级的统治,为资本主义的发展开辟了道路;18世纪中期起,工业革命迅速扩展,大机器生产方式确立,欧美国家相继实现工业化。

19世纪60年代起,洋务派开展了洋务运动,没有使中国走上富强之路;19世纪末20世纪初,中国先后爆发了学习西方政治制度的维新变法运动和辛亥革命,结束了专制制度,但真正的民主共和没有实现;北洋军阀统治时期,爆发了要求民主与科学的新文化运动,解放了人们的思想。

材料三有学者认为:中国近代史的发展呈现出“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U字”形路线,在近代中国历史的前期,其基本特征是“沉沦”;近代中国历史的后期,基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期(1901年到1920年),就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期……但是,正像黑暗过了是光明一样,中国历史发展在谷底时期出现了向上的转机。……从这时候起(注:指1920年前后),中国社会内部发展明显呈现上升趋势,中国人民民族觉醒和阶级觉醒的步伐明显加快了。在这以前,中国社会也有不自觉的反帝反封建斗争,也有改革派的主张和呐喊,但相对于社会的主要发展趋势而言,不占优势;在这以后,帝国主义的侵略还有加重的趋势(如日本侵华),但人民的觉醒,革命力量的奋斗,已经可以扭转“沉沦”,中国社会的积极向上一面已经成为社会发展的主要趋势了。

——以上材料均整理自《关于中国近代史的分期及英“沉沦”与“上升”诸问题》

(1)根据材料一,用“挑战——应战”模式说明1910年前中国思想解放的历程。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出中西近代化过程中的两种不同模式。概括中西方近代化在本质和手段上的相同之处。

(3)根据材料三和所学知识,“过渡期”在政治、经济领域为近代中国社会的“上升”做了怎样的准备?思想领域的代表性事件是什么?有何历史意义?

材料一

胡人牛耕图(出土于嘉峪关魏晋墓)

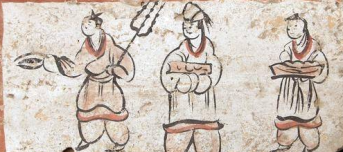

汉人胡食壁画(出土于河西走廊魏晋墓)

宽袖宽身北魏夫妇壁画(出土于北魏大同石棺)

关于孝文帝及其改革,历来为史学家所关注。《魏书》载“帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥”。学者蔡美彪研究得出“自北魏建国至孝文帝执政前近100年间,北魏境内各族人民起义多达80余次”。历史学家朱大渭认为“孝文帝改革是西晋末年以来将近200年间北方民族关系大变动的一个历史总结。它以政权的力量,采取行政措施和法律形式,促使内迁的数以万计的鲜卑人和其他少数民族同汉族更快地融合起来。”

——摘编自《魏书·高祖纪》、蔡美彪《中华史纲》《朱大渭说魏晋南北朝》

材料二 唐朝确立了羁縻府州制度……并在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝还确立了军镇屯戍制度。唐朝为了巩固自己的统治,对边疆民族总体上以怀柔、招抚为主,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。为了巩固对边疆的统治,唐王朝也采取了积极开发的政策,其主要内容是发展屯田、开辟互市贸易等。

——马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料一,归纳这一时期民族交融特征和孝文帝促使胡汉“更快”融合的原因。结合所学,简述该时期北方民族关系大变动给中国南方带来的影响。

(2)根据材料二,举出唐朝采取“和亲”和“册封”的例子各一个。并概括唐朝对边疆各族采取的其他策略。阐述这些方式对统一多民族封建国家的积极影响。

材料一 关于第二次世界大战起点的观点

| 起点 | 主要的主张者 |

| 1931年九一八事变 | 部分中国学者 |

| 1937年七七事变 | 部分中国学者 |

| 1939年德国进攻波兰 | 国际上大部分学者 |

| 1940年德国进攻西欧 | 部分欧洲学者 |

| 1941年6月德国进攻苏联 | 部分苏联和俄罗斯学者 |

| 1941年12月日本偷袭珍珠港 | 部分欧美学者 |

——摘编自张海鹏《第二次世界大战的宏观反思》等

材料二 传统观点认为,正是从斯大林格勒战役开始,苏德双方的实力对比发生了根本性的变化。之前处于绝对优势的纳粹德国在战役中元气大伤,而苏联则是乘势而上,不断取得重大战役的胜利,为最终打败纳粹德国奠定了坚实的基础。此外,从世界意义上看,斯大林格勒战役极大鼓舞了世界各国人民,更加坚定地加入反法西斯战争。因此,斯大林格勒战役也被认为是第二次世界大战的转折点。斯大林同意1943年是二战进入根本转折的一年,但他更强调斯大林格勒战役是苏德战场的转折点,而并未明确上升到二战转折点的高度。英国人似乎也不太同意这一论断,著名史学家查尔斯·富勒就曾指出:“阿拉曼战役是为保卫盟国利益最具决定意义的一场陆战。”这无疑是把阿拉曼战役视为二战的转折。另一位英国学者H·鲍德温在《胜败之战》中,更是列举出了十几个二战的转折点,涵盖了二战的各大战场,斯大林格勒战役只是其中之一。近几年,俄罗斯的学者也开始对这一观点表达不同看法。

历史学家安.尼……梅尔察洛夫就认为二战的转折不可能在某一次战争中完成,它是一个循序渐进的过程。他认为之前的莫斯科保卫战就已经开始了这一过程,斯大林格勒战役是转折的继续。

——摘编自高强《被误读的斯大林格勒战役》

请回答

(1)根据材料一并结合所学,谈谈你对第二次世界大战起点存在不同观点的认识。

(2)根据材料二并结合所学,概括第二次世界大战转折点的不同观点并给出合理解释。

材料一

关于孝文帝及其改革,历来为史学家所关注。《魏书》载“帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥”。学者蔡美彪研究得出“自北魏建国至孝文帝执政前近100年间,北魏境内各族人民起义多达80余次”。历史学家朱大渭认为“孝文帝改革是西晋末年以来将近200年间北方民族关系大变动的一个历史总结。它以政权的力量,采取行政措施和法律形式,促使内迁的数以万计的鲜卑人和其他少数民族同汉族更快地融合起来。”

——摘编自《魏书·高祖纪》、蔡美彪《中华史纲》《朱大渭说魏晋南北朝》

材料二 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。……不同于“自古贱夷狄、贵中华”的理念,在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合。

——摘编自周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一,归纳这一时期民族交融特征和孝文帝促使胡汉“更快”融合的原因。结合所学,简述该时期北方民族关系大变动给中国南方带来的影响。

(2)根据材料二,指出唐朝统治者奉行的民族理念。结合所学,分别列举其对周边各部族采取的措施及其产生的整体效果。

材料 传统观点认为,正是从斯大林格勒战役开始,苏德双方的实力对比发生了根本性的变化。之前处于绝对优势的纳粹德国在战役中元气大伤,而苏联则是乘势而上,不断取得重大战役的胜利,为最终打败纳粹德国奠定了坚实的基础。此外,从世界意义上看,斯大林格勒战役极大鼓舞了世界各国人民,更加坚定地加入反法西斯战争。因此,斯大林格勒战役也被认为是第二次世界大战的转折点。斯大林同意1943年是二战进入根本转折的一年,但他更强调斯大林格勒战役是苏德战场的转折点,而并未明确上升到二战转折点的高度。英国人似乎也不太同意这一论断,著名史学家查尔斯·富勒就曾指出:“阿拉曼战役是为保卫盟国利益最具决定意义的一场陆战。”这无疑是把阿拉曼战役视为二战的转折。另一位英国学者H·鲍德温在《胜败之战》中,更是列举出了十几个二战的转折点,涵盖了二战的各大战场,斯大林格勒战役只是其中之一。近几年,俄罗斯的学者也开始对这一观点表达不同看法。

历史学家安.尼……梅尔察洛夫就认为二战的转折不可能在某一次战争中完成,它是一个循序渐进的过程。他认为之前的莫斯科保卫战就已经开始了这一过程,斯大林格勒战役是转折的继续。

——摘编自高强《被误读的斯大林格勒战役》

(1)根据材料,概括材料中关于第二次世界大战转折点的不同观点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出影响第二次世界大战转折点观点各异的因素。

6 . 英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代就是宋朝。”阅读下列材料,回答问题。

材料一每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——【英】李约瑟《中国科学技术史》

材料二市民文化的崛起是南宋杭州文化发展的最重要的内容特点。

——林正秋(宋史研究专家)

材料三宋代在哲学方面突破了五代以来沉闷墨守的局面,伴随通经致用、讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派。……宋儒诸子融汇各家,援佛入儒,建构成新儒学体系,不仅升华了抽象思辨,而且高扬士人刚健挺拔的道德理性和节操意识。

——杨迪《如梦如幻的大宋王朝》

(1)根据材料一,概括作者关于宋代科技发展的观点,并列举宋代科技发展的主要表现。

(2)市民群体在宋代有较大发展,主要原因是什么?结合史实,简述市民群体的发展对宋代文学艺术的影响。

(3)根据材料三,指出宋代理学兴起的原因,并结合所学知识分析其历史影响。

材料一西方历史学家们所写的已知世界的历史,都存在着局限。具有近代意义的世界历史著述出现于西欧文艺复兴时期和稍后的启蒙运动时期。15、16世纪以后随着海上交通的发展,各大陆之间的闭塞状态被打破,大大丰富了人们的地理知识,使人们对世界的认识大为开阔。对神学思想的批判及近代自然科学的发展,又逐步把人们从宗教思想的束搏中解放出来,这些都为西方近代资产阶级历史学家克服前人的某些局限,把世界历史著述推向一个新的阶段创造了条件。但依然存在着缺陷:在总的倾向上,仍然以欧洲尤其是西欧为世界的中心,把欧洲以外的地区视为陪衬。20世纪初期,对资本主义前景黯淡的忧虑动摇了西方史学家的“欧洲中心论”,他们以新的眼光对待欧洲以外的文明。

——《历史的整体性与世界性认识----西方史学家历史观念的一-个共同趋向》

材料二中国学者直到鸦片战争前后才把视野扩大到整个世界。鸦片战争前夕,林则徐主持编译《四洲志》,后魏源又完成《海国图志》,系统地介绍了世界许多国家的历史、地理、政治、经济等。不过两书的作者都没有摆脱中国传统的史学观念。魏源以为“万里一朔,莫知中华”。这一传统史观在19世纪后期资产阶级改良派和革命派历史学家的笔下开始发生变化。他们对中国中心论的传统史观提出异议,力斥“中华外夷”乃千年之谬论,力求从外国.的治乱兴衰中找到强国的途径。

——《吴于廑文选》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方史学家在研究世界史时发生的变化,并分析引起这些变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代中国与西方相比,历史观的变化有何异同,并说明这一时期中国历史观的变化所产生的影响。

材料一 著名希腊史学家汉森认为:“雅典的民主政治和现代民主政治一样,具有民主、自由和平等三个基石。”这一结论是很难让人信服的。……雅典的民主带有相当强烈的不宽容性。中国学者对此进行的剖析可谓是入木三分:“这种专政渗透到社会生活的每一个角度,可以调动一切能够调动的力量,在需要的时候,它以绝对真理的面目向少数派和少数意见呼啸着压过去,轰然一声,连呻吟都一并埋在尘土之中。”

——倪学勇《雅典民主的多元解读》

材料二 我们只需把它们与任何其他古代政体比较一下,便会毫不踌躇地宣称它们具有无可怀疑的优点

——19世纪上半期英国希腊史专家格罗特

请回答:

(1)材料一中,作者对汉森的说法持怎样的态度?说明理由。

(2)两则材料对雅典的民主制度的看法有何不同?为何会形成这种差异?

材料一 中国正当满清嘉庆、道光两朝国势开始下降的时候,世界第一个资本主义国家——英国,已经变成走遍世界寻求殖民地的头等侵略国了。随着工业的发展,英国涌现了许多新兴工业大城,这些工业城市具有大规模的工厂,制造着各种工业品。由于英国工业的飞跃发展,提高了商品对殖民地和其他国家输出的要求;又由于新式交通工具的使用,英国得以广辟新市场和新殖民地。在印度,英国侵略势力继续向广大腹地推进,获得剥削殖民地的无限利益。这个贪婪强暴而又在印度积有经验的英国海盗,对满清政府统治下的封建中国,抱着极大野心,一刻也不肯放松侵略的机会,是势所必然的。

——摘编自范文澜《中国近代史》1947年版

材料二 陈恭禄1934年完成60万字的巨著《中国近代史》,当时被列为大学丛书之一。他认为鸦片战争爆发的原因是中英冲突的结果,这种冲突源自于中英两国误会:“中外政教之悬殊,夷夏之别太严”。英国要求通商与平等往来,但“北京政府不知国际关系之变迁,本于轻视外人之心理,囿于旧档成案”,视英国为藩属之国,视为蛮夷,拒绝平等往来,因此战祸之促成,自中国方面言之,殆由于官吏知识之幼稚。战争失败,“证明了清代政治上、军备上积弊,非留心外事,彻底改革实无国强之道”。对鸦片战争的后果,他认为虽然丧失了部分主权,“但五口开放之后,贸易机会之大增,外商教士来华者日多”,“交通益变,而中国之闭关政策根本上不能生存矣!”从总体上看,他对鸦片战争的评价是正面的,从对整个事件的评价来说,他更多的强调中国自身的责任和对中国的积极影响。

——摘编自龚云《反映学者立场的中国近代史研究》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概述范文澜先生对鸦片战争起因及后果的认识。

(2)据材料二,概括指出史学家陈恭禄先生对鸦片战争起因及后果的认识。

材料一: 牧野洋洋,檀车煌煌,驷騵彭彭。维师尚父,时维鹰扬。——《诗经·大雅·大明》

材料二:上图是西周的青铜利簋,高28厘米,1976年出土于陕西省临潼县零口,现在藏中国历史博物馆。这件利簋的内底就镌刻着周武王在讨伐商纣王之前占卦问神的铭文,共32字。

材料三:武王克商是“上古三代”历史上的一件大事,由于史料记载不甚清晰,武王克商的年代长期不能确定。两千多年来,中外学者根据各自对文献和西周历法的理解,形成了数十种看法,最早的克商之年为公元前1130年,最晚的为公元前1018年,……近年来,专家们对周人的都城进行考古研究,确定克商之年应在公元前1050年至公元前1020年之间,前后差距缩短至30年。专家们又通过现代天文学方法回推克商时关于天象的记载,得到公元前1046年、公元前1044年、公元前1027年三个克商年的方案。其中公元前1046年与文献、金文历谱等记载大致符合,因此被认定为首推的武王克商之年。

——《教材》

(1)属于文字史料的是材料_______,属于实物史料的是材料_______。

(2)上述三则材料中,史料价值最高的是材料__________________。

(3)史学家王国维把材料一和材料二结合起来研究的研究历史方法命名为________。

(4)在通过传统的史学研究方法,都无法对相关史实获得确凿年代的情况下,还可运用哪些新的研究方法取得突破?