材料一一战期间,在大量英国成年男子奔赴前线造成劳动力短缺的情况下,工人阶级妇女作为非熟练工人参与军火生产,有效地保证了军火供应;在银行、行政机关和保险机关里,中上层妇女充任事务员;在交通运输中,她们还充任邮递员、收票员和公共汽车司机等。此外,还有成千上万的妇女从事于应战争的紧急需要而产生的工作。到战争结束时,仅工业部门和运输部门工作的妇女就达300多万。从事钢铁业的女性近50万,代替了9/10的男工。配属海、陆、空三军的特种辅助部队中服务的妇女有15万人。妇女还作为家庭的支柱,承担了稳定社会的重任。1918年,英国妇女终于在法律上取得了部分选举权。十年后,妇女取得了与男子完全平等的政治权利,英国妇女的参政权运动最终以辉煌的胜利而告终。

——摘编自刘秀红《论第一次世界大战对英国妇女解放运动的影响》

材料二美国参战以后,妇女占劳动大军的比例从1940年的25%增加到1944年7月的35%,1945年已高达38%。原来被男性占据的国防工业也涌入高达200万的妇女,增长46%。战时服役女兵达35万之多。战时,做女佣的黑人妇女从72%下降到48%,在工厂劳动的黑人妇女比例增长到19%。在教育上白人和其他人种的入学人数差距也在缩小,其中其他人种的女性受教育程度平均高于她们的男性同胞,这是以往她们所不敢奢求的。1964年的《民权法案》第七条生效,性别歧视被视为非法;1972年,国会通过“全国妇女组织”提出的《全国妇女组织人权法案》。同年,国会还批准了教育修正案;《平等工资法》也延伸到各行各业,并有35个州通过了“平等权利法案”。在妇女们的争取下,重大的国际组织也在法律上承认男女的平等权利,联大制定了《消除对妇女一切形式歧视公约》。

——摘编自周良君《试析二战期间的美国妇女解放运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析一战后英国妇女获得部分选举权的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战期间美国妇女解放运动的特点,并指出其意义。

材料一 第一次世界大战后,理想主义在很大程度上代表了两次世界大战之间英国国际关系的主要理论倾向和外交实践。英国在巴黎和会保全了自己在殖民地和全球的利益,和会上取得的成功使英国外交界喜出望外,他们急于重振雄风,以积极的态度介入战后国际秩序的建立。当德国在1924年9月提出加入国际联盟和修改《凡尔赛和约》的请求时,英国单独与德国谈判,劝告德国同意以国际保障方式解决西部边界安全问题,借此打消法国的疑虑,从而不对德国加入国际联盟设置障碍。从希特勒1933年上台直到他于1939年发动第二次世界大战,英国政府都不愿对希特勒的侵略意图和行径作出适度的强硬反应,而是一味姑息退让,试图以和平方式处理德国引起的问题。

——摘编自倪学德、倪学勇《论两次世界大战之间英国的理想主义外交》

材料二 20世纪60-70年代,在冷战格局下,世界仍受核战争乌云的笼罩,而中国向世界郑重宣布,中国不首先使用核武器,不对无核国家使用核武器。1974年邓小平进一步指出:“中国现在不是,将来也不做超级大国”,坚持不搞军事扩张。到了21世纪,在南海问题上,中国倡导有关争议由直接当事国通过谈判协商解决,南海和平稳定由中国和东盟共同维护。同时自1971年以来,无论国际形势如何发展,世界格局如何演变,中国始终坚持《联合国宪章》的原则,践行对联合国的支持和承诺,已累计派出维和人员5万余人次,赴20多个国家和地区参加联合国维和行动。新时期,在“和谐世界”和“人类命运共同体”理念的指导下,中国努力通过“把中国发展与世界发展联系起来,把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来”,以构建一个持久和平、共同繁荣的和谐世界。

——摘编自卢静《中国和平外交的风格与气派》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出第一次世界大战后英国推行“理想主义”外交的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪60年代以来中国发展对外关系的原则。

(3)根据材料并结合所学知识,说明中、英外交政策的不同之处。

材料一

材料二 在14世纪,古登堡发明设计了一种带有螺丝机械装置的平压印刷机。他运用这些技术印刷《圣经》和《诗篇》。印刷术获得了迅速的成功。1476年,希腊文本在伦巴第印刷;1500年,“罗马体”和“斜体”文字在威尼斯流行起来,与莱茵兰的“哥特体”形成竞争并逐渐取而代之。人们可以得到未被删节的文本,这些文本也不再掺杂原先不可避免地附带着的经院式、教规式的注解。人们现在有了可供沉思的《圣经》,尽管在其页边还存留着源于无知的错误。德语版《圣经》的编辑成书是在1466年,意大利语版在1471年,荷兰语版在1477年,卡斯提尔语版在1485年,而法语版则是在1487年。中世纪的文盲因此得以在每一个知识的源泉中畅饮。

——摘编自福西耶《剑桥插图中世纪史(1250—1520)》

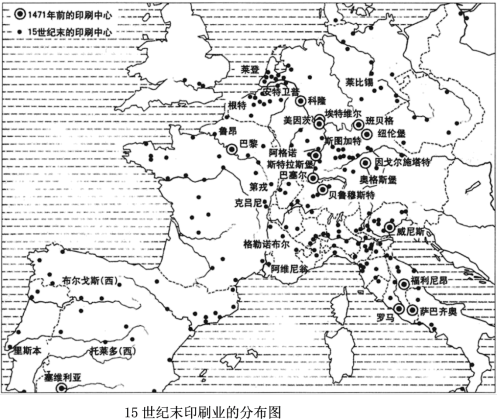

(1)根据材料一并结合所学知识,简述15世纪末欧洲印刷业的分布特点及原因。(2)根据材料并结合所学知识,概述15世纪欧洲印刷业发展的影响。

材料一 清康熙四十二年(1703年)开始大规模修建热河行宫—避暑山庄,它处于北京与木兰围场的中间地带,地势良好,气候宜人,风景优美,又直达清王朝的发祥地—北方,是清皇帝家乡的门户,还可俯视关内,外控蒙古各部,于是将这里作为众行宫之中枢。承德避暑山庄不同于其他的皇家园林,它继承和发展了中国古典园林“以人为之美入自然,符合自然而又超越自然”的传统造园思想。2010年8月以来,承德避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程全面展开。该工程计划用3至5年实施,由中央财政投入专项资金6亿元,用于文物保护修缮和山庄水系治理,并确定了古建筑保护、文物科技保护等多个方面的文化遗产保护项目和3项山庄水环境综合治理项目。

——摘编自林国姿《游记:走进著名的承德避暑山庄》

材料二 成都市人民公园原名少城公园,位于成都市区祠堂街少城路,始建于1911年,占地112639平方米。民国三年扩建公园,拆除园南之永济仓库,又自通顺桥凿渠引金水河入园,绕鹤鸣茶社、荷花亭(今湖心岛)东流入半边桥。民国二十八年九月二十七日和民国二十九年七月二十七日,少城公园先后两次遭受日本飞机轰炸,园内金石陈列馆、体育场、动物园、纪念碑等处都受到了损坏,死伤数千人。民国三十五年,少城公园、成都市图书馆改为“中正公园’,及“中正图书馆”,拨款维修,稍改旧观。1949年,胡宗南部在园内驻军,砍伐树木、拆毁门窗、烧毁存书,使公园又遭浩劫。

——摘编自《百度百科》

材料三 国家文化公园是传承中华文脉的重要载体,从中央到地方,纷纷加大统筹力度,推动规划设计和项目落地,形成工作合力。各地在推进国家文化公园建设中,将保护放在第一位,科学划定管控保护区,尊重历史、修旧如旧,在保护传统文化生态的基础上,使文物古迹、历史遗存、革命遗址鲜活起来,建设传承中华文明的历史文化长廊。近年来,中央部委和地方政府在推动国家文化公园建设过程中,紧密围绕满足人民群众的美好生活需要,统筹文化建设、旅游开发和经济社会发展,依托沿线富集的自然和人文资源,激活各类资源要素,为地区发展塑形、赋能,推动文旅深度融合,让沉睡的资源活跃起来,让潜在的优势发挥出来。

——摘编自2022年10月中国旅游报《建设国家文化公园传承中华历史文脉》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明康熙时期避暑山庄修建的政治目的,并概括当代所采取的保护避暑山庄的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,概括民国时期影响人民公园建设的主要因素。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析中央及地方政府规划建设国家文化公园的意义。

材料一 北宋年间,仅黄河中下游地区就发生决口事件达89次之多,受灾范围涉及今河南、陕西、河北、山东等省。为此,北宋政府高度重视黄河治理工作,曾屡次号召朝野人士进行讨论研究,群臣和皇帝本人都曾提出了不少颇有见地的治理建议和方案并付诸实践,如“诏河北转运司计塞河之备”;就地取材,利用各种薪柴竹石为骨架,然后加上黄土进行填塞混合做成河堤以提高河堤的稳固性;“藉林木固护堤岸,广行种植,以壮地势";使用带有机械力量的地龙爪和浚川杷;利用完备的考课和奖惩机制,迫使官员认真对待治河问题等。

——摘编自戴庞海、陈峰《北宋政府治理黄河的主要措施》

材料二 咸丰五年(1855年),黄河在河南决口,导致山东、直隶、河南三省相继受灾。堵筑决口所需甚巨,“多者千余万.少亦数百万”,清政府治河经费有限,加之部分官员贪污腐败,故“着直隶、河南、山东各督抚饬令地方官更疏浚积潦,凯切晓谕绅民等量力捐贡”。此举拉开了晚清新河道由地方治理之序幕……地方官绅积极治河,自行筹措治水经费等。在基层官绅与百姓的共同努力下,“民地可耕,渐能复业”。尽管如此,由于基层官绅囿于局部利益,治水实践无法形成有计划的系统水利工程,导致所筑堤埝多“尺寸较卑,未能连贯”。

——摘编自贾国静、王凤青《选择的无奈:晚清黄河治理地方化探析》

(1)根据材料一,概括北宋治理黄河水患的根本目的及措施。(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清黄河治理地方化的原因及影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对黄河治理的认识。

材料一 我国对月的崇拜在原始社会中就存在,西周已形成较为完善的祭月之礼,后历朝历代因之。人们通过观测月亮的圆缺变化周期,逐渐形成了日、月等时间观念,并以此为依据制定了历法,称为阴历或太阴历。人们对月亮还充满各种想象,建构了月宫、嫦娥、玉兔、桂树等神话形象,用以寄托长寿、团圆等美好的期盼。

——摘编自王玉哲《中华远古史》等

材料二 明末清初,徐光启等编撰的《崇祯历书》和康熙皇帝召集学者编订的《历象考成》均吸纳了西方有关月亮的科学知识。民国时期,天文学家陈遵妫撰写的《天文学概论》详述了月地距离、月球大小、质量等内容。这一时期,教科书、大众期刊、学生丛书等也纷纷介绍月亮知识。

2004年,中国国家航天局正式启动探月工程。2013年,“嫦娥三号”着陆器和“玉兔号”月球车登上月球,国人真切地见到了月亮的“庐山真面目”2020年,“嫦娥五号”返回器带回了月球样品,科学家对此进行研究,深化了人们对月亮的认知。

——摘编自谭丹《西学与近代国人的月亮新知》等

(1)根据材料一,概括中国古代人们对月亮的认知。(2)根据材料并结合所学知识,概括明清以来国人对月亮认知的变化并分析其原因。

材料一 第二次世界大战以前,苏联一直是重要的石油出口国,受战争影响,一度成为石油进口国。20世纪50年代上半期,苏联石油生产迅速恢复,石油生产超过了国内需求后开始大量出口。赫鲁晓夫上台后,苏联通过石油降价,加紧对第三世界国家和西方国家销售石油。50年代末,苏联利用廉价的石油扩大了在古巴和印度的政治影响。1960年,意大利、西德成为苏联石油最大进口国。苏联通过与西方国家的石油贸易不仅赚取外汇得以获取西方的工业技术,还打破了美国石油公司对世界石油市场的垄断。美国石油公司极力控诉苏联的降价行为,要求西方消费国拒绝购买苏联石油,声称依赖共产主义国家的石油具有政治上的危险性。美国政府也限制向苏联出口输油管道和油轮,并向西欧施压,削减苏联石油的进口量。至60年代末,凭借廉价的石油优势,苏联石油在国际石油市场的份额不断扩大,石油成了苏联国际贸易的关键商品,石油美元也成为苏联外汇贮存的主要来源。

——据赵庆寺《20世纪70年代石油危机与美国石油安全体系:结构、进程与变革》

材料二 一战后美国加速海外石油勘探和开采活动。1928年,美国与英法荷三国签署《红线协定》,美国取得中东地区“平等的石油开采权”。20世纪30年代,美国先后获得了中东各国石油开发的特许权。二战后,美国政府通过国际石油公司,进一步卷入中东石油事务,确立了美国石油公司在中东地区的主导地位,构建起美国的石油安全体系。至1950年,受美国政府支持的埃克森公司、莫比尔公司等七家国际石油公司已占世界石油市场份额的98.3%,并控制了除社会主义国家和美国以外的国际石油市场,成为国际石油市场的主人。至1973年,随着中东石油危机以及阿拉伯产油国石油国有化运动的出现,国际石油公司的世界石油市场份额不断下降,美国二战以来构建起来的传统石油安全体系濒临瓦解。

——据杨绪《美国对外石油政策研究:1944-1954》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50、60年代苏联石油出口贸易兴起的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较二战后美国与苏联争夺国际石油市场的不同之处,并指出美国传统石油安全体系濒临瓦解的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对二战后国际石油贸易的认识。

材料一 鸦片战争前,中国缺乏近代化学的课程教育,直到洋务运动兴起后,洋务派逐步将西方近代化学知识引入新式教育。1862年洋务派创办了京师同文馆,1867年清政府聘请法国人毕利干为京师同文馆的化学教习,化学课程随之开启。京师同文馆的化学课程知识涉及化学元素、金属冶炼等内容,已具备了近代化学知识与方法;课程考试则兼顾学习内容的深度、广度,考试的重点是基础化学工业生产的相关技术、知识。化学课程的学生,毕业后大多担任其他新式学校的化学教育工作,或是进入清政府的化工军事部门。到辛亥革命前夕,清政府开办了更多的新式学校,化学教育得到进一步发展,晚清的化学教育体系也逐渐建立起来。

——摘编自王正宇《晚清化学教育管理述论》

材料二 1952年,教育部颁布全国统一的《中学化学教学大纲(草案)》,大纲强调化学是一门以实验为根据的科学,教师必须做好演示,并指导学生进行实验。鉴于当时我国的中等教育受建国前初高中教材知识分界不清晰和化学知识内容重复繁杂的影响,大纲一直在对中等教育中化学知识分布和编写的重新划序不断精简。1954年教育部重新颁布《中学化学教学大纲(草案)》,大纲说明分别从学生和教师角度阐述学生需要掌握的技巧以及教师需要遵守的原则,对学生的要求较之前有所提升,对学生记录总结实验、解决实际问题和实验技能的掌握都有明确阐述。此外,对于学生实验习惯和品行的要求在说明中都有阐述。

——摘编自杜丽斐《我国中学化学实验素养的百年演进研究(1919-2019)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清化学教育的特点并简析其意义。(2)根据材料并结合所学知识,说明与晚清化学教育相比,建国初期化学教育的变化。

材料一 史料一 《吉尔伽美什》记载:“啤酒,麦芽酒,香油和葡葡酒:我给我的工人们喝的酒,如一条流淌的河!”

史料二 《汉谟拉比法典》规定:“那些为凡人打开寺庙酒窖的女祭司,要被处以火刑。”

史料三 科学家对高加索地区出土的一个约公元前6000~5800年的土陶罐进行了化学分析,发现其吸收的有机化合物和葡萄酒的有机酸组成惊人的一致。

材料二 公元前3000年前后,葡萄酒先后出现在美索不达米亚、叙利亚和埃及。

公元前2000年前后,葡萄酒先后传入希腊、意大利半岛。

公元前1000年前后,葡萄酒逐步传播到地中海西岸。

公元前2世纪,葡萄酒传入中国。

中世纪的欧洲,葡萄酒的主要消费者是高级教士、贵族及城市富裕阶层。近代以后,消费群体逐步扩大到社会各阶层。

15~16世纪,西班牙人持葡萄酒带到拉丁美洲。

18~19世纪,英国人将葡萄酒带入澳大利亚、新西兰。

19世纪中期,美国葡葡种植业和酿造业快速发展。

20世纪90年代,由法国制定的原产地命名葡萄酒法规在欧盟广泛推行。

21世纪以来,中国、法国、美国、澳大利亚等国成为世界上生产和消费葡萄酒的主要国家。

——以上材料改编自[法]迪迪埃·努里松《杯酒人生:葡萄酒的历史》等

(1)根据材料一的三则史料探究葡萄酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二,结合所学知识,围绕葡萄酒的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

《塞尔登中国地图》长160厘米,宽96.5厘米,采用中国古代风景画手法,使用汉字标注,并采用上北下南方位,同时标识了欧洲风格的罗盘和比例尺条。图中明朝信息最为丰富,北京城、黄河、各省边界等都有详细描绘。但却仅位于地图左上部分,中国南海前所未有地占据了中央位置。地图展现了东亚和东南亚全貌,覆盖了西起印度洋、北抵日本海、东南达印尼中部诸岛的广大地区。该地图瞻观性较高,但它并非一幅中国传统的陆地舆图,而更可能是一幅航海路线图。这些航线以中国南部的泉州与漳州港为起点,形成一个网络、最远可达地区最西端的印度于利于特港。图中还标注了如何前往也门、阿曼和霍尔木兹海峡。有学者根据图中信息判定,该地图为明末中国人所绘。

该地图后被英国东印度公司的约翰·萨利斯获得,辗转落到了约翰·塞尔登(1584—1654)手中。塞尔登是英国律师,下议院议员,东方学家,是对波斯、阿拉伯以及中国的相关知识感兴趣的英国学者之一。在他那个年代,海洋是全世界关注的焦点。塞尔登比同时代的人更敏锐地察觉到,自己生活在一个正经历海洋变迁的时代。他主张海洋在某些特定情况下,可以由国家行使管辖权。在去世前夕,他将该地图捐赠给母校牛津大学博德利图书馆,《塞尔登中国地图》的名字也由此而来。

——摘编自(加)卜正民著《塞尔登的中国地图:重返东方大航海时代》等

(1)根据材料并结合所学世界近代史知识,简析这幅地图流传到英国的背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明学者判断这幅地图为中国人所绘制的依据,以及该地图的意义。