16世纪以来,在经济全球化进程中,中国扮演过不同角色。

材料一16世纪以来,原产美洲的玉米、土豆等多种作物传入中国,缓和了人地矛盾,到乾隆时期中国人口突破一亿大关。江南地区形成了专门种植桑、麻、棉等经济作物的区域。专业养蚕产丝的苏州等地,大商户购买织机,雇佣机工进行生产。制作精美的中国瓷器、丝绸在西欧热销,世界白银产量竟有一半流入中国。可以说,16-18世纪的中国,在经济全球化进程中,成功扮演着“受益者”的角色。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二1842年的“协定关税”与1895年的“外商办厂”是中国在全球化进程中角色转变的两个关键节点,中国由经济全球化的“受益者”变为“被动者”。第一个节点瓦解着传统的自然经济,产生了对工业文明的“仿生效应”,即近代化官办或私营的机器大生产出现了。第二个节点进一步涤荡着中国传统社会,面向西方的“仿生效应”变成了国人“救亡图存”的呐喊,英国式、美国式的政治“仿效”先后在中华大地上展演。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三1978年后的中国是经济全球化的主动“参与者”。1980年中国设立深圳等四个经济特区,1984年开放14个沿海港口城市,推动了中国与发达国家的技术、资本交流。中共十四大确立了建立社会主义市场经济的改革目标,有利于市场对全球资源的优化配置。2001年,中国加入世贸组织,推动了经济全球化的深度发展。2014年以来,中国实施共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,设立了丝路基金。中国对经济全球化做出了重要贡献。

——据马世力《中国当代经济史》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指出16-18世纪中国成为经济全球化“受益者”的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括在“两个关键节点”后中国“仿生效应”的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1978年以来中国对经济全球化的贡献。

2 . 材料 19世纪末20世纪初,梁启超认为:“抑民权之有无,不徒在议院参政也,而尤在地方自治,地方自治之力强者,则其民权必盛,否则必衰。法国号称民主,而其民权又远进于英国者……是以其地方自治之力徽也。”同时不少知识分于如严复、张骞等人提出了英国式的“分权立宪”方案。在他们领导下,20世纪初立宪派主导的分权立宪这动迅速展开,成为一股重要的政治革新力量。立宪派为了实现“分权立宪”的政治宏愿,对地方自治运动大力鼓吹,广速舆论,把地方自治视为立宪政治的重要途径和手段。他们认为应该将地方自治的范围扩大到省议会,认为省咨议局具有地方议会的性质,他们始终把省咨议局视为最高地方自治机关,要求扩大省咨议局的职权范围。在此基础上.又把地方自治机关与国会联系起来,要求进一步参与中央政权,召开与“乡议会、州县议会、市议会和省议会相对应的中央国会”。就立宪派来说,以地方自治为核心的分权立宪方案,更多地体现了现代意义的地方分权,但立宪运动的深入发展对地方势力的膨胀起了不可忽视的推动作用。

——陈国庆《中国近代社会转型研究》

(1)根据材料,概括立宪派“分权立宪”的举措和目标。

(2)根据材料并结合所学知识,分析立宪派“分权立宪”的影响。

材料一 走向联合(下图)

材料二 英国与欧洲大陆的关系向来充满波折。面时西欧联合趁势,一向傲慢自大的英国采取了不合作、不参与的孤立主义姿态,直到1973年,英国才正式成为欧洲共同体成员。近年来,随着欧洲政治经济一体化加快,英国社会中的疑欧、脱欧情绪更加明显。英国方面希望的改革包括:政治方面,“收回”部分立法自主权,阻止一些不受欢迎的欧里法现在英国实施;经济方面,减少欧盟在经贸领域的官僚主义和过度干预,确保伦敦金融城地位,允许英国与美国、亚洲等城外经济体自主发展贸易关系;移民方面,阻止欧盟新成员国移民大举涌入;司法方面.免受欧洲人权法院的“不必要干预”。然而,在欧盟内部,法国和德国这两个重量级成员绝不会眼睁睁看着英国以“欧盟拒绝改革”为借口任性“退群”的。

——新华网《女王宣布英国“脱欧”安排》2015年05月29日

(1)根据材料一并结合所学,以世界文明交流、促进整体世界形成为视角,对四幅图片所蕴含的历史信息进行简要解读。

(2)如果你是英国公民,“脱欧”公投时你会做何选择,结合材料二和所学知识说明理由。

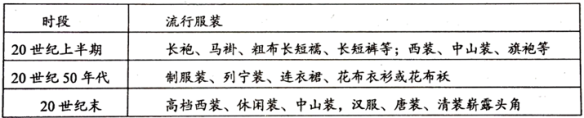

材料一

——改编自秦永洲《中国社会风俗史》

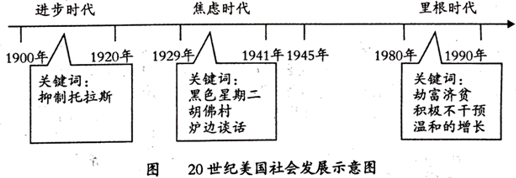

材料二

(1)材料一简要反映了我国20世纪服装的流行趋势,分别指出各阶段服饰的特点并归纳影响服饰变化的主要因素。

(2)据材料二并结合所学知识,分别指出如图所示三个时代美国在经济领域亟待解决的问题,在后两个时代,美国政府解决问题的思路有哪些共同之处?

材料一 中国古代人口统计表

| 朝代 | 年份 | 人口 | 备注 |

| 秦朝 | 2000万 | 商朝开始形成长寿、多子的思想,青铜器上出现了“万年无疆” “子孙永昌”的吉祥语。汉惠帝鼓励生育,规定民间女子15至30 岁未出嫁的,要罚款。汉代山西关中地区人口最为稠密,其次 是河南、河北、山东等地,长江以南的人口依然稀少。魏晋南 北朝时期……长江流域经济开始赶上黄河流域。唐太宗要求地 方官奖励民间婚嫁,对无钱娶妻的人,亲戚和乡中的富人须予 资助,把“婚姻及时、鳏寡数少”作为地方官政绩考核的内容。 唐代户口黄河中下游最密;江南地区次之,关中地区,户口已 渐衰落;南方沿海地区,尚未很好开发,户口稀少。……元初 蒙古贵族、僧侣等又任意圈地为牧场,导致北方百姓大量南迁, 中国人口南稠、北稀、东南密、西北梳的格局,在宋元时代已 经形成,经济重心南移至此完成。明代重视开发大西南,鼓励 移民,云贵地区人口增长快。雍正年间,摊丁入亩,废除了人 头税,此外红薯、玉米、蚕豆、花生等高产作物的传播、推广 和双季稻在江南地区的栽培,补救了粮食的不足,到了道光十 四年(1834年),全国人口首次突破4亿。 | |

| 西汉 | 2年 | 5959万 | |

| 东汉 | 156年 | 5006万 | |

| 西晋 | 280年 | 1616万 | |

| 隋朝 | 609年 | 600万 | |

| 唐朝 | 755年 | 5291万 | |

| 北宋 | 1110年 | 673万 | |

| 元 | 1291年 | 5985万 | |

| 明 | 1403年 | 6660万 | |

| 清(乾隆6年) | 1741年 | 14341万 | |

| 清(道光14年) | 1834年 | 40100万 |

材料二 265年,三国归晋,天下重归统一。人口增长,太康元年,达1600万人。但晋武帝司马炎死后,出现八王之乱,黄河流域又成战场,关中大饥荒,大量百姓逃往四川、南阳、今湖北、湖南、河北。为了争夺生存资源,流民和当地政府、土著发生大冲突,动辄死成千上万人。永嘉四年

——《中国历史人口管理与变迁》

(1)根据材料一概括我国古代人口变化的特点。

(2)根据材料一并结合所学知识分析我国古代人口在明清时期快速增长的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识评析魏晋南北朝人口南迁。

材料一 “孔子为中国历史上第一大圣人。在孔子以前,中国历史文化已有两千五百年以上之积累,而孔子集其大成。在孔子以后,中国历史文化又复有两千五百年以上之演进,而孔子开其新统。在此五千多年,中国历史进程之指示,中国文化理想之建立,具有最深影响最大贡献者,殆无人堪与孔子相比伦。”

----- 钱穆《孔子传》序言

材料二 “老实说,中国的一般的人民,关于孔子是怎样的相貌,倒几乎是毫无所知的。孔夫子之在中国……恰如敲门时所用的砖头一样,门一开,这砖头也就被抛掉了。孔子这人,其实是自从死了以后,也总是当着‘敲门砖’的差使的。”

——鲁迅《在现代中国的孔夫子》

材料三 拿破仑曾说“大革命是思想家的业绩。”他承认这个革命(指启蒙运动)的伟大和威力。路易十六被关在大庙里时曾阅读伏尔泰和卢梭的一些著作,叹息说 “伏尔泰和卢梭亡了法国 。”

——转自王养冲《十八世纪法国的启蒙运动》

(1)依据材料并结合所学知识举例说明鲁迅的观点并分析人们将孔子作为“敲门砖”的原因。

(2)依据材料三并结合所学知识说明拿破仑和路易十六的观点。综合上述材料,你认为我们应该怎样如何认识思想文化?

两宋以来,江南苏松常嘉湖等地区成为全国的大粮仓,但是随着江南农业的富庶,重赋的灾难又落到江南。全国赋税绝对值不断上升,而苏松常嘉湖又畸重。明中叶丘浚说的最为概括:“韩愈谓赋出天下,而江南居十九,以今观之,浙东西又居江南十九,而苏松常嘉湖

五郡又居两浙十九也。”江南农业在兼营商品性作物和手工业中寻找摆脱困境的出路,取得了可观的成果。然而历几个世纪苦斗而获得的较高经济效益,却被不合理的高赋税所吞食。

本来可以有所飞跃的江南农业实际上被“均调”拉平了,处于与北方相差无几的积累水平。

如果不是这样,江南地区经济的突破恐怕会出现得较早;就一个地区而言,难说就不能率先经济转型?

——摘编自王家范《中国历史通论》

(1)根据材料及所学知识,指出明清江南农业发展新特点。

(2)根据材料及所学知识,说明明清江南地区经济未能实现转型原因。

北宋张择端的《清明上河图》,是一幅举世闻名的现实主义风俗画卷。千余年来,此画声名显赫,广受青睐,仿摹者众多。各地公私藏家手中还有许多摹本和伪造本,有人统计,现存《清明上河图》有30多本,其中大陆藏10余本,台湾藏9本,美国藏5本,法国藏4本,英国和日本各藏一本,光是台北故宫博物院就藏有7本。以下是张择端《清明上河图》(北京故宫藏本(局部))

由于宋太宗采取鼓励文人谏言的政治措施,关注社会现实和朝廷政治成为宋代画家较为普遍的创作趋向。张择端欲通过《清明上河图》向宋徽宗展现一些社会顽疾。在画中,城墙上下没有一个守卫,土墙上面也没有任何城防工事,射箭的城垛也没有,甚至连虚设的城防都没有,整个汴京正沉浸在浓厚的商贸气氛中,完全是一座不设防的都城。这些细节真实地反映了宋徽宗初期已日渐衰败的军事实力和日趋淡漠的防范意识。同时他将船与桥的矛盾和桥上文武官员的矛盾交织为全卷的视觉中心,通过表现船桥险情等诸多场景,也隐藏着对现实社会中一些隐患的忧虑。

——摘编自《解开《清明上河图》的历史密码》(光明日报2013.2.27)

结合上述材料,指出张择端《清明上河图》反映的时代特征。结合材料说明研究图像资料应注意哪些问题?

材料 光武帝刘秀在位三十三年,汲取历史的经验教训,先后采取了一系列加强皇权、缓和阶级矛盾和恢复、发展经济的措施。政治上,加强中央集权,对功臣赐优厚的爵禄,但禁止他们干政;排斥三公,全国政务经尚书台总揽于皇帝;注意整顿吏治,选拔贤能地方官吏,奖励廉洁。经济上,颁布释放奴婢诏令,恢复西汉较轻的田税制,实行三十税一,并下令度田、检查户口,加强封建国家对土地和劳动力的控制。文化上,大兴儒学,兴建太学,设置博士,推崇气节,各以家法传授诸经。东汉一朝也被后世史家推崇为中国历史上“风化最美、儒学最盛”的时代。东汉建立伊始,匈奴、鲜卑等少数民族就对政权构成了严重的威胁与破坏,刘秀在“柔道”思想的指导下,一改汉武帝以来对少数民族的征服和王莽的大民族主义,对周边少数民族采取友好、友善、自治、互助的政策,以德治边。

——摘编自张启琛《汉光武帝传》

(1)根据材料,概括刘秀在治国方面采取的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,说明刘秀采取的上述措施产生的历史影响。

材料一 从睡虎地秦墓出土的秦律竹简《金布律》《工律》《工人程》《均工》《司空》等部分中可以看到,秦对官府手工业的各种制度,如产品的品种、数量等,都有详细具体的规定。……劳动者则有工师、工匠、徒、隶等,由曹长领班工作。生产门类有铁的开采和冶铸、铸钱、车辆、兵器、用具、漆树的种植与漆的生产等。产品主要归官用,也有出售的。

——摘自林剑鸣《秦史稿》

材料二 中英占世界制造业产量的相对份额(1750~1900年)(单位:%)

——依据保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(1)据材料一概括当时手工业管理制度的特点,并结合所学知识分析该管理制度的影响。

(2)指出材料二反映的趋势,并结合所学知识分析其原因。