材料一 董仲舒倡导的儒学不是先秦儒学简单地翻版或复兴,而是新的重建。从本质上说,董仲舒所提倡的儒学已基本背离了先秦儒学的人文方向而倒向神学。他企图通过对天有意、志、理、数的十大要素的规定,通过天人比附,抬高并神化世间君主(天子)的地位,以神权来加强王权;通过对天志、天道的揭示,以天志之崇阳而贱阴论证了人世的三纲秩序,并为儒家德治主张提供了顺天依据;以天道之五行为儒家的伦常和设官施政提供了行为定式和模型。

材料二 儒学经汉儒的重建而走向神学。汉以后,儒学式微而被玄学、佛学取代。至隋唐,随着佛学被中华文化所消化,儒学开始复兴。唐韩愈提出“道统”说,认为儒学是中华自古以来治世的唯一正道。宋代儒者,以重建道统为己任,重新确立孔子在中华文化中的正统地位,并以民间讲学的方式,传播和弘扬儒学,从而开辟了儒学的一个光辉时代,历史上一般称宋明儒学为新儒学。宋明儒学的重大贡献是复活并弘扬了先秦儒学的内圣成德之教,把孔孟的仁学或心性之学用发得博大精深,并以此形成了体系完备、内容充盈的理学和心学。晚明三大儒对儒家的事功之学有补益,并在政治理念方向有较大的突破。

——材料一、二均摘自陈红太《儒学与中国传统政治哲学》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出董仲舒重建儒学的表现。(2)根据材料二并结合所学知识,分析理学兴起的原因,概括晚明三大儒对儒家“补益”和“突破”的具体主张。

材料 中世纪中后期,英国比法国较早地建立起强大的王权,英国贵族的势力因受到强大王权的限制远不如法国的贵族,但是,深受日耳曼人传统自由观念熏陶的英国贵族们绝不会成为对王权俯首帖耳的羔羊,单个贵族虽不足以和国王抗衡,多数贵族联合起来却能迫使国王签署限制其权力的《自由大宪章》,贵族与王权的较量在近代英国民族国家形成的关键时期基本上呈均衡态势,由此产生了以兼容并包为基本特色的多元政治文化传统,既容忍对立方的存在,又兼容传统的思想与文化。

法国王权与贵族势力的较量却经历了戏剧性的变化。在中世纪早期,法国境内许多贵族的政治、经济及军事实力远在法王之上,法王的实际统治仅局限在王室领地——巴黎地区之内。在中世纪后期,法王的实力急剧扩张,不要说单个贵族,即使全体贵族联合起来也不足以对法王的权力构成实质性的制约,法国出现了绝对的君主专制统治。

——摘编自雷恒军《制度变革的民情分析》

(1)根据材料并结合所学知识,比较中世纪中后期英、法两国政治文化发展的差异。

(2)根据材料并结合所学知识,概述近代英国贵族与王权较量的基本历程。

材料 16世纪和17世纪不仅标志着欧洲的一种决定性转折,而且也标志着人类历史的一个创造性突破。长久以来,17世纪一直被认为是“革命的时代”。在那之前,西方文明从未如此讲求实利主义并以工业为导向。其商业活动——逐渐反映在交换、借贷、商业买卖和市场拓展的机制上——这又促进了更彻底的变革。

——斯坦利布德尔《变化中的资本主义》

根据材料并结合所学知识对材料中的观点进行评述。(要求:观点准确,论证充分,史论结合)材料 随着19世纪下半叶以来,现代大工业的扩张性和整体性,世界对建立公平、合理、开放、有序的国际经济、政治与安全秩序的客观要求与帝国主义的强取豪夺、殖民地瓜分以及国际无序状态之间的矛盾无法协调,并一直困扰着20世纪上半叶的国际社会。一战后列强之间围绕殖民体系的存废与调整问题、如何处理挑战现存秩序的战败国处置问题,以及全球性经济与安全机制构建问题展开了持续激烈的矛盾冲突与新旧理念、势力的多边博弈。凡尔赛—华盛顿体系的种种缺失与新旧理念、势力的多边博弈最终酿成第二次世界大战。反法西斯战争最终从根本上突破了19世纪末以来世界历史进程的结构性矛盾,不仅从实力地位对比上完成了历史的新旧交替,而且从观念和制度层面完成了历史的跨越。

——摘编自徐友珍《20世纪两次世界大战发生的历史反思》

(1)根据材料并结合所学知识,指出第二次世界大战爆发的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概括世界反法西斯战争胜利的意义。

材料一

材料二 西欧的封建时代在多方面都呈现出二元对立的特点,其中政治上……中世纪晚期,西欧正值资本的原始积累阶段,就是封建关系逐渐解体、资本主义关系开始萌芽,二元制的经济特征正在消退,主要表现为庄园制经济瓦解、农奴摆脱依附关系而获得人身自由,而同时,商品货币关系越来越将城乡间分割与对立的封建经济活动,纳入资本主义统一民族大市场发展的快车道。同时,二元制政治特点逐渐褪色,一方面是罗马天主教会的衰落,另一方面是现代民族国家的兴起,这种发展趋向已势不可当。

——摘编自姜守明《中世纪西欧封建社会的二元制》

材料三 南北战争(美国内战)是美国历史上一场规模最大的内战,参战双方为北方美利坚合众国和南方的美利坚联盟国……美国独立后,南方和北方沿着两条不同的道路发展。在北方,资本主义经济发展迅速,从19世纪20年代起,北部各州开始了工业革命,到19世纪50年代完成。1860年,北方工业生产居世界第四位,总产值达18.8亿美元。在南方则实行种植园黑人奴隶制。南方奴隶制度是生长在美国社会的赘瘤,它严重窒息了北方工商业的发展。南北矛盾和斗争自19世纪初起日趋激烈。北方要求在西部地区发展资本主义,限制甚至禁止奴隶制度的扩大;南方则力图在西部甚至全国扩展奴隶制度……南北战争给当时的欧洲观察家留下了深刻印象。列宁认为,南北战争具有“极伟大的、世界历史性的、进步的和革命的意义”。

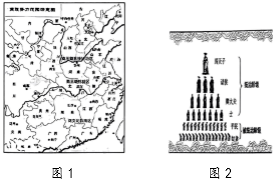

(1)阅读图1、图2,指出商和西周的国家治理形式。结合所学,阐述西周治理形式的先进之处。

(2)根据材料二,结合所学,指出西欧封建时代政治、经济二元对立的特点。并分析“二元制经济和政治特征消退”的主要表现。

(3)根据材料三,结合所学,分析南北战争“极伟大的、世界历史性的、进步的和革命的意义”。列举19世纪60-70年代结束分裂、实现国家统一的两个欧洲国家。

6 . 材料 洛阳素有“王里”之称,却在晋末大乱时毁于兵火,成为诸政权的拉锯地带,“号为荒土”。493年秋,孝文帝放弃平城,迁往洛阳,并开始了对南朝的连年征讨,其间穿插有革服饰、正音声、改姓氏、大定姓族等汉化改革。孝文帝“营洛务求壮丽”,“礼盛周宣《斯干》之制,事高汉祖壮丽之仪”,里坊形制益发规整化。城中有“户十万九千余”,若按五口之家的标准计算,至少也有五六十万人;重新成为北方商贸中心,繁荣的“大市”集聚了一批财资巨万的富商大贾。而后世王夫之则认为:迁洛“涂饰虚伪……糜天下于无实之文,自诧升平之象。强宗大族,以侈相尚……部落心离,浮华气长”,是北魏速亡的原因。

——摘编自陈汉玉《也谈北魏孝文帝的改革》等

(1)根据材料并结合所学知识,概述孝文帝重建洛阳的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析王夫之认为“迁洛造成北魏速亡”的原因。

铁路是现代最重要的交通工具之一,铁路的发展与社会经济的发展是紧密相连的。

材料一 “二战后,公路和航空运输发展较快,铁路亏损严重。美、英、德、法等大量封闭并拆除铁路,不少国家不得不将铁路收归国有。进入70年代,随着日本建成世界第一条高速铁路——东海道新干线,除美国因传统的内燃牵引不易改造外,各资本主义国家都决定采用噪音较小而不排放废气的电力牵引,并相继修建高速铁路。高速列车实现了和航空竞争的预期目标,但票价便宜且安全、方便、舒适,铁路获得新的生命力。

——摘编自江华《世界铁路发展的历程和启示》

材料二 1994年建成并投入使用的广州—深圳准高速铁路,最初租用瑞典列车,后使用“蓝箭”国产动车组,为我国高速铁路做好技术前期准备。广深铁路一度因资金困难被迫停工,后通过股份制改造,成为第一家在香港上市的铁路运输企业。进入21世纪,通过引进国外技术,形成了“和谐号”动车组系列。我国铁路工业有较强的“造血能力”,没有把自己的企业变成他人的加工厂,自行开发生产的车型一度成为主力。至2015年底,我国高速铁路运营里程达1.9万千米以上,居世界第一。同时,对外合作不断取得新成效,李克强总理被称为“高铁超级推销员”。

——摘编自王亦军《中国高速铁路建设回顾与发展思考》

材料三 2004年,国家《中长期铁路网规划》经国务院审议通过,其发展目标为:到2020年,全国铁路营业里程达到10万公里,主要繁忙干线实现客货分离,复线率和电化率均达到50%,运输能力满足国民经济和社会发展需要,主要技术装备达到或接近国际先进水平。尤其强调:要以西部地区为重点,新建一批完善路网布局和西部开发性新线;要把提高装备国产化水平作为“十一五”和今后铁路建设一项重要内容来抓。

——据国务院《中长期铁路网规划(2004)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪70年代欧美资本主义国家铁路的发展趋势,并分析这一趋势产生的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国高速铁路发展的特点,并简析特点产生的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中国高速铁路发展的历史经验。

材料“七七事变”发生后,英国外交大臣艾登于7月20日正告日本政府说:“中国政府渴望和平,但蒋介石也有一个他不能放弃的底线。”英国首相张伯伦主张召开国际会议谋求中日停火的途径,但反对国际社会对日本进行经济制裁和军事制裁。

日本占领北平和天津后,又制造了“八一三事变”,进一步扩大侵略。英国社会各界力量和团体以及个人,多数主张英国改变对日态度。1938年5月7月,英国驻华大使许阁森向英国外交部建议,应该援助中国。英国政府也开始采取一些具体措施。如,重开了滇缅路,让抗日物资运送到中国,还给了中国800万英镑的出口贷款。1938年10月16日,丘吉尔在对美国人民的广播中歌颂了中国人民的抗日战争,他相信中国人民绝对不会被征服。

——据李世安、陈淑荣《卢沟桥事变后英国对日政策的转变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括卢沟桥事变后英国对日态度的转变,并分析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价卢沟桥事变后英国的对日政策。

材料一

元朝形势图(1330年)

材料二 “行省掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省”“决大狱,质疑事……皆中书报可而后行。”“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

——摘编自(明)宋濂、王祎《元史》

材料三 美国独立战争期间,《邦联和永久联合条例》,即《邦联条例》经各州批准后正式生效。条例的主要内容:美国是由13个州组成的邦联制国家,各州保留其主权、自由和独立,以及其他一切未明文授予合众国国会的权力。第九条特别规定:如果没有得到9个州的同意,合众国国会不得擅自行使从经济、金融、法律到军队建设等多方面的权力。独立战争结束后,北美人民的经济状况并无明显的改善。相反,在1783~1786年,美国出现经济萎缩,纸币贬值,通货膨胀,捐税激增,使人民生活更加困难。于是他们对现状非常不满,不断举行起义。在国外,美国不仅受到西欧国家的轻视,而且还受到敌视。鉴于此,经过汉密尔顿和其他宪法支持者的共同努力,1787年美国联邦宪法取代邦联条例。这部宪法不仅确定了立法、行政、司法三权分立等宪法基本原则,还确立了联邦主义原则,从而使美国由“头脑听从四肢指挥”的邦联制发展到“四肢听从头脑指挥”的联邦制。

——摘编自周跃军《从邦联制到联邦制——评美国国家结构形式的演变》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括元朝行省制的特点,并简析其影响。

(2)根据材料三,简要说明美国邦联制的弊端,并结合所学知识指出1787年国家结构形式变化对美国发展的意义。

(3)综上,谈谈你对国家治理问题的认识。

材料一 长城是古代中原王朝在当时历史条件下,处理古代世界一直无法彻底解决的欧亚内陆族群军事威胁的一种方案。……在世界近代史开启之初,明朝在具备强大实力的情况下,由于政权性格呈现“内向”特征,……对于海疆开拓甚为漠视,反而在北部陆疆、东部沿海大规模构建长城防御体系。明代中国这一做法,虽用较为经济的方式,在一段时间内维持了内政与边防、财政和军事之间的平衡,但从长期来看,并没有解决海陆边疆问题。在“南倭北虏”威胁之下,政府长期陷入财政危机与政权困境。

——摘编自赵现海《十字路口的长城》

材料二 在中国古代,修筑长城是历代王朝各项劳役中最为残酷、最具代表性的一项劳役,以致“孟姜女哭长城”的故事家喻户晓。近代以来,人们对长城的看法则经历了戏剧性转变。20年代末国内著名报刊《良友》写道“在现代物质竞争中,西方每占优胜。……虽然中国建造长城时,美洲还没被发现,可惜今日长城老而无用了。”30年代初长城抗战爆发后,在各大新闻媒体的报道下长城被赋予了新的“身体”,出现了人的长城,铁血的长城等观念。1935年田汉在《义勇军进行曲》写到:“把我们的血肉,筑成我们新的长城”,意在重新唤起民众对于长城抗战的记忆。长城由此升华为一座更具精神意味的、新的长城。

——摘编自吴雪杉《长城:一部抗战时期的视觉文化史》

(1)根据材料一指出明代修筑长城的原因,结合所学知识简析其影响。(2)根据材料二概括民众对长城态度的变化,结合所学知识分析变化的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析影响人们对长城形象认知的因素。