(1)看一看简牍的的出土地点透露了秦怎样的发展历程?

(2)想一想以上简牍的发现和解读对于我们了解秦的历史具有怎样的价值?

材料一 唐初,①每事先经由中书省,②中书做定将上,③得旨,再下中书,①中书付以门下。或有未当,则②门下缴驳,又上中书,中书又将上,③得旨,再下中书,中书又下门下。若事可行,①门下即下尚书省,②尚书省但主书填“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

材料二 初,①三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎自侍中迁中书令,乃徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又②改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。

——《新唐书》

材料三 凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上(太宗)始申明旧制,①由是鲜有败事。

——《资治通鉴》

(1)根据材料一,概括指出唐朝前期三省六部制运作的主要特点。

(2)根据材料二,概括指出“政事堂”的性质发生了什么变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析三省六部制的历史作用。

【读史指导】

材料 主旨 | 材料一:唐朝三省部门的职能分工及其运作的具体程序。 材料二:政事堂机构设置的变化。 材料三:唐朝权力运行机制中的相互制约和作用。 |

| 信息解读 | 材料一:①说明了唐朝政事运作具有固定的程序。②说明了三省有各自的分工,且相互之间存在制约关系。③体现了皇帝是最后的决策者。 材料二:①说明了起初政事堂是唐朝宰相议政的场所。②说明了政事堂是中央一级的行政机构。 材料三:①说明了三省六部制的存在,能够减少决策的失误。 |

| 历史结论 | 三省六部制是对相权的分散和削弱,加强了皇权。但同时也在一定程度上制约皇权,提高行政效率和减少决策失误。 |

材料一 我们党深信,只要鼓足六亿多人民的干劲,动员六亿多人民力争上游,我们一定能够①高速度地进行建设,一定能够在一个②比较短的时间内赶上一切资本主义国家,成为世界上最先进、最富强的国家之一。

——1958年5月29日《人民日报》社论

材料二 下表为1957~1965年我国工农业主要产品产量(单位:万吨)。

| 时间 | 1957年 | 1960年 | 1962年 | 1965年 |

| 钢产量 | 535 | 1866 | 667 | 1223 |

| 粮食产量 | 3900 | 2870 | 3200 | 3891 |

——胡绳《中国共产党的七十年》

(1)根据材料一,指出该社论体现的心态。结合1956~1957年的国内政治、经济形势,分析其形成的主要因素。

(2)计量化的方法是史学研究中的一种重要方法。观察材料二中表格数据并结合所学知识,说明我国工农业主要产品产量变化的主要原因。

【读史指导】

材料主旨 | 材料一:体现了盲目激进的心态。 材料二:1957—1965年我国工农业主要产品产量。 |

| 信息解读 | 材料一:1958年5月29日《人民日报》社论。①说明乐观自信;②说明急于求成。 |

| 历史结论 | “左”倾错误导致了“大跃进”、人民公社化运动,使我国的社会主义建设遭受了巨大的挫折。 |

材料一 1946年2月美国驻苏代办乔治·凯南向美国国务院发回一份长达8000字的电报。凯南认为,美苏之间无法建立“合作”关系,①必须把苏联看作是政治的对手,而不是伙伴。

——张建华《世界现代史(1990~2000)》

材料二 到20世纪50年代……由于苏联控制了相当数量的中欧和东欧国家,①法德之间发生争执的传统根源也就消失了,而且由于②德国被分裂开来,并受到外族的控制,这也大大便利和鼓励了法德之间的合作。

——戴维·卡莱欧《欧洲约未来》

材料三 “冷战”结束后……①全球失去了对混乱和暴力的威慑,而新的世界缺少了对未来的确定性,在一个不再以意识形态斗争为特征的时代里,人们也缺少了目的性。……“冷战”的结束暗示了权力关系发生剧变的可能性,暗示了②标志着世界历史的一个新时代的全球重组正在进行。

——杰里·本特利《新全球史》

(1)结合所学知识指出材料一中美国“把苏联看作是政治的对手”的原因,及此后在经济军事方面采取的措施。

(2)根据材料二,指出苏联“控制了相当数量的中欧和东欧国家”对欧洲的影响。

(3)根据材料三,概括指出“冷战”结束对世界局势的影响。

【读史指导】

材料 主旨 | 材料一:反映了乔治·凯南对二战后美苏关系走势的看法和态度。 材料二:说明了苏联在二战后对欧洲的影响。 材料三:阐述了“冷战”结束对世界的影响。 |

信息解读 | 材料一:①指出美、苏之间存在社会制度上的矛盾。 材料二:①说明了有助于法德之间的合作。②说明了加剧欧洲的分裂。 材料三:①说明“冷战”结束对世界局势产生了不利影响。②指出了新的世界格局在“冷战”后逐步形成。 |

历史结论 | 美苏“冷战”根源在于两国利益的矛盾,这种“冷战”一方面有助于避免新的世界大战爆发,另一方面又造成了世界局势的动荡和紧张。 |

材料一 纵观中华人民共和国成立以来粮食生产的发展,大致分为三个阶段:①第一阶段为1950~1978年。1949年,中国粮食总产量只有1.132亿吨,1978年达到3.048亿吨,29年间年均递增3.5%。……②第二阶段为1979~1984年。1984年,中国粮食总产量达到4.073亿吨,6年间年均递增4.9%,是中华人民共和国成立以来粮食增长最快的时期。……③第三阶段为1985年到今。1995年,中国粮食总产量达到4.666亿吨,11年间年均递增1.2%。

——中华人民共和国国务院新闻办公室《中国的粮食问题》

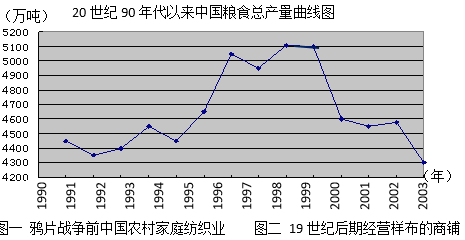

材料二 20世纪90年代以来中国粮食总产量曲线图

(1)根据材料一并结合所学知识分析,1979~1984年间“粮食增长最快”的主要原因是什么?

(2)根据材料二,概括20世纪90年代以来我国粮食生产的发展趋势,并简要分析其原因。

(3)你认为当前解决我国粮食问题的主要方法有哪些?

【读史指导】

| 材料主旨 | 材料一:1979~1984年间粮食增长最快的主要原因。 材料二:20世纪90年代以来我国粮食生产的发展趋势。 |

| 信息解读 | 材料一:中华人民共和国成立以来粮食生产的发展的三个阶段。①第一阶段是改革开放前;②第二阶段处于改革初期;③第三阶段我是农村改革的深化阶段。 材料二:20世纪90年代以来我国粮食生产的发展趋势。图片反映了这一阶段我国粮食生产由缓慢增长到快速增长再到下降的历程。 |

| 历史结论 | 我国粮食生产的发展与各项方针政策的制定、科技的投入等密切相关。 |

材料一 (胡佛)主张救济主要应由①地方政府和社区、私人慈善团体进行;②救济重点在照顾处于困境中的大工业资产者、金融家和大农场主。他说:“联邦政府一干预,这种保险或干预,就会一成不变地堕落为仅仅的布施。”“对我们国家的理想和精神来说,自愿自觉的行动总比国库里拨出款来要强上千倍。”

——摘自黄安年《富兰克林·罗斯福和1935年社会保障法》等

材料二 罗斯福认为,①(联邦)政府对于全体公民的福利负有一种终极的责任。如果私人之间相互合作共同努力,未能为那些愿意工作的人提供工作和为不幸的人提供救济,那么,那些并非由于自己的过错而遭遇困难的人就有一种要求政府予以援助的权利,他宣称“②所有的人都有享受充分保障,不必在经济上担心老、病、事故和失业的权利”。

——摘自《美利坚合众国成长史》等

材料三 1933~1939年,美国政府各项救济工作的支出总额达到了约180亿美元。这样的结果,毫无疑问地造成了①美国政府的连年赤字……1936年财政年度的赤字是43亿美元……但客观效果却使整个国家的境况有所好转,②大大减轻了失业者的贫困和痛苦。

——温荣刚《罗斯福实行赤字财政政策的原因分析》

(1)根据材料一、二,比较胡佛和罗斯福对社会救济的主张有何不同。

(2)结合所学知识及材料指出,为提供“工作”和“救济”,罗斯福政府采取了哪些措施?这些措施反映出国家干预经济的哪些手段?

(3)根据上述材料并结合所学知识,评价罗斯福新政中的社会救济举措

【读史指导】

| 材料主旨 | 材料一:胡佛对社会救济的主张。 材料二:罗斯福对社会救济的主张。 材料三;美国政府各项救济工作的支出造成的影响。 |

| 信息解读 | 材料一:胡佛在责任承担者方面、救济对象方面的主张。①胡佛主张救济主要应由地方政府、社区和私人慈善团体进行;②胡佛认为救济的重点应是大工业资产者、金融家和大农场主。 材料二:罗斯福在责任承担者方面,救济对象方面的主张。①罗斯福认为联邦政府负有社会救济的责任;②罗斯福认为救济应面向所有人。 材料三:美国福利政策的影响。①造成了美国政府连年的财政赤字;②减轻了弱势群体的贫困和痛苦。 |

| 历史结论 | 解决民生问题才能缓和矛盾与维护社会的稳定。 |

材料一 据海关统计,1914~1918年……①出口每年比1913年增加14.8%至20.5%,②入超由每年2亿两减至约3000万两,1919年更减至1600多万两。

材料二 1911~1913年我国注册设厂有72个……①1914~1918年,五年间注册设厂183个

——以上摘自《中国近代经济史统计资料选辑》

(1)材料一反映出怎样的现象?

(2)据材料一及所学知识,分析材料二中民族企业增多的原因。

【读史指导】

| 材料主旨 | 材料一:出口增加,入超减少 材料二:我国注册设厂数量增多。 |

| 信息解读 | 材料一:民族工业发展迅速。①出口数额增加;②入超减少。 材料二:民族工业短暂的春天。①1914~1918年注册设厂数量增加。 |

| 历史结论 | 1914~1918年,一战期间由于帝国主义忙于战争,民族工业出现了短暂的春天。 |

材料一 清末,马铃薯开始引入福建,种植面积很快扩大,主要①销往国外市场。《闽海关十年报告(1892~191年)》载:“福州周围农村生产很多马铃薯,运往香港和新加坡售卖。但是在35年前,当地很难买到马铃薯,外国人餐桌上的马铃薯要从澳门或者汕头运进来。”到20世纪20年代,“栽种马钤薯已经越来越普遍了,并且获利颇佳”。

材料二 ②建立原料基地,设立农产品加工工厂也是农业生产结构性变动的一个表现。福建沿海平原盛产蔗糖……商人施景辉等人集股票20万元,在……闽侯尚干乡办起了“华兴机器制糖公司”。该公司以高价采购甘蔗,“各乡闻风而起,遂多种蔗,即以新洲而论,所种视往年增三分之一,各乡略同”。

材料三 19世纪末,以福州为中心的机坊数约500家,散布在福州市内及附近各村……大机坊备有布机30部,年产量1万匹;小机坊也备有数部,年产量500匹。他们接受布庄行的委托而织制,庄行将原料棉纱分送给各厂织制,织成的布再由染坊收回,贴上本庄招牌出卖。这些③新兴的农家手工业从属于近代工商业资本的厂商、行号。农民或自置织机,或从厂商处租机,并领取原料,织成后交给厂商,论件给资。

——以上材料均选自林星《近代东南沿海通商口岸城市城乡关系的透视——以福州和厦门为个案》

(1)依据材料,概括开埠通商后福州周边农村经济呈现的新特点。

(2)结合所学知识,分析引起以上变化的原因有哪些?

(3)综合上述材料并结合所学知识谈谈你如何认识上述变化。

【读史指导】

| 材料主旨 | 材料一:开埠通商后福州周边农村经济呈现的新特点。 材料二、三;开埠通商后福州周边农村经济呈现出新特点的原因。 |

| 信息解读 | 材料一:马铃薯种植面积扩大。①说明销往海外市场。 材料二:农产品加工工厂的出现。②说明原料基地的建立。 材料三:以福州为中心的机坊的成立。③新兴的农家手工业的兴起。 |

| 历史结论 | 开埠通商带来了西方工业文明,推动了开放城市周边地区的农业生产结构、社会经济结构的变化。 |

材料一 在一个国家的内地交通方面,人们从未见过任何革命能够比得上英国在几年时间内所实现的那种革命。①谷物、煤炭、各种货物的运输,几乎只需以前所用的马匹的半数。②商业旅行快了一倍以上。③农业进步与商业进步并肩前进。一切都呈现繁荣的样子。我们的一切生产都增加了价值。作为这个大运动的枢纽的东西就是我们道路的改革。

——保尔·芒图《十八世纪产业革命》

材料二 英国的煤产量从1770年的600万吨上升到1800年的1200万吨,进而上升到1861年的5700万吨。……在1850年至1913年间,①硝酸盐、钾碱和过磷酸钙的产量从微不足道的数量分别上升到899800公吨(其中四分之三用于制肥料)134800公吨16251213公吨……②高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具,它们导致一个不仅提供工业产品、也③提供农业产品的世界市场。加拿大的小麦、澳大利亚的羊肉、阿根廷的牛肉和加利福尼亚的水果可在世界各地的市场中找到。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)据材料一及所学知识,说明18世纪英国交通领域变革的历史背景及对英国社会的影响。

(2)据材料二,说明工业化对世界农业发展及能源利用的影响。

【读史指导】

| 材料主旨 | 材料一:英国交通领域变革的历史背景及对英国社会的影响。 材料二:工业化对世界农业发展及能源利用的影响。 |

| 信息解读 | 材料一:①说明物资流动;②说明人们的时间观念改变了:③说明促进了经济发展。 材料二:工业化。①说明新型肥料(化肥)得到使用;②说明粮食储运条件得到改善;③农牧产品在世界范围内的流通。 |

| 历史结论 | 工业革命促进了交通运输的发展,促进了经济的发展,加强了世界的联系,也增加了对能源的需求。 |

材料一 在唐前期一百多年农业稳定发展的基础上,社会经济呈现全面繁荣……元稹《估客乐》一诗生动描述了唐前期商人贩运的商品:“①求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。”

——宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

材料二 (宋时开封)相国寺每月五次开放,万姓交易……第二、三门皆动用什物。卖②蒲合簟席、屏帏洗漱、鞍辔弓剑、时果、脯腊之类……两廊皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵、珠翠、头面、帽子之类。

——孟元老《东京梦华录》

材料三 “明清两朝,都是延续了数百年的统一王朝,政治统一,社会相对安定。”“(明万历年间)富室之称雄者,江南则推新安(指徽州),江北则推山右(指山西)。③新安大贾,鱼盐为业。④山右或盐,或丝,或转贩,或窖粟。新安奢而山右俭也。”

(1)从材料一到材料二商品种类有何变化?

(2)根据材料三,比较“富室之称雄者”的不同之处。

(3)根据材料一、三,概括中国古代商业发展的条件。

【读史指导】

材料主旨 | 材料一:唐前期商业发展概况。 材料二:宋代商业发展概况。 材料三:明清时期徽商和晋商发展概况 |

| 信息解读 | 材料一:①奢侈品。 材料二:②日用品。 材料三:③徽商以鱼盐为业;④徽商奢侈,晋商节俭 |

| 历史结论 | 商业的发展与社会环境、政府的政策、商人的经营理念是密切相关的。 |