材料 欧洲“中世纪”的概念,最早是由15世纪人文主义历史学家比昂多提出的。他在《罗马帝国衰落以后的历史,472——1440年》中,认为西罗马帝国的灭亡标志着古代史的结束,开启了另一个新的时期,即中世纪,它的历史绵亘千年,至14世纪初文艺复兴时代的来临。启蒙运动时期的思想家将中世纪称为“黑暗时代”,浪漫主义学者以及19.世纪以来的一些历史学家则认为中世纪并不黑暗,它对人类文明同样具有不可磨灭的贡献,是人类发展史上一个不可逾越的阶段。

——摘编自张广智《西方史学史》

根据材料并结合所学知识,对上述“中世纪”历史的评价进行论证探讨。(说明:在材料中任选一个观点进行论述,也可以提出新的观点,并加以论述。要求:观点明确,史论结合,史实准确。)材料 北宋经济发达并拥有先进的印刷技术,朝廷大力扶持书院,佛道二教为书院的选址以及讲说形式提供了经验,这些有利条件促使书院在宋代进入“黄金期”。宋代书院为学生营造了一个幽美的学习环境。四大书院教育成绩突出,为宋代社会培养了众多人才,也为官学科举教育的弊端起到修正作用。除书院外,宋代在多个领域被人们视为“黄金期”,如哲理性诗词创作的黄金期、民间制瓷业发展的黄金期等,不同的视角反映了人们探究宋代历史的不同侧面。

——摘编自刘明明《宋代四大书院教育研究》

依据材料并结合所学知识,请你再提出宋代社会的任意一个“黄金期”,并运用所学知识予以论述。(要求:提出的“黄金期”不得与材料中的三个“黄金期”重复,史论结合,史实准确,逻辑清晰)材料一 世界遗产文化遗产是全人类的共同财富。1972年,联合国教科文组织第17届会议通过《世界遗产公约》,旨在集各国之力,对日益遭到损毁的文化和自然遗产实施有效保护。《世界遗产公约》充分肯定文化遗产具有“突出的普遍价值”,对于一部分全人类的共同遗产,应列入《世界遗产名录》加以重点保护。截至2021年7月25日,世界遗产总数达1122项,中国拥有世界遗产56项。如图是中国的“世界遗产”的LOGO。

——摘编自《选择性必修3文化交流与传播》等

材料二 世界遗产(部分)

| 名称 | 世界遗产委员会的评价 |

| 敦煌莫高窟 | 地处丝绸之路的战略要点,不仅是东西方贸易的中转站,同时也是宗教、文化和知识的交汇处。 |

| 大运河 | 大运河是世界上最长、最古老的人工水道,也是工业革命前规模最大、范围最广的土木工程项目。 |

| 良渚古城遗址 | 展现了一个以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态。 |

| 泉州 | 宋元中国的世界海洋商贸中心,成为东亚和东南亚贸易网络的海上枢纽,对东亚和东南亚经济文化发展做出了巨大贡献。 |

| 法国米迪运河 | 运河沿线点缀着许多城市和村庄,两岸有繁忙的公路和铁路,还有许多步行小道。 |

| 凡尔赛宫及其园林 | 凡尔赛宫是路易十四至路易十六时期法国国王的居所,一个多世纪以来,凡尔赛宫一直是欧洲王室官邸的典范。 |

| 雅典卫城 | 显示着希腊1000多年繁荣的文明、神话和宗教。 |

| 古罗马斗兽场 | 是古罗马帝国专用的角斗场和剧场,它曾经是古罗马帝国的象征,是政治、社会、文化和娱乐的中心。 |

——摘编自《中外历史纲要》等参考

材料一、二,选择材料二中的两个世界遗产,提炼一个主题,结合所学,紧扣所选的“世界遗产”,写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)。材料

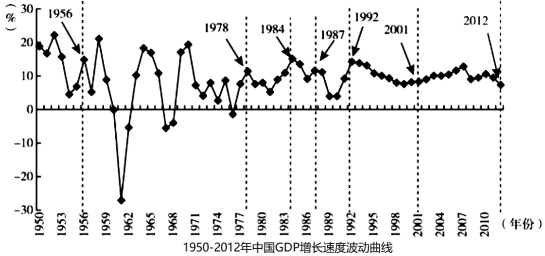

——摘自郭旭红《新中国GDP增长速度发展演变研究》

从材料中提取三条及以上信息,自拟论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,列出信息并充分论证,表达清晰。)

苏伊士运河大事记

为缩短欧亚贸易航程并与英国争夺印度和东南亚的贸易利益,1859年,法国极力支持并开始与埃及合力开凿苏伊士运河。12万埃及劳工为此丧生,埃及政府也陷入了严重的债务危机,被迫出售运河部分股票,主要被英国购得,1869年运河通行。1882年,英国驱逐法军后建立军事基地,完全占领埃及并最终取得运河控制权,埃及正式沦为英国的殖民地。同年,埃及军民进行了英勇的反英斗争,但抵抗失败。1888年,德国联合法、意等国缔结公约,要求保障运河通航的自由通航,英国虽对该公约不满,但不敢挑起众怒,遂于1904年加入公约。1922年,面对埃及的反英斗争,英国被迫形式上承认埃及独立,但仍保留运河特权。1955年,因埃及与苏联的军事合作,英、美截留埃及阿斯旺大坝建设贷款。埃及遂宣布运河收归国有,从而引发苏伊士运河危机。1956年,英国对埃及发动“苏伊士运河战争”。在美、苏联合施压下,英国被迫停火,埃及彻底收回运河主权。1975年,苏伊士运河因中东战争关闭8年后重新通航。之后,在众多国家与国际组织的援助下得以扩建。2015年,苏伊士运河实现了南北双向航道同时通航。

依据材料,围绕“苏伊士运河的历史变迁”提出一个观点,并结合所学予以阐释。(要求:明确写出所拟观点,阐释须有史实依据。)材料 民族主义是一种想象的共同体。想象的共同体不是虚构的共同体,是一种与历史文化变迁相关,根植于人类深层意识的心理建构。其建构过程主要受以下三大维度的力量影响。

第一维度:宗教共同体、王权王朝共同体不断衰弱。

第二维度:工业革命;印刷与书面媒体;单一标准语言对人们连接感与归属感的强化。

第三维度:殖民背景下的爱国主义、种族主义,激发深刻的自我牺牲与族群之爱。

——据本尼迪克特·安德森《想象的共同体》整理

结合世界史的相关知识,围绕以上材料的部分或整体内容,自拟论题,予以论述。(要求:论题明确,史论结合,表达清晰。)材料 下表为历史上的东西方茶叶贸易概况。

| 时间 | 概况 |

| 唐代 | 中国茶叶传播至西亚阿拉伯地区,西方就已经注意到中国的饮茶习俗 |

| 16世纪 | 欧洲商人、传教士自东返,介绍中国饮茶方式和以茶待客的生活习俗,介绍茶具和其他器具 |

| 17世纪至18世纪初 | 荷兰是欧洲最大的茶叶贩运国。荷兰成为最早开始饮茶的欧洲国家。茶叶最初被视为药物放在药店出售,价格相当贵,一般人消费不起 |

| 18世纪后半期 | 英国东印度公司支配了世界茶叶贸易。茶叶成为英国的大众饮料,饮茶之风在英国广泛流行,创造了独特的英国“下午茶”文化,这适应了英国工业化生产的需求 |

| 19世纪 | 英国人养成了在茶中加糖的习惯,饮茶的流行推动了瓷器茶具、餐具等的流行。中国外销茶叶主要有红茶和绿茶 |

材料 长久以来,对包括中国在内的东方的向往和迷恋一直根植于西方文化的源头,史景迁曾指出:“欧洲人关于中国的真实知识中总掺杂着想象,二者总是混淆在一起,以致我们很难将它们区分开来。”

| 时间 | 人物及著作 | 对中国的描述 |

| 公元1世纪 | 维吉尔《田园诗》 | 赛里斯(Seres产丝之国)人从树上采集非常纤细的羊毛织成漂亮的织物 |

| 1255年 | 《鲁布鲁克东行记》 | 契丹通行的钱是一种棉纸,长宽一巴掌,上面印有几行字;医师熟悉草药,熟练地按脉诊断;他们用毛刷写字、绘画 |

| 1615年 | 《利玛窦中国札记》 | 棉花产量可观,硝石产量丰富,多用于制造焰火供节日娱乐;汉字符数量极大,使用木板刻制印刷;钻研自然科学不像哲学研究那样受到荣誉的鼓励 |

| 1756年 | 伏尔泰《风俗论》 | 在已知的古代国家中,唯有中国不曾受神职人员的统治;政府官员必须经过好几次严格的考试才录用;监察和进谏制度在一定程度上保证了皇帝不易独裁专制 |

| 1776年 | 亚当.斯密《国富论》 | 中国一向是世界上最富的国家,然而许久以来它似乎就停滞于静止状态了,他们下层人民的贫困程度远远超过欧洲最贫乏国民的贫乏程度。他们很少或完全没有国际贸易,将前来请求通商的外国人视为乞食者 |

——摘编自邹雅艳《13~18世纪西方中国形象演变》

根据材料并结合所学中国古代史知识,对表中的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合)。历史是由无数个片段组成的,每一个片段都不是完美的,都是复杂多面的,但是它们对整个历史都有其阶段性的价值。特别是那些形成历史逻辑的关键环节,应当予以必要的肯定。当我们批判历史上的每一个不完美的片段时,都不能完全否定它在历史链条上的价值,甚至也需要找出它之所以发生的“理由”。这历史尽管不是笔直的,但却是进步的;尽管是非线性的,却是螺旋上升的。我们只有深入当时的历史条件找出造成历史灾难的因素,也找出曾经的思想闪光,尽管这些思想成果并不完美,甚至当时也未能达到社会共识,但也是我们不断认清事物的一个过程,否则不可能一步达到真理。历史研究也不是为了预测未来,而是在复杂的历史现象中找到可以借鉴的东西,从而最大程度地避免曾经发生过的社会灾难。

——(杨利川《我对保守主义的思考》)

依据材料所述,从所学知识中提取一个“历史发展片段”,结合所学知识,进行阐释。(要求:对片段的提取符合材料主旨,阐释充分且多角度,语言表达简练)

材料 某中学开展中国古代赋役制度的研究性学习,下表是三个小组展示的材料和所得的结论。

组别 | 材料 | 结论 |

汉代组 | 汉代赋税主要包括:按土地征收的“租”和按人口征收的“赋”。田租方面,汉文帝为鼓励百姓从事农业,实行三十税一的税率,并成为西汉定制,口赋、算赋是向百姓征收的人头税,更赋是德役的代替税,即代役钱。 | 汉代赋税征税标准以土地为主 |

唐代组 | 户无主客,以现居为薄,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。 | 两税法有利于保证政府的财政收入 |

明代组 | 嘉靖末行一条鞭法……一条鞭之利于一时者少,而害于后世者大矣……税额之积累至此,民之得有其生也亦无几矣。 | 中国古代的赋役改革每进行一次,百姓负担就加重一次。 |