材料 中华文明具有突出的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。文明包括物质文明、政治文明和精神文明等方面。有学者将中华文明创新性的主要特征概括如下:

| 主要特征 | 代表名言 | |

| 特征一 | 传承与创新交互为用 | “知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。” |

| 特征二 | 通变中回应时代问题 | “究天人之际,通古今之变。” |

| 特征三 | 开放包容和视野交融 | “和实生物,同则不继。” |

| 特征四 | 强烈的担当意识和使命感 | “夫天未欲平治天下也;如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?” |

——摘编自王博《论中华文明的创新性》

根据材料,任选角度,自拟论题,并运用中国史相关史实予以论述。(要求:论题明确,史论结合,论述充分,表述清晰)材料 关于洋务运动的评价有以下几种观点。

观点一 吾敢以一言武断之曰,李鸿章实不知国务之人也。不知国家之为何物,不知国家与政府有若何之关系,不知政府与人民有若何之权限,不知大臣当尽之责任。其于西国所以富强之原,茫乎未有闻焉,以为吾中国之政教文物风俗,无一不优于他国,所不及者,惟枪耳、炮耳、船耳、铁路耳、机器耳,吾但学此, 而洋务之能事毕矣。

——摘自梁启超《李鸿章传》(1901年)

观点二 所谓洋务运动(或称同光新政),乃是清朝统治者在汉族地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸为目的的运动。

——摘编自牟安世《洋务运动》(1956年)

观点三 (洋务运动)它与封建顽固势力的斗争,实际上是促进中国社会生产力发展还是阻碍这种发展的斗争。它与外国侵略者的矛盾,反映了中华民族与外国侵略者矛盾,也反映了新兴的中国民族资本主义同正走向没落、垂死的西方资本主义的矛盾。

——摘编自徐泰来《也评洋务运动》(1980年)

(1)从材料中任选两个观点,分别概括其对洋务运动的评价,并结合所学内容分析这两个不同观点出现的原因。(2)根据材料并结合所学内容,你如何认识历史评价问题?

材料一 在16—18世纪繁荣的中欧贸易中,瓷器、漆器、织物、壁纸、家具和玩具等各式各样的中国特产涌入欧洲,饮茶成为一种新的生活方式,丝绸与瓷器的魅力促使欧洲人致力于将其生产本土化。

1753年7月24日,瑞典王后收到国王赠送的一件特殊生日礼物:一座木结构的中国屋。她描述道:“我的长子穿得像个中国王子一样在入口处恭候,随侍的王室侍从则扮成中国文官的模样……里面有一个令人赏心悦目的印度风格装饰成的大房间,四角各有一只大瓷花瓶……欣赏过所有东西之后,国王陛下下令演出一场配土耳其音乐的中国芭蕾。”

——摘编自张国刚《中西文化关系通史》

材料二 为加强对印度的统治,1853年,英国议会通过一个新特许状法案,规定印度文官应向全体英国臣民开放,实行公开竞争考试。但印度人进入印度文官殿堂的大门非常狭窄……印度成为主权共和国后,肯定了当时已存在的印度行政官等系统,并根据宪法有关规出定制定了全印文官法。文官分为全印文官、邦文官和中央文官。

——整理自程汉大《英国政治制度史》等

参考材料一二自选一个角度,运用18和19世纪的相关史实,围绕文明互鉴主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)材料:有学者将“民主”、“资本主义”、“法治”和“公民社会”做为构建近代以来西方文明所需的四大支柱,并将其比喻为四个长条黑匣子。在这些代表政治、经济、法律、社会的黑匣子内部,有着高度复杂且互相关联的制度在发挥着作用。正是因为这些制度优势,使得1500年后西方社会在世界上独领风骚,但1900年后西方的这些制度的衰退令人扼腕,使西方世界像明清时期的中国那样,正在走向沉沦。

——摘编自尼尔·弗格森《西方的衰落》

根据材料并结合所学世界近现代史的知识,从材料中提取一个观点并做出合理的历史解释。(要求:观点明确,史实准确,论述充分,表达清晰,逻辑严谨。)材料 刘家和在《古代中国与世界》中指出,文化史上发展的连续性与文化遗产的继承既有联系又有区别。在文化连续发展的文明中,前代文化自然地作为遗产被后代所继承,有文化史发展的连续就有文化遗产的继承。但是,有文化遗产的继承却未必有文化史发展的连续。中国古代文明在文化史上的发展连续性,在整个世界史上尤其显得突出。例如,中国古代文字在发展过程中,从未发生断裂现象,从甲骨文到金文,从金文到篆书,从篆书到隶书,从隶书到楷书,从繁体楷书到简体楷书,其全部发展过程体现文化发展连续性。

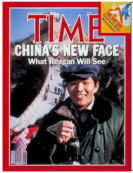

根据材料,结合中国历史相关知识,就“中华文明发展连续性”自拟论题,从整体或局部任一角度进行阐释。(要求:主题明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰,不得抄袭材料中的案例。)材料 《时代》(TIME),又称《时代周刊》、《时代杂志》等,是于1923年开始在美国出版的新闻杂志。是美国三大时事性周刊之一,内容广泛,时评精彩,视角独特,观点新颖。《时代》一直持续对中国的关注,自创刊以来,共计130多次将中国人作为该刊物的封面人物。下列两幅图分别是1979年1月1日的封面和1984年4月30日的封面。

| 1979年1月1日的《时代周刊》封面,邓小平被评为1978年的“年度风云人物”。标题写着“邓小平:中国新时代的形象”。 |

| 1984年4月30日的《时代周刊》封面,一个普通的中国人手里拿着可口可乐,面露微笑,背景是长城,标题写着“中国的新面貌,里根将会看到么?” |

材料 有位学者在总结18世纪中期到20世纪初的世界历史演变历程时,使用了如下标题:

革命、工业和帝国的时代(1750—1914 年)

根据材料,结合 18世纪中期到20世纪初的世界历史演变历程,自拟论题,并展开论述。 (要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)材料

19世纪 | 1821年,英国正式启动金本位制度。英镑成为英国标准货币单位,每英镑含 7.322 38克纯金,随后,各主要资本主义国家纷纷建立金本位制。 |

20世纪 | 1931年,德国和英国相继取消了金本位制;1933年,美国也取消了金本位制。接着,各主要资本主义国家纷纷废除全本位制,由此,黄金造出了国际货币流通领域。1944 年,依据布雷顿森林体系建立的国际货币制度,美元取得了等同黄金的地位,各国货币可以通过美(元间接兑换黄金,黄金仍然发挥着最终国际货币的职能。) 1971年8月,美国政府宣布暂时停止以美元兑换黄金。 1976年,国际货币基金组织成员达成了“牙买加协议”,决定推动黄金非货币化。从此黄金失去了作为国际货币的地位。 |

根据材料并结合所学知识,按照世界史发展脉络划分“黄金货币地位演变”的发展阶段,并予以说明。

材料 中国,书法源于实用的汉字书写,逐渐成为一门表现汉字形体美韵的书写艺术。下表为各时期汉字、书法发展概况。

| 时期 | 汉字、书法发展概况 |

| 商 | 甲骨文已成为一种成熟的文字 |

| 西周 | 通行金文;晚期使用正体大篆 |

| 春秋战国 | 使用小篆、鸟书、凤书、龙书、虫书等书体 |

| 秦 | 统一使用小篆 |

| 汉 | 隶书取代篆书,成为应用性书体;草书、行书、楷书等书体已经出现 |

| 魏晋 | 士族书家引领书法潮流,草书、行书、楷书流行 |

| 唐 | 选官要求“楷书遒美”;欧阳询、颜真卿、柳公权等楷书名家,影响深远 |

| 宋 | 北宋书法注重意趣;南宋书法受理学影响,信奉“心正则笔正” |

| 元 | 书法呈现复古现象,以赵孟頫为代表 |

| 明 | 明初,朝野盛行“台阁体”;晚明,徐渭、董其昌等人的书法表现出个性解放意识 |

| 清 | 应科举需求,形成“馆阁体”书法;金石学大兴,碑派书法应运而生 |

| 民国 | 有学者试图以拼音文字改造汉字;传统书法日渐衰落;1943年,书学研究会成立,致力于书法振兴 |

| 中华人民共和国 | 1956年,国务院推行汉字简化方案;1981年,中国书法家协会成立,之后多次举办全国性书法展览,并通过学术、教育、国际交流等渠道,推动书法发展与普及 |

——摘编自丛文俊等《中国书法史》等

围绕“汉字、书法与中华优秀传统文化的传承发展”这一主题,从表1中提取一个或多个时期的信息,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)某学校高二(1)班以“中国历史上大一统国家治理”为主题,以个人探究、小组合作、班级研讨会等方式,认识我国历史上大一统中央集权政治与国家治理的关系,从历史的角度加深对统一多民族国家形成与发展过程的了解。全班分为三个小组,每小组集体合作学习。各小组分别探讨如下问题

A.国家统一:探讨中国走向大一统国家的发展历程。通过了解中国历史上统一与分裂的不同历史阶段,认识统一是主流,是历史的大势。

B.“要在中央”:探讨中央集权与大一统的关系。整理不同时期大一统中央集权力量强弱变化的资料,分析中央集权对保持大一统的作用。

C.郡县体制和固俗而治:探讨历代中央与地方关系的变化及其对大一统的影响。通过了解地方行政区划的变迁,以及中央对地方的管控,了解大一统中央集权国家治理形成的运行机制。

请任选一个问题,结合中国古代史的具体史实,以中国历史上一个时期或多个时期为例,自拟题目,进行阐释说明。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)。