材料一 10—13世纪,中国再次进入分裂时期,南部的宋王朝与北部的辽金西夏王朝长期对峙,古今皆有人称这个时代为“南北朝”或“第二次南北朝”。

——摘编自程尼娜《辽金王朝与中华多元一体的关系》

材料二 10—13世纪是中国历史上又一个纷乱复杂、民族大交融的时代,汉民族又一次进入蜕变期,而周边的各少数民族十分活跃,纷纷建立自己的政权,尤以辽、西夏、金为代表。面对境内不同的民族、不同的生产生活方式、不同的被统治对象,游牧民族旧有的统治方式无法适应新的需要。因此,不同程度地汉化和借鉴、采用中原政治文明巩固自己的政权成为各民族政权不二的选择。

——摘编自魏淑霞《辽、西夏、金民族政权的汉化探讨》

根据材料并结合所学知识,以“10—13世纪的中国”为主题,撰写一篇历史小论文。(要求:围绕“10—13世纪”的时代特征,确立论题,展开论述,表述成文,立论正确,史实严谨,逻辑清晰)

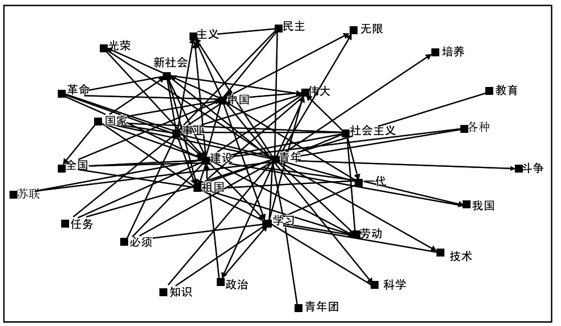

——据陈莉莉、贺宁《新中国成立以来“五四”纪念话语之殯变一一以〈人民日报〉为中心的考察》

根据图11并结合所学知识,对建国初期“五四”纪念活动文本中的代表性词语进行解读。(要求:至少选择3个高频词语,写出所选词语并展开解读;史实准确;史论结合;逻辑清晰)

材料 中国近代更是我国社会变化最大的历史时期;其历史演进的基本线索,史学界争鸣颇多,以下为几种主要的观点

| 观点 | 代表学者 | 主要内容 |

| “新陈代谢论” | 陈旭麓 | 认为近代中国社会是一个变革与反变革、反复推进的时代。1911年辛亥革命推翻清政府,1927年大革命推翻北洋军阀政府和1949年共产党领导革命推翻国民党,这三次革命高潮体现了中国近代社会的新陈代谢历程。 |

| “民族运动说” | 章开沅 | 强调近代中国人民反帝斗争比反封建斗争更为重要。“近代中国的民族运动,是一种兼具民族独立和社会革新双重要求的混合型运动……是近代中国客观存在的发展整体态势。” |

| “沉沦、上升论” | 张海鹏 | 认为近代中国社会的发展轨迹像一个元宝形,开始是下降,降到谷底,然后上升,升出一片光明,近代中国这个沉沦到谷底,然后上升的过程,体现了中国近代史的发展规律。 |

——整理自章开沅《民族运动与中国近代史的基本线索》、陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》、张海鹏《中国近代通史》

根据材料并结合所学知识,选取以上任意一种观点进行探讨。(说明:可以肯定观点并论证其合理性,也可以否定、补充、修改观点,提出并论证自己的观点。理由充分、史论结合,逻辑清晰,论证合理)

材料 我们研究城市,要用大历史的眼光,研究影响城市发展的大历史因素。何谓大历史因素?就是在发展过程中,具有重大而深远影响的生态环境因素、社会结构因素,如政治形势、经济地理等。分析大历史因素,就可以在更为宽广宏大的历史场景中,描述城市发展的历史轨迹,揭示城市发展的“历史逻辑”。比如武汉,一般会描述它为“九省通衢之地”,但是用大历史的眼光去看,武汉“因武而昌”,长江的地缘战略价值是武汉城市之兴的历史契机,也是武汉城市发展的动力源泉;武汉“因商而盛”,唐代安史之乱后,整个长江经济带的兴起和发展,助推汉口横空出世,走上历史舞台;社会主义建设的新时代,武汉必将再担历史大任,为支撑国内大循环,构建新发展格局起到重要作用……但2020年春节前后发生在武汉的新冠疫情暴露出超大城市、特大城市的治理短板,特别是当遇到突发公共卫生事件、自然灾害乃至战争时,所引发的危机值得我们深思。

——摘编自周德均《江流浩荡天地阔——长江与武汉城市发展的长时段考察》

根据材料,以大历史的视角,就武汉城市的发展自拟一个论题,并结合所学知识加以简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确,表述清晰)

5 . 材料:《天下一家》(《We Are The World》)发布于1985年3月7日,是为响应联合国国际粮食年,呼吁世界帮助非洲饥荒人民,由迈克尔·杰克逊和莱昂纳尔·里奇共同谱曲,迈克尔·杰克逊独自填词,美国45位歌星联合演唱,是一首著名的公益性歌曲。

歌曲于1985年4月13日登上公告牌百强单曲榜榜首,连续停留了四周。1986年2月25日,歌曲获得第28届格莱美“年度制作”、“年度歌曲”、“最佳短篇音乐录影带”、“最佳流行合作表演”四项大奖。该首歌曲最终为非洲筹集了至少6000万美元的慈善捐款。后传播到世界许多国家和地区。

——编自王斯德《世界当代史》

请从材料中提炼一个主题,结合所学世界现代文化史知识,对主题进行阐述。(要求:主题明确,结合材料,史论结合,逻辑严密)

历届奥运会口号(部分)

| 时间 | 内容 | 时间 | 内容 |

| 1984年洛杉矶奥运会 | 参与历史 | 1988年卡尔加里冬奥会 | 一起感受 |

| 1988年汉城奥运会 | 和谐、进步 | 1992年巴塞罗那奥运会 | 永远的朋友 |

| 1992年阿尔贝维尔冬奥会 | 一束光,一世界 | 1994年利勒哈默尔冬奥会 | 建设一个更好的地球 |

| 1996年亚特兰大奥运会 | 世纪庆典 | 1998年长野冬奥会 | 让世界凝聚成一朵花 |

| 2000年悉尼奥运会 | 分享奥林匹克精神 | 2002年盐湖城冬奥会 | 点燃心中之火 |

| 2004年雅典奥运会 | 欢迎回家 | 2006年都灵冬奥会 | 激情在这里燃烧 |

| 2008年北京奥运会 | 同一个世界,同一个梦想 | 2010年温哥华冬奥会 | 用炽热的心 |

| 2012年伦敦奥运会 | 激励一代人 | 2016年里约奥运会 | 一个新世界 |

| 2021年东京奥运会 | 激情聚会 | 2022年北京冬奥会 | 一起向未来 |

——据《中国新闻社》等

根据时代特征,就上表一个或者多个内容提炼观点,并结合所学知识予以阐述。(要求: 观点明确史论结合;阐述充分)材料

观 点 | ◆历史进步的评价主要有两种尺度:一是历史尺度,二是价值尺度。前者又称为客体尺度、外在尺度、科学尺度,对社会制度和社会现象的评价,要看是否能够满足全人类的利益,符合全人类的愿望和要求,有利于全人类的发展,具有一维性;后者又称为主体尺度、内在尺度、道德尺度。对同一社会制度和社会现象的评价,不同的评价主体即特定的个人、阶级、阶层和社会集团,往往做出不同的甚至完全相反的评价,具有多维性。 ——马克思 | |

材 料 | ◆官吏升降,其权操之中正,而不操于此本官之上司。这是把考课、铨叙与选举混淆了。于是做官的也各务奔竞,袭取社会名誉,却不管自己本官职务与实际工作。 ——钱穆《中国历代政治得失》 | ◆九品中正制客观上促进了包括医学、书法、天文、地理等在内的家学的兴盛,促进了家诫、家训这类家庭教育形式的发展,还促进了儒经私学的兴盛。 ——吴霓《论魏晋九品中正制与私学的关系》 |

| ◆一个比大革命所推翻的政府更加强大、更加专制的政府,如何重新夺得并集中全部权力,取消了以如此高昂代价换来的一切自由,只留下空洞无物的自由表象。 ——托克维尔《旧制度与大革命》 | ◆在所有同时代的革命中,只有法国大革命是世界性的。它的军队开拔出去改造世界;它的思想实际上也发挥了相同作用。 ——霍布斯·鲍姆《革命的年代》 | |

通过研读同一历史事件或历史制度,有人得出了正面的评价,有人得出了反面的评价,还有人得出正反两个方面的评价。请任选角度,自拟论题,结合材料并运用所学知识加以论证。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰。)

材料 回顾世界科技革命的历史和人类社会的演进,世界经济中心几度转移,其中一条清晰脉络就是科技一直是支撑经济中心地位的强大力量。那些抓住科技革命机遇走向现代化的国家,都是科学基础雄厚的国家;那些抓住科技革命机遇成为世界强国的国家,都是在重要科技领域处于领先行列国家。当今时代,科技依然是世界各国竞争的核心。随着经济全球化、信息化深入发展,新一轮科技革命和产业变革孕育兴起。当前,世界主要国家竞相把科技创新提升到战略层面,出台了一系列例科技发展的战略规划。未来,谁在国际科技竞争中抢得先机、占据主动,谁就能在国际竞争中赢优势。

——摘编自评论员《吹响建设世界科技强国的时代号角》

分析材料中的观点(任意一点或整体)结合所学知识得出结论(要求:持论有据,证充分,表述清晰)

材料 历史观是我们叙述历史的前提,规定着我们的一切叙事行为。十七年(1949-1966年)的“历史观”是基于“中华人民共和国”新政权之建立和巩固为最终目标的历史观,反映着特殊历史时期意识形态的规定和诉求,力图通过重新整合各种革命史实的叙述实践来建构一段“全新”的历史图景。“新历史观”在十七年间随着社会历史政治语境不断变迁而逐渐演变的,在不同阶段有着不同的表现形态:“新民主主义历史观”(1949-1952年)“社会主义历史观”(1953-1957年)“共产主义历史观”(1958-1966年)。同时,不同的“新历史观”必然导致不同的历史书写状态的出现。

——摘编自陈灵强《十七年“革命历史叙事”生成与建构研究》

根据材料并结合相关知识,从材料中任选一种历史观进行阐述。(要求:观点明确,史实准确,史论结合)

材料 1905年后,长期“沉积”乡村享有一定特权、也承担各种公共职责的绅士阶层,开始纷纷移居城市、投资商业,而一些暴发的、缺少文化的“土豪劣纱”逐渐兴起,“使(乡村)风俗更加败坏,而吏治亦愈不易言”。1925 年,章太炎指出:“自教育界发起智识阶级名称以后,隐然有城市与乡村之分,城市自居于智识阶级地位,轻视乡村。”若以1821- 1830 年间全国农作物亩产量指数为100,1891-1911年间为78;1931年粮食作物亩均产量为270.09 斤,比清代中叶的367斤下降了26.2%。由于大批无地农户无力租种土地,耕地荒废面积增加率若以1914 年为100,1930年已达323。1917 年据农商部调查统计,全国有36%的农户耕地面积不到10亩。江苏昆山佃农的比例由1905年的57.4%上升为1924 年的77.6%。30年代中央农业实验所对全国22省850县所做的调查表明,借钱农户占全体农民户数的56%,借粮户占48%。许多农民在难以生存的情况下,走上背井离乡、外出谋生的道路。据1933年21省有报告资料的县份统计,离村农户均占该县农户总数的4.8%,高者达12.2%。

——据张福记、陆远权《近代中国乡村危机简论》等

概括20世纪前期我国乡村发展的状况并加以阐释。