| A.科举考试制度实际已经存在 | B.察举制度是唯一的选官制度 |

| C.考试是选官的重要辅助手段 | D.选官制度保证了人才的质量 |

| A.统治者重视农业的发展 | B.生产环境恶劣 |

| C.社会生活迷信色彩浓厚 | D.旱灾十分严重 |

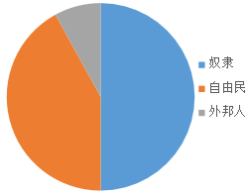

| A.雅典自由民可以参加公民大会 |

| B.雅典形成小国寡民的城邦政治 |

| C.外邦人可以选举代表参政议政 |

| D.雅典的民主制度基础非常广泛 |

材料一 在宋代江南城市社会救助体系构建和形成过程中,作为主导的官方把赈灾救荒作为社会救助的重点,并陆续采取了一系列相应措施,有赈济、赈货等类型。江南城市的民间救助多为自发的个体行为,即使形成一定的组织,也以个体自愿为基础。施行救助主体有士人(包括部分官员)、工商富室和僧道人员。他们大多出于传统儒学所倡导的仁义思想和社会理想,将参与社会救助活动视为仁义的实践与推广。相对于传统荒政和乡村救助;宋代江南城市的社会救助有着诸多特点,呈现朝社会保障体系发展的趋势。

——摘编自陈国灿《论宋代江南城市的社会救助》

材料二 19世纪中叶以后,中国社会传统的救助活动呈现出新的特征与状态。晚清政府已无法如“康乾盛世”时期那样向受灾民众提供应有的救济和帮助,而以士绅富民为主体的民间救助活动日趋活跃。随着近代社会产业结构的改变及贫困群体的扩大,以贫困人为对象的社会救助活动越来越受到民间救助组织的重视。部分先进中国人也开始学习和研究西方国家开展社会救助的思想和经验,反省中国传统做法和理论的缺陷,使以传教士为先导的外国慈善活动逐渐活跃。这些变化引起了中国社会救助活动的变动。

——摘编自陈桦《中国社会救助活动的近代转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代江南城市救助的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期中国社会救助活动的转型及原因。

| A.天人合一的观念 | B.主张义利并重 |

| C.对人与物的关爱 | D.民本思想倾向 |

商代甲骨文 《汉谟拉比法典》 埃及金字塔和狮身人面像

| A.神权与政权相结合 | B.农业与商业相结合 |

| C.专制与法制相结合 | D.君主与民主相结合 |

材料一 从宋代开始,大规模的宗族组织在基层社会普遍建立,家法族规的制定也蔚然成风。宋代家法族规强调族众遵守社会秩序,严禁宗族子弟闲游、偷盗、赌博等。宗族成员违反国家律令、族规家法、风俗道德等行为要予以惩罚。婚姻方面,家族法规强调“父母之命,媒妁之言”;在财产继承上,按照诸子均分原则进行处理。宋代家训族规在国家法的支持和默许下具备一定的权威性,违背者将会受到不同程度的惩罚。总之,宋代家法族规起到了国家制定法难以起到的社会控制作用。

——摘编自苏洁《宋代家法族规与基层社会治理》

材料二 鸦片战争以后,大批外国的游人、商人和传教士进入中国,由于思想观念和行为方式不同,在基层,中外冲突时有发生。新式武器逐渐流入民间,地方矛盾变得愈发激烈,官府往往无力弹压。伴随着国民思想的进步与法律意识的觉醒,基层传统社会的“人治”受到冲击。近代以来,尤其是进入民国后,基层社会治理方面也开始出现配套的法律。社会基层问题强调多数人参与纠纷、矛盾、冲突的协调和解决。1904年5月13日,《岭东日报》报道了广东省澄海县蓬洲所陈氏模仿“自治”的方式:“公议族规四条,谓如有犯规者,行自治之法,或笞惩,或罚影戏。”总之,近代基层治理出现新的特征。

——摘编自温建钦《近代基层社会治理出现转型》

材料三 新中国成立后,国家依据政令或法律对基层社会进行治理的能力急速增强,乡规民约逐渐式微。基层社会尽管也制定过一些村民公约,但由于其内容极富政治性,基本上就是一些政治口号,与之前在基层社会所存续的传统乡规民约有着质的不同。改革开放以来,随着法治建设的推进,乡规民约在宪法与法律上也有了一席之地,成为了基层社会治理和群众自治的重要载体之一,使之在城镇和农村都得到了相应的恢复和发展。

——摘编自何旺旺《乡规民约的历史嬗变及其在当代基层社会治理中的角色定位》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代家法族规兴盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代基层社会治理的新现象并归纳近代基层治理的主要特征。

(3)根据上述材料,谈谈你对当今基层社会治理的认识。

| A.粉碎了近代列强瓜分中国的图谋 | B.促进了马克思主义在中国的传播 |

| C.使中国的革命面貌从此焕然一新 | D.基本上推翻了北洋军阀的反动统治 |

| A.内阁在一定程度上限制了君主权力 | B.中央权力制衡日趋完善 |

| C.内阁已经成为法定的中央决策机构 | D.封建君主专制得到强化 |

| A.民主共和观念逐渐深入人心 | B.辛亥革命后资产阶级迅速壮大 |

| C.革命党人竭力维护革命果实 | D.袁世凯掌握政权试图复辟帝制 |